偏差値30の夜間高校中退から大学在学中に公認会計士試験に一発合格した思考法

どうも、REONです。

今日は珍しく思考法についての記事を書いていきます。

というのも、これからAIの定番資格である「G検定」と「E資格」を受験しようと思ってて、勉強法を振り返ろうってのと、一緒に勉強する仲間にシェアしようってノリです。

ちなみに、AIの勉強仲間募集中です!

僕は中学校にほとんど行かずにひたすら遊んでて、当然学力も内申点?も壊滅的で普通の高校に進学できず、地元のヤバいやつらが集まる夜間高校に入ったんですね。

その夜間高校の入試の問題を今でも覚えてるんですが、

自分の名前をローマ字で書け。

3桁の足し算、引き算

とかだったわけですよ。えぐい。さすが偏差値30代。

結局、高校に入学したはいいものの、中学の時と同様に遊び呆けて授業には出ず、結果的に高2の終わりに中退します。

そこから快進撃をみせます。

高3になるタイミングで中1の勉強からやり直し

1年で大検を取得し、現役で難関国立大受験(結果落ちました)

1浪してある私大に特待生で合格し進学

大学2年で簿記1級合格

大学3年で公認会計士試験短答式合格

大学4年で公認会計士試験論文式合格

新卒でBig4の監査法人へ就職

しかも、会計士試験は一発かつ上位で合格してます。

たまたま全国模試の結果が残ってました。

一応、会計士試験について補足しておきますが、会計士は医師・弁護士と並ぶ三大国家資格です。

難易度が高いのは当然ですが、受験者層も難関大学の学生や卒業生がほとんどです。

そんな子供の頃から勉強に大量の時間を投下してきた受験エリートたちの中で、中高行かずに遊んでた僕が偏差値66をたたき出すって、なかなかのもんじゃないですか?

しかも、大学生活のほとんどの時間を勉強に費やしたかというと全然そんなことはなく、たくさん遊び、青春を謳歌しました。

という話をすると、どうやって勉強したんですか?勉強のコツは?ってよく聞かれるんです。

それに都度答えるのも面倒なんで、思いつくものは全てこの記事に書いていきます。そして、思い出したらこの記事を更新していきます。

つまり、この記事は【永久保存版】です。

もうひとつ、言わせてください。

この記事で書く思考法は、資格試験とか受験だけに活きるものではありません。

会計士としてのキャリアの後に、僕はスタートアップを起業して数々の事業を立ち上げ、実績を残してきましたが、それらのベースにもなってます。

受験でも事業でも恋愛でも、何か目標を達成しようと思ったら、

戦略を立てて、戦術に落とし込む

スケジューリングする

効果的かつ効率的に実行する

結果を振り返り、計画を修正する

というPDCAを回していく必要がありますよね。

この記事は、対象がなんであれ、目標を達成するうえで重要なことを理屈とかではなく、僕が実践してきた具体的な経験をもって書いていくものです。

もはや、ブックマーク推奨です。いや、この記事を印刷して、手元に置きながら勉強しましょう。

※今回の記事では会計士試験を実例に書いていきますが、適宜事業など、ご自身が達成したい目標に読み替えてください。

ではいきますか!

この記事の構成

この記事は、下記の3部構成で書いていきます。

①戦略編

②実践編

③Q&A編

戦略編

最も大事といっても過言ではないパートです。

いきなり教科書を開いて勉強を始めても効果はありません。

教科書を開く前に、目標の明確化やそこから逆算でスケジュールを組み立てて、後は実行すれば目標に到達できるという状態をつくらないといけません。

実践編

このパートでは、実際に勉強する際のテクニックについてご紹介します。

知ってるか知らないかで何倍も学習効果が変わってくるものもあるので、ぜひ日々の勉強に取り入れてみてください。

Q&A編

このパートでは、読者の方からの質問にお答えいたします。要望でもかまいません。

質問・相談はこちらからお願いします。適宜、お答えさせていただきます。

戦略編

それでは、まず戦略からです。

戦略は、受験でも事業でも何か目標を達成したいのであれば、最も大事です。

戦略は羅針盤のようなものです。羅針盤がない状態で大海原を航海しても目的地には到達できないですよね。

まずは、目的地を定めて、どのようにたどり着くかの航路を決める必要があります。

そこからやっていきましょう。

目標を明確化する

まずこれです。できるだけ具体的に目標を決めましょう。

何を達成したいのか?

なぜ達成したいのか?

いつ達成したいのか?

達成の基準は何か?

これらをいつでも見れるように、紙に書いて部屋に貼るなり、スマホの待ち受けにしてください。

僕は、大学入学前に下記を決めました。

何を達成したいのか?

公認会計士試験に合格する。

なぜ達成したいのか?

大学受験で志望校に合格できなかった悔しさを晴らすため。

いつ達成したいのか?

大学4年生で合格する

達成の基準は何か?

公認会計士試験論文式の総点数の60%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率

さあ、あなたの目標はなんですか?

目標達成までのルートを決める

目標を明確に定めることができたら、次はどのように目標へたどり着くかを逆算してルートを決めていきます。

ただ、目標へたどり着いたことがないあなたの頭の中には、目標までのルートは入っていません。

だから、すでに達成している人からルートを学ぶのです。

僕の場合は、各予備校が出している会計士試験に現役合格している人の合格体験記を読みまくりました。

1日どれくらいの勉強時間を確保していたのか

試験合格までトータル何時間くらい勉強したか

大学と予備校の両立はどのように実現していたのか

各学年ごとに何を達成していればいいか

などなど。

そして、以下のルートを決めました。

大学1年生の6月:日商簿記検定2, 3級に合格する

大学2年生の6月:日商簿記検定1級に合格する

大学3年生の12月:公認会計士試験短答式に合格する

大学4年生の8月:公認会計士試験論文式に合格する

日商簿記検定1級はあまりに難しく、1回落ちて大学2年生の11月に合格しましたが、それ以外は全て計画通りに合格しました。

ここまで道筋が見えてくると、あとはだいぶ楽になってきます。

直近のゴールから逆算で今日の目標を決める

数年先の目標だと遠すぎて、今日何をすればいいか逆算するのは大変ですが、数か月や半年、1年後くらいであれば、スケジュールを引きやすくなります。

次は、直近のゴールから逆算で毎日の目標勉強時間を決めましょう。

例えば、僕のルートでいうと簿記2, 3級受かってる状態だとしたら、次のゴールは簿記1級ですね。

計算式は簡単です。

試験合格に必要な勉強時間 ÷ 試験までの残日数 = 1日の目標勉強時間

だいたいの資格は、合格に必要な勉強時間の目安はググればでてきますし、合格体験記などから得た情報を照らし合わせながら、合格に必要な勉強時間を決めましょう。

あとは、試験までの残りの日数で割ると今日から毎日何時間勉強する必要があるかがわかります。

会計士試験短答式の僕の勉強時間のスクショが残っていたので、それをもとに解説します。

このスクショでは、

必要な勉強時間:900時間

残り日数:79日

1日の目標勉強時間:11時間

と設定しており、ちゃんと試験前日に必要時間の900時間以上を達成してますね。すごい。

このアプリは、目標総勉強時間を入れると1日の目標時間を出してくれたり、勉強時間の計測もできて、1日の目標を達成したらカレンダーに〇がついて気持ちよかったり、重宝してたんですが今はなくなっちゃってるんですよね。

他にも類似のアプリはたくさんあるので、使いやすいのをダウンロードしてぜひ使ってください。

下記の要素があればいいと思います。

時間の計測ができる

合計時間数が見れる

1日の目標時間数を達成したらカレンダーに〇がつく

直近のゴールから逆算して今日の目標を決めるのは、勉強時間だけでなく勉強内容もなのですが、会計士試験の具体的な勉強内容をここで書いてもほとんどの人は意味不明だと思うので、割愛します。

勉強の中身も知りたい人は質問・相談からお願いします。

ここまで明確に目標を定めることができれば、あとは実際に勉強あるのみです。

正しくルートを描けていたら、日々の目標を達成すればゴールにたどり着くはずです。

この実感を持ちながら日々勉強することで、自信もつき、前向きに勉強を継続できるようになります。

実践編

ではいよいよ実際に勉強していきます。

大事だと思う順番で上から書いていきますね。

これらを取り入れるか否かで下手したら10倍くらい学習効果に差が出るので、ぜひ何度も読み込んで血肉としてください。

インプット:アウトプット = 2:8

一応、言葉を定義しておきます。

インプット:教科書を読んだり、暗記したりすること

アウトプット:問題集や過去問を解くこと

勉強できる人とできない人の差のほとんどは、このインプットとアウトプットのバランスの差です。それくらい重要です。

これは仕事やビジネスでも同じです。

できない人は、インプット8割、アウトプット2割です。

ふつう勉強しようと思ったらまず教科書を読みますよね。この時点でアウトです。

できる人はどうするか。まずできなくてもいいので問題集、過去問から解きます。そして、どういった形で問題が出題されるのか、どれくらい細かく覚えていないといけないのかなど、ゴールを最初に確認します。

そして、勉強するときはまず問題集を解いて、理解できないところがあれば教科書を読んで理解するんです。

結果的に、インプット2割、アウトプット8割なんです。

なぜこの比率が重要なのか。

それは、疑問を持ったうえでそれを解決しようと前のめりでインプットするからこそ頭に入るからです。

逆にいうと、疑問も持たずやみくもに教科書を読んでも頭に入りません。

ほとんどの人が教科書に時間をかけ過ぎです。さらにひどいケースだと、教科書を読んで、そのうえで教科書に書いてあることをノートにキレイにまとめ直したりしてる。

それ、なんの意味があるんですか?勉強している感を味わえる以外、何も意味ないですよね。

僕が中1から高3まで勉強していないのに、難関大学の受験エリート学生たちに勝てたのは、アウトプットを中心にして、インプットの時間を極限まで削ってショートカットしたからです。

だって考えてみてください、学校の授業ってほぼほぼ教科書のインプットですよね。それをカットできたら、数年分はショートカットできるはずです。

また、最初に過去問でゴールのイメージを掴んでおけば、インプットする際にここまで細かくは見なくていいな、とかこの章はあまり出されてないからスキップしよう、などさらにショートカットできます。

このように、極限まで無駄を省き、重要なところに時間を割くことで短期間でも結果は出せるのです。

なるほど、アウトプットが大事なんだな!とわかってもほとんどの人は実践できません。

なぜなら、アウトプットは脳に負荷がかかりしんどいからです。特に最初のうちは解けない問題ばっかりでより疲れます。

逆にインプットは楽です。見てるだけでいいんですから。

だから、正しいとわかっていてもほとんどの人は実践できません。

しかし、忘れないでください。勉強は脳に負荷をかける作業です。筋トレと同じです。

何時間机に座っていても脳に負荷がかかっていない、疲れていないのであれば、全く勉強になっていません。

以上が、アウトプット:インプット = 2:8でした。

接触時間より接触回数を増やせ

これも勉強できる人、できない人で大きく差がつくところです。

接触時間より接触回数を増やせというのはわかりやすくいうと、例えば1時間でテキストを1周するよりも1時間で3周した方が記憶に定着するというお話です。

勉強ができない人は、完璧主義な方が多く、テキストを読む際も一言一句理解するまで次のページに進みません。

結果的に、テキストの前半だけボロボロで後半がまっさらみたいになっちゃていませんか。

結論としては、わからないところがあってもいいからどんどん先に進めちゃった方がいいです。

なぜなら後半に書かれていた内容によって、前半でわからなかったところが解決するみたいなケースが往々にしてあるからです。

また、繰り返し情報に触れることで脳は情報を再構築し、神経回路を強化します。これにより、情報が長期記憶に移行しやすくなります。

とにかく学んだことに何度も触れるようにしてください。

例えば僕は、その日学んだことを寝る前にササっと全て目を通し、翌朝起きたときにも前日学んだことをササっと目を通していました。

熟読する必要はありません。あーこういうのやったなーくらいでOKです。

接触回数を増やすことはそれだけで正義ですが、接触するタイミングを工夫することでより学習効果を高めることができます。

それが次に説明する「エビングハウスの忘却曲線」に沿ったタイミングで接触することです。

「エビングハウスの忘却曲線」に沿った復習

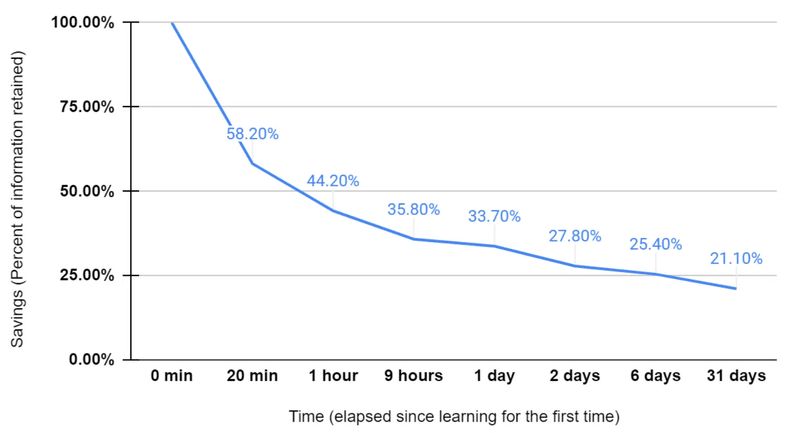

まず「エビングハウスの忘却曲線」とは、人間がモノを忘れるメカニズムを端的に表したグラフです。

これによれば、人間は何かを学んでも、1時間後には約5割、1日後には約7割、1ヶ月後には約8割を忘れてしまうと言われています。

このメカニズムを表したのが下記グラフです。

この「エビングハウスの忘却曲線」で忘れてしまうタイミングを確認し、その前に復習するように計画を立てるとより効果的です。

僕の場合は、学んだことを下記のタイミングで復習するようにしてました。

当日の寝る前

翌日の起きた時

3日後

1週間後

1か月後

学んだ時に復習タイミングを忘れないように手帳型のカレンダーに書いておくのです。

こんな感じで。

復習タイミングを仕組み化するアプリもたくさんあるらしいので、ご自身でストレスなく仕組み化できる方法を探ってみてください。

「Anki」ってのが人気みたいです。

白紙の紙に何も見ずに学んだことをわかりやすくまとめてみる

これはアウトプットの一種ですが、めちゃくちゃいいです。

勉強とは、自分がわかっていないところを発見し、潰していく作業です。

問題集や過去問を解くことでもわかっていないところを発見できますが、出題されていないところは抜け落ちるので網羅的ではありません。

勉強している教科の全体的な理解を強化したり、応用力を高める際に有効です。

やり方としては、まず1つ問いを決めます。

いくつか問いの例を書いてみます。ちょっと抽象度が高い問いがいいです。

そもそも会計学とは何のための学問か?

なぜ会計監査が必要なのか?

三角関数とは何か?

大化の改新とは誰が何のために行ったのか?

薩長同盟の目的は?

みたいな感じです。

なんとなく理解はしてるけど、人に説明するのは厳しそうってくらいの内容をテーマにするといいでしょう。

白紙の真ん中にその問いを書きます。

教科書など何も見ずに、真ん中の問いから線を引き説明を追記していきます。マインドマップのようなイメージです。

関連性があるものは〇で囲ったり、線で繋いだり、わかりやすく整理していきます。

すると、どうしても書けないところ、手が止まってしまうところが出てきます。

それが理解できていないところです。そこをピンポイントで教科書を見るのです。

順番に教科書を見るのとは比べ物にならないくらい頭に入るはずです。

慣れてくると、頭の中でこの作業ができるようになります。そうなれば勝ちです。

めちゃくちゃ学習速度上がります。

まずは紙でやることから始めてみてください。

Q&A編

皆さんからいただいた質問・相談はこちらに書いていきます。

質問・相談はこちらからどうぞ👇

皆さんが目標達成できよう応援しております!

頑張ってください!

僕でよければいつでも頼ってください!

REONの最新情報のお届けはこちら👇

Xのアカウントはこちら👇

よかったらサポートおなしゃす!いただいたサポートは全てアーティストとしての活動に活かします!