アヒョンの経済学 第2回 「教養人のための本紹介―言論⋅出版の自由アレオパジティカ、ジョン⋅ミルトン著」

いかなる自由にもまして、良心の命じるままに知り、語り、論ずることのできる自由をわれに与えたまえ。 -ジョン⋅ミルトンー

表現の自由という概念を最初に主張した古典として、アレオパジティカは特別な地位を占めています。アレオパジティカはイギリスの思想家⋅作家であったジョン⋅ミルトンが、1644年に政府による検閲と出版規制を批判した名著です。日本では『言論⋅出版の自由』という題名で翻訳されました。代めのアレオパジティカとは、古代ギリシア語の法廷を意味するアレオパゴス(areopagos)と理論を意味するカ(ca)を結合して作られた用語です。

アレオパジティカが当時のイギリスで出版されることになった背景としては、離婚に対して著述したミルトンの本がイギリス議会によって検閲されたことをきっかけに、ミルトンは表現⋅言論の自由を主張し、政府による検閲の危険性について警告しました。アレオパジティカは出版されてからイギリスを超えて世界的にに強い支持をもらい、国民の基本権として表現の自由が確立されることになったはじまりでした。

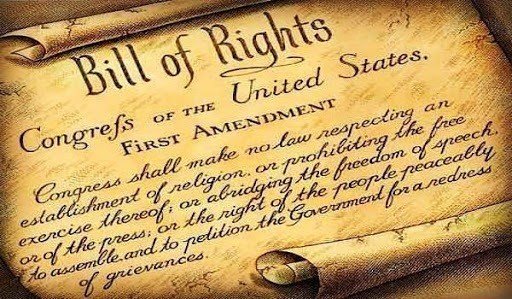

アレオパジティカを通じて主張された表現の自由に対する思想はアメリカ合衆国の憲法を作った建国の父にも大きな影響を与え、アメリカ憲法の権利章典の修正第1条が作られました。その結果、アメリカは幅広い表現の自由を認めている社会になっています。アメリカでは大統領の写真に口ひげを描いても、憎悪発言やひどい侮辱でも表現の自由として法的に許されています。

修正第1条の内容は次の通りです。「合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行うことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない」と述べています。この条文には大まかに政教分離、宗教の自由そして表現の自由の思想が入っています。修正第1条は最も有名で多い判例が出た条文であり、アメリカの言論の歴史はこの条文の解釈の歴史ともいえるほど重要な役割を果たしています。ミルトンの思想はアメリカ憲法に影響を与え、アメリカ憲法の影響をもらった日本の平和憲法と韓国の憲法までその影響力が及びました。

それでは、ミルトンがアレオパジティカで具体的に何を主張したのかを調べてみましょう。ミルトンは「思想の自由で公正な公開市場」(Free and Open Market of Ideas)という概念を導入しました。つまり、偽りと真実が規制のない思想の自由市場で激突したら、意識のある社会構成員の議論によって結局、真実が勝利し偽りが駆逐されるため、思想の自由市場がうまく作動できるように政府による検閲や規制は必要がないという主張です。すべての思想、つまりアイデアは公開市場で自律調整され、偽りの意見でも真実の意見でも制限なく表現されてからこそ真理へと踏み出すことができるということです。ミルトンは既存の知識について閉鎖的な社会は永遠に真理を追究することができないとも述べています。

例えば、今日にある書籍や論文が投稿されたらその中身に対する議論が行われます。論文の場合、その形式や剽窃の可否、そして理論的に、現実的にあっているかどうかを検証する数えきれないほどのテストを通過してからこそジャーナルに乗せられることができます。このような手続きこそが、ミルトンが述べた思想の自由市場の働きであり、その結果、偽りが負けて真実が勝利して学問と社会の進歩につながると述べています。

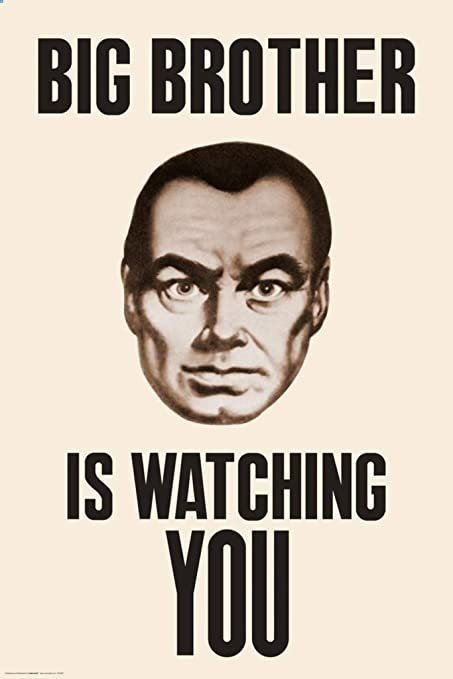

※検閲と絶対権力の象徴、ビッグ⋅ブラザー

ミルトンは検閲のむなしさを批判しながら、このようなメタファーを提起します。「検閲を通じて社会の公序良俗を守ることができると信じる人は、公園の正門を閉じることでガラスの侵入を防ぐことができると信じることと違いない。」と述べています。つまり、1644年の当時には宗教の影響力が強く、キリスト教の信条にあわない風俗的な思想、文化、および慣習を法律を通じて規制することによって道徳的で純粋な社会を作ることができるという考え方を批判したわけです。思想と文化の拡散をガラスに、政府による検閲を公園の正門を閉じることに比喩しました。政府の検閲は思想と文化の拡散を防ぐことができない一方、表現の自由市場を働きを崩す行動に過ぎないということです。

ある書籍が出版される前にそれをすべて読んで社会の公序良俗を害するかどうかを判断できる完璧な検閲官は世の中に存在しません。書籍の執筆には筆者が一生をかけて研究した内容が含まれており、それを全部理解して修正することはできないため、必ず検閲による偏向やミスが発生するということです。また、政府による一方的で強制的な検閲は学問研究にはまっている学者に大きな挫折を与えてしますという点も指摘しています。検閲も規制もない、表現の自由に対する尊重こそが真理の発見と民主主義の発展につながるということがアレオパジティカに一貫的に主張されています。

アメリカと西ヨーロッパ、そして日本のような先進国では表現の自由に対する大体の考え方を認定し、法律で国民の表現の自由を大幅に認定しています。表現の自由をどのぐらいの水準まで、どの分野まで適用するかについては国家によって違ってきます。一例として、ドイツでは歴史的な反省からナチスに対する擁護発言や暴力的な大衆媒体に対することは政府によって強く規制される傾向があります。一方、アメリカでは人種差別にかかわる表現や法律について連邦政府から強く制限されます。また、民主主義の導入が遅くなり反政府的な発言だけで逮捕される国家も世の中にまだ残っています。

ミルトンのアレオパジティカで出た考え方を、現代の事例に適用してみれば、ヘイトスピーチやフェイクニュースを法律によって規制することはどうでしょう。多分みなさんもテレビニュースやネット記事とかで似たような議論を目にしたことがあるのではないでしょか。少数者に対するへイトスピーチと間違った知識をわざと伝達するフェイクニュースの乱立が社会が許容できる水準を超えているため、法律を制定してへそれを防がなければならないという主張と、個人の発言を法律で規制することは国民の基本権に対する侵害だという主張が対立しています。両者は互いにしっかりした根拠を持っているため一気に判断できないややこしい問題ですが、ミルトンのアレオパジティカを読んでこと問題について取り組んでみるのはどうでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?