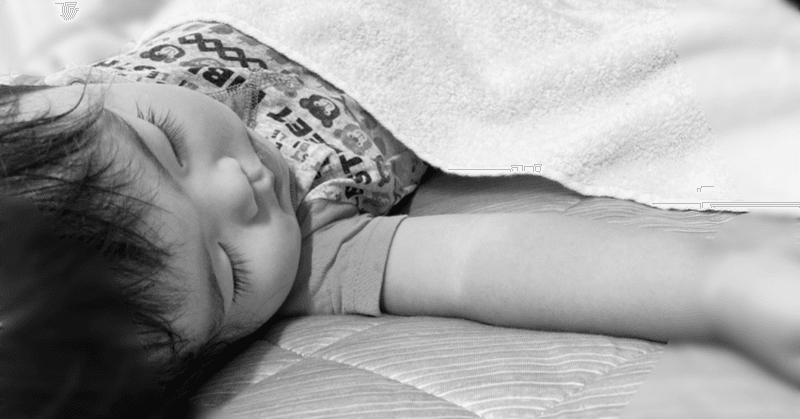

子供は8時に寝る

子供は8時に布団に入ってたっぷり眠るのが理想。

子供の心身の成長には、早寝早起きが良い。

しかし、9時、10時に寝るのが習慣になっている小学生もいる。

遅寝の症状

遅寝に慣れてしまうと、常に体のだるさを感じ、不登校になったり、発達障害の症状が出たり、うつ症状により自己否定の感情が湧き、コミュニケーションが取れない・・・。

この様な症状があるそうです。

私が見てきた経験

私は睡眠の専門家ではないので、上記の内容を深掘りする立場にはない。

しかし、長年に渡りアウトドアレジャーで多くの参加者を受け入れてきた実績と経験から、早寝早起きの子供と、遅寝が習慣になっている子供の差は顕著にわかる。

成長過程にある、遅寝の子供と若者の実例を挙げると・・・

一日中だるそう。

力が入らない。(みなぎらない)

バランス能力の欠落。

反射神経が悪い。(反射速度が遅い)

笑顔・喜びが少なく、その表現力がとても小さい。

1センチ程度の段差や石ころにつまづく。

身のこなしが悪い。

すぐに転び、受け身が取れない。

転倒時、自身の向きや姿勢がわからない。

覇気がない。

ケガをする。

怖さを感じるから挑戦できない。

落ち込み、マイナス思考・逃げ腰になる。

就寝時間が遅い子や寝不足の若者は、これらの症状が重なり・・・というよりも、これらの症状が全部いっぺんに現れる。

そのため、アウトドアでの遊びを楽しむどころか、仲間と一緒に楽しむことができず、後ろめたさや引け目を感じてしまう。

遊びとは本来、100%前向きな心で取り組むことができ、心身ともに成長していく最も身近な方法です。

ところが本気で遊べないため、本気の笑顔を手にすることもできず、敗北感を味わうときもある。

仲間や家族との楽しい時間となるはずが、不登校や発達障害、自律神経の乱れの原因となってしまうかもしれないし、笑顔の数が減少している子供に、寝不足状態で楽しませようとしても、逆効果で心が余計に萎縮する可能性があります。

遊びで子供の心の成長を促すには、元気で遊ぶことが鉄則です。

「あそび」とは心を育てる最高の場。

早寝早起きが習慣になっている子供たちは、笑顔の数がダントツで多い。

家族で遊ぶときも、仲間同士でも、本気で遊び本気の笑顔を手にする最初の一歩は、早寝早起きの習慣だと感じます。

そのメリットは、上に羅列したデメリットの実例を反対の意味に変換しながら読み返していただくとわかります。

ちょっとPR

子供の心が育つ本気の遊びと、大人への学びを講座・講演などで提供。

そして遊びの実技。アウトドアレジャーの企画運営も行います。

子供の心は「あそび」を通じて劇的に成長する。

そのための大きな秘訣をご両親に学んで頂くことで、子供の心の成長は一気に加速します。

不登校、発達障害・・・子供の笑顔で悩む方。

鼻血が出るほどの喜びを子供に伝えたい方。

子供に心からの笑顔を届けていきましょう!

アウトドアレジャーで笑顔を提供し続けて35年。

株式会社エアロクルーズ

代表取締役 小林豊治

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?