聯合艦隊司令長官伝 (22)鈴木貫太郎

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は鈴木貫太郎です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

第四駆逐隊司令

鈴木貫太郎は慶応3(1867)年12月24日に下総関宿藩士の家に生まれた。当時父は和泉にある関宿藩飛び地の代官をつとめており、鈴木も和泉で生まれたが維新後は関宿に帰還する。その後前橋に移り住んだがやがて海軍将校をめざして築地の海軍兵学校に入校する。明治20(1887)年7月25日に海軍少尉候補生を命じられる。第14期生43名のうち卒業成績は13位だった。首席は荒尾富三郎である。この年の遠洋航海はコルベット筑波でおこなわれたが、これが筑波による最後の遠洋航海になる。9月に品川沖を出航し、北米大陸西海岸をサンフランシスコからパナマまで南下、タヒチ、ハワイを経由して帰国した。最初の配属はコルベット天龍で、巡洋艦高千穂に移って明治22(1889)年6月25日に海軍少尉に任官した。砲艦天城、巡洋艦高雄の分隊士をつとめて水雷術練習艦迅鯨で水雷術を学び、コルベット金剛の分隊士から砲艦鳥海分隊長に補せられた。明治25(1892)年12月21日に海軍大尉(当時海軍中尉の階級はない)に進級し、翌年には横須賀水雷隊で水雷艇の艇長をつとめた。これをきっかけとして鈴木は水雷艇での勤務を始め、のちに日本海軍での水雷艇運用の先駆者と呼ばれるようになる。さらに翌年に日清戦争がはじまると前線に近い対馬に移った。当時の水雷艇は主に基地の防御に用いられており、敵が現れれば出撃して攻撃を加えて帰還するというサイクルで運用されるもので、軍艦というよりものちの飛行機の運用に近い。

清国艦隊との決戦を求めて黄海北部にまで進出した聯合艦隊では、最初から水雷艇の随伴を考えていなかった。ところが鴨緑江河口沖で遭遇した清国艦隊には大型水雷艇福龍が随伴しており、同行の樺山資紀海軍軍令部長が乗船していた西京丸に対して雷撃をおこなっている。この雷撃は命中せず樺山は命拾いしたが、洋上で水雷艇が雷撃をおこなったことは強い印象を日本に与えた。もっとも日本海軍では10年近く前の明治18(1885)年計画で福龍の倍の大きさの大型水雷艇小鷹をイギリスに発注していたがその後が続かず、大型水雷艇の取得は1隻で終って小型水雷艇を多数取得することとした。ひとまず数を揃えることが優先されたのである。旅順軍港を放棄して山東省の威海衛に清国艦隊は籠った。陸軍と海軍は共同で攻略をめざす。防材と砲台で厳重に防御された敵基地に対して水雷艇で夜襲をかけることになった。防御兵器と考えられていた水雷艇を攻撃に用いた最初の事例である。鈴木の第六号水雷艇は防材を破壊して港内に侵入、碇泊していた清国軍艦に雷撃を加えようとした。残念ながら機械の不具合で雷撃はできなかったが、僚艇が雷撃に成功した。

威海衛が陥落した後はコルベット海門航海長を経て、比叡と金剛の航海長をつとめた。比叡航海長だった明治29(1896)年には金剛とともに第22期の候補生を乗せて清国から東南アジアを巡航する遠洋航海をおこなった。金剛航海長のあとは海軍大学校で乙種学生と甲種学生を続けて履修する。教程の変更直後であり甲種学生の第1期生とされた。同期生には竹下勇がいた。学生のあいだの明治31(1898)年6月28日に海軍少佐に進級した。学生を終えると海軍省軍務局や海軍教育本部といった中央官庁での勤務がはじまった。あわせて海軍大学校教官として水雷戦術の研究指導にあたる。

明治34(1901)年にドイツ駐在を命じられた。当時ドイツはイギリスに対抗した艦隊の建設に力を入れていた。最新動向の収集も任務に含まれていただろう。明治36(1903)年9月26日に海軍中佐に進級した。日露戦争を目前に控えて日本海軍は戦力の増強に努めていた。イギリスでチリ向けに建造されていた戦艦の取得をめざしたが、合意に至らなかった。万が一ロシアの手に渡らないようにとイギリスが代わりに買収した。次に目をつけたのが、イタリアが建造していた一連の装甲巡洋艦のうちアルゼンチン向けに割り当てられた2隻である。こちらは首尾よく話がまとまり、年が変わる前後に引き渡された。日本から要員を送る時間が惜しかったのだろう、折よくドイツにいた鈴木に受領と回航の任務が与えられ、春日副長として日本に向かった。春日と姉妹艦日進がシンガポールに到着し、日本へ無事にたどり着ける見通しが立ったことで日本海軍は対ロシア開戦を決断したという。

春日と日進はいったん第三艦隊に編入されたがまもなく第一艦隊の戦艦2隻が失われたため、その欠を埋めるため第一艦隊に臨時編入されて黄海海戦に参加する。鈴木もこのときまで春日副長を努めていたが、本領は水雷であり第二艦隊附属駆逐隊の司令に転じた。旅順が陥落すると水雷部隊を中心に大規模な人事異動がおこなわれた。聯合艦隊司令部では水雷部隊について、特に開戦冒頭の旅順襲撃において積極性を欠いたために目標としていた早期撃滅ができず、長期の封鎖作戦を余儀なくされたという不満をもっていた。旅順が陥落したこの機会に水雷部隊の指揮官クラスはほぼ入れ替わったという。問題とされた旅順襲撃に加わらず、日清戦争での実戦経験をもつ鈴木は第二艦隊に所属する第四駆逐隊の司令にあてられ、駆逐艦朝霧に司令旗を掲げた。日本海海戦当日は波が高く駆逐艦による襲撃にはあまり適さない天候だったが、昼間砲戦で損傷したロシア艦にとどめをさした。

海軍次官

日露戦争後は海軍大学校の教官に復帰した。実戦での実証を経た鈴木の戦術は説得力があっただろう。明治40(1907)年9月28日に海軍大佐に進級し、巡洋艦明石艦長、ロシアからの捕獲艦を編入した巡洋艦宗谷艦長をつとめた。この時期、もとロシア巡洋艦は練習艦隊に編入されて遠洋航海にあてられていた。明治43(1910)年の練習艦隊司令官は伊地知彦次郎で、宗谷艦長の鈴木の下に分隊長の高野五十六(のち山本家を継ぐ)、分隊士の古賀峯一がいて、第37期の候補生たち(宗谷乗組は井上成美、岩村清一、草鹿任一、大川内伝七、小沢治三郎、鮫島具重など)を指導した。オーストラリア、東南アジア方面を巡った。遠洋航海から帰国すると横須賀の海軍水雷学校長として後輩の育成にあたり、戦艦敷島、巡洋戦艦筑波の艦長を経験して大正2(1913)年5月24日に海軍少将に進級した。舞鶴水雷隊司令官、第二艦隊司令官(司令長官は伊地知季珍)を短期間つとめて海軍省人事局長に補せられた。公平で情実人事と無縁な鈴木は適任ではあるが徹頭徹尾船乗りである鈴木本人にとっては本意ではなかったようだ。しかしこの人事が思わぬ結果に結び付く。

海軍を揺るがす一大不祥事のジーメンス事件が発覚したのは鈴木が人事局長に就任してからほんの一月あまりの大正3(1914)年はじめのことだった。日露戦争の大勝で培った海軍の威信は地に落ち、ごうごうたる非難が巻き起こった。内閣総理大臣の山本権兵衛も海軍大臣の斎藤実も直接不正に関与していなかったが長年海軍の主導的な立場にあり政治的な責任は免れない。結局、予算の不成立を直接の理由として山本内閣は総辞職し、斎藤海軍大臣も、山本の娘婿である海軍次官の財部彪も留任できなかった。後任の海軍大臣にはもと次官の加藤友三郎の名前が挙がったが流れ、大隈重信首相のもとで薩摩閥とは無縁の八代六郎が就任することになった。八代は徹底して山本色を排除することをめざした。はじめ松山出身の秋山真之を次官に望んだが軍政の経験がないとして難色が示された。結局、秋山より3期上の鈴木が次官を兼ね、秋山は軍務局長にまわることになる。鈴木も軍政の経験がほとんどない点では同じだが、疑獄事件の疑いが薄く、これまでのしがらみと無縁であることが何より住所されたのだろう。

結局鈴木は海軍次官を3年半もつとめ、人事を大きく入れ換えるとともに不正の舞台となった海軍艦政本部を解体した。しかしこうした施策が効果をあげる前、3ヶ月ほどでヨーロッパに戦争が起こる。第一次世界大戦である。世間を騒がせたジーメンス事件はたちまち吹っ飛び、軍備強化の予算も議会を通過した。八代大臣は1年あまりで主流派の加藤友三郎にとって代わられた。海軍省の喫緊の課題は綱紀粛正ではなく、八八艦隊計画の承認になる。おそらく鈴木はその時々で求められた仕事を黙々とこなしたのだろう。大正6(1917)年6月1日に海軍中将に進級し、その直後に練習艦隊司令官として海上に戻った。鈴木司令官のもとで北米、中央アメリカ、ハワイ、日本占領下の南洋群島を巡航する遠洋航海に参加したのは第45期生である。

帰国後は江田島の海軍兵学校長をつとめたあと、第二艦隊と第三艦隊の司令長官に相次いで親補された。この時期には第一、第二、第三艦隊の役割は実質的に差がなくなっていた。ワシントン条約締結後の軍縮によって艦隊編制を縮小した都合によるものだろう。以後、第三艦隊は「当分の間編成せず」とされる。呉鎮守府司令長官にあったあいだの大正12(1923)年8月3日に海軍大将に親任される。その直後に関東大震災が発生するが東京を離れた呉からは艦船や人手、物資を送るしかなかった。この年度末異動は年明けにずれ込み、第一艦隊司令長官兼聯合艦隊司令長官に親補されるが1年弱で軍事参議官に退く。

半年後、海軍軍令部長の山下源太郎が交代することになった。第10期生の山下の在職期間は4年半であったから、第14期ないし15期生が後任となるのが順当で、具体的には鈴木か15期の竹下勇が候補になる。鈴木には軍令部での勤務がないのに対し、竹下は第四班長、第一班長、次長を経験しており常識的には適任だったはずだが、実際に選ばれたのは鈴木だった。この時期はワシントン軍縮会議とロンドン軍縮会議に挟まれた時期で、国際情勢も比較的安定しており軍令部長は要職ではあったがそれほど厳しいものではなかった。鈴木の次の次に聯合艦隊司令長官になった加藤寛治はかえって危機感を抱いて猛訓練を艦隊に課し、美保関事件を起こしてしまう。

侍従長

昭和4(1929)年1月16日に侍従長の珍田捨巳伯爵が死去した。鈴木はこのニュースが自分自身に影響するとは考えていなかったに違いない。ところが70歳を過ぎていた珍田伯爵は以前から後継者を考えていた。珍田は外交官出身だが豪快な性格で、若い昭和天皇の側近くに仕える侍従長には公家は不適当だと考えていた。その珍田の目にとまったのが鈴木だったのである。軍令部長の鈴木は天皇に謁見する機会が多い。軍関係の取り次ぎは侍従武官の役目だが宮中に赴けば侍従長と顔を合わせる機会もあっただろう。のちの話だが葉山か沼津か海辺の御用邸で船を出すことになったとき、波の高さに侍従が怖じ気づくと鈴木が「なんだ、こんなものは波ではない」と一喝したという。こうした豪気さを珍田はどこかで見ていたらしい。

宮中のしきたりなど何も知らない鈴木は二の足を踏んだが、天皇自身も望んでいること、外交官出身の珍田が自分も門外漢だが務まっていると語っていたことなどを聞き「ご奉公に変わりはない」と引き受けることにした。1月22日付で予備役に編入されて現役を離れ、侍従長に任じられた。海軍軍令部長には加藤寛治が親補された。親任官である海軍大将の階級は維持しているが、親補職である海軍軍令部長に比べると侍従長は親任官ですらなく格下げになる。鈴木自身はそうした違いはあまり気にしなかったようだが親任官である枢密顧問官を兼ねることにして格下げ感を和らげた。

鈴木が海軍軍令部長であった時は比較的政情は安定していたが、侍従長になると世界恐慌やロンドン軍縮条約、満州事変などの難題が相次ぎ、苦悩する天皇をもっとも身近で見ている鈴木もその悩みを共有した。もともと宮中のしきたりに疎い鈴木は自分の責務はそうした慣例を越えたところにあると考えた、その結果がロンドン軍縮問題のときに起こった上奏阻止問題だろう。鈴木の後任の加藤軍令部長が天皇に謁見してロンドン会議に反対の意見を申し上げようとしたときに鈴木が拒んだ、というものでこれは厳密にいうと侍従長の越権行為になる。しかし鈴木は天皇の側にあってときには政治的な動きをとらざるを得なかった。こうした動きが反感を買うことにも繋がる。

昭和7(1932)年12月24日に65歳を迎えて後備役に編入されたがさほどの感慨はなかっただろう。昭和11(1936)年2月26日に陸軍部隊が都内の要所を襲撃すると鈴木自身も標的になった。早朝に自宅を襲われた鈴木は布団の上で彼らを迎え「何か言いたいことがあれば聞こうか」と促したが「時間がないので撃ちます」と言うので「では撃ちたまえ」と応じると銃撃されて倒れた。とどめをさそうとするのを夫人が止めさせ、立ち去ったあとに鈴木は起き上がって「もう行ったかい」と尋ねたという。出血多量で病院に担ぎ込まれ一時は危険な状態にあったが幸いに弾丸は急所を外れて一命をとりとめた。鈴木は辞任しようとしたが天皇が慰留したという。結局、事件から9ヶ月後の11月20日に侍従長を辞任してやはり海軍大将の百武三郎に引き継いだ。肩書きは枢密顧問官だけになり、男爵の爵位を授けられて華族に列せられた。宮中の要職を長くつとめた場合の慣例によるものである。昭和12(1937)年12月24日には退役になるがこれもたいした意味をもたない。

枢密顧問官は勅令や条約などの諮問事項がある場合に宮中に呼ばれるので毎日出勤する事務所があるわけではない。それでも顧問官の格は高く、議長は首相とほぼ並ぶ。昭和15(1940)年に枢密院議長の近衛文麿が内閣を組織すると副議長の原嘉道が議長に昇進し、あいた副議長に鈴木が就任する。重臣の一角に席を占めたことになるが、対米戦争の開始をこの立場で聞かされることになる。枢密院は重要事項の諮問にあずかるとされているが戦時中には十分な情報が与えられないことが多かった。昭和18(1943)年の4月末ごろ、枢密院の会議に出席した嶋田繁太郎海軍大臣が「山本聯合艦隊司令長官はすでに戦死しました」と報告した。鈴木と山本は30年以上前に巡洋艦宗谷の艦長と分隊長という上司と部下の関係にあった間柄である。驚いた鈴木が「山本君が戦死したとはいつのことだ」と尋ねると嶋田はしれっと「軍の機密でお教えできません」と木で鼻をくくったような返事をした。さすがに鈴木が腹をたて「俺は帝国海軍の大将だ。その俺に教えられんとは何事だ」と怒鳴ったという。海軍を離れてかなり経っていたが、鈴木本人の意識としてはやはり自分はあくまで海軍軍人だという認識だったのだろう。昭和19(1944)年8月に原枢密院議長が亡くなり、鈴木が議長に昇進した。この時に枢密院議長に就任したことで翌年に首相候補に挙げられる展開につながる。

昭和20(1945)年4月に小磯内閣が総辞職して枢密院議長の鈴木が後継首班に推されて組閣した。鈴木を最後の切り札として首相に押したのは1期後輩だが政治家としては先輩になる岡田啓介だった。天皇や岡田の期待にたがわず鈴木はぎりぎりの線で閣内を終戦でまとめてポツダム宣言を受諾した上で総辞職する。年末には戦犯容疑者として逮捕された平沼騏一郎のあとを継いで枢密院議長に復帰するが自らも公職追放となり辞任して関宿に戻った。

鈴木貫太郎は昭和23(1948) 年4月17日死去。満80歳。海軍大将正二位勲一等功三級男爵。昭和35(1960)年に従一位を追贈される。

弟の鈴木孝雄は陸軍大将。皇族を除いて兄弟で陸海軍大将になったのは鈴木兄弟だけである。

おわりに

鈴木貫太郎は侍従長あるいは終戦時の総理大臣としてよく知られていますが、かつては「鬼の貫太郎」「鬼貫」と呼ばれた猛将でその本質はやはり軍人だったのでしょう。随分長くなってしまいましたが、侍従長や首相としての事績については世の中に嫌というほど出回っているのでごく簡単にしました。面倒くさくなったわけではなく最初からそのつもりだったのですよ。信じてください。

岡田啓介についてはこちらをご覧ください。

次回は加藤寛治です。ではまた次回お会いしましょう。

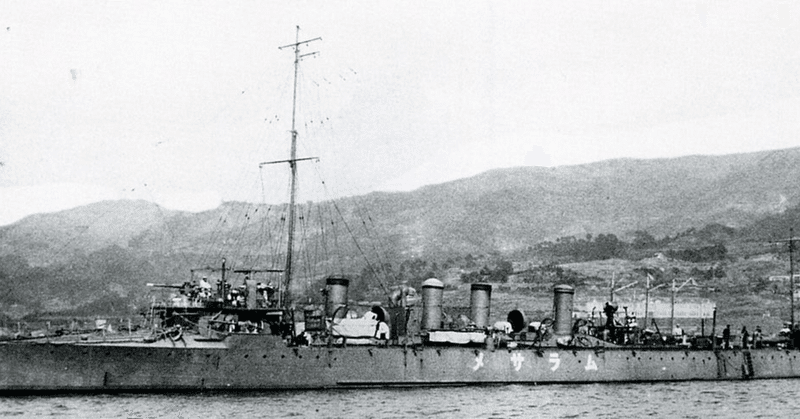

(カバー画像は日露戦争中に鈴木が司令をつとめた第四駆逐隊に所属していた駆逐艦村雨)

附録(履歴)

慶応 3(1867).12.24 生

明20(1887). 7.25 海軍少尉候補生 筑波乗組

明21(1888). 8. 1 天龍乗組

明22(1889). 5.15 高千穂乗組

明22(1889). 6.25 海軍少尉 天城分隊士

明22(1889). 9.30 高雄分隊士

明23(1890).12.15 迅鯨乗組(水雷術練習)

明24(1891). 7.23 金剛分隊士

明24(1891). 8. 6 鳥海分隊長心得

明25(1892).12.21 海軍大尉 鳥海分隊長

明26(1893).11. 8 横須賀水雷隊攻撃部艇長

明27(1894). 7.21 対馬水雷隊攻撃部艇長

明27(1894).10. 2 常備艦隊第三水雷艇隊艇長

明28(1895). 3.23 海門航海長

明29(1896). 4. 6 比叡航海長兼分隊長

明29(1896).10.28 比叡分隊長

明29(1896).12.11 金剛航海長兼分隊長

明30(1897). 3.30 海軍大学校学生(乙種学生砲術教程)

明31(1898). 4.29 海軍大学校甲種学生

明31(1898). 6.28 海軍少佐

明31(1898).12.19 海軍軍令部第一局局員/海軍省軍務局軍事課課僚

明32(1899). 2. 1 海軍省軍務局軍事課課僚/陸軍大学校兵学教官

明32(1899). 5.25 海軍省軍務局軍事課課僚/陸軍大学校兵学教官/海軍大学校教官

明33(1900). 5.20 海軍教育本部部員/陸軍大学校兵学教官/海軍大学校教官

明33(1900). 3. 5 海軍教育本部部員/海軍大学校教官

明33(1900). 5.25 海軍教育本部部員兼副官/海軍大学校教官

明34(1901). 7.29 独国駐在被仰付

明36(1903). 9.26 海軍中佐

明36(1903).12.30 帰朝被仰付

明37(1904). 2.16 春日副長

明37(1904). 9.11 第二艦隊駆逐隊司令

明38(1905). 1.14 第四駆逐隊司令

明38(1905).11.21 海軍大学校教官

明39(1906). 2. 7 海軍大学校教官/陸軍大学校兵学教官

明39(1906).11.22 海軍大学校教官/陸軍大学校兵学教官/海軍教育本部部員

明40(1907). 9.28 海軍大佐

明41(1908). 9. 1 明石艦長

明42(1909).10. 1 宗谷艦長

明43(1910). 7.25 海軍水雷学校長

明44(1911).12. 1 敷島艦長

大元(1912). 9.12 筑波艦長

大 2(1913). 5.24 海軍少将 舞鶴水雷隊司令官

大 2(1913). 8.10 第二艦隊司令官

大 2(1913).11.15 舞鶴水雷隊司令官

大 2(1913).12. 1 海軍省人事局長

大 3(1914). 4.17 海軍次官・海軍省人事局長/海軍将官会議議員/臨時海軍建築部長

大 3(1914). 5.23 海軍次官・海軍将官会議議員/臨時海軍建築部長

大 5(1916). 2.21 海軍次官・海軍将官会議議員/臨時海軍建築部長/海軍省軍務局長

大 5(1916). 6.23 海軍次官・海軍将官会議議員/臨時海軍建築部長

大 6(1917). 6. 1 海軍中将

大 6(1917). 9. 1 練習艦隊司令官

大 7(1918).10.18 海軍将官会議議員

大 7(1918).12. 1 海軍兵学校長

大 9(1920).12. 1 第二艦隊司令長官

大10(1921).12. 1 第三艦隊司令長官

大11(1922). 7.27 呉鎮守府司令長官

大12(1923). 8. 3 海軍大将

大13(1924). 1.27 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

大13(1924).12. 1 軍事参議官

大14(1925). 4.15 海軍軍令部長/海軍将官会議議員

昭 4(1929). 1.22 予備役被仰付 侍従長

昭 4(1929). 2.14 侍従長/枢密顧問官

昭 7(1932).12.24 後備役被仰付

昭11(1936).11.20 男爵 枢密顧問官

昭12(1937).12.24 退役被仰付

昭15(1940). 6.24 枢密院副議長

昭19(1944). 8.10 枢密院議長

昭20(1945). 4. 7 内閣総理大臣/外務大臣/大東亜大臣

昭20(1945). 4. 9 内閣総理大臣

昭20(1945). 8.17 免内閣総理大臣

昭20(1945).12.15 枢密院議長

昭21(1946). 6.13 免枢密院議長

昭23(1948). 4.17 死去

昭35(1960). 8.15 従一位

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?