海軍軍人伝 大将(6) 沢本頼雄

これまでの海軍軍人伝で取り上げられなかった大将について触れていきます。今回は沢本頼雄です。

前回の記事は以下になります。

海軍省軍務局第一課長

沢本頼雄は明治19(1886)年11月15日に長州藩の支藩である岩国藩士の家系に生まれた。日露戦争が終結するのとほぼ同時に海軍兵学校に入校する。明治41(1908)年11月21日に第36期生として卒業する。191名の同期生には卒業直前に病死した有栖川宮栽仁王が含まれていて名目上の首席だったが、実際の首席は佐藤市郎で沢本は次席だった。佐藤は沢本の出身地である山口県岩国に近い同県田布施の出で、のちの首相岸信介、佐藤栄作の実兄である。海軍少尉候補生を命じられて遠洋航海のため巡洋艦宗谷に乗り組んだ。この年の練習艦隊は日露戦争の捕獲艦阿蘇、宗谷で編成されており伊地知彦次郎司令官の指揮でハワイ、北米方面を巡った。帰国するといったん戦艦香取に配属されるがまもなく練習艦隊の僚艦だった阿蘇に移る。この時期、ロシアからの捕獲巡洋艦は実戦部隊での使用に向かないためもっぱら練習艦隊で使用されており、結果的に沢本は2年連続して遠洋航海に参加することになる。江田島で生活を共にしてきた第37期生を受け入れてまもなく明治43(1910)年1月15日に海軍少尉に任官し、同じ伊地知司令官の指揮で今度はオーストラリア、東南アジアを巡った。

帰国すると初級士官が必ず経験する砲術学校と水雷学校の普通科学生を修了して戦艦鹿島に乗り組み、明治42(1909)年12月1日に海軍中尉に進級するとイギリスで建造中の巡洋戦艦金剛の建造監督と受領のためにイギリスに派遣されることになる。1年半後に帰国すると砲術学校の高等科学生となり鉄砲屋の道を歩き出す。大正3(1914)年12月1日に海軍大尉に進級すると長崎で建造されていた巡洋戦艦霧島の艤装員を命じられる。艤装員は乗員予定者だが、イギリスで建造された姉妹艦金剛で監督官を経験した経歴が買われたものだろう。日本の民間造船所が超弩級主力艦を建造するのははじめてのことだった。霧島は無事就役して戦力化に必要な訓練に入った。すでに第一次大戦がはじまっていたが極東の情勢は落ち着いていた。霧島の初期訓練が一段落すると装甲巡洋艦常磐の分隊長に転じる。ちょうどこの前後から捕獲巡洋艦を遠洋航海にあてるのをやめて、日露戦争で活躍した装甲巡洋艦があてられるようになった。常磐も八雲とともに岩村俊武司令官のもとで第44期の候補生を乗せてハワイや日本が占領している南洋群島を巡った。帰国後、戦艦河内分隊長に移るがまもなく海軍大学校の甲種学生(第17期生)を命じられる。河内は4ヶ月後に爆沈しておりそのまま乗り組んでいたら危ないところだった。四年目の大尉で海大甲種学生というのはかなり早く、普通は少佐間近が相場である。ついでに言えば中尉で砲術学校高等科も早い。早く専門性をつけさせようとしていたように見える。

甲種学生を終えると第三水雷戦隊参謀をつとめたあと、大正9(1920)年12月1日に海軍少佐に進級して戦艦薩摩砲術長に補せられた。半年ほどではじめての中央官庁勤務となる海軍省軍務局勤務を命じられたが正式な辞令は横須賀鎮守府附だった。海軍省の定員に空きがない場合にこうした発令が行われることがあった。まもなく正式に軍務局局員の辞令が出てあわせて2年ほど勤務したあと、イギリス駐在を命じられる。当時のイギリス駐在武官は豊田貞次郎で、その補佐官をつとめた。ちょうどワシントン軍縮会議を挟む時期になる。イギリス駐在中の大正13(1924)年12月1日に海軍中佐に進級して帰国し、巡洋艦五十鈴の副長をつとめた。海軍省に戻って人事局で勤務したのち、昭和3(1928)年12月10日に海軍大佐に進級して巡洋艦天龍艦長に補せられた。1年弱つとめて海軍省に戻り、海軍の政策決定の主務者である軍務局第一課長に補せられた。当時の海軍大臣は財部彪である。沢本の第一課長在職は3年あまりにおよぶ。ロンドン軍縮会議の騒動で海軍大臣をはじめとする首脳部が交代を余儀なくされる中でも居座り続けることができたのは驚異的だ。裏を返せばうまく時勢に順応することができたということだろうか。課長を井上成美に譲って艦隊に出、巡洋艦高雄と戦艦日向の艦長を1年ずつつとめて昭和9(1934)年11月15日に海軍少将に進級した。

海軍次官

海軍大学校教頭のあと、海軍艦政本部総務部長に補せられる。軍縮条約から脱退することが決まっており艦政本部は多忙を極めていた。その総務部長に求められる事務処理能力を期待されていたのだろう。当時は数次にわたる補充計画が進行中で、のちの戦艦大和の建造が始まったのもこの時期になる。すでに日中戦争も始まっている状況で最上型巡洋艦で編成された第七戦隊司令官に補せられる。中国方面に警備に出ることはあったが直接戦闘にあたることはなかった。昭和13(1939)年11月15日に海軍中将に進級すると翌昭和14(1939)年度は練習艦隊司令官に親補され、日露戦争の老兵、八雲と磐手に海兵第67期、海機第48期、海経第27期の候補生を乗り組ませて遠洋航海を行ったが、時勢を鑑みて比較的近場のハワイ、南洋群島方面を巡る二月弱の行程で、かつてのように半年もかけてヨーロッパまで往復したり世界一周をするなど到底考えられなくなってしまっていた。翌年の遠洋航海には新鋭の練習巡洋艦がはじめて投入されたが日本近海や中国沿岸を巡るにとどまり、一月ほどで打ち切られてこれが戦前最後の遠洋航海になる。

遠洋航海から帰国したあと、一時海軍大学校長に補せられたが翌年秋に第二遣支艦隊司令長官に親補された。第二遣支艦隊は支那方面艦隊の下で華南方面の海軍作戦を担当するとされていたが、当時南進をもくろむ海軍が仏領インドシナ(仏印)への進出をすすめるその尖兵の役割を持っていた。しかし沢本が長官の時期は北部仏印進駐と翌年の南部仏印進駐のはざまで、南部仏印進駐で日米関係が決定的に悪化するのは沢本が東京に戻ったあとのことである。

沢本が中国大陸に出征する直前の昭和15(1940)年9月に日独伊三国軍事同盟が締結された。この同盟を推進したのは陸軍だが、後ろ向きだった海軍の意見を同盟容認でまとめて締結への道を開いたのは海軍次官の豊田貞次郎だった。この「実績」をひっさげて豊田貞次郎は入閣して海軍を辞め、空いた次官に沢本があてられることになる。当時の海軍大臣は及川古志郎だった。沢本が次官になってまもなく、南部仏印進駐が政府の議題にあがる。前年の北部仏印進駐ではアメリカの経済制裁はあったもののそれほど深刻にはとらえられなかった。またドイツが占領しているフランス本国の事前の了解を得るとして、進駐は決行されることになったが、その結果アメリカは石油を全面禁輸するという制裁措置に出た。予想外の強硬姿勢にあった日本は対米交渉に乗り出すがアメリカは仏印のみならず中国大陸での現状復帰を主張して日本には飲めない条件だった。近衛文麿首相はついに内閣を投げ出す。

後継首相には陸軍大臣の東條英機が指名された。海軍大臣には及川の留任という案もあったが、同盟問題いらい指導力のなさが目立ちこの機会に交代することになった。沢本が大臣候補として上げたのは呉鎮守府司令長官の豊田副武だった。沢本は元来対米戦争には反対で、同様に戦争反対派でありものをはっきり言う豊田に期待したのである。しかし豊田は同時に大の陸軍嫌いで知られており、それは当の陸軍にも知れわたっていた。東條首相をはじめとする陸軍が難色を示し、この案は断念されていったん上京した豊田は呉に戻っていった。代わりに海軍大臣になったのは横須賀の嶋田繁太郎で、日米戦争に対する姿勢は不明瞭だったが伏見宮のお気に入りでもあり陸軍との関係も悪くないとして海軍大臣に就任することになった。沢本は次官に留任した。

嶋田はほとんど白紙で着任したが、東京の空気に触れて戦争回避は無理だと感じたという。機をみるに敏な嶋田は陸軍の開戦論に正面から反対することはせず「外交が期限内にまとまらなければ開戦」という玉虫色の政策決定に加担する。交渉条件を譲歩しないままでは外交がまとまる見込みはなく開戦に決まったも同然だった。沢本はこのままでは日米戦争は避けられないとみて嶋田に次官の退任を申し出たが、嶋田の「もう少し辛抱してくれ。そうしたら海軍大将にもなれるし、聯合艦隊を任せることも考えている」と言われて次官にとどまることにした。結果としてこの約束は反古となり、沢本はのちにたいへん悔やんだということだが個人の出世と国家の運命を天秤にかけたことは批判されても仕方ない。

結局、日本海軍は嶋田大臣、沢本次官のペアで太平洋戦争に突入する。次官としては3年あまり、嶋田大臣とは2年半以上ものあいだ戦時の海軍省を仕切り、物資の動員計画などでは陸軍と争ったが沢本の名前はあまり目立たない。その事務能力を発揮して戦時の膨大な事務を粛々とこなしていたのだろうか。昭和19(1944)年3月1日に海軍大将に親任されるが、嶋田は沢本次官を離さなかった。次官には海軍中少将をあてるとされていたが、沢本は軍事参議官に親補されるとともに海軍次官事務取扱を命じられてその職務を続けた。沢本が次官から解放されるのはサイパン陥落にともなう東條内閣の倒閣運動のなかで嶋田大臣が辞任したときのことである。新しく海軍大臣となった野村直邦と交代して呉鎮守府司令長官に親補され、比島海戦や沖縄作戦を後方から支援した。昭和20(1945)年5月、本土決戦を見据えた態勢再編のために大規模な人事異動がおこなわれ、沢本も呉鎮守府を退任して帰京しふたたび軍事参議官に親補されるが、戦後待命となり9月5日に58歳で予備役に編入された。沢本は日米開戦時の海軍次官だったが、当時の陸海軍大臣、次官、陸海軍省軍務局長のうちでただひとり極東軍事裁判(東京裁判)に起訴されずに済んだ。

沢本頼雄は昭和40(1965)年6月29日に死去した。享年80、満78歳。海軍大将従三位勲一等。

おわりに

沢本頼雄は戦争前から戦時中の大半を次官として海軍省の中枢にいた人物で、研究者にはもちろん知られているでしょうが、戦場に出なかったこともあって一般にはそれほど知られていないでしょうね。開戦時の大臣と次官がともに空気に流される人間だったことは考えさせられます。こういう人間が日本では出世するのでしょうか。

さて次回は誰にしましょうか。ではまた次回お会いしましょう。

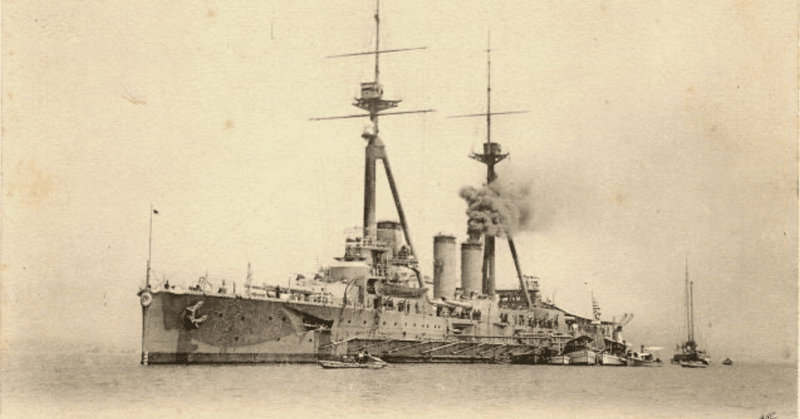

(カバー画像は分隊長をつとめた戦艦河内)

附録(履歴)

明19(1886).11.15 生

明41(1908).11.21 海軍少尉候補生 宗谷乗組

明42(1909). 8. 2 香取乗組

明42(1909).11.12 阿蘇乗組

明43(1910). 1.15 海軍少尉

明43(1910). 7.25 海軍砲術学校普通科学生

明43(1910).12.15 海軍水雷学校普通科学生

明44(1911). 4.20 鹿島乗組

明44(1911).12. 1 海軍中尉

明45(1912). 4.20 海軍艦政本部艤装員/金剛回航委員(英国出張被仰付)

大元(1912).12. 1 金剛乗組/海軍艦政本部艤装員

大 2(1913). 8.16 金剛乗組

大 2(1913).11. 5 帰着

大 2(1913).12. 1 海軍大学校乙種学生

大 3(1914). 5.27 海軍砲術学校高等科学生

大 3(1914).12. 1 海軍大尉 海軍艦政本部艤装員

大 3(1914).12.15 霧島分隊長/海軍艦政本部艤装員

大 4(1915). 4.19 霧島分隊長

大 5(1916). 9. 1 常磐分隊長

大 6(1917).10.10 河内分隊長

大 6(1917).12. 1 海軍大学校甲種学生

大 8(1919).12. 1 第三水雷戦隊参謀

大 9(1920).12. 1 海軍少佐 薩摩砲術長

大10(1921). 4. 9 横須賀鎮守府附(海軍省軍務局勤務被仰付)

大10(1921). 8.17 海軍省軍務局局員

大12(1923). 6. 1 英国駐在被仰付

大13(1924). 6. 1 英国駐在帝国大使館附海軍武官補佐官

大13(1924).12. 1 海軍中佐

大14(1925). 6. 1 帰朝被仰付

大14(1925). 9.18 横須賀鎮守府附

大14(1925).10.20 五十鈴副長

大15(1926).10.15 海軍軍令部出仕/海軍省出仕

大15(1926).12. 1 海軍省人事局局員(第一課)

昭 3(1928).12.10 海軍大佐 天龍艦長

昭 4(1929). 8.20 海軍省軍務局第一課長

昭 7(1932).11. 1 高雄艦長

昭 8(1933).11.15 日向艦長

昭 9(1934).11.15 海軍少将 軍令部出仕/海軍省出仕

昭10(1935). 3.15 海軍大学校教頭

昭10(1935).11.15 海軍艦政本部出仕

昭11(1936). 2.15 海軍艦政本部総務部長

昭12(1937).12. 1 第七戦隊司令官

昭13(1938).11.15 海軍中将

昭13(1938).12.15 軍令部出仕

昭14(1939). 4. 1 練習艦隊司令官

昭14(1939).12.23 海軍大学校長

昭15(1940).10.15 第二遣支艦隊司令長官

昭16(1941). 4. 4 海軍次官・海軍将官会議議員

昭16(1941). 8.11 海軍次官・海軍将官会議議員/海軍航空本部長

昭16(1941). 9.10 海軍次官・海軍将官会議議員

昭19(1944). 3. 1 海軍大将 軍事参議官/海軍省出仕・海軍次官事務取扱被仰付

昭19(1944). 7.17 呉鎮守府司令長官

昭20(1945). 5. 1 軍事参議官

昭20(1945). 9. 1 待命被仰付

昭20(1945). 9. 5 予備役被仰付

昭40(1965). 6.29 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?