イフ - ロンドン軍縮条約問題は避けられたか

結構前のことですが、太平洋戦争を避けるためには歴史上の事件のなにが変わればよかったか、という思考実験をしたことがありました。いわゆる「イフ戦記」のプロット作りのようなものですが、超兵器の発明とか革新的な戦術の考案とかクーデターで政権ががらっと置き換わるとかの派手な手段ではなく、ちょっとした、しかし現実でもあり得た現象という縛りで太平洋戦争の開戦から遡って考えた結論が

珍田侍従長があと一年長生きする

というものでした。

珍田伯爵の急死にともなう鈴木貫太郎の侍従長就任については以下の記事を読んでください。

戦前の日本海軍の歴史をたどってみるとやはりロンドン軍縮条約が大きく影を落としています。しかしロンドン条約そのものが問題なのではなく、この条約に対して海軍内部が分裂してしまい、結果として米英協調を重視する条約派が後退して、対米強硬路線の艦隊派が台頭する流れを作ってしまいました。

侍従長の珍田伯爵が脳出血で急死したのは昭和4(1929)年1月16日のことでした。他に持病があったようではなく、この冬を乗り越えれば翌年の冬まで元気だったろうという予測はそれなりの蓋然性があります。仮にちょうど1年後の昭和5(1930)年1月に同じ脳出血で亡くなったとして、このときすでにロンドン軍縮会議が開かれることは決まっており全権も任命されていました。この時点で海軍軍令部長が交代できるでしょうか。鈴木としても、いかに懇請されたとしても、目前の課題を後輩に丸投げして侍従長に転じるというのは簡単に受け入れられなかったでしょう。結果として侍従長には鈴木以外の誰かが就任し、鈴木は少なくともロンドン条約の締結批准までは海軍軍令部長にとどまったという展開は十分にあり得ます。

実際には鈴木は早く現役を退いたため条約に対する態度は明らかではありません。しかしいわゆる「天罰発言」や加藤寛治への批判的な対応などから加藤ほどの強硬な反対派ではなかったと考えられます。政府が決めた軍縮方針に仮に不満があったとしても、加藤のように正面切って反対するということはなかったでしょう。次長の末次信正が多少暗躍したところで、部長の鈴木が大臣と歩調をあわせて押さえ込めば「海軍の総意」は条約支持でゆるがなかったはずです。

ロンドン条約が政治問題にならなければ浜口首相の狙撃事件もおこらず、五一五事件もおこらなかったはずです。そもそも犬養内閣自体が存在しなかった可能性が高いです。満州事変は阻止できなかったかもしれませんが、首相が若槻ではなく浜口のままだったら日本政府の対応が違って拡大しなかったかもしれません。そうなればその後の対中国関係もだいぶ変わってくるでしょう。

仮に鈴木が昭和5(1930)年度末の定期異動で交代して後任が加藤になったとして、ロンドン条約については反対しても後の祭りで前任者が同意したことは覆りません。末次が次長であっても同じことです。いわゆる「大角人事」はそれでも強行されたかもしれませんが、山梨勝之進がロンドン問題で事実上失脚していなければ大臣になるチャンスは十分あり、これまた違った展開も考えられます。

我ながら希望的推測ばかりでちょっと嫌になりますが、そもそもが実際に起こらなかった「イフ」なのでご都合主義なのは仕方ありません。そもそもご都合主義でないフィクションなんてあるのでしょうか。大事なのは設定の説得力だと私は思います。ほんのちょっとした「あり得た」イフで予想できなかった展開を説得力をもって描写するのが作家の腕の見せどころでしょう。とは言え自分ではプロットどまりなので偉そうなことは言えません。

次は「聯合艦隊司令長官伝」に戻ります。ではまた次回お会いしましょう。

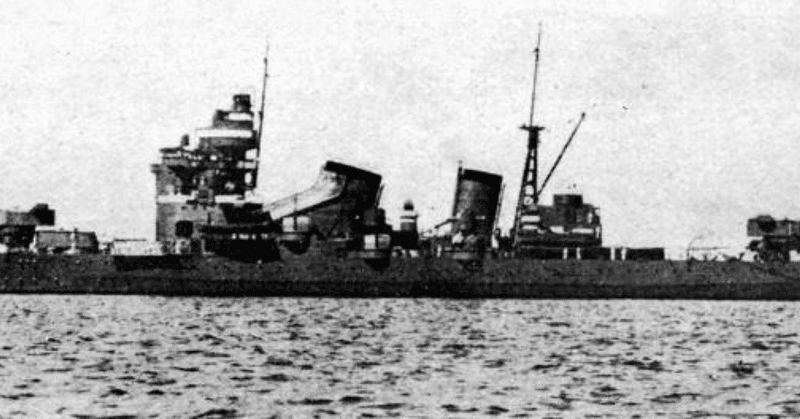

(カバー画像はロンドン会議のきっかけのひとつである妙高級重巡洋艦の那智)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?