自己紹介〜私の旅も始まったばかり

先日noteの初投稿をして多くの方々から応援のメッセージをいただき、涙が溢れました。

本当にありがとうございました!!

#きっかけはCLS高知

さぁ闘病記書くぞ!と思っていた矢先、

「グラント愛」ってなに?

「何をしている人?」

「英語喋れる人なのか?」

店なのか芸名なのかわからないとアドバイスを受けたので、まずは自己紹介をさせてください。

確かに自己紹介は発信する上で大事ですよね。

自己紹介

私は現在、英語講師、幼児講師、STEAM講師として働いている。自分の今までのキャリアを活かし気楽な立場で「講師」としていろいろなところで勤務している。

文化施設でも仕事をしてきたので、教育と文化を融合したイベントなども企画している。

現在44歳、41歳まで企業で幼児講師として正社員として働いてきた。幼児教育では大手の会社、お給料も申し分ない、しかし上層部の分裂で、一夜にして常識が変わり、社名が変わった。信じていた教育理念が大人の都合で変わった。

誰のための教育なのだろう?

そしてコロナは私の人生観を変えた。どこかに属すれば安泰の時代は終わり、これからの時代はものすごいスピードで変わっていくと直感で感じた。

時代の過渡期に自分のやりたいことを見極め、自分軸で生きていける人になりたいと退職し、現在いろいろな活動をしている。

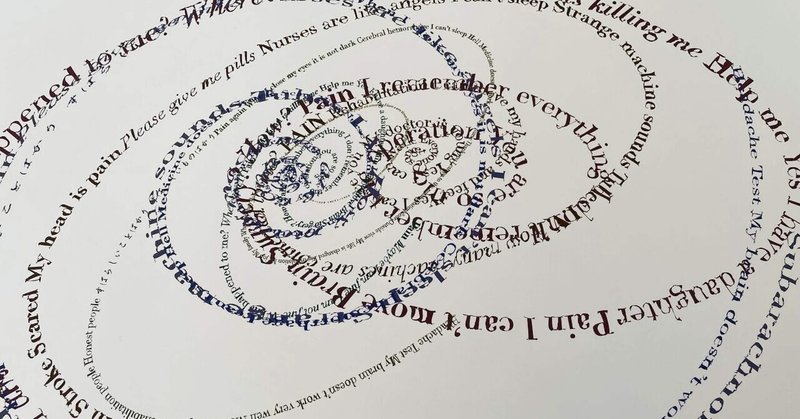

そんな矢先、ある日突然くも膜下出血で倒れ、これは自分でも想定外で人生観、死生観を根底から覆す出来事となった。

だけどやらなくちゃいけないことができた気がする。

私は自分の闘病の経験から患者という立場でサポートネットワークを作りたい。後遺症有無関係なく脳卒中患者、患者を支える家族を含めたサポートネットワークを作りたいと思ってる。

なぜサポートネットワークが必要なのか?

日本は他国と比べると、カウンセリングマインドが社会に根付いていないので、例えば患者、不登校児、障害者、外国籍と社会の少数派になると不安の拠り所がない社会だ。

解決する場所がない。

脳卒中患者の多くの人も悩みを打ち明けれず、孤立感を感じている。

そういった社会の問題は、行政や医療機関が解決できると私は思っていない。

行政も医療も教育もどこの機関も内うちだけで解決しようとして、結局は詰まっていい方向に循環していないように思える。

まるで日本の社会は脳梗塞状態だ。

互いに手を繋げはもっとよくなる。

私のような目立った後遺症がない患者にとって

頼れるサポートネットワークが日本にはないので、知人の紹介で私はオーストラリアの脳卒中患者のサポートネットワークメンバーになっている。

そこは全ての機関が繋がり、テクノロジーと正しい情報、全ての人が助け合うネットワークとなり、気軽にいつでも相談できるシステム。

患者の経験が正しい研究、文献に繋がり、医療にも社会にもいい循環ができている。

驚いた!日本の何十年も進んでいる。

そこで助かる人達も多くいる。

異国にいる私もその中の1人だ。

サバイバー(生存者)が立ち上げたオーストラリアにあるサポートネットワークgenyus

病後の誰もが力づけられ精神的に回復し、共に手を繋げる世界をめざしている。

このnoteを通じて、私は同様の患者そして医療従事者とも繋がりたい。

患者の数が集まれば「情報」が集まる。

サポートネットワークを作り患者の症例、症状を医療機関に返し、臨床から患者への情報不足を防げるのではないかと考えている。

臨床からの情報提供の少なさが、患者のメンタルを悪化させ不安にさせている側面は多いにあると思う。

みんなで手を繋いで、正しい情報で助け合いたい、救いたい。そしてみんなに理解してほしい。

自己紹介にもどって「Grant」って?

私は国際結婚をしており、Grant(グラント)というのはアメリカ人の夫の姓。

Grantはスコットランド系の姓で、わかりやすいところで言えば、南北戦争の北軍グラント将軍と同じ苗字だ。

(例えが微妙ですみません)

夫とは2003年に結婚し、今年で結婚生活は20年目、お父さんそっくりの13歳の娘もいる。

国際結婚=自分達とは違う世界でステキなはずというファンタジーを抱かせてあげれるほど私達はステキな夫婦ではない。

嫌なほど普通だ。いや普通以下かもしれない。

夫は私より一回り年上で、アメリカの大学でリベラルアーツを学び写真学科にいた彼にとって四国の八十八ケ所を撮影することは憧れであり、熱い想いで来日し、高知を愛し現在も田舎にアトリエを構え日本の風景を写真に収めながら、堅苦しい機関で教員として超多忙な日々を過ごしている。

影ながら私の人生を最大に応援してくれる人だ。

不思議なことに私は術後、「グラントさん」と言われてもあまり脳が反応しなかった。

(私はグラントさんなんだ…)と病院でそう言われるたびに自分に言い聞かせていた。

退院後に学生時代の友達に会い「あいちゃん」と言われ、脳がすごく喜んだ。

「この人は私と親しかったはずだ」

不思議にその友達に愛着が沸いたのを覚えている。

あいちゃん

私は高知市生まれで高知育ち、父親は単身赴任でずっと東京にいたので、小さい頃に東京に行くと「空気がくさい」と言っていた。

それぐらい田舎者だ、言い方をよくすれば高知の緑多い大地で綺麗な空の元で育った。

なんとなく、それぐらいの時から私は大きな町で暮らすより、小さな町で暮らす方が肌に合っているかもと感じていた。

小さい頃からやはり外国には興味があったので、小学生の頃から洋画のビデオを借りて片っ端から観ていた。

英語というか文化に興味があったので絶対に外国には行きたい、勉強をしたいと思っていた。

高校卒業後は、西洋と東洋の文化が融合し歴史的にみても特別な意味があり、そして平和学習ができる国際文化学科がある長崎の短大に進学した。

長崎に行って本当によかったと今でも思っている。私の人生が変わった。学びの環境、生涯の友となる人達との出会い、イタリア、フランス、イギリスで学ぶ機会にも恵まれた。

世界が一気に広がり、人生で1番楽しかった時期かもしれない。

数々の悲劇を乗り越えて、たくさんの文化を受け入れてきた長崎。長崎は本当すごいんだぜ。

英語と私

元々の英語力もそんなに高くないし、輝かしい学位がある訳でもない。私の英語力は本当に大した事はない。

しかし、普通の人と比べると英語のインプットが生活の中にあるので、英語が頭の中で土佐弁に自動変換され、適当な英語で答えれる日々を倒れる前は過ごしていた。

そして、英語で話してコミュニケーションが取れる集まりなどは以前は大好きだった。

退院後は頭が疲れやすくなったので、私にとって第2言語である英語は、いま少し苦痛になっている。

処理をする、単語を思い出すのに以前より時間がかかる。

母国語の日本語が断然いい。

英語講師として復帰するまでは、半年間文法やスペルをリハビリとしてテキストに書いて書いて、覚えなおした。

しかし生活の中で、日本語があまり堪能ではない夫に難しい事を英語で一方的に話されると、両手を頭でおさえる日々。そこにテレビの雑音などが混じると情報がうまく整理できないこともある。

「テレビ消して!」と叫んでしまう。

頭が疲れる。

英語で話したくない、聞きたくない、休みたい、用事がある時は「メールで」と夫にお願いしても、彼は私の頭の変化を理解できず、「Why?」と混乱している時もあった。

夫に腹が立つ日々。娘に当たる日々。

ケンカばかり…

感情も抑えにくくなった。

怒るから、理解できないからと夫と娘とは今年に入って1ヶ月間ほど別居をしていた。

結婚してはじめての事だった。

夫と娘は前とは違うお母さんを受け入れようと今もそばで見守ってくれている。

あなたの家族が突然変わったらどうしますか?

別居の噂をきいて

「別れたんですか?」と聞かれることもあったが、世間にどう思われてもいい。

別に悪いことはしていない。

誰も私の頭の中を理解できない。

誰も乗り越え方を教えてくれない。

これもひとつの症例。

私の経験が次のだれかの助けになると思い

今勇気を出して綴っている。

私も乗り越えようとしている。

私の旅も始まったばかりだ。

つづく…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?