外国籍の人向け賃貸のプロに聞く 共生社会実現のために不動産会社ができること

令和2年度の総務省の調査によると、日本人の人口が減少する一方で、外国籍の人たちの人口は年々増加傾向にあります。新型コロナウイルスの影響でその後入国者数は減ってはいるものの、引き続き外国籍の人たちの人口は増加していくとの見立ても。

さらに加速するであろう日本に住む外国籍の人の住まいについて、不動産会社が目を向けるべき問題にはどんなことがあるのでしょうか。

今回は、長年外国籍の人向け賃貸の促進に取り組んでいらっしゃる、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会のあんしん居住研究会会長であり、株式会社イチイ代表取締役の荻野政男さんにインタビュー。2022年6月に上梓した著書『外国人向け賃貸住宅 ノウハウのすべて』のお話を交えて、外国籍の人たちと日本人の共生の今とこれからについて伺いました。

外国籍の人の住まいの問題 コロナ禍を経てより見えてきたことも

――外国籍の方への住宅の賃貸において、どんなことが問題になっているのでしょうか。

今昔変わらずあるのが、連帯保証人の確保の問題です。

ただ、家賃債務保証会社(以下、家賃保証会社)、特に外国籍の方に特化した家賃保証会社が登場したことで、状況はだいぶ改善されてきています。

一般的に、家賃保証会社とお客様が保証契約を結ぶ際、不動産会社が代理店になることで、締結することができます。

しかしながら、不動産会社や大家さんが家賃保証会社というものの存在を知らないケースがいまだ多く、入居を希望する外国籍の方に“日本人の連帯保証人”を求めることがよくあります。

また外国籍の方も、家賃保証会社の存在を知らず懸命に連帯保証人を探すものの、適当な人を見つけられずに部屋が借りられない…といったことが、まだまだ起きています。

家賃保証会社の存在や運用の仕方が広く知られていないのは、各種業界団体に所属して積極的な情報収集や勉強をしていない、または売買事業が主力で賃貸事業にあまり力を入れていない、といった一定数の不動産会社のスタンスに原因があると思っています。

また、不動産会社は小規模事業者が圧倒的に多いです。そのため、情報格差が生じていることも一因かもしれません。

――ほかにはどんな支援があるでしょうか?

“言葉の壁”など挙げればきりがないですが、今後必要になると感じているのは、災害時のサポートです。

現在、不動産会社で外国籍の方に対する災害時の対応にきちんと取り組んでいる企業は、非常に少ないと思います。

ご存じのとおり、日本は災害大国です。特に地震は、来日して初めて経験する人も多いです。そのため、有事にどう対処すればよいか、事前に情報を伝えるなどの仕組みをつくるなどの必要性を感じています。

――昨今は大規模地震が増えていて、日本人でもうろたえることが多いですよね。

1995年1月17日に起きた阪神淡路大震災のときの外国籍の方の被災率は、日本人の約2倍でした。

なぜ2倍にまで被害が大きくなったのかというと、情報がなかったこと、家具転倒防止などの対策がなされていなかったことが影響していたようです。

阪神淡路大震災当時は、日本人ですら十分に地震に備えていた人が少なかったと思います。外国籍の人たちはなおのことだったはず…そもそも地震というものを知りませんから。

防災の知識や情報があれば、そうした困った状況にも対応できるでしょうから、情報を提供していきたいと思っています。

――外国籍の方の日本滞在は、ここ2年のコロナ禍もターニングポイントになっていると思います。何か問題の変化はありましたか?

これまでにお話しした2つのことは変わりありませんが、孤立化が顕著になったと感じています。

元来日本人は、初対面の人と積極的にコミュニケーションを取らず、しばらく様子を見る傾向がありますよね。

外国籍の人に対しても、そうした接し方をする方が多いのですが、コロナ禍でさらにその傾向が強まったように思えます。

一部の外国籍の人の、マスクをしない、大きな声で話す、という文化の違いを目にして、内向的な日本人が、さらに距離を置こうとする…そんな流れで、外国籍の人の孤立化が進行しているように感じるのです。

外国籍の人たちの入居促進から始まった“あんしん居住研究会”

――次に、会長を務めていらっしゃる、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(以下、日管協)のあんしん居住研究会についてお聞かせください。立ち上げはどういった経緯だったのでしょうか。

研究会を立ち上げる以前から、私は外国籍の人と日本人が地域の一員として共生できる、暮らし続けられる街づくりを考える、市民グループ“まち居住研究会”に所属して研究や仲間との意見交換をしていました。

1999年に、現日管協会長の塩見紀昭さんから、外国籍の人の入居促進について研究会を発足してもらえないかとお声がかかり、あんしん居住研究会の前身となる「外国人入居促進研究会」が発足されました。

その後、外国籍の方に限らず、さまざまな住宅確保要配慮者へと対象の幅が広がったことから、2014年に現在の名称に変更して、活動を続けています。

――外国籍の方向けの活動としては、具体的にはどんなことを行っていますか?

外国籍の人の入居問題を解決するための実態調査(アンケート)や、外国籍の人の入居促進に役立つガイドライン、ガイドブックなどのツールづくり、さらに外国籍の人への理解を深めてもらうために、留学生を不動産会社にインターンシップとして一定期間働いてもらう制度づくりなどを行いました。

活動を開始して最初に制作したものは、2003年発行の『外国人居住安定のためのガイドライン』です。

このガイドラインは、不動産会社、オーナーに対して「国籍で入居を拒んではいけない」という啓蒙と受け入れの支援をしてもらうためのツール(多言語の書式)になります。

契約書、重要事項説明書などを日本語だけでなく各国の言葉に翻訳して用意していて、利用することで受け入れがしやすくなるものです。

また、国土交通省の『外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン』の基としても活用されていて、改訂を繰り返しながら運用されています。

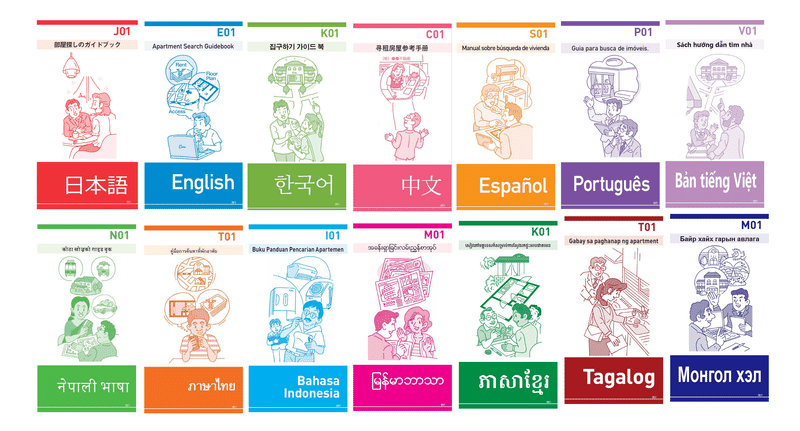

次に発行したのが、『部屋探しのガイドブック』です。

これは、日本語が話せない外国籍の方、英語をはじめ外国語が話せない不動産会社のためのガイドブックです。会話ができない人同士でも多言語に対訳されたハンドブックを使って、指差しで会話ができるようになっています。

当初は6ヶ国語展開でしたが、現在は14ヶ国語で展開されています。

その次に発行したのが、『JPM外国人の住まい方ガイド』です。これはDVDで発行しました。

『外国人居住安定のためのガイドライン』や『部屋探しガイドブック』は入居に関するガイドです。不動産会社や大家さんから「入居後のトラブルを未然に防げるようにしたい」とセミナーでよく質問や相談されたことがきっかけで、この『JPM外国人の住まい方ガイド』が生まれました。

入居希望の外国籍の人たち向けのもので、ごみ出し、騒音、又貸しなどのトラブルについて映像で解説しています。

使い方としては、契約前の段階で入居希望の外国籍の方に見てもらい、上映後、チェックシートに理解を得られたかチェックを入れてもらい、サインをもらう流れです。

この動画の一部、ガスや電気などのライフラインの復旧などは、YouTubeにも上がっています。

動画をアップしたのは、東日本大震災時に私の会社に日本人の入居者からライフライン復旧の問い合わせが殺到したことが背景にあります。

日本人にも分かりづらいライフラインの復旧方法を外国籍の人にも分かりやすく伝えねばと思い、動画公開に踏み切りました。

私たちは、これら3つを“外国人受け入れのための3点セット”と呼んでいます。

多様化する現代の不動産オーナーに向けた新著『外国人向け賃貸住宅ノウハウのすべて』

――2022年6月に『外国人向け賃貸住宅ノウハウのすべて』を上梓されたとのこと、この内容についてお伺いします。どういった方に向けた書籍になっていますか?

外国籍の人に向けて住宅を貸したい人、類似した事案に取り組みたい人に向けた本になります。以前出版した書籍を活かしながら、知りたい内容のところにすぐたどり着けるよう、どこからでも読めるように工夫しました。

また、データを増やし、事例と併せて紹介しているので、実務をされる不動産会社の方が「なぜ外国籍の人向け賃貸住宅が必要なのか」を把握することに役立ててもらえると思います。

賃貸経営で最も重要なのは、なんといっても空き家にしないことですよね。

「私はこういう人に貸したい」「貸したい人が現れるまで空室でいい」というわけにはいかないと思います。空き家にしない経営をするためにも、間口を広くする必要があります。いろいろな人に貸すことが重要です。

また、住宅には安全確保(シェルター)の役割をはじめ、家族と過ごす場など、いろいろな側面があるので、“提供して終わり”というものではないと思っています。

外国籍の人に向けた賃貸住宅経営は、そういった意味でも、重要な役割を担うと私は思っています。

――前著を活かしてとのことですが、2015年発行の前著と比較して、やはりコロナ禍による状況の変化は大きいと思います。様相は以前と比べてだいぶ変わっているのではないでしょうか。

2022年3月から外国籍の方たちの入国が緩和されて、コロナ禍以前の状況とまではいきませんが、元に戻りつつあります。

日本語学校の方と話をすると、予約ベースではかなり入国希望者は増えているそうです。そのため、今後はかなりのペースで外国籍の居住者は増えると思っています。

さらに、日本の高齢化や人口の減少といった問題を考えると、ここで今のような状況を続けることは、世界と競うことを放棄することになるのではないでしょうか。

また、私の所見ではありますが、先ほども触れたように、日本人の内向的思考が近年強くなっている気がします。

日本人が海外に出ないのであれば、日本人が外国籍の人たちの居住を受け入れないと、それこそ鎖国のような状況になると思います。井の中の蛙ですよね。

「日本へぜひ行きたい!」と思う外国籍の人は、以前に比べて減ってきている印象です。日本の魅力が薄れているとも言えると思います。

これまで職を求めて単身来日していた中国や韓国の人たちは、今や自国のほうが稼げています。わざわざ住みにくい国に行ってまで稼ぐ必要がなくなっているわけです。

“日本に来てもらうためにはどうしたらいいか”“日本の魅力をいかに海外にアピールするか”、そこを考えなければならないのではと思います。

地域コミュニティの要に―街の不動産会社ができること

――最後に、荻野さんの日本人と外国籍の人たちとの今後の共生像について聞かせてください。どんなイメージをお持ちですか?

私が描くのは、外国籍の人たちとの共生像だけでなく、年齢、性別、関係なく、いろいろな人がお互いに認め合いながら暮らせる寛容な社会です。

地域に住む人がそのコミュニティの中で快適かつ安全に暮らせる社会をつくる、その役割を不動産会社、特に賃貸住宅管理会社が担えるのではと考えて、それに取り組みたいと思っています。

分かりやすい例として、私は漫画『サザエさん』に出てくる花沢不動産のような不動産会社を目指すとよいと考えています。

サザエさんでは、何か町内で問題があがったときに、カツオは花沢さんに相談しますよね。そして、花沢さんは不動産会社の社長であるお父ちゃんに相談する。そこで「〇〇なら、××の空き地を使えばいいんじゃない?」なんて解決をしていく。

地域情報に詳しくて、人間関係をよく知っている、それが街の不動産会社だと思うのです。

地域コミュニティといえば町内会が挙げられますが、多くの町内会はもはや機能していないと感じています。

新しく転入してきた人たち、特に外国籍の人たちが地域の一員として暮らすのは日本の社会では相当に難しい状況です。

海外では、教会などを中心に支援団体などによる見守りや地域参加の仕組みがあるところもありますが、残念ながら日本にはそういった団体は少なく、行政頼みです。

行政もできることに限界がありますから、NPOやボランティアという形ではなく、ソーシャルビジネスとつなげて地域活動を行える組織や人を育成することが重要だと考えています。それができるのは“住まい”を管理している不動産会社や賃貸住宅管理会社だと思うのです。

外国籍の人が地域の一員として暮らせるように、特に災害時にサポートできるような役割と不動産会社や管理会社が担っていけたらと考えています。

最近は中高年の単身者が非常に増えています。しかもそういった方々は持ち家ではなく、賃貸住宅にずっと住み続ける可能性が高いです。

家族の不在、地域コミュニティへの不参加によって、周囲から孤立し、賃貸住宅管理会社が唯一の連絡先や相談相手になるかもしれません。

そうした点においても、今後不動産会社、賃貸住宅管理会社が地域社会の要として機能し、重要な役を担っていくと思います。

おわりに

「住宅確保要配慮者の中で、外国籍の人への対応が一番取り組みやすいんです。なぜなら、考え方さえ変えられればいいのですから」ともおっしゃっていた荻野さん。文化の違いを受け入れる寛容な社会、柔軟な考え方に対応できるかどうかが、この先さらに加速するであろうグローバル社会を生き抜くためのカギなのかもしれません。

プロフィール

荻野政男(おぎの・まさお)

1954年生まれ、福島県出身。株式会社イチイ代表取締役。株式会社ジャフプラザ、株式会社イチイコーポレーション、株式会社アドバンスネットの代表取締役も務める。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会常務理事・あんしん居住研究会会長、NPO法人Live in Japan協会副理事、まち居住研究会(日本人と外国人のより良い共生を考える活動グループ)事務局長。

▼住宅新報出版刊『外国人向け賃貸住宅 ノウハウのすべて』

▼公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 あんしん居住研究会「ウェルカム賃貸」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?