1日20分の免疫学(5)免疫とは⑤

本「1個の細胞が細胞分裂をしてできた細胞集団は、1個の細胞のコピーであ

り、皆同じ性質をしている。このような細胞集団をクローンという」

大林「クローン増殖だね」

本「ひとつのクローンに属するB細胞が作る抗体はいずれも特定の1つの抗原に対応するもので、イディオタイプは同じ。L鎖はκかλかのいずれかで、クラスについてはさまざまのものを作りうる」

大林「え?!待……初耳!同じ標的に対応する抗体を作るけど、L鎖やクラスが異なりうるってこと???どういうこと?増殖後、また別のTh2と接触してクラススイッチするの???え???」

本「では個別のIgについて説明するよ」

大林「えぇ、ちょっ……」

すごく気になるけどこの本はまだ序章。きっと後ほど詳しく説明してくれると信じてページを進める!!!

IgGについて

本「IgGは血液中で最も量が多い。半減期は21日で、他のクラスより長い。毒物に結合して毒性を失わせたり、ウイルスに結合して感染性を失わせる中和抗体や、白血球が細菌などを捕えて細胞内に取り込むのを助けるオプソニン抗体はIgG」

※半減期(half-life):ある放射性同位体が、放射性崩壊によってその内の半分が別の核種に変化するまでにかかる時間のこと。

大林「IgGはオプソニン化って書いてる教科書や入門書が多いからIgG=オプソニンって覚えてたけど、中和抗体もIgGだったのか」

本「補体活性化用も強いよ(IgG1,IgG3)」

大林「ほほぅ、IgGは初期防衛にかなり有用ですね」

本「胎盤を通過できるのはIgGのみ」

大林「胎盤経由で胎児に抗体が入って、生後数ヵ月の感染防御してくれるんだよね。母乳からIgAも入るけど」

本「そしてIgGは質量15万ダルトンである」

大林「ダルトンとか知らん単位」

Wiki「ダルトン(英: dalton、記号: Da)および統一原子質量単位(とういつげんししつりょうたんい、英: unified atomic mass unit、記号:u)は、主として原子や分子のような微小な粒子に対して用いられる質量の非SI単位である」

IgMについて

本「次はIgM」

大林「めっちゃのMだ!感染初期に活躍するやつで五量体!」

本「IgMは個体発生上最も早くから産生される。胎児期に作られる抗体は

IgMが主体で、子宮内で感染した新生児の血液ではIgMが増加している」

大林「IgM値を調べれば子宮内感染の有無がわかるわけか」

本「いや、推測ができるにとどまる。感染が起こるとまずIgMが作られ、次いでIgGなど他のクラスの抗体が作られる。IgMの半減期は5日」

大林「そうか、IgM抗体が確認できるのは感染初期だけだ。IgMが多いのがわかると感染初期だと推測できるって感じか」

本「質量は90万ダルトン」

大林「さすがは五量体」

本「五量体なので細菌同士を結びつけて凝集させたり、補体を活性化させたりする作用が強い」

大林「あぁ、くっつくところが2×5だもんな」

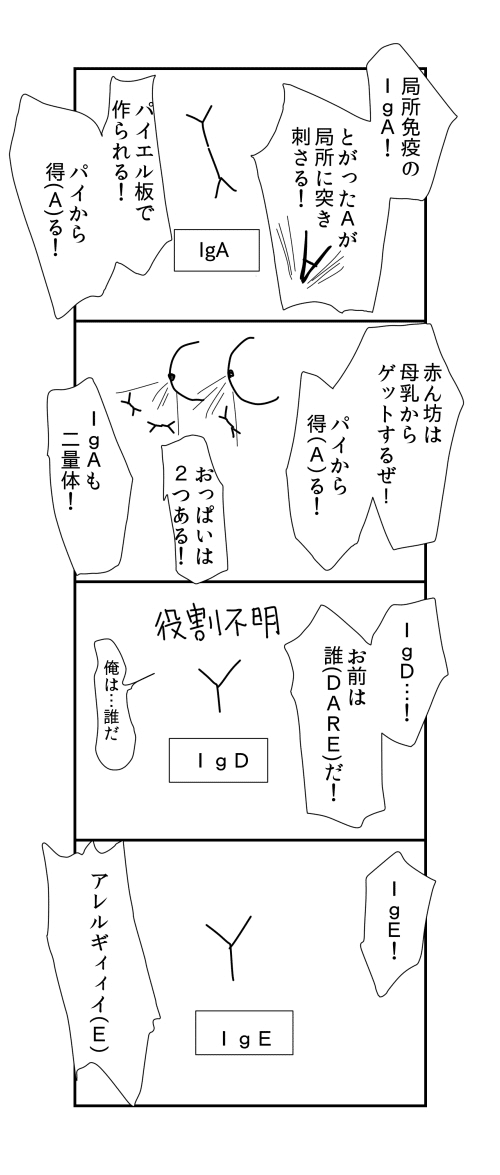

IgAについて

本「次はIgA」

大林「パイから得Aられるぅ!」

本「涙・唾液・気道や消化管粘膜上の粘液・尿などの中に多く含まれている」

大林「粘膜上で微生物・異物の侵入を防いでいるんだよね」

本「そう。局所免疫の主役となっている」

大林「かっこいい言い方!」

本「IgAは粘膜下のリンパ組織で作られる。二量体の型で分解されにくく安定した分子の型」

大林「母乳中にたくさん含まれているからそれを飲む乳児の感染予防に役立つ!」

本「飲む、その乳児の上気道や消化管の粘膜上に分布するということ」

大林「なるほど!」

IgEについて

本「次はIgEについて」

大林「アレルギィィイE!」

本「マスト細胞は、IgEのFc部に強く結合するレセプターを持っている」

大林「だからマスト細胞の表面にはIgEがくっついてるんだよね」

本「そう。その状態で特異的な抗原と反応するとマスト細胞内にシグナルが伝わってヒスタミン・ロイコトリエン・血小板活性化因子などが放出される」

大林「そして血管透過性の向上、平滑筋の収縮、粘液の分泌増加で病原体を排除するんだよね……ありがたいけど花粉症はぶっちゃけしんどい」

本「そうだね、鼻アレルギー・気管支喘息・葦麻疹などのいわゆるアレルギー疾患の症状をもたらす。アレルギーの原因となる抗体ではあるが、寄生虫の防御など有用な面もある」

大林「知ってる……本当は大事な抗体なんだ」

本「次は血清の説明だよ」

大林「IgDの説明はないんだ……」

血清について

本「抗体は血液の中にたくさん流れていて、血清の部分に存在する」

大林「試験管に採取してしばらく置いた上澄み部分だっけ?」

WEB「血清は、血漿からフィブリノゲンを除いたものです。血液を採血してそのまま放置すると、体内の止血機序と同じ作用が働くので、血液が固まって沈殿して上澄みと分かれます。その沈殿を「血餅」と呼び、上澄みを「血清」と呼びます」

本「ある細菌の感染を受けた人から血清をとって、その細菌とを混ぜると、細菌同士が互いにくっつき合い次第に大きな塊となってくるのが観察される」

大林「へぇ、見てみたいな。凝集反応ってやつだよね」

本「顕微鏡でみえる程度のものが抗体によって互いに結びつけられ集塊をつくるような反応を、凝集反応と呼ぶ。抗体によって細菌同士が結びつけらる」

大林「顕微鏡で見える程度に集まったらそう呼ぶわけね」

本「蛋白のように小さなものが抗体によって結びつけられて塊を作り、それが濁りとして観察されると沈降反応という。濁りのもとになった集塊はそのうち重力によって沈んでくるからね」

大林「へぇ、沈降反応。これは初めて聞いた」

本「凝集反応も沈降反応も、抗体が"2価"であることによって生じている」

大林「抗体には2つ結合ポイントがあるよね。それを2価って言うの?」

本「そう。抗体の基本構造には抗原結合部が2ヵ所ある。これも抗体の特徴的な性質のひとつだよ」

Weblio「二価抗体:英訳・(英)同義/類義語:bivalent antibody

IgGのようにY型構造で、抗原結合箇所が2箇所ある抗体分子。」

本「抗体が結合しても細菌は死なない」

大林「中和と貪食促進効果だけだもんね、あと補体活性化」

本「そう。抗体は毒物に結合して、その毒性を示す部分を覆って体を守る。ウイルスに結合して、ウイルスが細胞に取りついたり、細胞の中に入ったりするのを防ぐ。また、血液の中には細菌にとりついて細菌膜に孔をあける物質が存在し、普段は働かないようになっているが、細菌と抗体が結合すると破壊力を発揮する。抗体の働きを補っているもの、という意味で補体という」

大林「補体は、抗体の機能が分かった後に名付けられたということかな」

本「補体の働きを導く抗体は補体結合抗体という」

大林「中和抗体、オプソニン抗体、補体結合抗体か」

今回はここまで!

サイトでは細胞の世界を4コマやファンタジー漫画で描いています↓

現在、サイト改装用の画像作成等、いろいろがんばってます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?