1日20分の免疫学(4)免疫とは④

最初の防御~皮膚と粘膜~

本「生体が外界と接しているのは皮膚と粘膜。皮膚は角質が発達しているので微生物や異物は侵入しにくい」

大林「それで粘膜からが多いのか」

本「それに対応するため粘膜には全身の免疫系とは独立した免疫系が形成されている(粘膜免疫)」

大林「なるほど」

本「粘膜での獲得免疫を得るには抗原が粘膜から侵入してくることが望まれる」

大林「ワクチンを粘膜に接種する方法だね」

本「粘膜は栄養物など生体に必要なものを取り込む場でもあり、有益な共生菌が存在する場でもある」

大林「それで免疫寛容も必要になったと」

免疫という諸刃の剣

本「非自己の排除は、一つの戦いのようなものである」

大林「おっ、なんかかっこいい例えが始まった?!」

本「戦いがおきれば、戦場となった組織はとばっちりを受け、多かれ少かれ危害を受けることになる」

大林「世界を守る戦力は同時に世界を傷つける!」

本「そう、非自己の害より免疫反応の方が重大な危害を及ぼすことがある。免疫反応が生体に病気をもたらしてしまうことをアレルギーという」

大林「アレルギーの定義ってそんなのだっけ?」

Janeway’s免疫生物学「適応免疫は、非感染性の物質により誘発され、疾患を引き起こすこともある。これらはアレルギー反応allergic reactionとして知られる」

厚労省HP「アレルギー(allergy)とは、ギリシャ語のallos(other,変じた)とergo(action,作用・能 力)とに由来し、「変じた反応能力」ないしは「変作動」という意味で命名された」

本「免疫と病気をおこすアレルギーとは表裏の関係にあるといえる」

大林「まぁ、アレルギーは免疫反応で起きるもんな」

本「免疫系は自己に対して排除のための反応をおこすという誤ちを犯すことがあり、その結果発生する病気を自己免疫病という。免疫反応によって病気が生じるという意味では一種のアレルギーといえる」

大林「なんか私の勉強してきたアレルギーの定義と違うけど、なんか予定外の反応を起こして害が生じるものをアレルギーって呼んでるのかな?」

本「免疫現象は臨床のさまざまの分野に関連を有している」

大林「思ったよりもいろんな分野で免疫の知識が必要になるよね」

本「感染に対する防御の基本は免疫で、免疫系に欠陥が生じると感染が重症化する。感染症と免疫との関係は古くから臨床のテーマとされてきた」

大林「ワクチンとか、がん治療とか」

本「妊娠は胎児という非自己を体内に宿す現象。拒絶免疫反応が生じ

ないような機構が存在するはずで、その破綻により流産がおきることがある」

大林「流産にも免疫は関係しうるんだ…」

本「夫の精子に対する免疫反応により不妊になっていることもある」

大林「それは初耳!」

本「免疫現象の重要な性質は、きわめて特異性の高い1対1の対応性を持った反応をすること。この性質を利用し、抗体を用いて特定の物質を検出したり,測定したりする精密な方法が開発されている(イムノアッセイ)」

大林「それも初耳!」

WEB「イムノアッセイとは,抗原(Antigen : Ag)と抗体(Antibody : Ab)が反応して抗原-抗体結合体 (Ag-Ab) を生成する反応を用いた測定法のことであり,この反応は可逆反応ではあるが,結合定数Kの値が109〜1012 mol/Lと極めて高いため,特異性や感度が極めて高い測定方法として利用できる」

https://x.gd/KPyyO 公益社団法人応用物理学会>特別WEBコラム

抗体について

本「それでは次は抗体について」

大林「学習済で理解が確実な部分はここには書かずに進むね」

本「抗体分子の抗原と噛み合って結合する部分はそれほど大きくない」

大林「抗体と抗原の結合ポイントは小さいってことか」

本「抗体が結合する抗原の部分も、アミノ酸数個程度の大きさ。この1種類の抗体としか噛み合わない抗原物質の最少単位を抗原決定基という」

大林「抗原決定基(エピトープ)ですね。抗原には複数のエピトープがあるんだよね?」

本「抗原物質は通常大きな分子なので、いくつかの異なる抗原決定基をもっている。でも、薬物のような低分子の物質はそれだけでは抗体が作られない」

大林「ハプテンだ!」

※ハプテン(hapten):抗体と結合するが、分子量が小さいために単独では抗体産生を惹起する活性を示さない物質のこと。不完全抗原とも呼ばれる。

本「そう。蛋白のような大きな分子と結合させて、抗体を作らせる抗原決定基にする。この場合の蛋白のような働きをするものをキャリアという」

大林「ハプテンにキャリアを結合させて完全な抗原にするわけね。ここでいう『完全な抗原』とは、抗体産生させる活性性を持つ抗原ってこと」

本「抗体のFab部の端から半分までのアミ ノ酸の種類や配列は、特異的な抗原ごとに異っている」

大林「可変領域はFabの端から半分までなのか」

本「Fab部の残り半分と Fc部のアミノ酸は結合相手(抗原)の種類が異ってもほとんど違わない」

大林「定常領域だね」

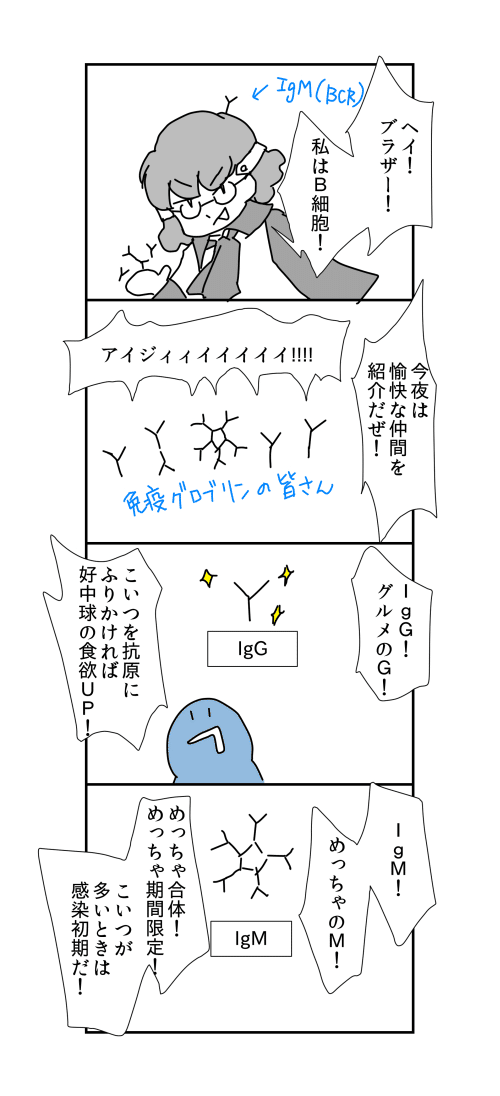

本「抗体は、蛋白のグロブリンに属し、免疫の働きをするので免疫グロブリンという」

大林「グロブリン=抗体って思い込んでたけど、免疫関係ないグロブリンもあるんだよね」

本「抗体は、H鎖の定常領域が少しずつ異なり、5つのクラスに大別される」

大林「IgA・IgD・IgE・IgG・IgM!」

本「これらの違いは免疫グロブリンを動物に注射するとそれぞれに対応する異った抗体が作られてくることでわかる」

大林「そんな実験したんかい」

本「免疫グロブリンはそれ自身も動物に対しては抗原としての性質をもつ」

大林「言われてみればそうだね…となるとウマ血清は…」

本「免疫グロブリンのクラスごとに異っている抗原のことをイソタイプという。α(アルファ)・δ(デルタ)・ε(イプシロン)・γ(ガンマ)・μ(ミュー)がある」

大林「イソタイプ?」

WEB「アイソタイプともいう.イムノグロブリンの各クラスまたはサブクラスに固有の構造で,H鎖によって5クラス(IgG,IgM,IgA,IgD,IgE),L鎖によってκ鎖とλ鎖に分けられる.さらにIgGには四つ,IgAには二つのサブクラスが存在する.可変部(variable region)におけるアミノ酸変異体はイディオタイプ(idiotype),定常部(constant region)におけるアミノ酸変異体はアロタイプ(allotype)とよばれる.」

大林「なんだ、アイソタイプのことか。今まで読んできた本とは出版社や著者の系列?が異なるから言葉使いも地味に違ってるね」

本「免疫グロブリンのクラス・サブクラスの違いはH鎖に存在する。L鎖の定常領域にも違いがあり、λ,κと入の2種類のイソタイプに分けられる」

大林「κ(カッパ)は覚えたけど、λ(ラムダ)はまだ覚えてなくてよく忘れる」

本「抗体によって区別される可変領域の抗原のことをイディオタイプという」

大林「イディオタイプ……初めて聞いたような」

本「抗体はB細胞が作るが、1つのB細胞は特定の1つの抗原に対応する抗体しか作らない。つまり、そのイディオタイプは特定の1種類ということになる

る」

大林「んん…わかったようなわからんような」

Wiki「In immunology, an idiotype is a shared characteristic between a group of immunoglobulin or T-cell receptor (TCR) molecules based upon the antigen binding specificity and therefore structure of their variable region.」

大林「ウィキが英語版しかないじゃん」

本「L鎖の定常部はκかλのいずれかしか作らない。H鎖の定常部はクラスに応じて作り変える」

今回はここまで!

サイトでは細胞の世界を4コマやファンタジー漫画で描いています↓

現在、サイト改装用の画像作成等、いろいろがんばってます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?