チャリダーアキの自転車世界旅行 オーストラリア一周編(2)

蠅(ハエ)

クリちゃんと偶然の再会を果たした翌日、2日連続の追い風で朝から快調に飛ばす。30kmくらい走ったところで、何匹かのハエが顔の周りをうるさく飛び回っているのに気が付いた。ハエは手で払い除けても、しつこくまとわりついてくる。時速30km近いスピードで走っているのだけれど、そんなことはハエにとってはどうでも良いことなのであろう。僕達のスピードは所詮“ハエにとまられるスピード”でしかないらしい。僕の周りにこれだけのハエが飛んでいるということは、タイテンくんの周囲にも同数程度のハエが飛んでいると考えるのは当然のことである。

ちらと彼の方を見ると、

「チッ!」

やはり僕と同様に顔の周りのハエを払い除けている。彼の後方に回り込んでみると、彼の背中には7~8匹のハエがとまっていた。そして考える。

(彼に教えてあげたいが教えたところでどうにもならないだろうし、万一、彼が払い除けたハエが僕の方に飛んできたらむしろ困る。ここは黙っておくのが一番好都合だろう……。

いや、しかし待てよ。当然彼同様に、僕の背中にもハエがたくさんとまっていると考えるべきであろう。そして払い除けた場合、それらのハエが顔の方に回り込んで来ては最も都合が悪い……。

と、いうことはである。僕も彼も多量のハエを背中につけたまま走るしか術がないということではなかろうか……。)

そんな不毛なことを考えながら走るのだった。自転車乗りが走行中に考えていることなんて、所詮はこの程度だ。Richmond(リッチモンド)の町の手前まで来たとき、彼の背中には17匹のハエがとまっていた。

リッチモンドを出発した日も、先日同様に雲一つ無い青空の下、真っ直ぐに伸びる道を西に向かってひたすら走っていた。全く休憩所が無く、しかも大きな木すらなく、日陰というものが存在しない。昼近くになると日差しが強くなり、かなり苦しくなってくる。

そんな中で、またハエだ。

気が付けばハエはどんどん多くなっており、顔の周りだけで常に5~6匹は飛び回っている。タイテンくんの後方に回り込んでみると、驚くべき事に30匹のハエが背中にとまっている。

「信じられない!!」

僕達は“ハエ地獄”に突入してしまったのだ。

昼過ぎ頃からはお腹も減ってくるが、日陰が無いので昼食をとる気にもならない。疲れはピークに達してしまい、顔にとまったハエを払うことすらしなくなってしまう。タイテンくんはしきりに顔の回りのハエを手で払っている……、と、いきなり彼が猛スピードで走り出した。

「どうした!!?」

信じられないスピードだ。ギヤをトップに入れて追いかけるが、みるみる引き離されていく。しかも、いつまでもスピードが落ちる気配が無い。

(暑さと、空腹と、乾きで気がおかしくなってしまったのか?とにかく止めよう。)

必死になって走り、どうにか追いついて彼に問うてみた。

「どうした?大丈夫か!!」

肩で息をしながら、彼はこう答えた。

「ハエにキレました。」

(あっ、そう……。)

人騒がせな男だ。そして彼はこう続けた。

「全力で走っている間は、ハエのいない世界に戻りますよ。」

と。どうやらハエは時速30kmをある程度越えると自転車に追いつけないらしい。一つ“ハエ地獄”から抜け出す方法を見付けたが、そのスピードを維持することはどう考えても無理だろう。この日は昼食を食べることすらできなかった。

その翌日、タイミング良く休憩所を見付けた我々は、ものすごい数のハエが集まって来る中で昼食を食べた。パンもバナナも缶詰も、

「トッピングはハエか?チョコチップなのか?」

と、言いたくなるくらいハエにたかられながらの昼食であった。

これは“ハエ地獄”の初期の話である。この後、もっともっともっとハエの多い所はいくらでもあった。いつからか慣れてしまい、どうでもよくなってしまった。酷いときには、まばたきをしただけで、瞼(まぶた)で3匹のハエを潰せるような場所すらあったのだ。

タイテンくんとの思い出

タイテンくんとの珍道中は、その後も続く。まずは、オーストラリアを南北に貫くスチュワート・ハイウェイを目指し、相変わらず西へ向かって走り続けていた。

ある日、朝からの追い風に乗り快調に進み、小さなCamooweal(カムウィール)という町に立ち寄った。ここから次の町(?)まで約260km。地図によると、その間3つのキャンプ場がある。昼食を食べた後、僕達はそのうち1つ目のキャンプ場を目指す事に決めて、再出発した。

町を出ると追い風は向かい風に変わっていた。陽射しもどんどん強くなってきて、いつも以上に水を飲んでいた。この日は160km以上走行して、夕方6時にキャンプ場に到着。そして、2人で唖然とする。

「お店が無いやん!!!」

ここまで全てのキャンプ場で水と食料は売っていたのだが、どうやらここは違うらしい。夕食は最後のラーメンを2人で分け合って食べた。キャンプ場のまずくて濁った水を沸騰させて飲みながら、

「明日、100km先のキャンプ場に暑くなる前に辿り着けば大丈夫でしょ。」

などと余裕を持って話していた。

翌日は追い風に助けられて、2時過ぎにWunnara Storeに到着。そして……

「マジか?どこがStore(お店)だよ!!!」

お店が無いだけではなく、そこにはキャンプ場もガソリンスタンドも無く、ただの廃屋が1軒あるだけだった。立ち寄った人達がトイレを利用したりするのかどうか分からないが、廃屋のトイレの異臭が酷いことになっている。93km先のRoadhouse(ロードハウス)を目指して再出発するのは時間的にも体力的にも考えられることではないと判断して、廃屋に1泊する事に決めた。

昨日の濁った水を3Lずつ運んできたので、夕食にパスタを作った。パスタも紅茶も正直言って“不味い水の味”がするが背に腹は変えられない。それしか術がないのだから。

日が沈む前に袋に入った味噌汁を見付けた。旅に出る前日、姉がくれた大量の味噌汁が1つだけ忘れられて残っていたのだった。インスタントの味噌汁は味が濃いためか、“不味い水”の泥臭さを消してくれていた。

「あー、美味い!」

疲れた体に味噌汁の塩味が染み渡り、なんと表現すれば良いのだろうか、ちょっと言葉が見つからない。熱い味噌汁が食道を通って胃袋に落ち、それが全身に広がって行くような感覚、幸福感を覚えた。

(生き返る。)(ほっとする。)

って言うのに近いかなぁ。

(この日の日記に、「味噌汁をタイテンくんと分けて飲んだ。」という記述が見当たらない。ひょっとして1人で飲んだのか?今となってはそのことが気がかりだ。)

廃屋での朝、残った飲料水を各々のペットボトルに800mlずつ分け、残りの水でお湯を沸かしコーヒーを飲んだ。インスタントコーヒーが2つ残っていたのだ。それから、小さなパスタの缶詰1つを2人で分けた。最後の食パン1枚も半分にして2人で分けた。最後に、小さなチョコレートを2人で分けて食べて出発した。

早朝から久々となる完全な追い風で、時速30kmを越えた。

「別世界だ!!」

ペダルの軽さも、視界も、そしてもちろんスピードも、普段とは比較にならない“別世界”が朝から続き、あっという間に93km先の目的地に到着できた。

96時間ぶりに浴びるシャワーは最高の気持ちよさ!3度目のシャンプーで頭に泡が立ったときの感動!コーラのガブ飲み!自転車旅の醍醐味を味わった数日間だった。

これはまだ、「なるべくキャンプ場を利用しよう。」と言う気持ちが残っていた頃の話。オーストラリアが長くなり、お金も減ってきた頃にはキャンプ場を利用する気持ちは全く無くなってしまい、野宿ばかりになってしまった。旅の途中からは、キャンプ場の10~20km手前で野宿。翌朝、キャンプ場で水分と食料を補給して走り始めるのがベストという考えになっていた。

Devils Marbles(デビルズ・マーブルズ)にてベジマイトを食す

タイテンくんと僕は、デビルズ・マーブルズを目指してスチュワート・ハイウェイを南下していた。8月に入りアウトバックの陽射しは日に日に強くなり、我々の体力を奪い取っていく。オーストラリアは南半球にあるので、日本と四季が逆になっていると言われている。だが、暑い!!毎日暑くて嫌になってくる!!

デビルズ・マーブルズに到着しても、陽射しがあまりにも強すぎて観光できる状態ではない!日が傾くまでの間、キャンプ場の日陰で昼寝をして体力を回復させることにするのだが、竜巻がキャンプ場を襲い踏んだり蹴ったりだ。

デビルズ・マーブルズには数メートルの巨大な岩がゴロゴロと密集しており、大きい物は数十メートルもある。なぜか丸い巨石がたくさんあって、なぜかこの一帯に集中している珍しい地形だ。信じられない高さに、丸い巨石が上手くバランスをとって乗っていたりもする不思議な場所で、一説によると宇宙人の仕業であると言われているとか、言われてないとか……。なんにせよ見応えのある場所であることは間違い無い。

確かに、これが風や水の浸食によって出来たと説明されても、

「うそつけ!」

と、言いたくなる気持ちは良く分かる。

巨石の上によじ登って記念撮影。丸い巨石が二つに割れている間に入り込み、あたかも「空手チョップで真っ二つにしましたよ。」的な写真を撮ったりして、大人2人でくそ暑い中キャッキャ言いながら観光をした。

一通り写真を撮って満足した2人は、日が暮れる前にキャンプ場へと戻る。そこで陽気なオージー(オーストラリア人)に話し掛けられて仲良くなり話し込む。60歳で結婚5回、隣に座っている5歳の子は孫ではなくて、自分の子供だと話す(イカレた)爺さんは

「ベジマイト食べたことあるか?」

と、問うてきた。その問いに対してタイテンくんは

「No.」

と答えてしまった。

(うわぁー、始まったよ、悪い流れだ……)

そう思った。

ベジマイトとは見た目が“うんこ”である。そして、匂いも“うんこ”である。“うんこ”を食べたことがないので、“うんこ”の味は分からないが、ベジマイトの味は“うんこ”である。よってベジマイトは“うんこ”であると僕は結論づける。

オーストラリアとニュージーランドで売られているこの奇妙な食べ物(?)を、オージーと(オーストラリア人)とキィウィー(ニュージーランド人)は外国人、とりわけ日本人に勧めたがる悪い癖があるように思う。ヨーロッパやカナダの安宿で、お互いがオージーやキィウィーだと分かった時に、バックパックからベジマイトの瓶を取り出し“カチン”と会わせるのを何度か目撃したことがある。彼らにとって、この奇妙な食べ物(?)を食すことはアイデンティティーのようなものなのであろう。日本人が納豆とかを外国人に勧めるのに近いと思うのだが、納豆は美味しいから良いのだ。

スプーンに乗せられたベジマイトがタイテンくんに渡され、それを食べて不味そうな顔をこちらに見せてくる彼、

(自業自得だよ、タイテンくん、君が悪いのだ。僕の責任ではないよ……)

そう思っていると、新たにスプーンに乗せられたアレが僕の前に差し出された。

(何でそうなるの? タイテンくん。 悪い流れだよ……)

勧められた物は何でもありがたく食すことに決めている。それが旅人の礼儀であろうと勝手に思っている。僕は人生で食べることができなかった物が2つだけある。コレと、もう1つは“ツォンパ”だ。

まだ自転車旅を始める前、香港からポルトガルまで旅をしていた。チベットのラサからネパールに抜けたかったのだが、その当時は、ランドクルーザーを旅行者が集まってチャーターし、ネパールの国境へ行くのが一般的だった。お金の無い僕は、バスとヒッチハイクでどうにかならないかと考えた。チベットは外国人非解放地区が多いため、普通に旅行はできない。ラサで許可証を発行して貰えば、通り抜けるくらいは許されることになっている。その時、お金を払い許可証を申請している日本人は僕を含めて4人。4人が許可証を受け取りに行った時、予想外のことがおきた。

”許可証は4人で1枚しかもらえなかったのだ。”

4人がバスとヒッチハイクでネパールに抜けるのが目的であれば、何の問題もなかった……。

だが、2人はエベレストベースキャンプへの登山が目的だった。4人で一緒に行動する必要に迫られた我々は、エベレストベースキャンプへの登山を行い、それからネパールを目指すことになる。しかも、12月だ。殆ど登山をしたことがない、そもそも装備も何も持っていない僕は古着屋で軍のコートを安く購入し防寒着として登り始める。

麓(ふもと)の民家に登山に不必要な荷物を全て預けてから登山を開始したのだが、コートがめちゃめちゃ重かったのだ。ただでさえ人一倍体力が無い上に、鉛のように重いコート。僕は全く3人に付いて歩くことが出来ずに大迷惑をかけてしまった。数日後には頭が痛くなり、食事も喉を通らず、体が思うように動かなくなる。3人に僕を置いて先に行ってもらうことになった。

今思えば、絶対に高山病だったような気がする。それでもランドクルーザーでベースキャンプに行く途中の旅行者の車に乗せてもらうなどのインチキをして、どうにかこうにか目的地まで辿り着いた。

ベースキャンプにはチベット仏教のお寺があり、お坊さんが修行を行っていた。夏になるとお寺の前がテントで埋め尽くされると聞いたが、12月のベースキャンプに滞在するのは我々だけであった。

下りはなぜか足が前に進む。皆には追いつけないがどうにか生きて麓(ふもとと言っても富士山より高い。)の民家に辿り着き、そこで、そう“ツォンパ”だ。

荷物を預かって下さったお礼に、お金を少しだけお渡しした。ありがたいことに、そのお礼として“ツォンパ”をご馳走して下さったのだった。物の少ないチベットで、通りすがりの外国人である我々に、貴重な食事を分けて下さったのだ。

“ツォンパ”と言っても色々な種類があるが、ここではバターを入れたお茶に大麦を入れて指でこねて団子にして食べる、チベットのお茶であり、かつ食事である。

(お茶に指を入れる?)

ラサを出て2週間は風呂に入ってないのは当然だが、トイレの後も手を洗った記憶が無い。自分の手を見ると真っ黒である。指をお茶に入れると指の汚れが、「ブワッ。」と浮いてくる。頂いた物は全て食べることに決めているので、口にこねた大麦を運ぶ。

「うっ!」

胃が受け付けなかった。席を離れて外に出て吐き出してしまった。大変失礼なことをしてしまった。猛反省している。こういった場合、必ず食べるのがマナーだと分かっているのに……。きっと体調が悪かったからだ。他の物でも同じだったのだろうと思う。今なら普通に食すことができるに違いない。

と、いうことは実質、僕が食べられないのは目の前のスプーンに乗っているコレ(ベジマイト)だけということになる。

(味は食べなくても知っているのに……)

ニュージーランドをヒッチハイクで回っている時に、何度か同じようなシチュエーションで食べさせられたことがあるのだ。しかし、今なら食べられるかもしれない。

(コレを食べることが出来れば、食べられないものは何もない。無敵になれるのだ。)

意を決して、ゆっくりとスプーンを口に運ぶ。

「……、 うえぇ!うんこじゃん。」

歩き人ふみさん

朝6時に起きて出発の準備。風が弱く暑くなる前に距離を稼ぐいつもの作戦。が、しかし、朝から強風のため全くスピードが出ない。昼食を済ませた僕達は、パンと水の補給のため、Aileron Roadhouse(アイレロン・ロードハウス)に寄ることにする。ロードハウスの前で1人の日本人男性が話し掛けてきた。

「歩いて旅をしている者なのですけど……。」

(きたー!!)

これが僕とふみさんの出会いだった。

旅をしていると、あり得ないような確率の出会いが、まるで必然のようにおこる……。

昔、ベトナムで会った日本人男性に、カンボジアのアンコールワットで再会した。その後、タイのバンコクでも会った。ここまでなら、たいしたことはないだろう。同じ方向に向かって旅をしていたのだから。その後、僕はタイの島でダイビング三昧の日々を過ごし、1ヶ月後にマレーシアでバスに乗っていた。そのバスから降りると彼がいた。シンガポールから帰国するという彼を見送りながら、もう会うことはないだろうと思っていた。だがしかし、1年後にシリアのダマスカスで再会し、一緒にレバノンを観光することにした。

「どうせ、日本に帰国しても会うでしょ。」

「間違いないね。」

などと話していたけれど、お互いが旅を終えてからは一度も顔を合わせていない。出会いの魔法は旅の間だけ効果があるが、帰国すると魔法は解けるのだ。

嘘みたいな本当の話で、僕と彼は実に7カ国で一緒にいたことになる。日本で同じ町に住んでいたとしても、こんなに同じ人に会いはしないだろう。だが旅をしていると、こういった出会いがまるで必然であるかのように度々おこる。今回も必然のように感じた。こんな時は、決まって

(あぁ、ここにいたのね。待っていたよ。)

と、初対面なのだけれど知り合いのような感覚。そして必然的に出会ったという感覚がしっかりとある。

今回は、たまたま水とパンを買うためだけに立ち寄った店の前で、たまたま昼間からビールを買うためにキャンプ場から店に歩いてきたふみさんに出会った。奇跡に近い確率なのであろうが、これは必然だ。僕は何度も経験してきたからよく分かる。

我々もキャンプ場にチェックインし、ふみさんと飲むことにする。ビールを買うためにお店に行くと、オーナーがワインをボトルで一本プレゼントしてくれた。ふみさんのすごいところだ。そういう不思議な魅力を持っている。キャンプ場でワインをもらうなんて聞いたことがない。彼は人に親切にしてもらった時に、ごく自然に振る舞うことが出来るように思う。僕とは大きく違うところだ。

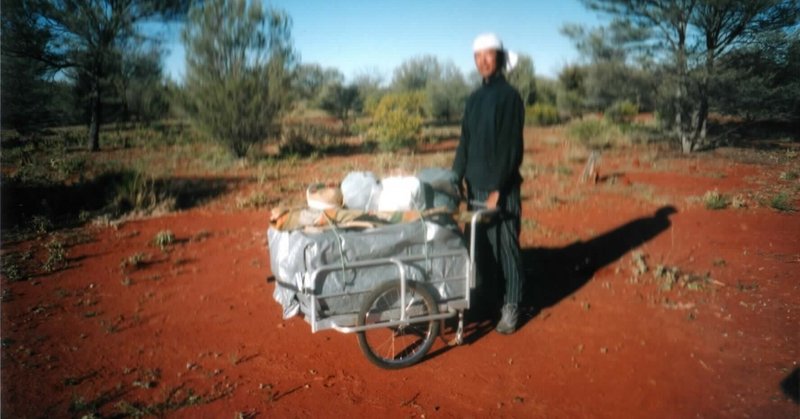

ふみさんは、元々は登山をやっていたらしく、ヨーロッパはバックパックを背負って歩いている。色々あって南米は馬を引いて歩くのだが、「馬に乗って」ではなくて「馬を引いて」というのはこだわりがあって面白い。ニュージーランド縦断では、ゴルフのクラブを乗せて運ぶカートを引いて歩いている。今は大きなリヤカーを押してオーストラリアを縦断している最中だ。

彼についてもっと知りたい人は

歩き人ふみの徒歩世界旅行 ヨーロッパ・南米編(文芸社)

歩き人ふみの徒歩世界旅行 オセアニア編(文芸社)

に詳しく記されている。

彼は僕が人生で最も尊敬する3人の内の1人で、彼の著書「歩き人ふみの徒歩世界旅行」にちなんで(パクって?)、「チャリダーアキの自転車世界旅行」というタイトルで文章を書かせていただいている。

歩き人アキ

ふみさんと出会った翌朝は、いつものように晴天で、いつものように暑かった。僕とタイテンくんは彼の後ろに付いて1日歩いてみることにした。大きなリヤカーを押す男の後ろを、甚平を着た2人が自転車を押しながら付いていく光景は異様であったであろう。

ふみさんの荷物の多さ、特に食料と水に驚かされる。休憩時間に小便を終えたふみさんが水で手を洗う……

「えー!!手を洗うの?」

僕とタイテンくんが大きな声を出した。我々の感覚では考えられない行為だったからだ。自転車で運べる水の量なんてたかが知れている。水は貴重だ。

野宿する時、パスタを茹でたゆで汁を取っておいて、食後の洗い物に使用する。そこで残ったゆで汁を歯磨き後のうがいに使用し、それでも残ったら手を洗うことがあるかも知れない。自分が運んでいるきれいな水で手を洗った記憶は一度もなかったのだ。

毎日20km程度(長距離歩く日もある)歩くと言う彼のリヤカーには、かなりの量の水が積み込まれていて、コックの付いた水の袋があり、いつでも手を洗えるようになっていた。

そもそも20km程度というのが驚きである。荷物を大量に積んでいるとは言え、自転車は1日で100km~130km程度進むことが出来る。時間の感覚に大きな“違い”があるように感じる。これが徒歩旅行者ということなのであろう。

ふみさんは博識で、しかも話し上手で色々なことに詳しかった。アボリジニの文化のこと、オーストラリアの自然のこと、虫のこと。ここ最近の暑さで、脳みそが溶けて鼻から流れ出たに違いない僕にとってはどれも初めて聞くことばかりで、興味深く聞かせていただいた。さらに休憩中には蟻(あり)にすら注意を向けて観察し、色々と教えてくれるのだった。

昼間までに20km歩いた我々は、脇道に逸れて身を隠せる場所にテントを張った。

「夜になったら火を焚こう。」

と言ったふみさんは焚き火用に、カラカラに乾いた巨木を引っ張ってきて僕達を驚かせた。スケールの大きな男だ。

日が暮れると3人のテントの真ん中でキャンプファイヤーのような焚き火を始めた我々は、昨日の残りのワインを飲みつつ夜遅くまで多くを語り合った。ふみさんは南半球の星座について詳しく教えてくれたのだが、とても覚えきれない。ただ、夜空に輝く星は間違いなく人生で1番の美しさだった。

「アウトバックから見上げる星は、こんなにも明るく輝くものなのか。いつか勉強してみよう。」

と、このとき思った。

ふみさんは遅くまで手作りのディジュリドゥを吹いていたが、最後は焚き火の横に寝袋をひいて眠ったそうだ。

僕はたまに、

「勇気あるね。」

などと言われたりする。そんな僕は常々思うことがある。

「本当の勇気とは、どういうことなのだろう?」

と。

一見して強そうだったり、普段から威張り散らしているのと、本当の勇気は違う。ぱっと見ておとなしそうであり、実際話をしてみると非常に物腰の柔らかいふみさんが、ごく自然に1人で歩いて旅をしているというのがそれを証明している。

僕は2年間のブランクの後、仕事を辞めて再び旅を始めることにした。旅に出るにあたり色々考えもした。結果、旅に出た訳だが、旅に出たがために色々と失った物もあると考えている。それらを失ってでも、僕の人生の中で今出た方が良いのだという結論を出すのには随分と時間が必要だった。そしてこの決断こそが、僕のたいして起伏の無いありきたりの人生の中での最高にして数少ない本当の勇気を必要とした瞬間であったように思う。僕の勇気が正しかったのか、間違えていたかの話は別として、僕が言いたいのはこういうことだ。

“勇気の無い者は平凡な日常を送り

勇気のある者は非凡な日常を経験する“

僕の考える勇気とは、何かしら新しいことに挑戦するときの決断力に近いかも知れない。

ふみさんの場合はどうだろう?どれだけの勇気を持って、どれだけの決断を繰り返せば、これ程非凡な人間になるのだろうか?素直に

「かっこいい。」

と、思う。

またいつの日か再会したいものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?