森の達人に出会った ~故C.W.ニコルさんが「森の達人」と認めた松木信義さんは、 自然と遊び、森と語らう、知恵の塊のような人だった。

1986年、C・W・ニコルさんは長野県黒姫で放置されていた森を手に入れ「アファンの森」と名付けて再生を試みます。このとき力を貸したのが松木信義さんでした。ニコルさんとの出会いから森づくりまで、松木さんに当時のことをうかがいました。(エース2022年新春号特集「ある日、森のなか」より)

アファンの森があるこの辺は、戦後の食糧がないときに国有林を開放して、開墾した場所だよ。だけど、陽気が悪くて作物ができない。唯一できたのはソバ。その次はアワ。開墾前に立ち木は炭や薪にして全部処分しちゃって、草っぱらみたいになっちゃった。

その頃、森をつくるなんて人は一人もいないよ。放置してれば全部森になっちゃう。放置しないで、スギやヒノキ、カラマツを植えれば、その森になるけども。この辺だって標高差によって植える木を変えないといけない。うちの方(黒姫高原)はヒノキが育たないこともないんだけど、ヤショウマ(まっすぐに育たずに変形する症状)になって丸くならない。そういう木は材木にならねぇんだよ。

友達と山を無断で開墾⁉

戦争が小学校1年生の時始まって、4年生の時に負けちゃった。戦後は鉛筆1本だってねぇ。教科書なんて全然ねぇ。教師だって大したことねぇ、何もかも大したことねぇ。学校行ったって全部半日で帰ったよ。だって弁当を持ってかねぇんだから。恐るべき時代だよ。

でも、俺なんか全然困らなかった。山へ行って遊んでれば、どうにでもなるんだもん。友達と人んちの山を無断で開墾してなぁ。何作ったと思う? カボチャを作ったんだ。それを焼き芋みたいに、火を焚たいて木の葉をかぶせてそのまんま焼く。そうすると、ほっくりしてうまいんだ。じゃあ、火はどうしたと思う? 俺は針金を使うの。棒の下に針金を通して足で踏んでこすれば、すぐいぶるからそれですぐ点いちゃう。今でも簡単に起こせるよ。

ニコルさんとの出会い

あるとき、ニック(ニコルさん)がやぶ刈りしてくれる人を探してるっていうんで、俺のところに話がきた。俺だって勤めてるんだから(当時は建築業)、すぐできねぇし。そしたら雨降った日にやってくれればいいってんで、引き受けた。だけど、その時はずっと天気が良くてな。雨が降らないから現場も休みにならなかった。

ニックに 「いくら忙しくたって少しはやってもらわなきゃ」 って言われて、それで親方に休みもらって3~4日で終わらせた。そしたらニックがたまげてね。きっと1カ月もかかると思ってたんだろう。 「大した仕事ぶりですね!」 って第一声がそれだ。

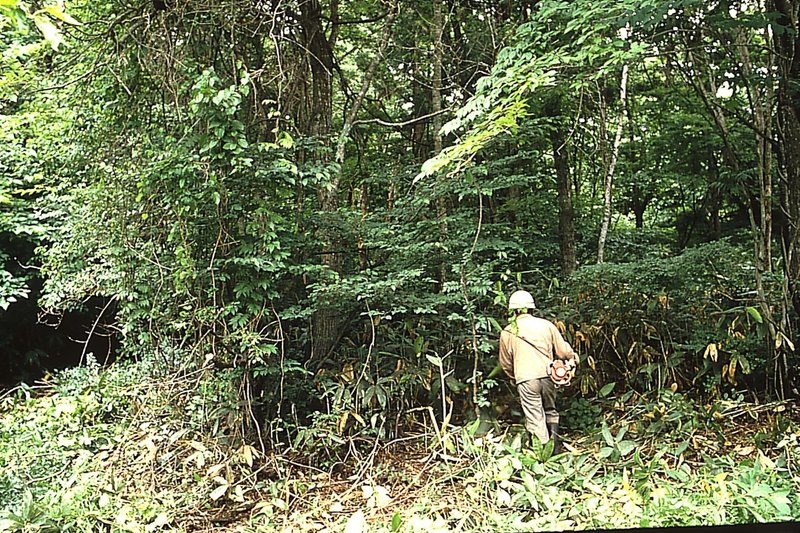

整備前のアファンの森。1988年

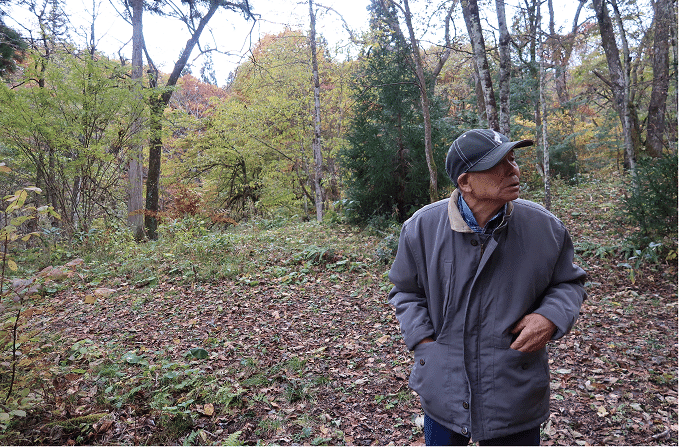

現在のアファンの森

やぶ刈りだって、慣れていると慣れていないじゃ、全然違うんだよね。しかも、ここの場合は、主要な木、重要な木とか、残さなくちゃいけないのがあるんだよ。そんなの構わないって何でもかんでも切ったら、もっと早いさ。だけど俺は主要な木は、小さい木でもきっちり残す。それは、見れば分かるよ。生えてる木で知らない木なんてないんだからさ。葉っぱ見ようが何しようが、ちらっと見れば何の木って、全部分かる。葉があれば分かるけど葉がないと分からないって、そんなのん気なこと言ってられないよ。

木だってみんな一緒じゃなくて、大まかに言って、低木、中木、高木の3つに分かれる。それが全部あったらいいけど、ねぇから植えるしかないんだ。できれば、多種多様な木があるのが健康な山。役に立たないから切るっていっても、人間には役に立たないけども、昆虫や動物がその木を利用してる。そういうことを頭に入れてないと駄目だよ。

俺の一番理想としてるのは、大小の木が混じってる山。だけど、そういう風になかなかならないんだ。山全体のことを考えて、この木はあった方がいいな、なくてもいいなというのを自分なりに判断してやってる。こういう木があったら面白ぇなっていうんだったら植えちゃうし、そのままだって構わねぇんだからやめておけっていうのもあるし。だからその人の根性一つで山なんてずいぶん変わっちゃう。ニックなんて丸っきり俺に任せっきりだったな(笑)。

フクロウも森の住人。森が再生され、昆虫、鳥、リス、イタチ、ツキノワグマなど多様な生き物が暮らすようになった。一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団は森と人の共生を目指し活動している

写真=一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?