甚句

「東~…」

「西~…」

「〇〇出身、〇〇部屋」

「本日結びの1番でございます。」

仕切りが時間いっぱいとなり、場内は割れんばかりの拍手。

これから刹那の闘いに身を投じる力士は、鬼のような形相に変わり相手を睨みつける。

行事の軍配は正面にかえり…

「待ったなし!」

「手をついて…」

一瞬の静寂。

場内は固唾をのむ。

向かい合う力士は頭からいくのか、まわしを手繰るのか、胸から当たるのか、かち上げるのか、張り差しでいくのか、それとも変化をするのか…。

呼吸が一致する。

その瞬間

「はっけよ~い!!」

両者頭からもろにぶつかる。

画面越しからでも分かるような生々しく、鈍い「ゴツッ」という音が響き渡る。

「たかった!

たかったたかった~!!」←行事さんの、「のこった」の声。自分にはどうしても「たかった」に聞こえてしまう(スンマセン)。

今真っ最中ですよね。

夏場所。

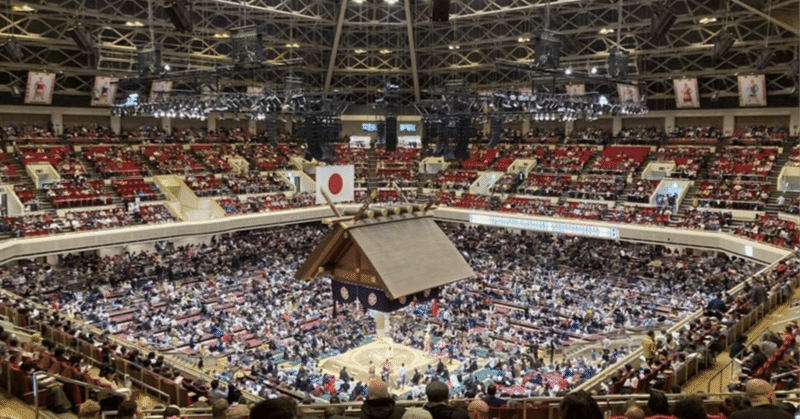

両国国技館。

ええ、日本が生み出した国技とも呼ばれる大相撲。

祖父が相撲好きと言うこともあり、幼い頃に祖父の隣で大相撲中継をよく見ていた。

時代は千代の富士に大乃国が横綱時代。

圧倒的な力で千代の富士が君臨していたあの時代。

その力にも衰えが見え始めた時に、新鋭貴花田(後の横綱貴乃花)に引導を渡された形で引退を決め、涙ぐみながらインタビューで

「体力の限界。記録も作れず引退することになりました。」

その会見はいまだに脳裏に焼き付いている。

あんなに強い千代の富士も引退するんだ。

率直にそんなことを考えたもんだ。

懐かしい。

旭道山の必殺KO張り手、舞の海の八双飛び、千代大海と武双山の血飛沫舞う壮絶な張り手合戦、鬼の形相貴乃花の劇的な優勝決定戦(当時の小泉首相の感動した!!っは流行ったな~。)、朝青龍と白鵬の意地の張り合い、日馬富士の二場所連続全勝優勝、稀勢の里の横綱昇進、照ノ富士の大怪我と病気からのカムバック、そして横綱昇進、尊富士の新入幕優勝…

うむ、色々とありましたね~。

今場所は横綱と貴景勝、朝乃山に先場所優勝した尊富士が休場してて優勝争いももつれそうな雰囲気が漂っている。

そういえば高安も休場したんだっけ。

一体誰が優勝するんだろう。

新鋭小結大ノ里が案外優勝をかっさらうかもしれない…

どうなんでしょうね。

この二週間の楽しみということで…。

まあ、そんなこんなで割と大相撲中継見るんですよ。

あの一瞬の迫力ある闘いは迫力ありますよね。

短い時間の中でいかに力士は自分の得意の型に持ち込み、相手を土俵から出すのか、はたまた地面に転ばすのか、そこに至るまでの攻防が見所の一つでもあるんですよね。

個人的に若元春の左を差してからの強さは、何だか力だけではない技の部分を感じれて一押しの型だと思っている。

往年の稀勢の里のおっつけとか…。

あまり素人なので踏み込んだ発言は止めといて。

ここからは相撲のことについてちょいとだけ。

相撲の起源は日本相撲協会のホームページからによると…

我が国の相撲の起源としては、古事記(712年)や日本書紀(720年)の中にある力くらべの神話や、宿禰(すくね)・蹶速(けはや)の天覧勝負の伝説があげられる。

相撲はその年の農作物の収穫を占う祭りの儀式として、毎年行われてきた。これが後に宮廷の行事となり300年続くことになる。

この歴史の古さと、起源としては神話レベルの由来から「国技」として取り扱われることになるんですね。

そして日本の歴史を考える上で、農作物との関係性も密接しているわけで、そこにも相撲は儀式としてとり扱われていたことが伺える。

さらに時代は先に進み江戸時代…

江戸時代に入ると浪人や力自慢の者の中から、相撲を職業とする人達が現れ、全国で勧進相撲が行われるようになり、江戸時代中期には定期的に相撲が興行されるようになった。

長く歴史を刻んできた相撲は、江戸時代にその基礎を確立し当時には歌舞伎と並んで一般庶民の娯楽として重きをなすようになってきた。

今日まで続く大相撲の姿が江戸時代に確立された形式が大きいわけなんですね。

土俵入りや、番付表、化粧まわし、髷、着物、相撲の取り組み、それは江戸時代と変わらぬ姿だそうだ。

相撲は日本の歴史と共に歩んできた、っとも言えるのかも。

ある意味大相撲を通じて日本の歴史の一端を感じれるものなのかもしれない。

江戸時代には歌舞伎と共に庶民の娯楽として愛された大相撲。

そういえば行事に取り組みの際の発声や、呼び出しの独特の声も何となく歌舞伎の発声と似ているような雰囲気ってありますよね。

全くの私見ですが。

やはり日本固有の節回しというか、発声の仕方ってあるんでしょうね。

日本語がリズムに乗りやすく、ポテンシャルを発揮しやすい発声法や言葉の並べ方など…。

余談だが、英語は強弱のアクセントで成り立っている言語で、対して日本語は普段の会話などでは英語のような強弱のアクセントはつかないそうだ。

自然と声が大きくなったり、小さくなるようなシチュエーションはあるがそれはまた別の話。

なので詩などで英語のようにアクセントでリズムを作れない日本語は「音の数」でリズムを構成するらしい。

俳句や短歌が「5・7・5」や「5・7・5・7・7」のパターンですね。

そして日本語のリズムは4音で1つのリズムになっているらしく、どうやらそれが心地の良いリズムになるそうだ。

音楽用語で「4拍子」ってやつですね。(詩のトリセツ 小林 真大著を参照)

なるほど、日本語は発音の強弱ではなく音の数でリズムを刻むわけだ。

甚句。

日本の伝統的な歌謡の一形式。

起源のようなものは所説あるそうだが、江戸時代に発生したものと言われている。

甚句の形式は歌詞が7、7、7、5で1コーラス構成しているのが特徴らしく5、7、7、7、5となる場合もあるそうだ。

全国各地の民謡にこの形式が多いそうです。(ウイキペディア参照)

この歌詞の形式が俳句や短歌の並びに似ていますよね。

詳しくは分からないが、日本語を聴いていて心地良いリズムってのはこの辺にありそうですね。

古くは和歌などにもあるんでしょうが…。

さて甚句が発生した江戸時代。

甚句は江戸末期から明治にかけて、流行歌として定着した。

角力甚句は、幕末から明治にかけて花柳界で流行した本調子甚句、二上がり甚句を相撲取りがお座敷で覚えて巡業ではやらせたもので、この角力甚句から、名古屋甚句、熊本甚句(おてもやん)、会津磐梯山、隠岐の島の相撲取り節、熊本のどっこいせ節(一名角力取り節)などが出ている。

映像などで巡業の際に土俵上で披露される相撲甚句。

「まくら唄」、「本唄」、「後唄」に大きくは分けられ、楽器の伴奏はなく、「ホイ」や「どすこい」という合いの手に合わせ力士が歌い上げるのが特徴。

歌詞は七五調だそうだ。

そして相撲甚句の一つである「当地興行」。

歌詞が興行に行った角力興行と迎え入れた町の関係性が垣間見れるような気がして、良い唄だと感じる。

古き良き日本の姿というか…

お世話になった町や町衆に感謝の念を表し、関わった全てのことの安寧を願い次の巡業場所に向かっていく。

再びご縁がありましたらまたよろしくお願いします。

一期一会を大切に唄い、自らの活躍を誓う。

何だか胸に沁みますよね。

歌い方も相まってスッと、歌が入ってくるというか…

やはり日本人に入りやすい感覚ってのが昔からの伝統であるんでしょうね。

大相撲を通じてそこに関わってきた日本の文化や、人々の関わり方、精神性を伺いしれるような気がする。

昨年のフジ・ロックで知った民謡クルセイダーズの「相撲甚句」を聴きながら、何となくそんなことを考えさせられる。

さあ、両国国技館の夏場所。

果たして誰が賜杯を戴くのか…。

「待ったなし!」

っである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?