ぬくもりの残る抽象 -[ブランクーシ 本質を象る]@アーティゾン美術館

コンスタンティン・ブランクーシの「創作活動の全体を美術館で紹介する、日本で初めての」展覧会@アーティゾン美術館。

コンスタンティン・ブランクーシ

ルーマニアのホビツァに生まれる。ブカレスト国立美術学校に学んだ後、1904年にパリに出て、ロダンのアトリエに助手として招き入れられるも、短期間で離れ、独自に創作に取り組み始める。同時期に発見されたアフリカ彫刻などの非西欧圏の芸術に通じる、野性的な造形を特徴とするとともに、素材への鋭い感性に裏打ちされた洗練されたフォルムを追求。同時代および後続世代の芸術家に多大な影響を及ぼしたことで知られる。

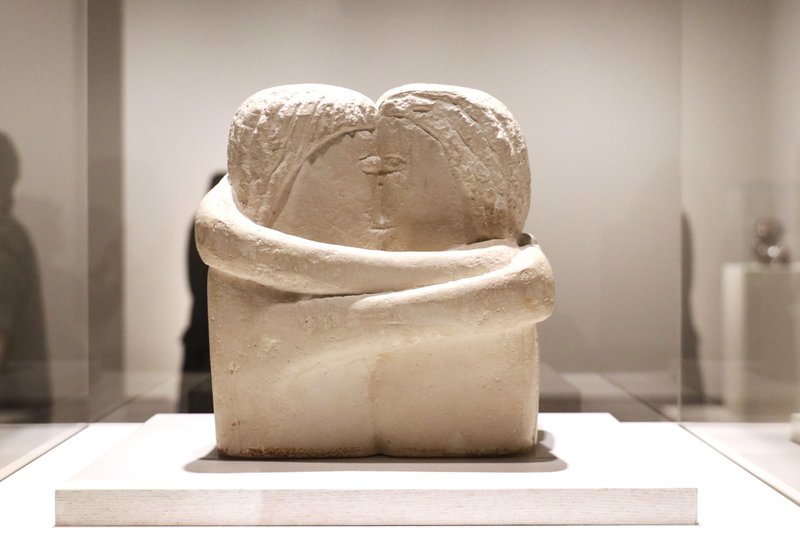

わたしのなかでブランクーシといえば、アーティゾン美術館に常設されている「接吻」。

年パスがあることもあって、すでに何度か訪れた。

形成期、すべらかな彫刻

展覧会は7つのキーワードで展開していく。まず、若き時代の作品。

光ミュージアム

アート・インスティテュート・オブ・シカゴ

「接吻」のあたたかさ

若い頃の作品から、鑑賞していて癒されるような、やさしい雰囲気を感じていた。それは、直彫りに制作手法が変わってからも続いているように思えた。

「接吻」の周囲を、ぐるりと回って、何度も鑑賞したのだけど、

石橋財団アーティゾン美術館

表情も、

相手の肩に、そっと置かれた手も、

ふんわりとやさしい。固い素材であることを忘れてしまうような、温もりがあるように感じられる。

フォルムの抽象化

1910年代から、ブランクーシの作品はさらに抽象化していく。

大阪中之島美術館

ここでも、作品がなんだか柔らかそうで、幸せそうだ。

モディリアーニ、デュシャン、ノグチ

展示の中には、パリ時代に親交のあったモディリアーニ、渡米したあとのキュレーターおよびエージェントとしてかかわったデュシャン、短い間だったが助手だったイサム・ノグチといった作家たちの作品もあった。

石橋財団アーティゾン美術館

タイプとステンシルで着色した飾り板、麻布、厚紙箱

石橋財団アーティゾン美術館

© Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2024 C4560

石橋財団アーティゾン美術館

© 2024 The Isamu Noguchi foundation and Garden Museum/ ARS, New York/ JASPAR, Tokyo C4560

石橋財団アーティゾン美術館

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2024 C4560

アトリエの再現

印象的だったのが、再現されたアトリエ空間。

東京都写真美術館

鳥というテーマ

なぜ鳥?と思ったのだけど、航空機産業という時代性があったということに気づいた。

ブランクーシ・エステート

豊田市美術館

横浜美術館

ウィキペディアには、ブランクーシの人柄も記されていた。

“create like god, command like king, work like slave”「神のように創造し、王のように指揮を執り、奴隷のように働け」を残している。

略年譜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?