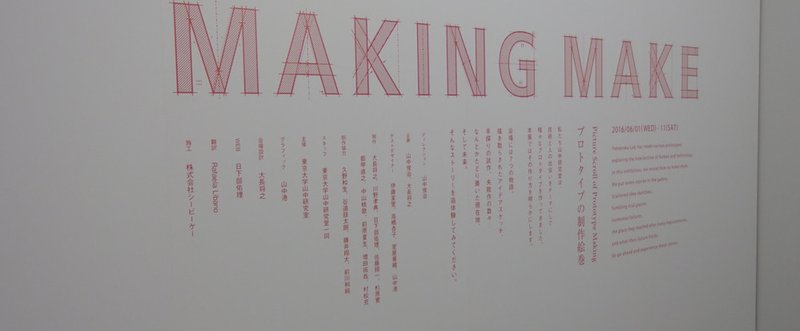

MAKING MAKEに行ってきた

帝国大学(現東大)を卒業し、戦時中ロケット特攻機『桜花』を設計。戦後は新幹線の開発に携わった技術者、三木忠直の有名な言葉がある。

「美しいものを作れ。そうすれば解決する」

デザインというものを、実用性より何かの主張に重きを置いた芸術の類義語と思っていた私の中で、山中先生の姿勢と並んでデザインの定義になっている。

東京大学でデザインを研究する山中研究室は、先端技術を形にするデザインを多く試みてきた。

……東京大学に戻って先生達の研究を見て回ったとき、ここは宝の山だと思った。たくさんの技術の夢が形になりたがっている。そこで私が始めたのは、研究レベルの実験機をデザインする事だった。実用化まで待たずに技術と人々を夢でつなぐ、それがプロトタイプである(山中俊治)

先端技術と社会の接点をデザインする、というと大袈裟かもしれないが、まるで最先端を遊ぶような山中研究室の頭の中が覗ける展覧会が始まっている。

会場に入ると、数本の長いテーブルが置かれている。山中研究室が携わってきたテーマが、一本に一つずつ乗っており、巻物のようにその過程を追体験できる趣向だ。

例えばAM(積層造形)技術。複雑な形状を組み立てや加工を気にせずに出力できるということは、どんな材質を生み出せるのか?厚みや接点を試行錯誤する中で、柔らかさや力の向きをデザインできることに気づき、それを形にしていく。

一見奇怪に見える形状にも理由があり、そして美しい。デザインという言葉の意味を再確認できる一例だろう。

会場には他にも、生き物のように動くシンプルな仕掛けのロボット(?)や細胞培養技術、思わず履いてみたくなる美しい義足なども展示されている。

先端技術を世に出す策として、山中教授らに形を与えられた白く美しいプロトタイプたち。

冒頭の大先輩の言葉を、山中先生はどう捉えられるだろう。いつか直接伺おうと目論んでいる。

***************************

お気に召しましたら投げ銭をお願いします。

以下本文はございません。

ここから先は

¥ 100

サポートお願いします。励みになります!