現実と幻想の境界——アピチャッポン・ウィーラセタクン『ブンミおじさんの森』(中西みみず)

こちらのnoteでは、メンバーによる展覧会や映画などのレビューを掲載していきます。第2回は中西みみずによる、映画『ブンミおじさんの森』のレビューです。本作は一見、現実世界を単調に記録しているように見えますが、実はたびたび超常現象が起こっていてその境界は曖昧です。各シーンに着目しながら、現実と幻想の境界に迫ります。

(編集部より)

現実と幻想の境界は曖昧だと思わされる映画がある。アピチャッポン・ウィーラセタクン『ブンミおじさんの森』もその一つであろう。

この映画では、東北タイ・イサーン地方を舞台に死を間近に控えたブンミが森の中で過ごす様子が静かに描かれる。初めてこの映画を見終えた時、ドキュメンタリー映画を見終えたような気持ちになった。物語の筋はシンプルで何か大きな展開があるわけではない。撮影方法も長回しが多くゆったりとした音楽が流れる。ブンミの元に義妹ジェンと甥トンが車でやってくるシーンが象徴的だろう。助手席に乗るブンミを後ろから映す。続いて運転座席の後ろに座るジェン、そして反対側の後部座席に乗るトン。窓からはタイの山々や草原が映り込む。運転手にショットが切り替わる。ここでは運転手の姿は映らず、運転手から見えるであろう景色が映る。道路をちょこまかと鳥が通り過ぎる。ここでは会話は行われず、車のエンジン音だけが響き続ける。

会話で物語が展開していくことも少なく、話される内容も何気ないものが多い。雇っている手伝いのラオス人について、自分が死んだ後の処遇について、香典の封筒は大きいのにお金は少ないことについて。タイ社会や風土を反映しているが私たちにも通じる日常を垣間見た気持ちになる。

このように現実の記録と感じられることは、この映画の制作経緯を考えるとそう遠くないのかもしれない。本作はセーンアルン寺の僧侶が記した書物『前世を思い出せる男』から着想を得ているようだ。その書物を巡りイサーン地方をフィールドワークして作られた「プリミティブ」という映像プロジェクトの一つがこの映画である。記録映画とまではいかないが、完全な創作でもない。文化人類学者の津村文彦は本作を「人々と精霊たちの複層的な日常を真剣に捉えた民族誌映画とも呼べるだろう」と述べている[1]。

とはいえ、日常を垣間見たという感覚は作品を見終えた後に沸き起こったものである。鑑賞中は現実と幻想の境界を行き来する、むしろどこでもない幻想的な世界にいる感覚が強い。代表的な二つのシーンがある。一つはブンミの元に妻の幽霊と猿の精霊となった息子が現れる場面である。

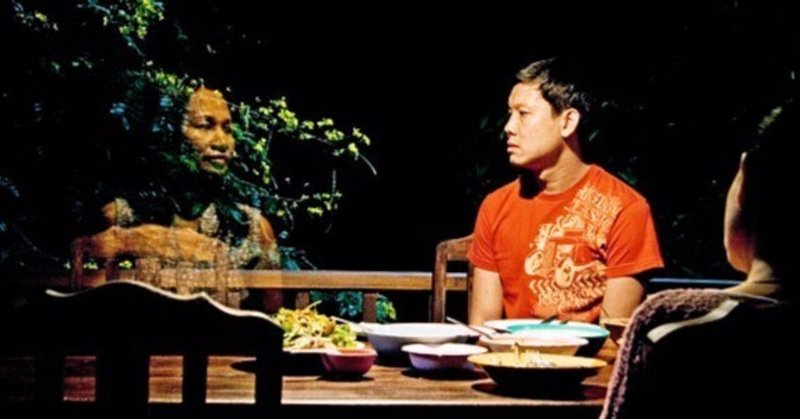

ブンミの元にジェンとトンがバンコクからやってきたその夜。森に囲まれた家の二階で三人は夕食をとる。ブンミは医者から食べられるものが制限されていると話す。そこに19年前に亡くなったはずの妻ファイが幽霊として現れる。ブンミたちは一瞬驚くがその状況をすぐ受け入れているのが印象的だ。死も近いブンミは妻に会えたことに喜ぶ。確かに超自然的な事が起ころうが、かつて愛した者が現れれば恐怖や驚きよりも喜びが勝るだろう。

幽霊の妻ファイが現れてしばらくした後、その食卓に失踪していた息子も帰ってくる。息子は猿の精霊となっている。息子はブンミの死が近いことを悟りやってきたのだと。ブンミたちは多少驚くが息子も受け入れられ、お互いの身の上話に花を咲かせる。幻想的な話である。またこの食卓には初めから椅子が5つあった。改めてみると二人の登場は予期されているようにも見え、何か作為的な物語にも感じ取れる。ただそこでの会話は日常での延長線上にあるようにも思える。久しぶりに正月に家族が集まったようだ。

もう一つのシーンは物語の最後の場面だ。ブンミは森で死を迎える。ジェン、トンなど残された親戚で葬式をあげる。その夜、ジェンはホテルに戻りベッドの上で、娘のルンと葬式の事務作業を進める。そこにトンがやって来て二人は驚く。本当は僧であるトンは葬式後、数日間は寺にいなければならない。トンはシャワーを浴びた後、普段着に着替える。三人はベットの上でしばらくTVを見る。その後、トンとジェンは食事をしに部屋を出ようとする。だがトンとジェンは「ベットの上で三人がTVを見ている」ところを目撃する。つまり、トンとジェンの二人は複製されたようだ。片方はTVを見続け、もう片方は外出する。そのような超常的な現象が起きても二人の驚きはさほど大きくない。そのまま、その現象について特に説明もなく物語は終わる。謎は謎のまま残されている。もちろん先のシーンについて様々な解釈をすることは可能であろう。だがここでは深入りしない。私が確認したかったのはこの映画の現実と幻想の曖昧さについてだ。幽霊や精霊を受け入れていること、時空間の矛盾も受け入れていること。物語の世界にはいくつかの段階で幻想的で現実的でないものが内包されている。

謎が残されているのは登場人物や世界の物理法則だけではない。そのような作品内部だけでなく、物語の描かれ方にもこの作品の特徴があるだろう。

先にジェンとトンがイサーン地方を訪れ物語がはじまると書いた。ただ映画自体の始まりとしてはもう一つ別のシーンが盛り込まれている。それは木に繋がれた牛が飼い主から逃げ出し、森の中に逃げていく場面だ。この牛や飼い主はこれ以降は登場することはない。どうやら牛はブンミの前世だという解釈もあるようだが実際のところは分からない[2]。共通しているのはその場所が森であるということだ。このような映像が挿入されることで、牛がいる森の世界、ブンミの森の世界という二つがあるのではないかと思わされる。私がいるこの世界とブンミの世界は単純に地続きであると思えなくなる。

挿入されるシーンは他にもある。湖に王女が訪れる場面だ。そこで起きる出来事は本筋の物語に関わらない。ここでも共通していることはその場所が森であることだ。牛がいる森の世界、ブンミの森の世界、王女がいる森の世界。映画の中で森を媒介として世界が複数提示されることによって、それらの世界は私たちの現実と簡単な対応関係を見いだせなくなる。

ブンミは森の中で死を迎える。妻ファイの案内の元、ジェンとトンとともに森の奥の洞窟に彼は入る。ブンミは死の間際に昨日みた夢について語る。その語りと共に流れる映像はこれまでとは異質なものだ。映像は静止画のスライドショーとなる。そこには軍服を着た若者、縄に繋がれた猿を思わせる着ぐるみが映される。これまで猿の精霊は赤目を光らせ、おどろおどろしく描かれていた。だがここでは安っぽくコミカルな着ぐるみである。そのような演出は映画の舞台裏を見せられたような、これまでの物語が全て虚構であったように思わせる。既にブンミは過去に共産兵を殺したと語っている。そのことを考慮すると、このシーンはタイ国軍によって共産主義者が虐殺されたイサーンの歴史の参照とも解釈できるようだ[3]。ブンミが洞窟で見た夢は物語内では夢でありひとつの虚構である。だが、映画を見る私たちにとってその夢はひどく「現実的」に感じられる。そこでは現実と虚構が逆転している。やがて映像は洞窟の中に戻る。何事もなかったように。ブンミはもう息を引き取ったのであろう。妻ファイはブンミの生命維持装置である透析を外す。透析の水がゆっくりと流れ続ける。

アピチャッポンは『ブンミおじさんの森』において様々な仕方で現実と幻想の境界を描いた。例えば幽霊や精霊といった超自然的なキャラクターや分裂した自分を目撃するという超常的な現象が起きることによって。そのような作品内の世界観だけにとどまらず、ブンミの世界と並列するような世界を挿入することによって。あるいはブンミの世界と対となる裏側の世界を示唆することによって。

[1] 津村文彦「イサーンの森からの帰還 『ブンミおじさんの森』と精霊の民族誌」『ユリイカ』(特集 アピチャッポン・ウィーラセタクン)、2022年2月26日、189頁。

[2] 同書、同頁。

[3] 銭清弘「スローシネマ、アピチャッポン、マジックリアリズム」、同書、372頁。

画像出典

ブンミおじさんの森公式サイト(ムヴィオラ)

作品情報

『ブンミおじさんの森』

アピチャートポン・ウィーラセータクン監督・脚本による2010年公開のタイ映画。

執筆者プロフィール

中西みみず

1991年岐阜県生まれ。ジャグリングや舞台芸術に関心がある。

ジャグリング雑誌『JUGGZINE』、『フニオチル』を刊行。

散文と批評『5.17.32.93.203.204』…

中西みみずによる小説

「菜食生活十年」

が収録されているZINEは、下記リンクからご購入いただけます。

その他中西みみずに関わるZINEも同サイトにございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?