物語を発現する力の限界実験

突然ですが、私は佐藤雅彦さんが大好きです。

好きになったきっかけは、中学生の頃の国語の教科書に、佐藤雅彦さんが書いた「プチ哲学」の内容が載っていたこと。かわいいイラストと思考の深さに夢中になって、何度も読み返しました。

それ以降、佐藤雅彦さんの書籍を見つけたら、なけなしのお小遣いを出して、必ず購入して読むようになりました。

そんな私は大学生となって、「考えの整頓」という書籍に出会います。

その書籍のp.46に「物語を発現する力」についてのエッセイが書かれているのですが、ちょっとその話を紹介させてください。

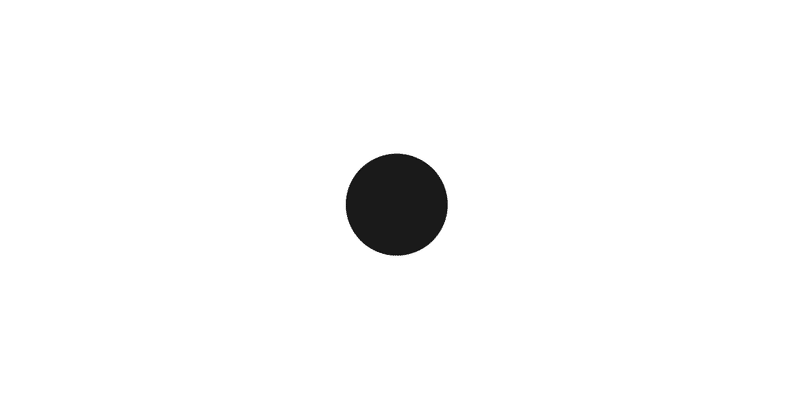

下の図を見てみてください。

あなたはこの図を見て、何を解釈しますか?

・サイズの違う黒い三角形が2つある…

・切り絵みたい…

・いや、突然なんやねん。

と、まぁ、色々思う方もいることかと思います。

この状態だと解釈するにしても、ただ図形があるだけでこれを見ただけでは何のことかさっぱりわかりませんよね。

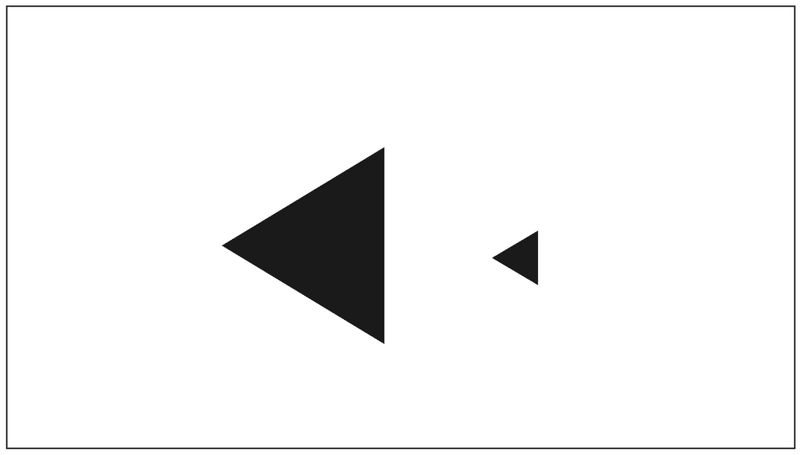

では、次にこちらの図を見てみてください。

「これは5コマ漫画のように見えるかと思います。そして、上から順に中身を見た時、どういう解釈が皆さんの中には生まれるでしょうか。」

「例えば、魚の親子のような二つのものが泳いでいて、子の方が先に進みたくないのか停まると、お母さんでしょうか、戻ってきて説得したらしく、今度は一緒に進んでいく……。詳細は個々人で異なるとしても、大きな流れとしてはこんな感じのストーリーを思い描きませんでしたか?」

大学生の19歳の私は、全く同じようなストーリを思い描いていたので、本当に不思議な気持ちでたまらなくなりました。

書籍にこう書かれています。

一枚一枚は訳のわからない図版なのに、並べて提示すると、それを解釈するのに「ある物語」を人間はどころに作り上げてしまう…(中略)

この「物語を立ちどころに生み出す能力」は、自分の目の前に現れた一見不可解な出来事郡に対して、納得できる筋道を与える『人間に用意された生きていくための力』ではないか

私たちが生きていく中で、目の前に意味不明なことが解決されずに溜まっていったら、行動範囲も思考範囲も狭くなってしまう。

この「物語の想像」という力は、断片的な情報群を一件落着させ、禍根を残さず新しい道に向かうことを可能にさせているのではないか。

この文章を読んだときの衝撃たるや。

人間が本来的に備わっている物語を想像する力ってなんて面白いんだろう!と思い、関連する物語発現の先行研究などを読んでみるなど、のめり込みました。(動画を使った研究や、写真を使った研究など色々あります)

それから何年かして、短期大学で、物語創作を行う講義を持つ機会があり、改めて「物語り発現力」を思い出して、遊んでみたくなりました。

それが、今回のタイトル「物語を発現する力の限界実験」です。

人が物語を見出せる幾何学図形の限界はどこにあるのか実験したくなり、社内のワークショップ実験部で試してみることにしました。

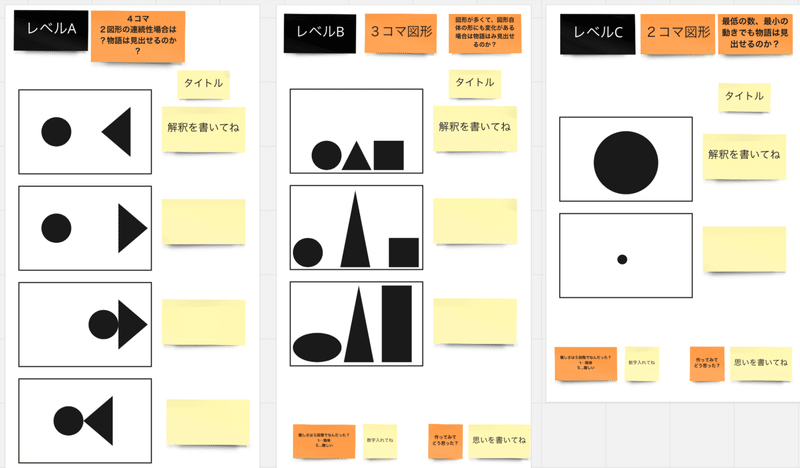

レベルA〜Cの幾何学模様のタイプを並べて、どこまでヒトは物語を発現することができるのかを実験します。また、それらの体験を経てヒトはなぜ「物語の発現力」が備わっているのか思いを巡らせました。

用意したタイプはこの3つ!

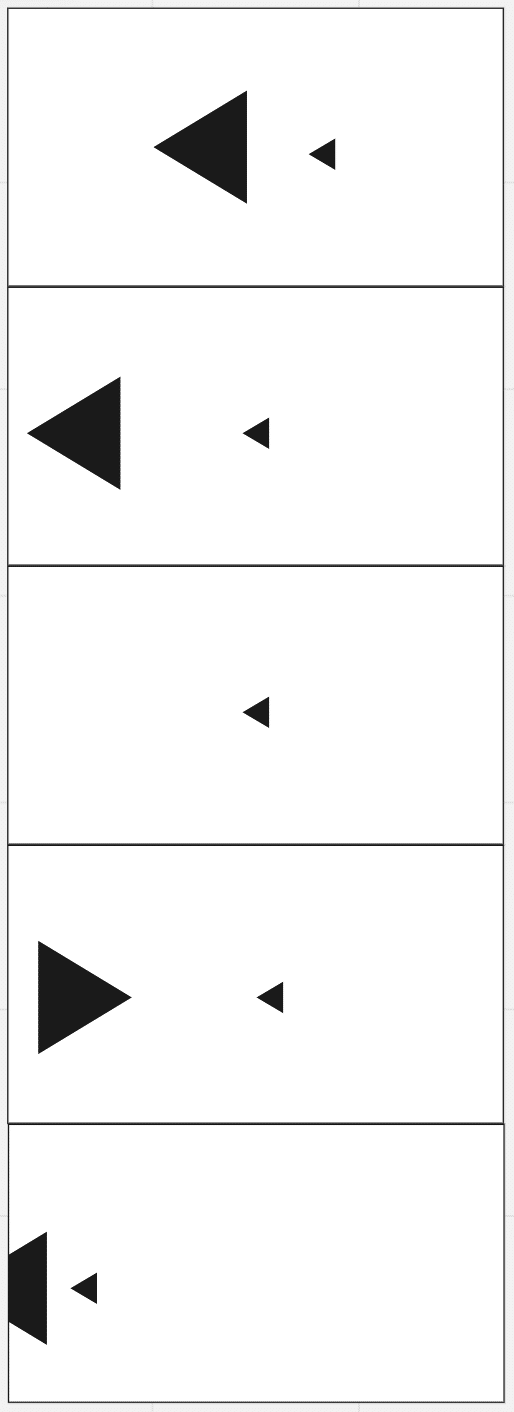

レベルA…●と▲の異なる配置の図形が並べられた場合、物語は見出せるのか?

(コマ数を佐藤さんの提示した図より1つ減らして4コマにしてみました)

レベルB…図形の数を増やし(3つ)、図形自体の形も変容する場合、物語を見出せるのか?

(コマ数もさらに3つに減らして、難易度を上げてみました)

レベルC…最低の数、最小の動きでも物語は見出せるのか?

(コマ数も最小の2つにして、形の変化にしてみました)

レベルごとに異なる難易度を設置してみました。

あなたはこれらの幾何学図形の連続性に物語を発現させることはできますか?

発現できたとしたらどのような物語ですか?

ぜひ、少し考えてみてから次に進んでみてください。

では、実際にどのような物語が生まれていったのか実験結果を紹介したいと思います。

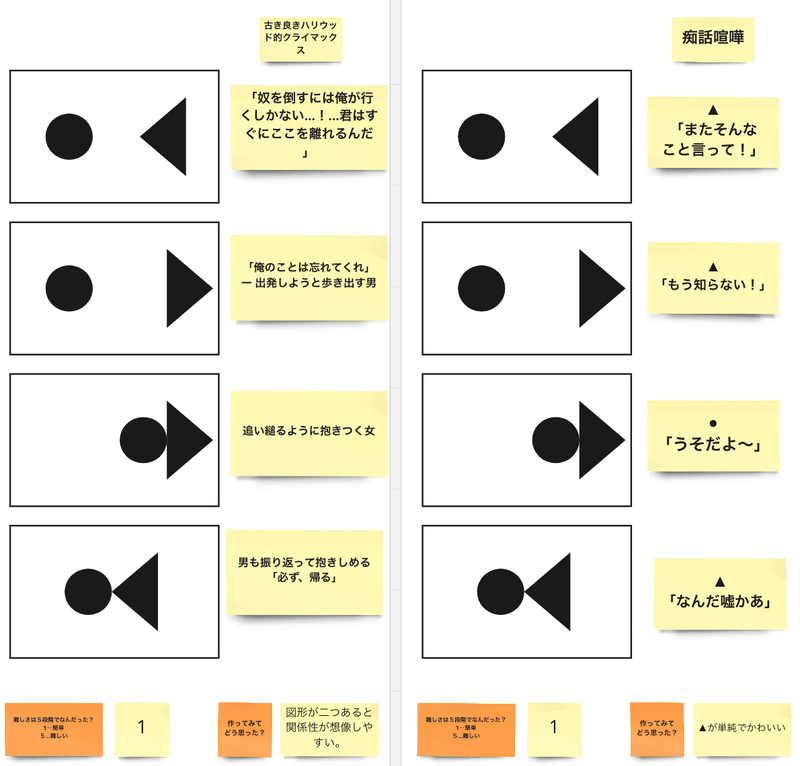

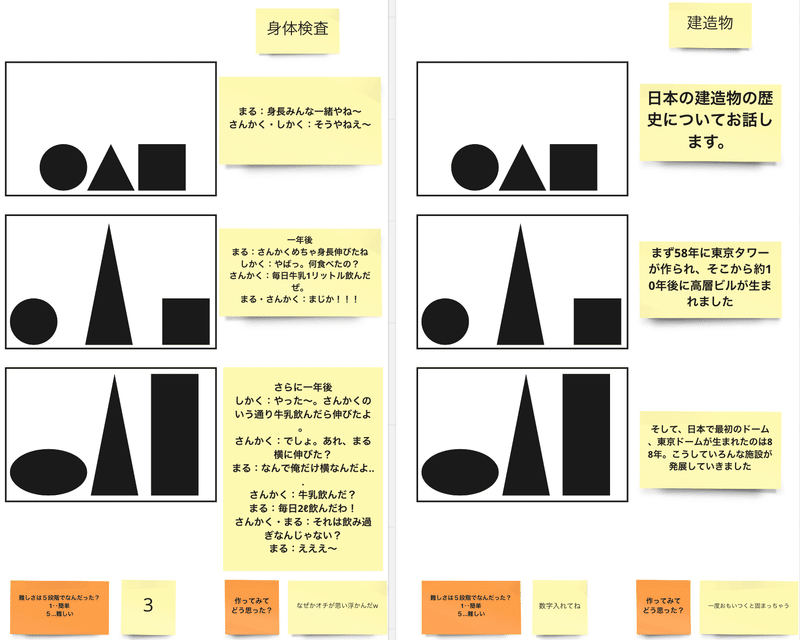

まずはレベルAです。

発現された物語をのぞいてみましょう〜!

レベルAは初めて挑戦する物語発現ワークでしたが、全体的に感じた難易度段階も「2.1」と低く、すぐ考えられていました。

(※難易度段階:「1…簡単〜5…難しい」の5段階で回答してもらい、9名の参加者の平均を取りました)

幾何学模様の連続性から、ハリウッドのクライマックス、痴話喧嘩、高校の同級生との10年ぶりの再会、ちょっかい、など多様なストーリが生まれました。

特に、最後の●と▲が近づくとき、それを、抱擁、暴力、確認などそれぞれで意味合いが変化しているのが面白いです。

愛や、怒り、懐かしさなどの感情が幾何学図形から感じられる物語が発現されています。

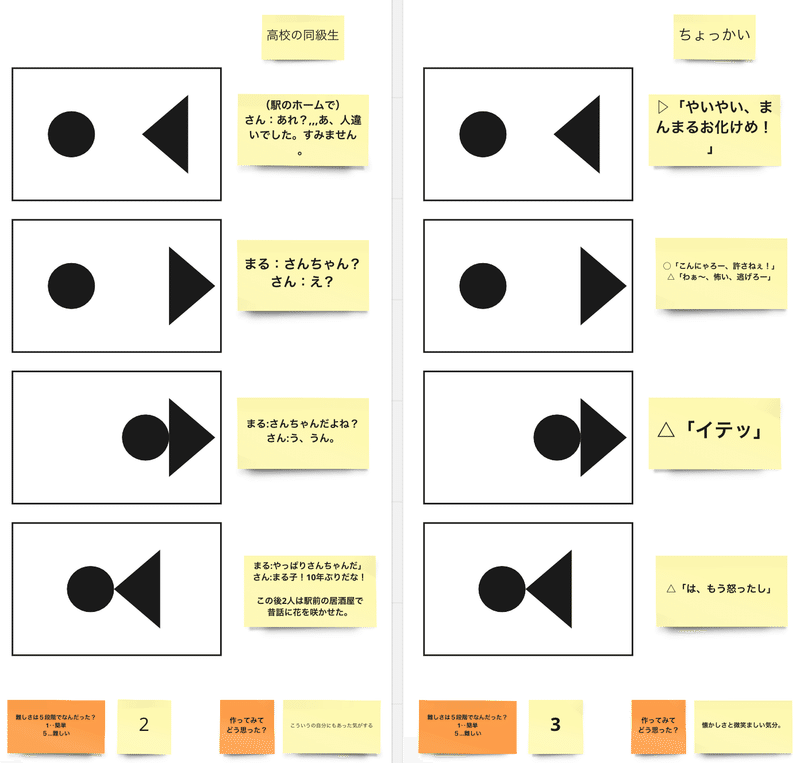

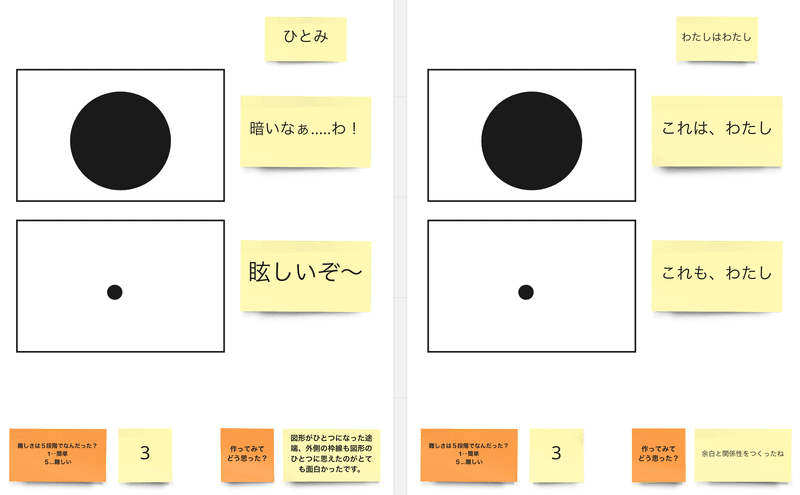

ではレベルBではどうでしょうか?

これはすこし難しいかなと思いながら設定していたのですが、みてみましょう。

レベルBでは幾何学図形の位置はほぼ一緒で、形の変容が特徴的です。「位置情報が変わらないと難しい…!」と感じる人もいて、感じた難易度も平均2.5と高まりました。

大きさの変容を、「成長」と捉える人が多かったのですが、その成長の内容は多種多様。

建物の歴史の変遷から、同窓会の成長、身体検査などテーマは様々です。

YouTuberのノリの良い挨拶を感じた人もいて、挨拶としてみると初めに形状が変化した▲がリーダーなのかな?と不思議な解釈すらも生まれます。

図形の配置自体に大きな動きがなくても、図形の形態の変化によって物語を見出せることがわかりました。

なんの意味のなかった幾何学模様の変化から、物語を重ねることで、クスッと笑ってしまうような可愛らしさまで感じることができます。

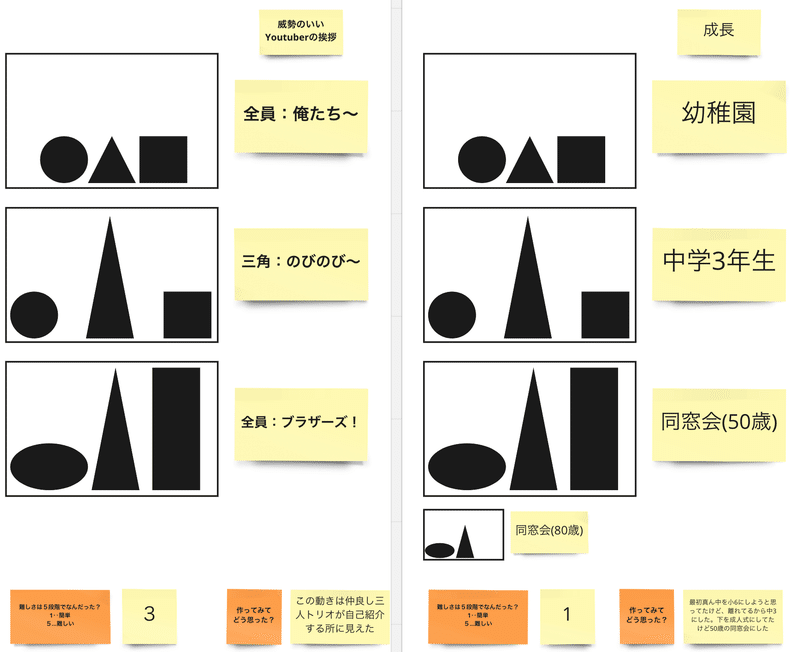

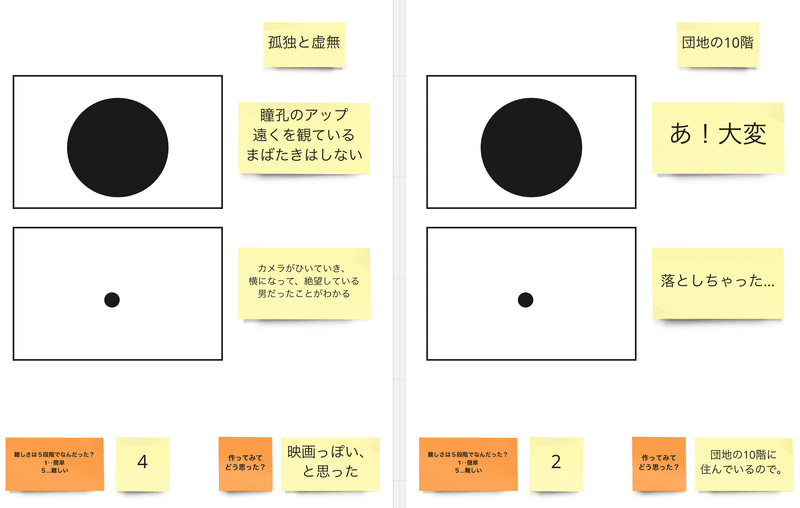

では最後、レベルCです!

1つの図形の最小の動きで、どこまでの物語が発現できるのでしょうか?

私もこれは結果がドキドキでした!

みてみましょう。

難易度平均は、2.6と若干上がりました。数値的には0.1の難易度向上なのですが、そもそも考えることができなかった参加者も数名出ました。その人を数値5として考えると、平均3.1になるので、やはり図形の情報が少なくなると、物語を発現しやすさの難易度が高まることがわかりました。

「図形がひとつになった途端、外側の枠線も図形のひとつに思えたのがとても面白かったです。」というコメントが印象的でした。図形の情報が少なくなる分、周りの枠や余白さえも物語の情報材料として認識して、情報を増やそうとするのは面白い傾向です。

物語を見てみると、大きい黒い丸が1つ、その次は小さい黒い丸が1つという図形の配置から

瞳の瞳孔の変化、映画のワンシーンのようにカメラが引いて現れる孤独な男、「わたし」に関する哲学的な変化、高いところから物を落としてしまう距離の表現など、驚くほど多様な物語が発現されました。

図形が1つになり、コマ数も2つとなったことから、物語が短くになり、軽薄なストーリになるかと思いきや、短くなったものの、どこか深さを感じ、訴えかけられるような詩的な物語が生まれたのがレベルCの面白いと感じたところでした。

実験終了。

「物語の想像」という力は、断片的な情報群を一件落着させ、禍根を残さず新しい道に向かうことを可能にさせているのではないか。

私たちはつくづく、断片的な情報を、断片的のまま受け入れることができない不思議な生き物なのかもしれません。

でも、そこで生まれる物語は人間の情緒や感情に深く結びつき、わたしたちを人間たらしめている大事な要素であるとも感じました。

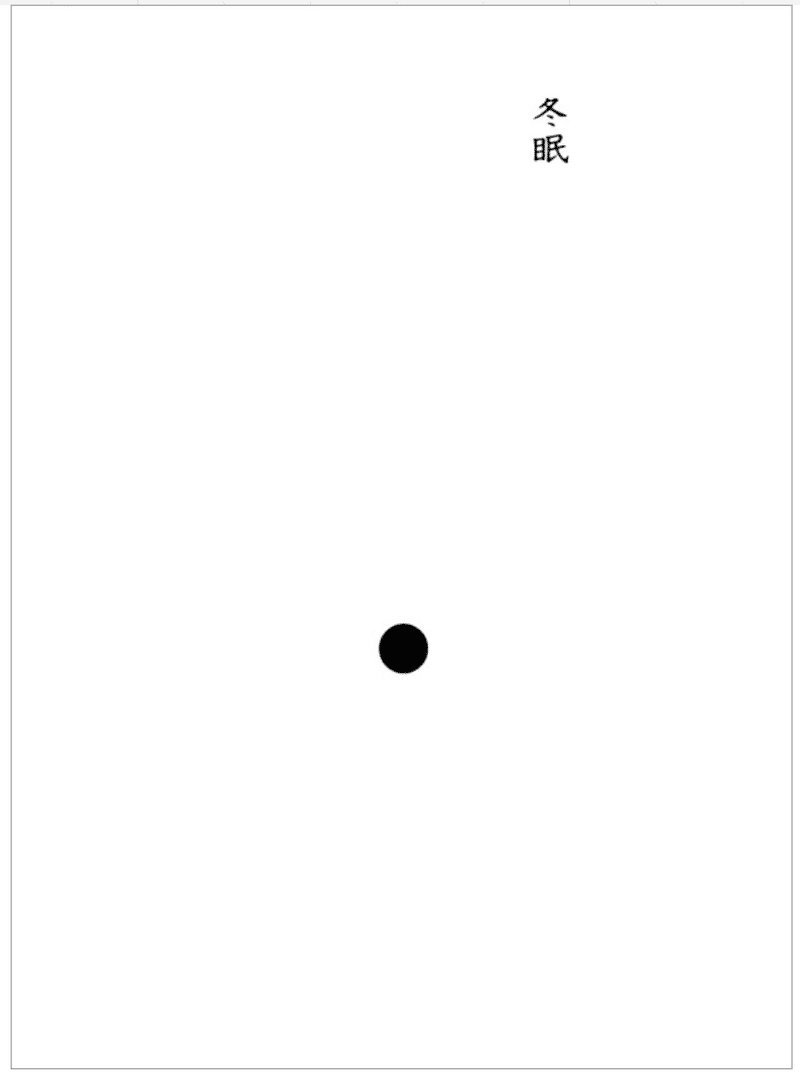

草野心平という詩人が書いた「冬眠」という詩があります。

これは私が子供の頃からずっと好きな詩です。

たった1つの黒点ですらも、意味を生み、思いを馳せることができる。

子供の頃、初めてこの●を見たときに、真っ白な冬景色と、やわらかい寝息が黒い穴から聞こえてくるようでした。

今回は、連続する幾何学図形からの物語の発現力を確かめましたが、ある程度詳細な幾何学図形の配置の変化や図形自体の変容の連続性は、人々に同じような物語(共通性)をもたらしてくれることがわかりました。

また、その人の持つ背景によっても発現される物語が変化することがわかりました。

そして、図形の配置や、形の変容を単純にすると「物語の発現力」の難易度は上がりましたが、それでも物語は発現は可能でした。

連続性の中で生まれる物語発現力の他に、たった1つ、なんの動きのない図形も、見せ方によっては、その分多様な物語を発現させることができるのかもしれません。(草野心平の『冬眠』のように、図形と言葉を組み合わせるなど)

「人間の物語を発現する力の限界」を実験してみましたが、その限界を見つけるのは、まだまだずっとずっと先になりそうです。

-------

この人間に備わっている「物語を発現する力」を利用して、短大で「物語つくることなんてできないよ!作ったことないし」と言っている学生向けに、物語を創作する講義を行なってみました。

作ったことないし、できない…。と言っていた学生たちが机に齧り付くようにカリカリと物語を生み出していっていたので、また機会があればぜひその話も書きたいです。

いかがでしたか? 最後まで読んでいただきありがとうございます。 またいつでも遊びに来てくださいね。