初心者におすすめのエレキギター用エフェクター(エフェクトペダル)

エレキギターはギターとアンプがあれば音を出すことができますが、実際には多くのギタリストが「エフェクター」(エフェクトペダル)を使っています。

エフェクターによって

・激しい歪み(ハイゲインサウンド)を作る

・音を揺らしたり空間的な広がりを持たせて幻想的な雰囲気を作る

・ライブ会場でも聞こえやすい「ヌケ」の良い音を作る

など様々なサウンドを作ることができるようになります。

ギターを始めた頃はどのエフェクターを買えば良いのか迷うことも多いですし、私もこれまでに数十台ものエフェクターを買っては迷うということを繰り返してきました。

そこで初心者の方が出来るだけ後悔することがなさそうなエフェクターの選び方とおすすめのエフェクターを紹介していきたいと思います。

(長めの記事なのでお急ぎの方は目次から必要な部分だけを部分読みしていただければです。)

◆「マルチエフェクター」か「コンパクトエフェクター」か

エフェクターを買う時に最初に悩むことが多いのが「マルチエフェクター」と「コンパクトエフェクター」のどちらを買うかという点です。

「マルチエフェクター」には歪み系のエフェクトだけでなく、リバーブ(空間的な広がり)、ディレイ(音をエコーさせる)、コーラス(音を揺らす)、アンプシミュレーター(アンプの音を再現する)・・・など、ギターの音作りをする上で必要なエフェクトのほとんどが入っている機種が多いです。

それに対し「コンパクトエフェクター」は、1台で「歪み系」の音しか作れないとか、1台の中に「コーラス」の機能しか入ってない、というように機能ごとに1台のエフェクターが必要になってきます。

昔の「マルチエフェクター」は技術的に音質のクオリティを上げるのが難しかったため、年配のギタリストの方は今でもマルチエフェクターは「音が悪い」という人もいます。

しかし実際にはマルチエフェクターの計算能力も格段に上がり音質はかなり良くなっていて、音質では「マルチエフェクター」と「コンパクトエフェクター」の違いはほとんど無く、むしろ「コンパクトエフェクター」には出すことと出来ない独自の音質を持った「マルチエフェクター」が登場してきているというのが現状です。

そのため「マルチエフェクター」を選ぶか「コンパクトエフェクター」を選ぶかは、自分の予算、環境、作りたい音などを踏まえた上で決めれば良くて、どちらかに絞らなければいけないという訳ではありませんし、両者を組み合わせて使うという方法もあります。

そこで「マルチエフェクター」か「コンパクトエフェクター」のメリットとデメリットについて説明した上で、私的に良いと考えている結論を説明したいと思います。

◇コストパフォーマンス

「マルチエフェクター」は様々な音が入っているので一般的には「コンパクトエフェクター」よりも価格は高いという傾向があります・・・が、最近は各メーカーの企業努力で低価格でも音質の良い「マルチエフェクター」が増えてきています。

「コンパクトエフェクター」は安いものだと1台3000円~4000円程度、高いものだと数万円以上かかります。

自分が出したい音が「歪み系」だけであれば「コンパクトエフェクター」のほうが安く済む場合もありますが、複数のエフェクトを掛けたいという場合には「マルチエフェクター」のほうがトータルで見ると圧倒的に安く済むことが多いです。

◇リセールバリュー

コストパフォーマンスと関連しますが音楽機材を選ぶ時には「要らなくなった時に高く売れるか」という視点もあります。

多くのミュージシャンは新しい機材を買って、使って、売って・・・ということを繰り返して様々な機材に触れて経験や知識を積み重ねていますが、買った時と同じような価格で売れる機材は、実質的に見れば非常に安いコストで借りているのと同じように考えることができます。

一般的にはデジタルの「マルチエフェクター」は時代とともに計算能力の高い新製品が次々と出てくるため古くなった「マルチエフェクター」は中古市場では安くなってしまうことが多いです。

それに対しアナログタイプの「コンパクトエフェクター」は(ブランドや出回っている量にもよりすが)中古でも高く売れる機種も多く、珍しい機種だと買った時よりも高い価格で売れるということもあります。

◇重さ・大きさ

エフェクターを選ぶ上で見落としがちなのがエフェクター全体の「重さ」と「大きさ」です。

普段から自家用車でスタジオやライブに行っている人であれば、エフェクターが重かったり大きくても問題ないのですが、電車・自転車・バイクなどで移動をする人にとっては、大きくて重たいエフェクターを持ち運ぶのが大変で嫌になってしまうということも多いです。

「マルチエフェクター」は重くて大きい機種もありますが、ギターのギグバッグに入ってしまうような小さな製品もあったりして、自分の移動手段や環境に合わせて好きな大きさ・重さの製品を選べるというのがメリットです。

例えばハイエンド機として有名なHelixは大きくて重いですが、Ampero miniというマルチエフェクターはコンパクトエフェクターと同じくらい小さいです。

「コンパクトエフェクター」は1個から4個程度だけ使う場合には持ち運びに苦労することはあまりありませんが、様々な音を出すために5個以上持ち運ぶとなると、エフェクターボードのサイズも大きくなってきて、持ち運びが大変になってきます。

また「コンパクトエフェクター」を複数使う場合には、

・電源を供給したり電源由来のノイズを軽減するための「パワーサプライ」

・複数のエフェクターのオン・オフを切り替えたりするための「スイッチャー」

・配線の入出力を一箇所にまとめて管理するための「ジャンクションボックス」

などが必要になってくることもあります

「パワーサプライ」

「スイッチャー」

「ジャンクションボックス」

そのため「コンパクトエフェクター」だけでボードを組もうとすると巨大で重たい物体が出来上がることも多く、せっかくボードを組んだものの持ち運びが苦痛になってしまって使わなくなってしまう・・・という経験をするギタリストも多いと思います。

◇操作の難しさ

「マルチエフェクター」は機種にもよりますが操作が複雑で面倒なものも多いです。

機種によってはパソコンやスマホに繋がないと細かい音作りができないというものもあります。

他方で「コンパクトエフェクター」はノブ(ツマミ)が少ないものが多く、直感的に「ぱっと見てぱっと調整する」ことが可能なものがほとんどなので、複雑な操作は不要だったりします。

機械や家電製品を使うのが苦手というタイプの人は「マルチエフェクター」よりも「コンパクトエフェクター」のほうが挫折しにくいと思います。

ただし「マルチエフェクター」の中にもコンパクトエフェクターと似たような感覚で使える機種もありますので、「複雑な操作は苦手だけれども、色々な音が入っているマルチエフェクターが欲しい」という人は、そういった機種を選択肢に入れるのも良いと思います。

◇独自性のある音を作れるか

初期費用の安さ、持ち運びの楽さなどを考えると初心者にとっては「マルチエフェクター」のほうがメリットが大きいと思います。

一方でプロのミュージシャンは「コンパクトエフェクター」でボードを組んでいる人が多いです。

その理由は様々だと思いますが、一番の要因は「マルチエフェクターよりもコンパクトエフェクターを組み合わせたほうが独自性のある音・自分の好みの音を作れる」という点にあると思います。

「マルチエフェクター」の中には「歪み系、リバーブ、コーラス、コンプレッサー・・・」など様々なエフェクトが入っていますが、BOSSのマルチエフェクターだとどれも「BOSSの音」になりますし、Line6のマルチエフェクターであればどれも「Line6の音」になってしまいます。

エフェクターを使い始めると

・歪み系はMAD PROFESSORの「Sweet Honey Overdrive」を使いたいな・・・・でもリバーブはSTRYMONの「blueSky」が良いな・・・

・コーラスはBOSSが「CE-2W」でなければならない・・・

・ブースターはXOTICの「EP Booster」がないと無理な身体になってしまった・・・

というように、エフェクト毎に使いたいメーカーや機種がバラバラになってくることがあります。

様々なメーカーの機種を組み合わせて使うとなると「マルチエフェクター」ではなく「コンパクトエフェクター」を組み合わせてボードを組んでいく必要がります。

プロのミュージシャンにとっては他のアーティストとは違った独自性のあるサウンドを作るのもブランドを作り上げる上で大事な要素の1つですが、マルチエフェクターだけで独自性のある音作りをするのは難しいという事情があるため、コンパクトエフェクターを使うというケースが多いと思います。

またプロのミュージシャンはスポンサーとなっているメーカーさんからエフェクターの提供を受けることもあるため、提供してもらったエフェクターを使うためには複数のコンパクトエフェクターを組み合わせてボードを作る必要があるという実情もあると思います。

裏を返すと自分の作りたい音が定まっていない初心者の場合には、最初の段階ではコンパクトエフェクターに拘る必要性はないとも言えると思います。

ただし憧れているアーティストが使っているエフェクターと同じモノを使いたいという場合もあると思います。

エフェクターはやる気、モチベーションをアップさせるという大事な役割もあるので、自分がどうしても使いたいコンパクトエフェクターがあるのであれば、それを使ったほうがギターは上達する可能性が高いので、欲しいエフェクターが決まっている場合には、それを優先するのも良いと思います。

◇結論(マルチエフェクターとコンパクトエフェクターのどちらが良いのか)

長々と説明しましたが「マルチエフェクターとコンパクトエフェクターのどちらが良いのか」という点について自分の経験などを踏まえた結論を述べたいと思います。

初心者の方で「特にこだわりがない」「何を選んで良いのか分からない」という場合には、最初のうちはマルチエフェクターを選んだほうがメリットが大きいと思います。

マルチエフェクターには様々なエフェクトが入っていたり、有名なコンパクトエフェクターのモデリング(コピー)が入っていたり、複数の有名なアンプのモデリングが入っていたりします。

マルチエフェクターと使ってこういった様々なエフェクトやモデリングを使うことで、それぞれのエフェクトの使い道や、有名なエフェクトやアンプの性質や傾向を勉強することができたりします。

マルチエフェクターを使いながら様々なことが分かってくると、次第に自分なりの「こだわり」が出てきて、「あのコンパクトエフェクターが欲しいな・・・」と思うようになるので、その時に自分の気持ちや予算に合わせてコンパクトエフェクターを少しずつ買い足していき、マルチエフェクターと組み合わせて使うと良いと思います。

そしてコンパクトエフェクターが増えていったらボードを組んでも良いと思いますし、やっぱりマルチエフェクターのほうが便利だなと思ったら上位のマルチエフェクターの乗り換えていく、というように少しずつ順番を踏んでいくと後悔はしにくいと思います。

ちなみにマルチエフェクターはコンパクトエフェクターと組み合わせ使うことが出来るようになっているものも多いです。

後で紹介をしますが初心者に人気のZOOM 「MS-50G」というエフェクターはコンパクトエフェクターと同じような感覚で使えるので、ボードの中に入れてコンパクトエフェクターと組み合わせて使っている人が多いです。

またマルチエフェクターの中には「センド」「リターン」という端子が付いているものもあって、ここにコンパクトエフェクターを繋ぐことで、マルチエフェクターはコンパクトエフェクターと組み合せて使うことができたり、マルチエフェクターをスイッチャーのように使うことが出来たりします。

「マルチエフェクターかコンパクトエフェクターか」という二者択一で考えるよりも、ご自身の環境や好みに合わせて、マルチエフェクターとコンパクトエフェクターを組み合わせて使うという方法も選択肢に入れておくと、エフェクター難民になりにくいと思います。

◆初心者におすすめのマルチエフェクター

◇マルチエフェクターを選ぶポイント

マルチエフェクターを選ぶポイントとしては以下のようなものがあります。

・重さ・大きさ

マルチエフェクターにはギターケースのポケットに入るくらいの小さくて軽いものから7kg近くある巨大なものまであります。

エフェクター本体が7kgの場合、エフェクターケースの重さも足すと10kg近くになるので、電車や自転車で移動する人にとっては大変です。

・ペダルの有無・フットスイッチの数

他方で小さなマルチエフェクターにはペダルが付いていなかったりフットスイッチの数が少なかったりします。

ペダルはボリュームのコントロールやワウなどに使うことがあるのでエフェクター本体に付いていない場合には必要に応じて外付けのペダルを買わなければいけないケースもあります。

フットスイッチも数が少ないと音色の変更などが大変になることもあるので、こちらも必要に応じて別売りの追加用のフットスイッチを用意する必要が出てくる場合もあります。

・電池で駆動するか

小さめのマルチエフェクターの中には電池で駆動するものもあります。

スタジオでタップが不足して電源の取り合いになったことがある人もいると思いますが、電池で駆動するエフェクターは延長コードや電源タップを持ち歩かなくても良いので安心感があります。

また電池駆動の場合には電源由来のノイズに悩まされることがないのもメリットです。

他方で電池で駆動するエフェクターは小さ目のサイズで機能が少ない機種が多く、ライブ中に電池が突然切れたりすると困るので電池の残量を気にしなければならないというデメリットもあります。

電池で駆動する機材を使う場合には充電式に電池を使うとコスパが良く電池を捨てに行く手間も省けます。

・センドリターン端子があるか

前記のとおりマルチエフェクターにセンドリターン端子が付いているとお気に入りのコンパクトエフェクターと自由に組み合わせることができます。

例えば、①コンプレッサー ⇒ ② 歪み系エフェクト ⇒ ③リバーブ という順番の中で、①の「コンプレッサー」と③の「リバーブ」はマルチエフェクターに入っているものを使いたいけれども、間にある②の「歪み系」だけ別のコンパクトエフェクターを使いたいという場合、センドリターン端子がないと対応できません。

センドリターン端子があるマルチエフェクターであれば、コンパクトエフェクターをセンドリターン端子に繋ぎ、マルチエフェクターの設定で②の「歪み系」を①と③のエフェクターの間に入れることで、歪み系だけコンパクトエフェクターに置き換えることができます。

またマルチエフェクターのフットスイッチの設定で②の「歪み系」を繋いだセンドリターンをオン・オフできるようにしておくと、マルチエフェクターをスイッチャーのように使うことができます。

以上のようなポイントも踏まえた上で、初心者におすすめのマルチエフェクターをいくつか挙げていきたいと思います。

◇BOSS ( ボス ) / GT-1

今となってはやや古い機種になっていまいましたが、初心者にとって無難で使いやすいのがBOSS「GT-1」です。

「GT-1」のメリットは以下のとおりです。

・旧フラッグシップモデルの「GT-100」からより引き継いだ高品位なサウンド・エンジンを搭載

「GT-1」にはBOSSの旧フラッグシップモデルの「GT-100」からより引き継いだ高品位なサウンド・エンジンが搭載されているというのが売りの1つになってます。

現在はBOSSから「GT-1000」「GT-1000 core」という後継機種のフラッグシップモデルが販売されているので「GT-1」や「GT-100」のサウンドは1世代前の古い音ということにはなるのですが・・・

実際には新しい「GT-1000」よりも「GT-100」や「GT-1」の音のほうが「好き」とか「使いやすい」という人がいます。

GT-1000 より GT-100の方が音が好き問題どうしようかなぁ…外側はGT-1000大好きなんだけど

— kazuya yamaguchi (@kkkzzzyyy) March 25, 2020

やばい...GT1000よりGT100の方が音が好みかもしれないという不治の病になってきた。。おうう...やばいぞ

— shige@しげです。 (@world_of_shige) January 15, 2020

そんなことあるか..?

GT-1000は確かに良い音なんだけど、GT-100の音の方が好み、という人が多いような。GT-100はCOSMの最終形態…完成系のマルチという意味ではGT-100と同じサウンドエンジンのGT-1はコスパ最強、ということになるのか。

— みなみ (@sansannanami) August 14, 2022

完全に解像度は上ですが…新幹線移動、適当に持っていって出先のJCなりなんなりにリターンザシしたときのガッツがGT-100の音が好きで…

— kazuya yamaguchi (@kkkzzzyyy) March 25, 2020

GT-1000同環境で使いこなせたら圧倒的に便利なんですが…あ、GE-250試してみようかな…(沼) https://t.co/Kr9xovgXgo

私も「GT-1」と「GT-1000 core」の両方を持っていて何回か比較をしました。

新しい「GT-1000」のほうが音域もダイナミックレンジも広く解像度(音の細かさ)も高いので、ヘッドホンやラインでレコーディング機器に接続した時には新しい「GT-1000」のほうが圧倒的に良い音だと感じます。

しかしギターアンプのインプット端子に繋ぐと・・・「GT-1」のほうが太くて元気があって使いやすい音だと感じることがあります。

これは「GT-1000」は性能が上がってレンジが広くなった分、アンプに繋いだ時に高域や低域が出過ぎてしまって「散らばった音」になりやすいのに対し、「GT-100」や「GT-1」はレンジが狭いことがあって中音域に寄った「締まった音」「ガッツのある音」を出しやすいという傾向があるからであると思われます。

新しい「GT-1000」でもイコライザーなどを調整すればアンプに繋いで中音域に寄った「締まった音」を作ることは出来るのですが、「GT-1」は細かい調整をしなくともアンプから比較的簡単に「使える音」が出るので初心者にとっては扱いやすいと思います。

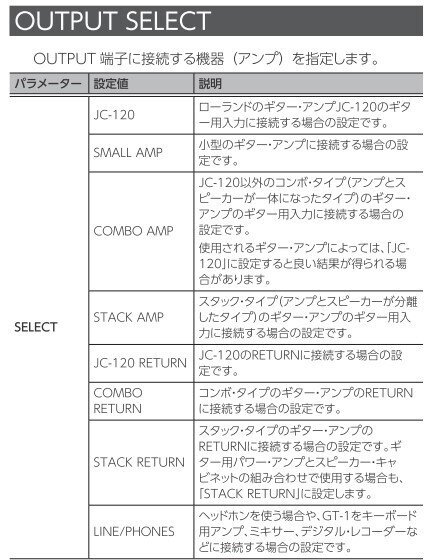

・「アウトプットセレクト」の機能が便利

「GT-1」の便利な機能に「OUTPUT SELECT」(アウトプットセレクト)があります。

「アウトプットセレクト」はエフェクターを接続するアンプごとに出力する音質を自動で調整してくれるという機能です。

マルチエフェクターを使う上で多くのギタリストが悩むのが「自宅で使っている時の音とスタジオでアンプに繋いで鳴らした音が全然違う」という問題です。

自宅ではマルチエフェクターのヘッドホン端子にヘッドホンを付けたりアウトプット端子からスピーカーを繋いで使う人が多いのですが、スタジオに行ってアウトプット端子からアンプに繋いで音を鳴らすとアンプの癖による音質の変化を受けてしまうので、デジタル臭い音になってしまったり、耳に痛く感じるようなシャリシャリとした高域の強い音になってしまうことが良くあります。

しかし「GT-1」の「アウトプットセレクト」で出力先のアンプの種類を選ぶと自動でイコライザーなどを調整して「良い感じ」の音が出るように調整してくれます。

これによって「自宅で出している音」と「スタジオやライブハウスのアンプに繋いで鳴らした時の音」を似たような音にすることができ違和感をあまり感じずに演奏できるようになります。

その中でも特に便利なのが「JC-120」(ジャズコーラス)に接続する場合の設定が用意されている点です。

「JC-120」(ジャズコーラス)は多くのスタジオやライブハウスに置いてありますが「癖が強い」アンプなので初心者だけでなく上級者にとっても音作りで悩まされることが多いです。

スタジオに「マーシャル」と「JC-120」が置いてある場合にジャンケンで負けたほうがJC-120を使うことになるというくらい、扱いに困っている人が多いアンプです。

しかし「GT-1」を作っているBOSSは「JC-120」を作っているRolandの子会社ということもあり、「GT-1」を「JC-120」のインプットに繋いで「アウトプットセレクト」を「JC-120」に変更するだけで、簡単に「それっぽい音」になることが多いです。

どこにでも置いてある「JC-120」で簡単に使える音が出せるというのはは初心者にとっては非常に便利だと思います。

・詳細な解説本が販売されておりネットやYoutubeにも参考情報が多数ある

「GT-1」は2016年頃に販売開始されてから多くのギタリストが使っているためネットやYoutubeで「GT-1 使い方」とか「GT-1 音作り」などと検索すれば参考情報が大量に出てきます。

また「BOSS GT-1の教科書」という本も販売されているため、これを読みながら使い方を覚えれば機械が苦手な人でも挫折しにくいと思います。

・BOSS TONE CENTRALから即戦力のプロ音色をダウンロードできる

「GT-1」には最初からプリセットの音色が大量に入っているため音作りが苦手な人はプリセットの中から好きな音を選んで微調整すれば使えるすぐに音を出すことができます。

またパソコンを持っている人は「BOSS TONE CENTRAL」というアプリをダウンロードすることで大量の追加のプリセットを入手することができます。

(ただし「BOSS TONE CENTRAL」は動きが重たくてモッサリしているので使っていて若干イライラするかも知れません。

・ペダルが付いている

「GT-1」くらいの小さなサイズのマルチエフェクターにはペダルが付いていないことも多いのですが、「GT-1」にはペダルが付いているので、ワウを使ったり、ボリュームの調整ができます。

ライブハウスでリハをやってみたら演奏を止めた時にハウリングが発生して困る(演奏している時はハウらない)という場合が良くありますが、そのような時には演奏をしていない時のボリュームペダルで音量を下げることで解決することも良くあるので、ボリュームペダルがあるのは安心感があります。

・電池駆動可能で軽い・小さい

「GT-1」はコンパクトで小さく単3電池で駆動します。

なのでギターのギグバックのポケットにGT-1とシールド2本だけ入れて身軽にスタジオに行くということも可能ですし、スタジオに付いたらギグバックからギターとGT-1を取り出してすぐに演奏を開始できます。

「GT-1」の良いところを挙げてきましたがデメリットもいくつかあります。

・2016年に販売開始となった少し古いモデルであること

GT-1は2016年頃に販売開始となったロングセラーの製品で現在も品切れになることがあるくらい今でも人気の機種です。

ただ販売開始から10年近く経っているということを考えると少し古い機種であるという点は否めませんし、いつ後継機種が出てもおかしくないという状況だと思います。

・センドリターン端子がないこと

GT-1に限らないことですが、このくらいの低価格帯のマルチエフェクターにはセンドリターン端子が付いていません。

「歪み系のコンパクトエフェクター」 ⇒ 「GT-1」という順番で繋げばコンパクトエフェクターとの併用は可能ですが、GT-1の各エフェクトの間にコンパクトエフェクターを差し込むことはできません。

以下では「GT-1」以外のお薦めのマルチエフェクターについても説明します。

◇ZOOM ( ズーム ) / MS-50G+

「GT-1」と同様にロングセラーのマルチエフェクターにZOOMの「MS-50G」という機種がありました。

「MS-50G」は現在は基本的に中古しか販売されていませんが後継の「MS-50G+」という機種が販売されています。

「MS-50G+」はBOSSのコンパクトエフェクターとほぼ同じ大きさでありながら、歪み系、ブースター、モジュレーション、ディレイ、リバーブ、コンプレッサ、フィルター、SFX・・・など100種類程度の大量のエフェクターが入っていて、これらのエフェクターを複数組み合わせて使うこともできます。

「MS-50G+」の最大のメリットは、その「小ささ」「軽さ」と単3電池本で駆動する身軽さです。

初心者の場合、

・ 最初に「MS-50G+」を買って取りあえず「MS-50G+」だけ使ってみる

↓

・ 次に「歪み系」のコンパクトエフェクターを買って他のエフェクトは「MS-50G+」で補完する

↓

・ 「コーラス」のコンパクトエフェクターを買ったら、それ以外を「MS-50G+」で補完する・・・

というように「MS-50G+」があることで少しずつボードを作り上げていくこともできます。

また中級者になった時もちょっとしたセッション会などには「MS-50G+」だけを持っていき、他の人の音に合わせて現場で音作りをする、ということも出来たりします。

このように「MS-50G+」は中級者になっても「1台あると便利」なマルチエフェクターなので買っておいて後悔をする可能性は低いと思います。

デメリットを挙げるとすればフットスイッチが少ないこと、ペダルがないこと、センドリターン端子がないこと等ですが、小ささ・軽さというメリットのほうが大きいと思います。

「MS-50G+」のアンプシミュレーターをスタジオのアンプに繋いで使いこなすのは難しいので、最初はアンプシミュレーターはオフにして、「MS-50G+」内部の歪み系やブースターと、アンプ自体の歪みを組み合わせて音作りをするのがおすすめです。

「MS-50G+のフットスイッチが少なくて踏みづらそうなのが嫌だ」という人には同じZOOMの「G2 FOUR」や「G1 FOUR」などを選択肢に入れても良いと思います。

正直に言うと昔のZOOMのは「安かろう悪かろう」というイメージでお金のない学生が最初に買って、アルバイトでお金が貯まったら別の機材を買うために売ってしまう、というパターンも多かったと思います。

しかし最近のZOOMのマルチエフェクターは安価なモデルでも驚く程に音が良く、異常な程にコストパフォーマンスは高いと思います

◇BOSS ( ボス ) / ME-90

「マルチエフェクターは操作が複雑で苦手なので、コンパクトエフェクターのように簡単に使えるマルチエフェクターが欲しい」というワガママな人にお勧めなのがBOSS の「ME-90」です。

プリアンプ、イコライザー、FX、コンプレッサー、歪み系、モジュレーション、ディレイといった個々のエフェクトごとに物理的なノブ(ツマミ)が付いているので、コンパクトエフェクターと同じような感覚で使うことができます。

「コンパクトエフェクターやスイッチャーを組み合わせてボードを組むのは面倒でいやだ」という人のために「コンパクトエフェクターを良い感じに組み合わせて、フットスイッチも使い勝手を考えて配置して、ペダルも付けおきましたよ」という「面倒見の良い優しいお母さん」みたいなマルチエフェクターです。

一般的なマルチエフェクターは画面を切り替える必要があったりしてスタジオなどの現場で音作りするのは面倒ですが、ME-90は目の前にあるノブを手でクルクルと回して作業できるので、セッションの合間に簡単に音作りの作業ができます。

ME-90に搭載されているアンプシミュレーターは最新のBOSSのフラッグシップであるGT-1000と同程度のもので、レンジ感や解像度(分離感)はGT-1よりも上です。

(ただし古いGT-1の音のほうが好きという人が一定数いるのは前記のとおりです。)

GT-1に比べると大きいですが重さは2.9kgで体力のある男性であればそれほど苦痛を感じることなく電車や歩きで持ち運ぶことができる範囲かなと思います。

この価格帯でセンドリターン端子が付いているのもメリットで、電池駆動が可能なのも非常に便利です。

上位機種のGT-1000と違って複数のアンプシミュレーターを組み合わせて音作りをすることはできないのはデメリットですが、そもそもME-90のユーザーはあまり複雑なことはしたくないタイプだと思うので、この点はあまり問題ではないと思います。

◇コンパクトでコストパフォーマンスの高いハイエンド機種

「GT-1」「MS-50G+」「ME-90」などは比較的安く使いやすい分、機能も制限されている機種でした。

「もう少し値段が高くても良いから将来的にボードに入れてコンパクトエフェクターと組み合わせて長く使えるハイエンドな機種が良い」という人は

・Line 6 ( ライン6 ) / HX Stomp

・BOSS ( ボス ) / GT-1000 CORE

・HOTONE ( ホットトーン ) / AMPERO II STOMP

などを選択肢に入れると良いと思います。

この3つの機種は

・最上位機種とほぼ同等レベルのサウンド

・エフェクトボードに組み込めるコンパクトなサイズ

・センドリターン端子が付いている

・フットスイッチは3つだけだが、外付けでフットスイッチを追加できる

・ペダルは付いてないが、外付けでペダルを追加できる

という点で共通していて似ています。

なぜこの3機種の仕様が似ているかというと2018年にLine 6が「HX Stomp」の販売を開始して爆発的に売れたため、他社が「HX Stomp」の仕様を真似しつつ「HX Stomp」に機能を追加した製品を開発・販売したからだと思われます。

上位の3機種を比較すると以下のような違いがあります。

・「HX Stomp」と「AMPERO II STOMP」は実在するアンプなどに近い音質

・「GT-1000 CORE」は実用性と独自性のあるサウンドを目指している(と思われる)がアンプモデリングやエフェクトの種類は少なめ

・センドリターン端子の数は「HX Stomp」「AMPERO II STOMP」が1個、「GT-1000 CORE」は2個

・外部コントロール端子は「GT-1000 CORE」が多い(2個)

・同時に使用できるエフェクト数は「HX Stomp」が8個、「AMPERO II STOMP」が12個、「GT-1000 CORE」が24個

・「GT-1000 CORE」にはOUTPUTSELECT機能がある(接続先のアンプに合わせて音質を調整してくれる)

・「HX Stomp」を買うとHelixNative(パソコン用のアンプシミュレーター)が安く購入できる

・「HX Stomp」と「AMPERO II STOMP」は液晶がカラー、「GT-1000 CORE」はモノクロ(2色)

・「AMPERO II STOMP」はタッチパネルが使える

「GT-1000 CORE」と「AMPERO II STOMP」は「HX Stomp」を参考にした上で、「HX Stomp」のシェアを奪うべく機能を追加して販売されたと思われる点がいくつかあり、スペックだけで比較すると「GT-1000 CORE」や「AMPERO II STOMP」のほうが優秀な点があります。

ただ「GT-1000 CORE」(というかBOSS自体)は実在するアンプやエフェクターをコピーするというよりも、BOSSの独自のアンプシミュレーターやエフェクターを作ることに注力している感があります。

BOSSのマルチエフェクターには「MDP」(Multi-Dimensional Processing、多次元的信号処理)という特殊な技術が使われているエフェクトが入っていて、従来のエフェクターには無い音の分離感やレスポンスがあります。

このMDPを「塩おむすび」の作り方に例えると、従来のエフェクターは「おにぎり全体に塩をかけていた」のに対し、BOSSのMDPは「米1粒ごとに最適な塩の量を分析し、米1粒1粒に適量の塩を付ける」ようなもののようです。

一方で「GT-1000 CORE」は既存のアンプやエフェクターのモデリングが少ないので、MDPよりも様々なモデリングを楽しみたいという人にとっては「HX Stomp」や「AMPERO II STOMP」のほうが良いかも知れません。

正直なところ、この3機種のスペックは一長一短なので好きなものを選べば良いと思いますし、買おうと思った時期に一番安くなっている機種を買うという選び方でも良いかも知れません。

◇ペダルが付いていてコストパフォーマンスの高いハイエンド機種

先ほどの「HX Stomp」「GT-1000 CORE」「AMPERO II STOMP」はコンパクトでボードの組み込みやすいというメリットはありますが、その代償としてフットスイッチが少なく、ペダルも外付けする必要があるというデメリットがありました。

「ボードに組み込む予定はないからフットスイッチが多くてペダルも最初から付いている機種が欲しい、でも安いほうが良い」という需要に応えるため、コストパフォーマンスの高いハイエンドモデルを出してします。

「POD GO」はLine 6のフラッグシップモデルであるHelixのプロセッサーを継承したクオリティのモデルを使えるというコストパフォーマンスの高いマルチエフェクターです。

Helixは10万円以上する機種なので、それに近いクオリティのエフェクトが安く入手できるということでライトユーザーに人気のあるモデルです。

センドリターン端子も付いていて重量も2.35kgと比較的軽いです。

サイズは「230mm x 359mm」なのですが現物を見ると意外と大きいです。

現物を見ないで注文すると届いた時に「思ってたより2周りくらい大きい・・・」と思う人もいると思いますので出来れば現物を見てから買うかどうかを決めたほうが良いと思います。

「GX-100」はBOSSのフラッグシップモデルであるGT-1000のサウンドを継承したモデルです。

GT-1000も10万円以上する機種であることを考えると「GX-100」もコストパフォーマンスはかなり高いです。

しかもGT-1000は販売当初から操作性が悪いという評判もありましたが、「GX-100」はタッチパネルで操作できるため、スマホっぽく操作したい人にとっては上位機種のGT-1000よりも「GX-100」のほうが使い勝手が良いと思います。

音質はGT-1000と若干違いますが好みの問題の範囲でGT-1000よりもGX-100の音のほうが好きという人もいるんだろうなという程度の僅かな差ですね。

その他に、ペダルが付いていてコストパフォーマンスの高いハイエンド機種としては

・HOTONE ( ホットトーン ) / AMPERO

・HEADRUSH ( ヘッドラッシュ ) / MX5

なども人気です。

どちらも音が良いと評判の機種で比較的小さく軽めなのもメリットです。

AMPEROは簡単に実機のアンプやエフェクターに近い音が出せるのが人気の要因だと思います。

HEADRUSHの「MX5」は10万円以下のマルチエフェクターの中では「最強レベルのリアルな音質」と評価する人も多いですが、日本では知名度の低い海外企業ということもあり、初心者にとっては使い方などの情報を得にくいのはデメリットだと思います。

◆初心者におすすめの歪み系エフェクター

「マルチエフェクターはちょっと高いから取りあえず最初にコンパクトエフェクターを1台買ってみたい」という人は、まず最初に「歪み系」と呼ばれる「オーバードライブ」「ディストーション」などのエフェクターを買うと演奏の守備範囲が一気に広がると思います。

他方でマルチエフェクターを既に持っている人であっても、マルチに入っている「歪み系」のサウンドが「自分の好みと違うな」と感じた際には、マルチエフェクターのセンドリターン端子やマルチエフェクターの前に自分の好きなコンパクトエフェクターを入れることで、サウンドの幅を広げることができます。

「歪み系」と呼ばれるエフェクターの種類は膨大にありますが、その中でも初心者の方にとって使い勝手が良いものや長く使えるものを紹介していきたいと思います。

◇「オーバードライブ」「ディストーション」「ファズ」の違い

「歪み系」のエフェクターの分類を整理すると

・オーバードライブ(Over Drive)

・ディストーション(Distortion)

・ファズ(Fuzz)

に分けることができます。

この「オーバードライブ」「ディストーション」「ファズ」は歪みの強さや、周波数特性(「カリカリ」「シャリシャリ」「モコモコ」のような音質の違い)で分けることが出来ますが、実際にはメーカーが好きなように名前を付けていることも多く、その境界は曖昧だったりします。

そのため以下の説明は目安として考えていただければです。

●オーバードライブ(Over Drive)

「オーバードライブ」という名前のついているエフェクターは一般的に

・歪みは少な目

・周波数特性は中音域が強調され、高音域・低音域がカットされたような「太い音」

・ブースター(ギターソロなどで音を聞こえやすくする)としても使える

という性質を持っているものが多いです。

「オーバードライブ」の元祖と言えるのが1977年に発売されたBossの「OD-1 Over Drive」というエフェクターで、この「OD-1」が爆発的に売れたため、他社が真似をして「オーバードライブ」という名前のエフェクターを作るようになった、という歴史があるようです。

そのため「オーバードライブ」という名前が付いているエフェクターはBossの「OD-1 Over Drive」に似たようなサウンドや、進化させたようなサウンドが出せるものが多いです。

現在は「OD-1」は1985年に販売停止となっていますが、現在でも後継機種の「SD-1 SUPER OverDrive」という機種がロングセラーになっている他、ほとんどのマルチエフェクターやアンプシミュレーターなどに「OD-1」のモデリングが入っているというくらい、約50年近くのもの間、多くのギタリストが愛用しているサウンドです。

「オーバードライブ」のサウンドのイメージが分からない方はBOSSの公式の演奏動画を見ていただけると、「オーバードライブ」サウンドの素晴らしさが分かると思います。

「オーバードライブ」のエフェクターは中音域が強調され、高音域・低音域がカットされたような「モコモコ」した音が多いのですが、ギターという楽器の特徴として中音域を強調したほうが音が「太く」なり、他の楽器に埋もれにくくなる(ヌケが良くなる)という傾向があります。

そのため常に「オーバードライブ」をオンにしているというギタリストも多いですし、ギターソロの時に「オーバードライブ」をオンにして音量を上げるとともに「太い」音にして、観客がギターソロに注目できるようにする、という使い方(ブースターとしての使い方)もできます。

●ディストーション(Distortion)

「ディストーション」という名前のついているエフェクターは一般的に

・歪みは強め

・周波数特性は高音域が強調された「シャリシャリ」した明るいサウンド

・ブースター(ギターソロなどで音を聞こえやすくする)よりもメインの歪みとして使うことが多い

という特徴があります。

「ディストーション」という名前が最初に使われたのは、1974年に発売開始となったMXRの「M104 Distortion+」というエフェクターで、その後にBOSSが1978年に「DS-1 Distortion」を販売開始するなど、各社が「ディストーション」という名前を付けたエフェクターを販売するようになりました。

そのため「ディストーション」という名前の付いたエフェクターは「M104 Distortion+」や「DS-1 Distortion」

などと同じような傾向のサウンドを持っていることが多いです。

歪みが強い「ディストーション」は上手く弾けていない部分を誤魔化しやすいため初心者はオーバードライブよりもディストーションを好む傾向があります。

しかし「ディストーション」は高音域が強調されるものが多く、音作りに慣れていないとライブなどで「シャリシャリという音が鳴っているけど何を弾いているか分からない」という状況になってしまうことも多いので、使いこなすには知識と経験が必要になってきます。

●ファズ(Fuzz)

「ファズ」はディストーションオーバードライブよりも前から存在した歪み系エフェクトの元祖的な存在で、「バリバリ」「グチャグチャ」というような過激で潰れた轟音のようなサウンドを作ることができるエフェクターですが、実はギター本体のボリュームを絞ることで透き通るようなクリーントーンを作ることも出来たりします。

非常に奥の深いエフェクターで経験豊富なギタリストにはファズを大量に集めている人もいたりしますが、初心者には扱いが難しいエフェクターなので最初はファズ以外のエフェクターから入ることをお勧めします。

前置きが長くなりましたが初心者におすすめの歪み系エフェクターをいくつか紹介したいと思います。

◇BOSS 「BD-2 Blues Driver」(又は BD-2W)

歪み系エフェクターとして定番と言っても過言でないのがBOSS 「BD-2 Blues Driver」(ブルースドライバー)です。

1995年に発売開始されてからプロ・アマチュア問わずに使われているエフェクターで、この「BD-2」を元にしてモデファイ(改造、改良)したエフェクターも多数販売されています。

「BD-2」のメリットは色々ありますが初心者の人が使うメリットとしては

・クリーン系、クランチ系(軽い歪み)、激しいディストーション風のサウンドまで幅広い音が1台で作れる

・ブースターとしても使える

・JC-120(ジャズコーラス)ともマーシャルにも相性が良い

・人気のある機種なので要らなくなった時にもフリマサイトなどで高く売りやすい

などがあります。

簡単に言うと、これ1台あれば様々なジャンルに対応したサウンドを作ることができますし、他の歪み系エフェクターを買った後もブースターとして使うことも出来るので、色々なエフェクターを買って迷子になるよりも、最初に「BD-2」を買っておけばギターが上達した後でも長く使うことができます。

「BD-2」のでデメリットとしては歪みを強くすると高音域が「ギャリギャリ」という痛く突き刺さるようなサウンドになってしまうことがある点です。

このサウンドが好きで使っている人も多いですが、人によっては「うるさい音」と感じてしまう人もいると思います。

「BD-2」にはBOSS自体がモデファイした「BD-2W」という機種も販売されていますが「BD-2W」を「カスタムモード」にすると低域がやや強調されて上品な雰囲気のあるやや落ち着いた歪みになります。

他方で「スタンダードモード」にすると「BD-2」と似たような荒々しいサウンドになるため、2種類の音を楽しむことができます。

「BD-2」よりも「BD-2W」のほうが高いので、ご自身の予算や好みに合わせて選ぶと良いと思います。

◇ELECTRO-HARMONIX「OD GLOVE」(又はFULLTONE「OCD」)

2010年代にFULLTONEの「OCD」というエフェクターが大流行しました。

「OCD」もクランチ系からディストーション系まで幅広いサウンドを作ることができ、アンプの歪みと組み合わせる際のブースターとしても優秀でした。

ゲインを強くすると低音域が強調されてきて暑苦しい音になる傾向もありますが、その点を除けば万能型のエフェクターで初心者にとっても比較的扱いやすいエフェクターです。

残念ながらOCDを作っていたFULLTONEというメーカーが廃業してしまい、現在では「OCD」は中古市場で高額で取引されているというのが現状です。

FULLTONEが復活するという情報もありますが、しばらくは「OCD」は入手しにくい状況が続くと思います。

「OCDが欲しいけど売ってない」という人にとってお勧めなのがELECTRO-HARMONIXの「OD GLOVE」です。

「OD GLOVE」は「OCD」と同じようなサウンド・挙動ですが本家よりも価格は安く初心者にとっても入手しやすいです。

個人的にはマーシャル系のアンプの前段に置いて、アンプの歪みを補助するブースターとして使うのが好きです。

「OCD」や「OD GLOVE」のデメリットは歪みを強くすると低音域の要素が増えてきて「暑苦しい」「重たい」サウンドになっていく傾向があるところです。

「BD-2」と似ている部分もありますがゲインを上げた時の挙動が異なるので楽器屋さんで試奏して好みに合うほうを選んでも良いと思います。

◇BOSS「OD-1X Over Drive」

「難しいことは分からないから勝手に良い感じの歪みを作ってくれるエフェクターが欲しい」という人にお勧めなのがBOSS「OD-1X」です。

BOSSの製品で品番に「X」という文字が付いている製品には「MDP」(多次元的信号処理)という技術が使われているます。

「MDPを使った歪みなら、ピッキングの強弱や音域、さらに弦の太さ、コード弾きか単音弾きか、巻弦かプレーン弦かなど無数の要素によって変化するレベル、倍音成分、周波数特性などを細かく分析し、それぞれに最適な処理を施すため、常に最適な歪みが得られます。 」

難しい言葉で分かりにくいですが

「あなたのギターに演奏に合わせて良い感じの歪みを作りますよ」

みたいな意味のようです。

難しい理屈は置いておいて実際に「OD-1X」を使ってみると音の分離が良く、他の歪みと組み合わせても音が潰れ過ぎずに何を弾いているのかが分かりやすく、他のアナログのエフェクターでは体験できない不思議さがあります。

デジタルの技術で「良い感じ」の歪みを作ってくれるので、適当にノブをいじっても「変な音」になってしまったという事故が起きにくく、そういった意味で初心者にもお勧めしやすいエフェクターです。

「OD-1X」はオーバードライブのジャンルの中では強めの歪みも作れるほうではありますがディストーションに比べると歪みは物足りないと感じる人もいると思います。

激しく荒い歪みが欲しい人は「DS-1X」というディストーション系のエフェクターを選択肢に入れても良いと思います。

ちなみにBOSSの「X」シリーズは同社の「GX-100」や「GT-1000」といったマルチエフェクターに複数入っているので、「X」シリーズのエフェクターを揃えたいという人は単体で買い集めるよりもマルチエフェクターを買ったほうがコストパフォーマンスは良いです。

◇BOSS「OS-2」

「またBOSSかよ・・・」と思われるかも知れませんが初心者にお勧めの次のエフェクターはBOSS「OS-2」です。

BOSSの製品は安価なものが多く、種類も豊富で、しかも頑丈で適当に扱っても壊れにくいので、初心者にお勧めするには無難なので、何度も登場してしまうという事情があります。

「OS-2」は「オーバードライブ」と「ディストーション」のサウンドを自分の好みにブレンド出来るという珍しいタイプの歪み系エフェクターです。

初心者が歪み系のエフェクターの購入で失敗するパターンとして

・オーバードライブを買ったが思ったよりも歪まない

↓

・強い歪みが欲しくてディストーションに買い換えたが音が「シャリシャリ」して良い音が出せない

↓

・オーバードライブに戻るがやっぱり歪まない

↓

(以下、無限ループ)

みたいなケースがあります。

この「オーバードライブ」と「ディストーション」の長所と短所を良いとこ出来るのが「OS-2」です。

「歪まないな」と思ったら「DRIVE」のノブを上げればディストーションのような歪みを得ることができます。

「シャリシャリして良い音が出ないな」と思ったら「COLORのノブを左の「OD」(オーバードライブ)側に回してあげると中音域が強調されたヌケの良いサウンドが作れます。

そのため「これ1台あれば完璧」と言いたいところなのですが・・・実際には初心者の人が「OS-2」で音作りをしようとすると結構難しいです。

その理由としては「DRIVE」の幅が広く、かつ「COLOR」のノブで様々なサウンドが作れてしまうので、逆に「丁度良いキモの部分」を探すのが難しいという点にあります。

ただフリマサイトや中古市場でも安く入手できますし、慣れてくれば「OS-2」1台で様々なサウンドを作ることができ、ブースターとしても長く使えるので、音作りの勉強をしたいという、やる気のある人にはお勧めできるエフェクターです。

「OS-2」の音作りはbenimaruさんの動画が分かりやすくて参考になると思います。

◇Limetone Audio JACKAL / SUHR Riot Distortion など

これまで紹介してきたエフェクターは比較的様々なサウンドを作りやすい機種ですが、もっと「オレはもっと激しくて荒々しい歪みが欲しいんだ!」という人もいると思います。

初心者の方の中には激しい歪みを求めてBOSSの「MT-2 Metal Zone」というエフェクターを買う人も多いのですが、MT-2はかなりクセの強いエフェクターで、ノブを少し回しただけでも音が大きく変わったりと、最初から良い音を出すのは難しいエフェクターだったりします。

個人的に比較的簡単に「激し目の歪み」が出しやすいと思うのがLimetone Audio「JACKAL」です。

CDやYoutubeで普段から耳にするような、コンプレッサーがかかったようなディストーションサウンドが比較的簡単に作りやすいエフェクターです。

ただ値段が少し高めなので買う前には楽器屋さんで試奏して自分の好みの合うか確かめてから判断したほうが良いです。

その他に「激し目の歪み」が出せるエフェクターとして多くのギタリストに愛用されているのがSUHRの「Riot Distortion」です。

歪みノブ(Dist)を上げていってもサウンドが崩壊しにくくハイゲイン系のフェクターとしては比較的扱いやすいエフェクターです。

ただ「JACKAL」も「Riot Distortion」も高いんですよね。

実は「もっと安く良い感じのディストーションサウンドが欲しい」という人に裏技があります。

先ほど音作りが難しいと言っていた「MT-2」をアンプの「インプット」に挿すのではなく、アンプの裏側にある「リターン」端子に挿すという方法です。

「MT-2」は中古で安く入手できるので「ハイゲインサウンドを出したいけどお金がない」という人にとっては試してみる価値がある方法です。

「リターン端子にMT-2」を繋ぐやり方については元々は海外のYoutuberがやり始めて話題になった方法ですが、Limetone Audioの今西さんの動画が分かりやすいと思います。

◆初心者におすすめの歪み系ブースター

歪み系エフェクターを1台買った後に「ギターソロの時に音を太く大きくしたい」という悩みが出てくる人が多いです。

歪み系エフェクター1台だけで音作りをしていると、バッキング(伴奏)の時も、ギターソロの時も同じサウンドで演奏をすることになります。

しかしバッキングとギターソロのサウンドが同じだと、ソロの時にだけ「音が薄っぺらい」「ギターの音が良く聞こえない」という状況になることが多いです。

そこで多くのギタリストはメインの歪みの他に「ブースター」用のエフェクトを用意しておき、ギターソロの時やリフを弾く時に「ブースター」をオンにして音に厚みを出す、というようにしている人が多いです。

「ブースター」は先ほど紹介した「BD-2」「OD GLOVE」「OD-1X」「OS-2」などもブースターとして使うことができますが、それ以外にブースターとして便利なエフェクターをいくつか紹介したいと思います。

◇BOSS「SD-1 SUPER OverDrive」

ブースターとして定番で価格も安いのが「SD-1」です。

多くのアンプシミュレーターやマルチエフェクターにはオーバードライブの元祖である「OD-1」というエフェクターのモデリングが入っているため、今でもブースターとして使っている人も多いです。

「OD-1」の実機は廃盤となっており中古市場で高額で取引されているのが現状です。

しかし現在は「OD-1」を改良した「SD-1」というコンパクトエフェクターが販売されているので「OD-1っぽい音」が欲しい人は「SD-1」を買うのが良いです。

「SD-1」は1981年に販売開始されてから40年以上にわたってプロ・アマ問わず多くのギタリストが使ってきたということもあり、誰もが1度は聞いたことのある安心感のあるサウンドです。

「SD-1」をブースターとして使うと少し歪み・サスティンが増えて、高音域がカットされて「太い」音になり、ギターソロなどに最適な「ヌケの良い音」になりやすいです。

「SD-1」単体だけでは歪みの量が少ないため、初心者にとってはアンプの歪みや、他のエフェクターの歪みと組み合わせるという方法が扱いやすいと思います。

「SD-1」は若干値上げになってしまいましたが、それでも1万円以下で購入できるコストパフォーマンスの良いエフェクターなので、「取りあえずブースターとして使えるエフェクタが1個欲しい」という場合にお勧めです。

ちなみに「SD-1」は「SD-1W」という上位互換的なエフェクターがありますが、ブースターとして使う時には両者の違いは小さいので、「SD-1」でも十分だと思います。

◇Ibanez「TUBE SCREAMER MINI」

「OD-1」や「SD-1」と並んでブースターとして使われることが多いのが「TUBE SCREAMER」です。

「TUBE SCREAMER」はその頭文字をとった「TS系」というジャンルで派生的なエフェクターが作られており、歪み系エフェクターとして1つのジャンルになっているほどの超定番のエフェクターです。

TS系のサウンドで作られた曲も多数あるためギタリストの一般教養としてTS系のエフェクターを1台持っておくと音作りの幅も広がると思います。

「TS系」のエフェクターは様々ありますが本家のアイバニーズが出している「TUBE SCREAMER MINI」が価格も安くコンパクトなので初心者におすすめです。

「もっと安いTS系のエフェクターが欲しい」という人はEffects Bakeryというメーカーが出している「Bagel OverDrive」もおすすめです。

TS系のエフェクターは鼻が詰まったようなクセのあるサウンドのものも多いですが、この「Bagel OverDrive」はTS系の要素を残しつつも癖を少なくした素直なサウンドで初心者にとっても扱いやすいと思います。

◇MXR「M133 Microamp」

「音質はあまり変えたくはないけど、音を太く良い感じにしたい」という人にお勧めなのが「M133 Microamp」です。

信頼性のあるMXR製で、しかも比較的安価でコストパフォーマンスが良いです。

このエフェクターと通すと音が太くコシのあるサウンドになるのでブースターとして使う人も多いですが、ずっとオンにして使っているというギタリストも多いです。

あまり歪まないためクリーン系の曲でブースターとして使うこともできます。

◆比較動画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?