なぜ今炭づくりなのか

2022年がどんな一年だったか振り返ると

炭窯づくりの一年でしたね。

はい、炭づくりではなく炭窯づくりです。

でもタイトルは炭づくり。

ということで今回はなぜ我々が炭づくりを

始めたのかについてairiの視点で語っていきます。

はじまり

3年ほど前から森林組合の方や自治体職員さんとの会話から

下郷町の森林について興味を持っていたairi。

特に虫食いにやられているナラノキについては危機感を覚えていました。

どうにかナラノキが”虫に食われる”で終わらない形に

循環できないかなと思っていたんです。(人間本位だけど)

ナラノキ虫食い/ナラ枯れについて

正確にはナラ菌による病死のようですね。

ブナ科樹木萎凋病。ナラ菌Raffaelea quercivoraと呼ばれる菌類の一種の感染による。Raffaelea属菌は世界で10種あまりが確認されており、そのほとんどがキクイムシ・ナガキクイムシから検出されているという。

<症状>盛夏から晩夏にかけて表れる葉の萎れがこの病気の兆候である。その後1週間から2週間程度で葉の色は急速に褐色に変わり全身枯死に至る。枯死木の根元には細かい木屑が散乱し、幹には小さい穴が多数認められる。枯死木を伐採すると辺材部は茶色に変色している。

東北地域でのナラノキの活用話と仮説

ナラノキ活用話

東北地域や山陰地方では一般的に炭に使用される

カシ類(樫、橿、櫧)が少なく

逆にナラ類の木が多いようで昔からナラ類の木で製炭されていたそうです。

ナラ枯れ対策のための仮説

ナガキクイムシは大径木を産卵対象として好んでいるそう。

ということは大きくなる前の木々を製炭したらナラ枯れ被害が

薄まるのではないかという81-18ECOdesignの仮説

以上の2点から炭づくりをしたいと思っていました。

仲間の存在

そんなことを考えながら炭づくりしたいなぁと色んな所でぼやいていました。

そこに現れたのが同じように炭づくりしたいと考えていた仲間。

”祖父兄弟が昔炭づくりをこの地域でしていた話を聞き

作りたいと思っていたが、口にすると祖父や地域の方々から

難しいからやめろ

と言われてきた。でも、できるということを証明したい。”と。

1年以上”作りたいね”と語り合いながら始まったのがこの炭窯づくりでした。

幸いにも仲間の知り合いに現在でも炭窯づくりを行ったことのある方が

いたので、その方々と打合せをし2022年に実行されたのでした。

なぜ今炭づくりなのか

世界的にもエネルギーに対して不安が続く今日この頃。

・昔からナラノキを活用して製炭していた

・ナラ枯れ対策

以上のことから始まった炭づくり。

森林は熱エネルギーを作ることにおいては最適なのではと考えています。

近隣には茅葺屋根の町並残る宿場町大内宿。

囲炉裏の再現にも炭は最適で、そういった場所を中心に販売予定です。

必要なときに必要な分だけ。

そんな考えでのんびりと炭づくりを始めていきます。

炭窯づくりの様子はコチラで音声配信しています

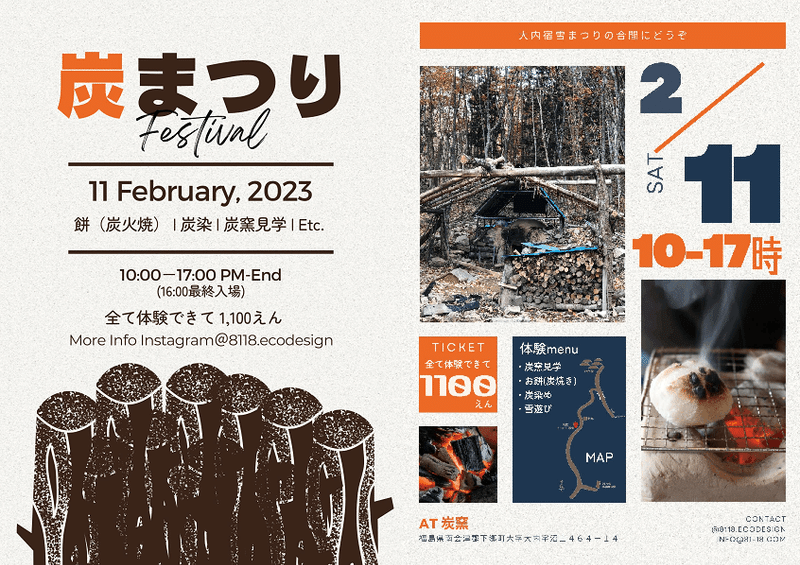

炭まつり開催(無事終了いたしました!)

大内宿雪まつりに合わせて炭まつりを以下の通り開催予定です!

ご都合良ければぜひお越しください!!

◆日時:2023年2月11日(土)10:00~17:00(16:00ラストイン)

◆場所:炭窯(なかやま花の郷公園と大内宿の間)

◆料金:全て体験できて1,100えん

◆内容:炭で餅焼き/炭染め/炭窯見学(炭づくりはしない予定)/雪遊びetc..,

いただいたサポートは下郷町の発展ために使用させていただきます。