【観聴(みるきく)】カレル・ゼマンの作品たち

こんにちは。おおかみの人です。

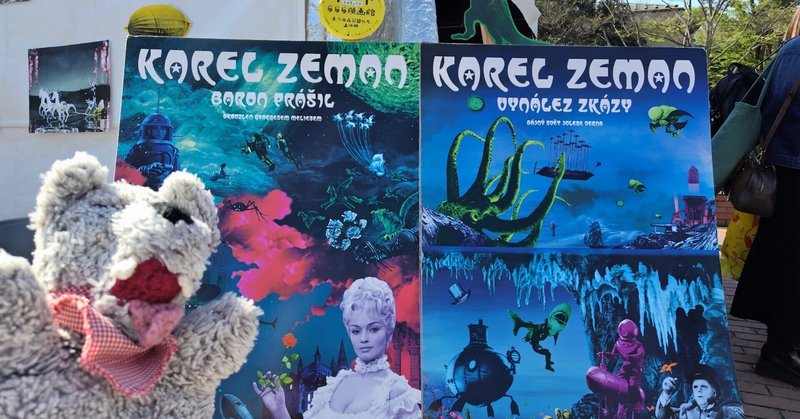

今回のトップ画像は、春ららら市のシネモンドさんブース前、カレル・ゼマンのポスターの前で、おおかみくんとパシャリ!

今回の【みるきく】で取り上げる作品は…

【カレル・ゼマンの特撮映像作品】

です。

今週末、4/8と4/9は、しいのき緑地と本多の森公園で【春ららら市】が開催されていて、わたしは両日ともに訪れた。

本多の森公園の奥に、シネモンドさんの特設映画館テントがあり、そこでさまざまな映像作品が上演されている。わたしが毎年の【春ららら市】で楽しみにしているイベントのひとつだ。

4/8(土)・9(日)春ららら市にて上映します🌸

— シネモンド (@cinemondestaff) April 4, 2023

『冒険と幻想 カレル・ゼマンの不思議な世界』

@本多の森公園

人形アニメーション大国チェコの礎を築いた偉大なクリエイターのひとり、カレル・ゼマン(1910-1989)。現在の特撮の元祖ともいうべきその作品は、詩情溢れる不思議で奇想天外な映像の玉手箱! pic.twitter.com/t4eVsQc9mB

今回は、人形劇が盛んで人形アニメーションの大国でもあるチェコの映像作家【カレル・ゼマン】の作品の上映だった。

上演リストは

A…『カレル・ゼマンと子供たち』『水玉の幻想』(30分)B…『彗星に乗って』(74分)(シネモンドさんの都合により上演なし)

C…『前世紀体験』(93分)

となっており、上演されなかったBを除いて、2日に分けてAとCどちらも観に行った。

『カレル・ゼマンと子供たち』は、彼の作り出す不思議な世界の舞台裏について触れた短いドキュメンタリー。

カレル・ゼマンはいわば特撮の元祖と呼べる人物であり、幻想的な光景や、わくわくするような冒険の世界を表現するために、さまざまな表現技法を取り入れている。

現代で言うところのトリックアートのような、遠近法をうまく使って、恐竜の背中に乗っているような映像を作り出したり…

セットの前に大きな水槽を置くことで、ほんとうに水の中で撮影したようなゆらゆらとした映像を作り出したり…。

そしてなんといっても、人形を用いたアニメーションのクオリティの高さには驚かされる。

なめらかに、ほんとうに生きているかのように動く人形たち。

ゼマンは子どもたちのためにたくさんの作品を残したが、きっとゼマンの作品を観た子どもたちは想像力を掻き立てられたことだろう。わたしも、映像作品を観ながら童心に返り、思わず「わあっ」と声が漏れていた。

動かないはずのものが、生き生きと動き出すというのに、どうもわたしは弱いらしかった。

『水玉の幻想』は、ガラス作家の男性がとある雨の日にぼんやり考え事をしていて、葉っぱの上に乗った水滴の中の世界を空想する…というお話。

水滴にズームアップしていくと、そこは数々のガラス細工たちで彩られたきらびやかな世界。ひとつの水滴の中にこんな素敵な世界を見いだせるゼマンはすごい人だと思った。

バレリーナがリンクの上でくるくると華麗に滑ってみせたり、水滴の中に落ちたたんぽぽの綿毛が男の人に変身して動き出したり…。魚がゆらゆらと泳いでいるのも綺麗だった。

どの登場人物も動きがとても可愛らしくて、とくに女性や女の子は観ていてきゅんとしてしまうのではないかと思うような雰囲気だった。

ガラス細工の華奢な人形たちが滑るように動く様子には舌を巻いた。きっと動かすためにガラスのパーツをいくつもいくつも作ったのだろう。その労力を考えると途方もないが、そのひとつひとつが積み重なってこのかわいらしい作品が出来上がっていると思うと、約10分ほどの上演時間がとても愛おしく感じられた。

最近は【PUI PUI モルカー】のようなコマ撮り人形アニメが流行ったりしているが、やはりその人気の裏側には並々ならぬ努力があるのだなあ、と思った。いったいこの短い作品を作るのに、どれだけの時間を要しただろう…と思うと気が遠くなった。

『前世紀探検』は、4人の少年たちが、ほんとうに生きていた頃の動物や恐竜を求めて川を下り、探検の旅に出る物語である。ゼマンの長編作品だ。

4人の少年たちは実写だが、川下りのボートから少年たちが見ている前世紀の風景や、生き物たちはすべて【つくりもの】。その実写部分と、ゼマンが創り出した世界が見事に融合し、ドラマチックな光景を作り出している。

旅の途中さまざまな生き物たちに遭遇して、最後には少年のうちのひとりがどうしても見たかったある動物にたどり着く…というお話で、道中生き物たち…動物や、恐竜などが生き生きと動く様子が素敵な物語だった。

毛サイや恐竜どうしが戦うシーンが何度かあったが、近くに寄って撮影されたシーンは観ていてとても迫力があったし、きっと太古の野生の生き物たちの戦いはこんな風に緊迫していたのだろうな、と思うくらい真に迫ったものがあった。

少年たちの探検をメインに据えたこの作品は、やっぱり観ていてわくわくした気持ちになる。

この霧の先を抜けたら、次はどんな時代だろう。どんな風景が広がっているだろう…と、自分もまるで探検の一員になったかのような気分で観ることができた。

決して波乱万丈だとか、そういった作品ではなく、4人のちいさな冒険家たちを追った、どちらかというとほのぼのとしたストーリー。

途中メンバーが迷子になりかけたり、猛獣に襲われそうになったりして慌てて逃げるというシーンもあるが、描かれているのは4人の少年たちが純粋に探検を楽しむ姿である。

ゼマンは、この冒険や探検を楽しむ気持ちを子どもたちに伝えたかったのかもしれない。

劇中に登場する少年・イルカのように、化石をみて「生きている本物が見たい!」と思うこと。もちろん現実には本物を見に行くことはできないけれど、そこから「どんな生き物だったのかな」と想像すること。

想像の世界が膨らめば膨らむほど、人生は豊かになるとわたしは思う。

わたしの場合は人形劇というものに触れるようになってから、いろんな世界を想像するようになったが、自分が想像している間は、自分の魂はその世界に羽ばたいていて、ひとときだけでも現実から離れてふわふわと漂っていられる。想像することに老いも若きも関係ない。

忙しくて、つらいこともしんどいことも何かと多い今だからこそ、より一層「想像力」…もしかすると【空想力】と言った方が正しいかもしれないが、こういう力が大切になってくるのかもしれない。

ゼマンの特撮技術や人形アニメーション技術の高さを観てほしいのはもちろんのこと、ゼマンの作品で忘れかけていた想像力、空想力を取り戻すという意味でも、子供のみならず大人にも彼の作品に触れてほしいなと思う。

思わず「わあっ」と声が漏れてしまうような、幻想的な世界や、わくわくした冒険の世界…様々な世界がそこには広がっていて、楽しめること間違いなしだ。

カレル・ゼマンの空想がたくさん詰まった素敵な作品をご紹介したところで、今回はおしまい。

ここまで読んで頂きありがとうございます。

次回は、本日訪れた石川県児童文化協会人形劇部さんのことについてレポートできたらいいなと思っています。

次回もお楽しみに。それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?