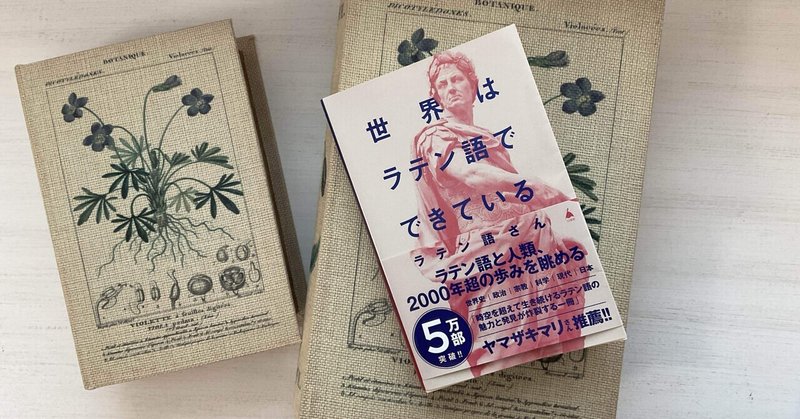

『世界はラテン語でできている』

書店でふと見かけた新書『世界はラテン語でできている』(ラテン語さん著)を買った。ラテン語といえば中世ヨーロッパの知識階級の共通言語というイメージだ。欧州などではまだ学校でラテン語を教えているところがあったり、カトリック教会ではまだ使われていたりするものの、「死語」と捉えられている場合が多い。

私自身は、言語や語源に興味があって、学生時代に人工語のエスペラント語を少し齧った事がある。エスペラントは「希望する者」という意味を持つが、その名前からして、どちらかといえば、語彙などはラテン系寄りの言語で、文法構造的にも欧州言語寄りだ。(だからといって、世界共通語として相応しくないと言っているわけではない)恐らく、エスペラントを生み出したポーランド人のザメンホフもラテン語を意識して作ったのではあるまいか。

実は以前、知り合いのニュージーランド人にラテン語の学習書を借りて読んだ事がある。彼が高校でラテン語を学習した時の本だ。英語で書かれている入門書で、ラテン語の基本が解説してあった。ラテン語を概観するつもりで借りたので、一通り流し読みをした。ラテン語にはたくさんの格があって、「呼格」(人を呼びかける時の単語の形)などもあることなどをその時に知った次第だ。

さて、ラテン語への関心やエスペラント語学習の経験、欧州言語の語源への興味からこの本を手に取った。文法などの難しい解説などではなく、私たちの身の回りに潜むラテン語を取り上げて、わかりやすく解説してくれている。世界史、政治、宗教、科学などの分野別に書かれている。更にはアニメなど日本でも見つかるラテン語の紹介まである。ラテン語が身につくわけではないが、人に語れるラテン語や言葉の豆知識として面白い。

例を出すと、英語の中に出てくるラテン語由来の言葉、「a.m.」や「p.m.」、「AD」などはきちんとラテン語で説明できるとスッキリする。単なる記号が意味をなしてきて、印象に残るからだ。この本の中には、そういった「謎解き」のようなものが溢れていて楽しい。

また、「そんなところにもあるのか」と意外に思うような、日本で見つかるラテン語の紹介もある。漫画「テルマエ・ロマエ」や有名大学の紋章や高校野球の優勝旗などに書かれているラテン語についても解説してくれている。この本でそんな知識を仕入れておくのも話のネタとしては良いのではないかと思う。また、巻末のヤマザキマリさんとの対談も現代イタリアの中でラテン語がどう捉えられているのかがとても良く理解できた。

ラテン語という少しお固いテーマの本でありながら、人々の語学知識欲を刺激するのか、この本の売り上げは(帯には5万部とあるが)すでに7万5千部を超えているそうだ。今日の朝日新聞にも取り上げられていて、この本の売れ行きはますます伸びていきそうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?