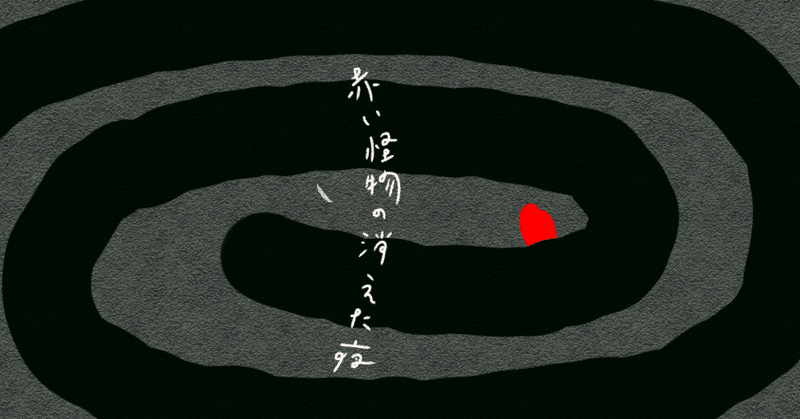

【短編小説】赤い怪物の消えた夜【微睡草紙】

■まえがき

よく夢をみます。浅い眠りのなかはおそろしいもので、しばしばへんなものをみせられます。そういう夢を簡単に編みなおして短い物語にしました。これを『微睡草紙』とします。

※夢から着想を得た創作です。登場する人物・団体などはすべて架空です。

■赤い怪物の消えた夜(約2200字)

赤い怪物を探していた。粘っこく垂れ籠めた黒い夜を、灯りも持たずあてどなく歩いている。畳一枚ほどの大きさのそれは、まるで米粒のようなかたちをしていた。また、触り心地はゼリーそっくりで、くしゃみをしたらぶりりんと弾む。額には太短い触覚――前に触ろうとしたら、温厚なそれがものすごい剣幕で怒った。――が二本あったが、特に何の役割も果たしていないただの飾りのようだった。そして目がさめるほど赤かった。この世のどんな赤よりもそれは赤かった。

昨晩それはひどく塞ぎ込んでいるようだった。色褪せた赤い暖簾をくぐると、いつもの席に酩酊したそれがいて、うつろな目で薄茶けた壁に凭れかかっていた。やけに辛口の日本酒が空になっている。好物のこんにゃくの刺身は食べかけのままだった。調理場の店主へ「ビールと、焼きそら豆」と声をかけ、俺は向かいの丸椅子へ座った。

「どうしたの、ずいぶんのんでるんじゃない」

それのつぶらな黒い瞳がしずかに俺を捉え、ゆっくりしばたたいた。

「なんだ……君か……遅いじゃあないか」

先の窄まった小さな口がもぞもぞと動く。それの表情はわかりにくいが、怒っているふうではなかった。瓶ビールとそら豆が塗装の剥げた卓に並ぶと、めずらしくそれが俺に酌をしてくれた。黄金の液がとくとく落ちるたび、それの腕もたぷたぷ揺れる。溢れそうなコップへ口を寄せ、ひと息に飲み干した。

「君の喉仏というやつはじつに芸術的だ」

俺は箸からそら豆を落としてしまった。「だしぬけに妙なことをいうなよ」塗装の剥げた卓に転がった豆を摘まみ、口へ放り込む。「妙なことはだしぬけにいうものだろう」それは猪口に残った最後の一滴を飲み干した。わずかに透けた喉元――なのかはわからないが、口の下あたり――を、日本酒がとろり落ちていくのが見える。

「なんていうか、君のその……なかなかおもしろいよ」俺は自分の首から胸のあたりを示した。

それは窮屈そうに身体を曲げ、そのあたりを確かめる。そしてやるせなく頭を振り、むっつり押し黙ってしまった。刺身の皿の縁へ掛けられた、ささくれだった割箸が目に入る。いつだってそれの割箸は均等に割れないし、醤油差しからは液が垂れる。ビール瓶を持ち上げれば、円い輪が卓に残っていた。俺はおしぼりで瓶を拭い、やれやれ小さく笑った。

深い時間に戸外へ出たら、しずかに冷たい雨が降っていた。俺が鞄から折り畳み傘を出すのを、それはしとしと濡れながら待っていた。俺より少し背の高いそれの隣へ立ち、気持ち腕を掲げる。「いいんだ」それはふるり身をかわし、俺の前を歩きはじめた。

「吾輩は水を弾くからいいのだよ。君たちのように濡れそぼったりしないのさ」

街あかりに浮かぶ赤い姿態を、ひかる雨粒が滑らかに伝っていく。だんだん遠くなるその楕円の背に、天井へしぼんでいく赤い風船をおもった。湿った護謨の感触を掌へ握り締め、「なあ、そんなに急がなくたっていいだろ」叫んだ声に、踏切の音が重なる。やがて鉄の軋む音が雨風蹴散らしやって来て、たちまち俺の視界を青い帯が遮った。暗がりにそれの姿を探したが、鮮やかな赤はもうどこにもなかった。

ふいに両足が重くなり、何かが靴底へ張り付く感覚があった。それは昨晩の雨を含んだ落葉だった。薄やみに目を凝らすと、それらは土が見えないほど深く降り積もっている。振り仰げば、天高くそそり立つ大樹の群れが俺を見下ろしていた。赤い怪物を探しあぐねるうち、俺はいつの間にか広い屋敷林へ迷い込んでいた。

落葉で重くなった革靴を持ち上げ、俺はひたすら前方へ歩みを進めた。湿った北風に樹樹が大きくたわみ、墨染の雲間からわずかに月影が顔を出す。足元を照らす仄明かり。にわかに赤い怪物がここへいるような気がしてきた。

「おや、お月さんがいらっしゃいましたね」

声のしたほうに目をやると、執事服を着た老年の男が立っていた。小柄な体躯を感じさせない、凛とした佇まいだった。

「赤い怪物を見ませんでしたか」

考えるより先に唇から声が零れ落ちた。俺はきっと焦っていたのだと思う。そういう乾きが端端へ滲んでいた。それに気づいた刹那、たちどころに恥ずかしくなった。男は白い髭眉の下で、やわらかく微笑んだ。

「まわり杉をご存知ですか」

「まわりすぎ?」

男はくるりと背を向け、後ろ手を組みしずしず歩きはじめた。俺は導かれるように小さな黒い影を追った。鬱然とした屋敷林を抜けると、立派な茅葺屋根の民家が現れた。執事服に和洋折衷の館を想像していたものだから、純和風の趣ある旧家は少し意外だった。遮るものない藍墨の空へ、檸檬の皮ほどの月が淡くひかっている。その下に渦巻く巨大な黒い影こそが、男の言う〈まわりすぎ〉だった。

「芸術的でしょう」

幹のうねりを撫でながら、男は恍惚としている。天へ向かって真っ直ぐ伸びるはずの杉が、屋敷の前庭へ大きくとぐろを巻いているさまは不気味だった。

「それで、これが赤い怪物とどう関係が」

艶のない黒い幹へ頬を寄せる男へいらいらと訊ねた。男はゆるやかに動きを止め、木肌へ手を置いたまま空虚を見つめている。そのさまはまるで月光浴をする蜥蜴のようで、ふいに憐れみのようなものが胸を掠めた。

「やわらか杉もご覧になりますか」

俺は男の申し出を丁重に断り、寂しげな蜥蜴を前庭に残して屋敷を後にした。屋敷林から連れ出してくれたおかげで、表門から難なく外へ出られた。屋敷の石塀に沿って百八歩ほど行ったところの四辻へ、米粒のかたちをした赤い道祖神がいる。何気なく来し方を振り返ると屋敷はなく、見馴れた商店街に踏切の音が鳴りひびいていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?