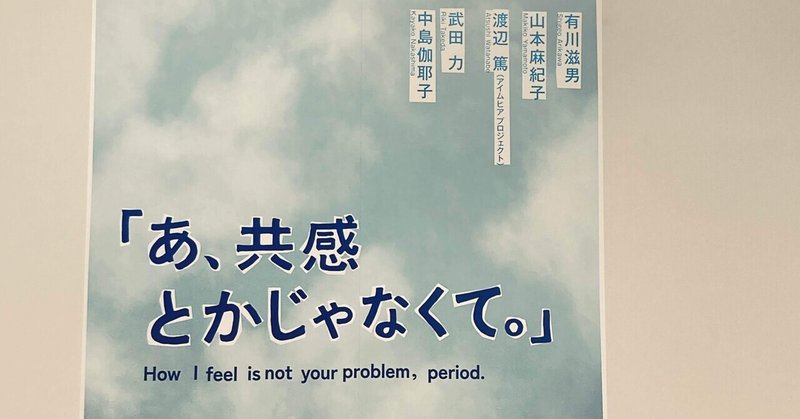

『あ、共感とかじゃなくて。』展に行った。

先日、東京都現代美術館で行われている『あ、共感とかじゃなくて』展に行ってきた。

事前情報をなるべく遮断していた私はてっきりそこに私たちを突き放すような尖ったなにかがあると勝手に思っていたのだが、実際にそこにあったのは自分の中にある何かを撫で、優しく包む作品たちだった。

展示されていた作品全体に近付こうとすると、磁石が反発しているような、力を伴う浮遊感があった。

それぞれの物語

だが、渡辺篤(アイムヒア プロジェクト)氏の展示室に入った瞬間、私の持っていた磁石が勢いよくひっくり返った。彼自身がひきこもりの当事者だった経験を踏まえて、現在もひきこもりの当事者である参加者と共に作り上げた“月”は、カーテンで隔離された展示室に S極とN極のように私の心を貼り付けてしまったのだ。

コンクリートに転写された渡辺氏が部屋の扉を開けた日に撮ったセルフポートレートは破壊され、金継ぎが施されていた。

私は金継ぎが好きだ。壊れたという前提がなければできず、完成した状態なのに不完全であること、そこに必然的に物語が生じる。

この世に生きる人間に対して、私は金継ぎに近いものを感じている。

私にとって金継ぎは、不完全でいることへの肯定なのだ、と《セルフポートレート》を見て確信した。

“月”が投影されている

全て同じ月だが、同じ“月”はひとつもない

カーテンの奥、撮影禁止のブースにあった、ひきこもり当事者の方々が撮った自分の部屋の写真の前で自然と涙が出てきた。

私も、この光景に重なるものを見たことがあったからだ。

中学受験を終えて中学1年生で経験した不登校、高校2年生からその後何度も経験することになる適応障害、大学を卒業して役者となってからの抑うつ(現在は比較的寛解状態にある)と何度もメンタルの緊張と緩和を経験した私には、どうしてもその景色が他人事のように思えなかった。

未だに部屋は片付けられないし、オフのスイッチが入ってしまえば寝室を出るのが怖くてベッドから動けなくなる日もある。

それでも、私は部屋の扉を開ける。そういう選択をとる自分を信じると決めたからだ。

もちろん、そういう選択肢を取らないということが非難される世界があってはいけない。

私にはたまたまそれが合っていただけだと思うし、また扉が閉ざされる日が来るのかもしれない。

アイムヒア プロジェクトの展示を見た時に私は──芸術は特記されない限り、受け手個人のためにあるものではないということを前提として──自分を対象者層の色の濃い部分にいるのではないかと錯覚してしまった。

隣で同じ光景を見ていた二人組が何を思っていたのかはわからない。でも、わからなくて良いのだと思う。

わかったのは、過去の自分が見ていた景色と、脳が日々忘れようとしている当時の私が抱えていた葛藤を思い出したことに気付いたこと。

それだけでいい。

そしてその時、私は確かに過去の私に共感していた。

私の世界に“私”と“あなた”が居る幸せ

中島伽耶子氏が作り上げた空間を突き抜けて存在する壁、《私たちは黄色い壁ごしに話をしている》も私の心を大きく動かした。

「木山って誰と話す時も見えない壁があるよね」と中学3年生の時に当時仲良くしていた同級生に何気なく言われたことがある。人と接する時にそんな意識をしたことが無かった当時の私は「そうかなぁ」と軽く返すことしかできず、その言葉をきっかけに他人と自分の間に引かれている境界を考える必要を感じた。

思えば当時の私は「よく思われたい」というよりは「嫌われたくない」志向が強かった。彼女の発言は何かを取り繕おうとしていた姑息な姿勢に対しての指摘だったのかな、とあれから15年経てば思うことができるのだが、それが彼女が私に伝えたかったことなのかはわからない。

あの時の私は、本当は誰かに抱きしめられたかっただけなのかもしれない。

来場者たちの気配を微かに感じた

それでも私は、人と人の間に壁はあって良いのではないか、と主張したい。

何事も限度はあると思うが、壁が無ければ私は私で無くなってしまう。

自分が何者であるのかをお互い尊重するために、むしろある程度の壁は必要ではないのだろうか。

壁の有無、そこが共感と干渉の違いだと思う。

自分と他人の境界線が曖昧なまま誰かと接していくのは双方にとってしんどい。個人のアイデンティティの安全が保たれた上で、そこに誰かが居て空間や事象、感情を共有できている状態こそが健康な関係なのだと私は思う。

私がこれに気付けたのは、情けない話だがコロナ禍を経てからだった。でも、今、気付けて良かった。

自分を自分であると認識できて、なおかつ“私”と“あなた”がそこに存在できているということは奇跡であり、幸せなことだ。

私の中にいる“わたし”

もちろん、他の展示も素晴らしかった。

有川滋男氏の「架空の仕事」の作業風景を記録した映像は、社会の歯車と同じ素材、同じ間隔で回っているはずなのにそうではない、パラレルワールドすら想起させる少しのユーモアと淡々とした狂気を感じた。生活とは、マジョリティ側の狂気がただ慣習化したものなのかも。

被差別地域だった京都の崇仁地区と向き合う山本麻紀子氏の作品は、彼女が関心を向ける世界(彼女の保有する世界も含む)への愛とそこに生きる人々の息吹を感じた。再現された自宅兼スタジオ内にある雑貨。製作された《巨人の歯》とそれを抱えて眠った際に見た夢の刺繍。全てに生活があり、山本氏が見ている世界に少しだけお邪魔をする感覚がくすぐったかった。

「できた おわった」に

緊張していた顔が思わず弛んだ

演出家や民俗芸能アーカイバーとして活動する武田力氏の《朽木古屋六斎念仏踊り継承プロジェクト》は演劇業界の端くれにいる人間として非常に興味深いものだった。商業のための継承から逸脱したところにある日常に密接した伝統を繋いでいくことの苦労と一筋の光を感じる作品だった。また、《教科書カフェ》は元々演劇作品として作られたものだ。時間の関係で子どもたちの声を聞くことができなかったのだけが残念。もし受話器を取ったら、どんなことを聞かれたのだろう。

全ての展示に共通していたのは、どの作品を鑑賞する際も、私が必ず私のコアの部分に居る意識(ここでは“わたし”と区別する)に何かを語りかけていたことだ。

かつて閉ざしていた扉を開けた日、「私だけが“わたし”の追い風になれる」というスローガンを決めた。私は“わたし”と共存するために、好きなものを見て、好きなことを感じている。

これこそが私にとっての貪欲な“わたし”に対して行うことができる『共感』なのだと思う。

ちゃんと、私の元まで届いた

『あ、共感とかじゃなくて。』展は〜11/5まで東京都現代美術館で行われている。

お時間のある方は、ぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?