第109回薬剤師国家試験(理論問題)

皆様、お疲れ様です。

前回から引き続き、理論問題について見直しをしていきます。

全部しっかりと解答解説を作ってみたいものですが、あまりにも多すぎるので間違えた問題と個人的に気になった問題だけを大雑把に見直していきます(よくわからない問題もあります)。

以下、第109回薬剤師国家試験の理論問題です。

https://filescore.yakuzemi.ac.jp/yz/wp-content/uploads/109questions-riron1.pdf

https://filescore.yakuzemi.ac.jp/yz/wp-content/uploads/109questions-riron2.pdf

間違えた問題

105問中95問正解(得点率90.5%)でした。

・問93

解答✕:③1.0% 正解〇:①0.1%

0.10gを5mlに溶かしたもの

→0.10g/5ml

=2.0×10(-2乗)g/mlの溶液が試料となります…①

この1mlをさらに200mlに希釈

→0.02g/200ml

→1.0×10(-4乗)g/mlの濃度になります。

これを10ml正確に測り、さらに50mlに希釈したものが標準溶液となるので

1.0×10(-4乗)g/ml×10ml×1/50ml

→2.0×10(-5乗)g/ml…②

これが許容できる混在物の濃度となります。

したがって、許容できる限度値は100×②/①%となり、

100×(2.0×10(-5乗))÷(2.0×10(-2乗))

=0.1%となります。

100×(0.1×1/5×10/100)/0.1

=1.0%と間違えておりました。

・問104

解答✕:③ 正解〇:⑤

フルスルチアミンがチアミンへ変換される機構は以下の通り。

最後に脱離するのは水酸基ですが、何となくチアミンの構造中に水酸基が残っていた覚えがあり③を選んでしまいました…。

冷静に考えれば水素原子と水酸基では、水酸基の方が脱離しやすそうではありますね。

・問134

解答✕:①、③ 正解〇:①、④

①〇:法規とも被る内容。

②✕:特殊毒性試験✕→一般毒性試験〇

③✕:非遺伝毒性✕→遺伝毒性〇。Ames試験などは遺伝するタイプの変異を調べる方法。非遺伝毒性…というところで騙されました…。

④〇:③とどちらが正解か迷った末、③を選んでしまいました。

⑤✕:交配前✕→交配後〇。催奇形性を調べるなら妊娠した動物に投与するはず…。

・問136

解答✕:②、③ 正解〇:③、④

正直よくわからない問題です…。

詳細は予備校の解答解説待ちで…。

Aはイニシエーターかつプロモーター?、Bは代謝されて発がん作用を示すイニシエーター?、Cはプロモーターかつ代謝活性化物質(イニシエーターとしての作用があれば図4で発がんすると思われるのでイニシエーターとしての作用はない)?

①✕:図2では化学物質A単独で発がん性を示しているのでイニシエーター作用かつプロモーター作用がある(どちらか単独では発がんしない)。

②✕:図3で化学物質B単独では発がん性を示していなかったので✕と思ったが、図1で化学物質Cと併用すれば発がんしているのでイニシエーターとしての作用がある(化学物質Bは代謝されて発がん作用を示す二次発がん物質?)?

③〇:図1において、化学物質Aの発がん作用を増強しているので化学物質Cは発がんプロモーター作用あり。

④〇:単独で発がんしているためイニシエーターかつプロモーターの作用を有する。

⑤✕:単独では発がんしないがプロモーターかつ代謝活性化物質と思われる化学物質Cとの併用で発がんしているので化学物質Bは代謝されてイニシエーター作用を示す?

発がんはイニシエーターとプロモーターの両方が揃えば起こる(発がん二段階説)。

・問145

解答✕:①、② 正解〇:②、④

①✕:麻向法✕→薬機法〇。見事に引っかかった…😭 基礎的なところなのに…。

②〇:過去にも出題はあったと思います。

③✕:指定薬物✕→麻薬〇

④〇:包括指定は合成カンナビノイド構造を持つものとカチノン構造を持つものが対象。

⑤✕:所持も取り締まられます。

・問152

解答✕:①、② 正解〇:②、④

①✕:運動神経末端✕→骨格筋〇。どこが違うのか見つけられず、①②④でずっと迷っていた…🤔

②〇:スガマテクスはステロイドの構造を持つ筋弛緩剤を包接して無毒化する。

③✕:増強✕→減弱〇。ネオスチグミン投与→アセチルコリン増加→ベクロニウムの作用減弱。

④〇:ダントロレンは悪性症候群を起こした時などに使用される。

⑤✕:ボツリヌス毒素は運動神経末端からのアセチルコリン遊離を阻害する。

・問171

解答✕:①、④ 正解〇:①、②

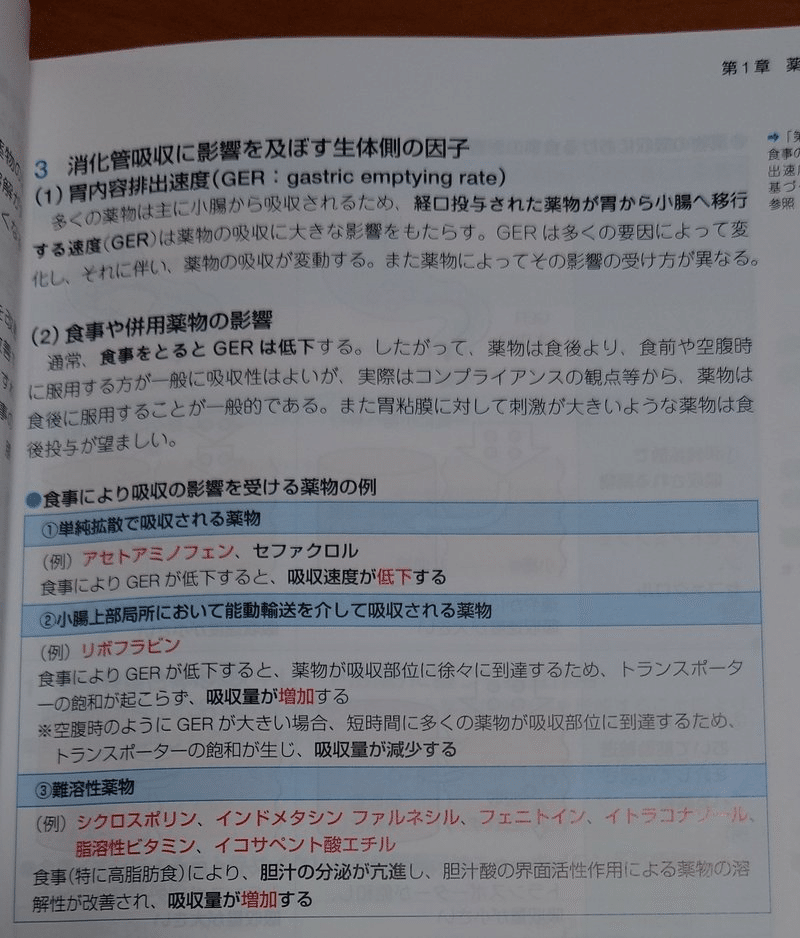

①〇:単純拡散で吸収されるため、食事により量的バイオアベイラビリティは変わらないが、速度的バイオアベイラビリティは低下。

②〇:ペプチドトランスポーターで吸収されると思っていたが、単純拡散で吸収される模様…。

③✕:能動輸送により吸収されるため、食事により量的バイオアベイラビリティは上昇。

④✕:脂溶性薬物なので食事による胆汁酸分泌により溶解度上昇→量的バイオアベイラビリティ上昇…。②と悩んだ末間違った方を選んでしまった…。

⑤✕:脂溶性薬物なので、食事による胆汁酸分泌亢進により溶解度が上昇→量的及び速度的バイオアベイラビリティ上昇。

・問175

解答✕:②、③ 正解〇:③、⑤

①✕:肝抽出率が大きいので肝クリアランスは肝血流量に近似できる。つまり、肝血流量の影響を大きく受ける。

②✕:良く分からなかった。②と⑤で迷い②を選択…。

③〇:肝抽出率が小さいので肝クリアランスは固有肝クリアランスの影響を大きく受ける。

④✕:フェニトインの方が血漿タンパク結合率が大きいので、血漿タンパク質減少の影響を大きく受ける。

⑤〇:正解らしい。

ツイッターでこの問題を解説してくれたツイートを見かけて納得できたのですが、誰のどのツイートだったかは分かりません…🤔

・問184

解答✕:①、② 正解〇:②、③

①✕:スパンタブ✕→ロンタブ〇。何故か間違えた…。

②〇:分割すれば外側の徐放部だけでなく内部の速崩部も溶解するため急激に血中濃度が上がる。

③〇:何故これを選ばなかったのか…??? どう考えてもコーティングではなさそうなのに…。

④✕:速崩部分なので徐放性コーティングはされていないはず…。

⑤✕:腸溶性ではない…。腸溶性かつ徐放性という製剤は存在しない…。

・経口投与型

— みよ (@p3o4m) September 12, 2020

・シングルユニット:全体が徐放性もつ

・マルチプルユニット:個々の顆粒が徐放性もつ

・皮下注入型

・リュープリン

:リュープロレリンを乳酸-グリコール酸共重合体(PLGA)のマイクロカプセルに封入

⇒生体内でPLGAが徐々に加水分解(徐放性) pic.twitter.com/mXlbdBbjYS

・問193

解答✕:②、⑤ 正解〇:②、③

①✕:T細胞✕→形質細胞〇

②〇:形質細胞由来のがん細胞なので単一の抗体(免疫グロブリン)を産生する。

③〇:抗体断片(Mタンパク)がアミロイドへ変性して沈着。知らなかった…。

④✕:フィラデルフィア染色体が陽性となるのは慢性骨髄性白血病や一部の急性リンパ性白血病。

⑤✕:脾腫は特に発生しないらしい…。これが正解かと思いました…。

気になった問題

・問95

光の波長(λ)とエネルギー(E)の関係式については第102回問203でも出題されておりました(このときが初出題?)。

この過去問を勉強していれば解けた問題です。

光速度(c)=波長(λ)×振動数(f)

f=c/λ…①

光のエネルギー(E)=f×プランク定数(h)…②

①、②より

E=(c・h)/λ

励起光の波長λ1と蛍光の波長λ2の光のエネルギーをそれぞれE1、E2とするとその差⊿Eは

⊿E=E1-E2=((c・h)/λ1)-((c・h)/λ2)

⊿E=h・c(λ2-λ1)/(λ1・λ2)

・問98

分析化学の定量の問題は毎回難しめです…。

今回の問題は④は計算すれば正解と分かりますが、他の選択肢は少し悩むかもしれません。

①✕:ヨウ化カリウム(I⁻)を加えるのはヨウ素(I2)を可溶化させるためです。ヨウ素は無極性分子なので水溶液には溶けにくいですが、I⁻と複合体を形成することで可溶となります。

②✕:デンプン試液を加えるのは滴定の直前ではないようです。消去法で判断…。

③〇:①で説明した通り、ヨウ素は無極性分子であるため水溶液には溶解しづらいですが、脂溶性の高いクロロホルムには可溶です。

④〇:単純に計算すれば正解とわかります。

⑤✕:ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応式が分からないと判断ができない問題です。実際の試験なら消去法で✕…。

以下、⑤の考え方…かなり雑に書いているので分かりにくいと思いますが、(オ)に入るのは(a-b/2)になるものと思われます。

・問99

光の性質についての出題…。

珍しいテーマだと思いました。

高校時代に物理を習った人なら簡単だと思いますが、いきなり出されると少し焦るかも…?

①✕:小さいと✕→大きいと〇

②✕:媒質から真空中に✕→真空中から媒質に〇

③✕:楕円偏光✕→平面偏光〇

・問103

反応機構を問う問題。

⑤の選択肢は過去問を勉強していれば判断できるはずです。

②の選択肢はあまり見かけない反応ですが、CCl2はジクロロカルベンですね…。

ジクロロカルベンの電子対ではなく、シクロヘキセンの二重結合の電子が攻撃することにより反応が始まります。

ジクロロカルベンに関して遠い過去…第93回薬剤師国家試験に出題されていたようです。

・問105

ちょっと難しいかな…。

①と②、④は判断に多少迷うかもしれませんが、③と⑤は判断できてほしい問題です…。

①✕:Cの環状スルホンアミド中の窒素原子及びDのベンゾチアゾール類似構造中の窒素原子が不斉中心になるものと思われます。窒素原子がローンペアを持つためですね…。

②✕:フェニル酢酸✕→アントラニル酸〇

③〇:記述の通り。

④〇:Cは環状スルホンアミド中のヒドロキシ基がケトエノール互変異性により水素を放出して酸性を示すものと思われます。

⑤✕:窒素原子が入っていないのでインドール環ではありません。

・問111

解糖系に関する問題は過去にも何度か出題されていましたが、シャトルに関して問われるのは今回が初めてではないでしょうか…。

ただし、その内容は解なしになりかねない…😅

①✕:加リン酸はされていません。ただのアルドール縮合の逆反応です。

②✕:産生✕→消費〇。ATPを消費してリン酸化されていきます。

③〇:教科書的には微妙な記述のようですがとりあえず〇で…。

④〇?:生じたNADH自体がそのまま輸送されるわけではないため、厳密に言うとこれは✕ですね…。ただし、他の記述と比べるととりあえず〇にせざるを得ないという…。

⑤✕:ホスホフルクトキナーゼはATPによって抑制、ADPによって活性化されます。ATPが多いときはそれ以上ATPを合成させず、ADPが多いとき(ATPが少ないとき)はATPを合成させます(ATPが本当に必要な時に効率的に合成させるというシステムですね)。

・問119

ちょっと難しい染色の問題…。

グラム染色について初めて問われたのが第104回問117。

今回は抗酸染色という方法についても問われています。

”抗酸”という単語から分かるように、マイコバクテリウム属(結核菌など)のような抗酸菌を染色する方法であることが推測できますね…。

マイコバクテリウム属のような抗酸菌はミコール酸という高級脂肪酸を細胞壁に有していることを習っていると思います。

そこから推測して考えていきましょう。

石炭酸フクシンを用いた染色方法はチール・ネルゼン染色と呼ばれます。

①〇:グラム染色で染色はされていませんが、結核菌はペプチドグリカン層を持ったグラム陽性菌です。染色されないのは外側がミコール酸の層に覆われているためです。

②✕:ペプチドグリカン層が厚い細菌とは…つまりグラム陽性菌です。一度染色されるとエタノールでは除去されません。

③✕:染色法2は高級脂肪酸やワックスに富む細胞壁を持った細菌を染色する方法です。

④✕:低い✕→高い〇。加熱して融解したところを染色させるようです。融点が低いならわざわざ加熱する必要はない…と推測しました。

⑤〇:グラム染色はなら青紫色に染色される…ということは過去問の学習で判断できると思います。染色法2もグラム染色と同じように、石炭酸フクシンで染色した後に塩酸エタノールで脱色させています。陽性ならそのまま染色されたままで、後に滴下されるメチレンブルーと異なった色となることが予測されます。

①の正誤に戸惑うかもしれませんが、今回染色されている細菌がどのようなタイプの細菌なのかを判断できれば何とか解けると思われます。

・問121

まさかHIVについて問われるとは…という感想でした。

絶対梅毒が来るだろうと思っていたのに…。

そういえば、少し前にもチラッとAIDS患者も増加している…という記事を見かけた覚えがあります。

日経DIにも以下のような記事が…

ちょっと予想外でしたが、確かに出題のネタにはなりそうでしたね…。

①〇:HIV感染者>AIDS患者となることは明らか。

②✕:グラフをみてもそこまで多くはないことが分かります。

③✕:男性の方が多いことで有名です。

④✕:アが異性間の性的接触、イが同性間の性的接触、ウが母子感染です。

⑤〇:記述の通り。

・問127

ビタミンがどの形態でどのように作用するか把握しておけ…ということですね…。

①で引っかかる人もいたのでは…?

①✕:レチノイン酸✕→レチナール〇。レチノイン酸は核内受容体に作用する型です。

②✕:α-トコフェロールは腸内細菌によって合成されません。腸内細菌によって合成されるビタミンのゴロといえば…

#薬学ゴロ

— 40mnk🦀薬学ゴロマスター(自称) (@40mnk) August 30, 2023

腸内細菌が合成するビタミンの覚え方

「良い夫婦、最近Hな黒パンツ」

・よ:葉酸

・いふ:ビタミンB”12”

・ふ:ビタミンB”2”

・最近→腸内細菌が合成する

・H:ビタミン”H”

・く:ビタミン”K”

・ろ:ビタミンB”6”

・ぱん:パントテン酸 https://t.co/cdSViMyR1H

③〇:記述の通り。

④〇:記述の通り。

⑤✕:チアミン✕→ナイアシン〇

・問144

特別用途医薬品が問われるとは…。

コロナ治療薬関連で緊急承認医薬品が来るかな…と思ってオリジナル問題まで作っていたのに…。

①〇:記述の通り。

②✕:オーファンドラッグの記述。

③✕:先駆的医薬品の記述?

④✕:緊急承認医薬品の記述。

⑤〇:記述の通り。

・問153

問われていることが細かい…。

プレガバリンのサブユニット…🤔

①✕:セロトニン✕→ノルアドレナリン〇

②✕:α1✕→α2δ〇

③✕:刺激✕→遮断〇

④〇:以下のゴロを知っていれば解けたはず👍

#薬学ゴロ

— 40mnk🦀薬学ゴロマスター(自称) (@40mnk) November 26, 2023

「CGガールフレンド、現実で会えれぬ」

・CG→抗CGRP抗体製剤

・がーる:ガルカネズマブ

・ふれ:フレマネズマブ

・げんじ→抗C”G”RP”受”容体抗体製剤

・えれぬ:エレヌマブ

CG(Computer Graphics)

「彼女が画面から出てこない…」とほざいている二次元萌なオタクのイメージです…😅 https://t.co/nZovi1v7Ok pic.twitter.com/VknJgJfHXO

⑤〇:記述の通り。今回の選択肢の中では簡単な方…。

・問165、166

上辺だけの作用機序の暗記や症状の暗記では解けない問題…。

薬理や病態・薬物治療の勉強は今後、どのように作用して何が起こった結果、どうなるか…という流れを把握しながら勉強していく必要があります。

・問182

ゼータ電位という聞きなれない単語が出ていますが、あまり深く考えず粒子表面がプラスかマイナスのどちらに帯電するか…くらいに考えれば判断できると思います。

①〇:pH2付近では25mVとなっているので正に帯電しています。

②〇:pH5付近で平均粒子径が最大となっているので〇です。ゼータ電位が0になっているので粒子間の電気的な反発が無くなり、凝集している…ということですね。

③✕:pH6付近では-10mVとなっているので電気的に陰性です。

④✕:凝集しているのはpH5付近です。

⑤✕:電荷の無いpH5付近では塩を加えても特に変化がないものと思われます。

・問189

①✕:閉塞性✕→拘束性〇。閉塞性肺疾患は気管支ぜんそくやCOPDなど。

②✕:副腎皮質ステロイドは治療薬として使用。

③〇:記述の通り。つまり痰の絡まない咳。

④✕:呼息✕→吸息〇。こういった一文字の違いを探すのに迷いました…。

⑤〇:ニンテダニブは線維芽細胞の増殖に関与するPDGFR、FGFR、VEGFRを選択的に阻害します。

一文字違いで正誤が大きく変わる文章もあるので要注意です。

この問題はその一文字を見つけるのに苦労しました…。

#薬学ゴロが役に立った?問題

・問100

①の判断に「エスパーの電磁波攻撃、見えない、頂点のみある髪がチリチリ」

#薬学ゴロ#昨日の勉強

— 40mnk🦀薬学ゴロマスター(自称) (@40mnk) January 23, 2024

ガスクロマトグラフィー(GC)の検出器覚え方

「エスパーの電磁波攻撃、見えない、頂点のみある髪がチリチリ」

・え:炎光光度検出器

・す→S(硫黄)

・ぱ→P(リン)

・でんじ:電子捕獲検出器

・は→ハロゲン

・げき→GCの検出器

(続く) pic.twitter.com/2Kv87iBLLx

・問113

②の判断に「阿笠博士」

#薬学ゴロ#昨日の勉強

— 40mnk🦀薬学ゴロマスター(自称) (@40mnk) December 6, 2023

骨芽細胞はアルカリフォスファターゼを分泌、破骨細胞は酸、リソソーム酵素を分泌🦴

覚え方「阿笠博士」🧑🎓

・あ→アルカリフォスファターゼを分泌

・が:骨”芽”細胞

・さ→酸を分泌(リソソーム酵素も分泌)

・は:破骨細胞

阿笠博士…黒幕説あり🫨🫨🫨 pic.twitter.com/yX3UVsd0xy

・問118

②の判断に「最高にええ、フ〇ラチオ」

(※下ネタ注意)#薬学ゴロ

— 40mnk🦀薬学ゴロマスター(自称) (@40mnk) February 2, 2024

C3a、C5aはアナフェラトキシン。

「最高にええ、フ〇ラチオ」と覚えております。

・さいこうにええ:C”3”a、C”5a”

・ふ〇ら→アナ”フィラ”トキシン https://t.co/SKyNQI2J0M

・問126

②の判断に「従来の学生、数学苦手」

#薬学ゴロ

— 40mnk🦀薬学ゴロマスター(自称) (@40mnk) October 28, 2023

新生児マススクリーニングで従来法(タンデムマス法でない測定法)を使用する疾患覚え方

「従来の学生、数学苦手」📐📖🤪

・従来→従来法で測定

・が:ガラクトース血症

・く:クレチン症

・せ:先天性副腎皮質過形成症

・数学苦手→数学(英語で”Math”)苦手→苦手なので”マス”法で測定しない https://t.co/9LsklytfR1

・問133

①の判断に「悲惨なロック」

#昨日の勉強#薬学ゴロ

— 40mnk🦀薬学ゴロマスター(自称) (@40mnk) February 2, 2024

ヒ素は3価、クロムは6価の毒性が強い。

覚え方「悲惨なロック」😈🎸

・ひ:ヒ素

・さん→3価の毒性が強い

・ろっく→6価の毒性が強い

・く:クロム

オリジナルのゴロではありませんがお勧めです👍

Go to DMC…!! Go to DMC…!! pic.twitter.com/GTqOGTdv2f

・問140

まさか出題されるとは思わなかった…😅

きっとこの問題は正答率が高い…!!

「オ〇ニーしとこっか」で決まりです👍

#薬学ゴロ

— 40mnk🦀薬学ゴロマスター(自称) (@40mnk) February 20, 2024

うえさかさん(@007Tmp)作成のWBGTのゴロがピンポイントに刺さった…!!🫨🫨🫨🫨🫨

まさか出題されるとは…😅😅😅

おすすめゴロ集にも収載していたので、見てくれた人は解けたはず👍 https://t.co/4Fm5x811HQ pic.twitter.com/38M8anjg0l

・問170

「ゲイに縁あった知人」で決まり👍

塩基性で吸収が低下する薬物のゴロといえば…#薬学ゴロ

— 40mnk🦀薬学ゴロマスター(自称) (@40mnk) February 25, 2024

「ゲイに縁あった知人」

・げ:ゲフィチニブ

・い:イトラコナゾール

・に:ニロチニブ

・え:エルロチニブ

・えん→塩基性で吸収低下

・あった:アタザナビル

・ちじん→~チジンで吸収低下

オリジナルではありませんがおすすめです👍 https://t.co/1Tz9AYbysg

全体的な感想

物理

・過去問を勉強していれば解ける問題も多かった。

・計算問題はそれほど難しい問題ではなかった。

・光の性質を問う出題は久々では…?

・個人的には例年よりも多少優しめかな…という印象です。

化学

・反応の機序をしっかりと理解しておかなければ解けない問題が多かった。

・NMRは簡単かな…。

・生薬の問題は病態・薬物治療の範囲で出てもおかしくない…。

・例年より若干難しめかな…という印象です。

生物

・新しい内容もちょくちょく問われてはいるが、過去問をしっかり勉強していれば解ける問題も多い。

・酵素反応の問題は生物の範囲にとらわれない出題。

・全体的には例年並み(毎年それなりに難しい)…?

衛生

・HIVが出るんかい…。梅毒じゃなくて…という感想です。

・過去問で対処できる問題も多いけど、多少細かいことを聞いてくるところも…。

・問140には驚いた…まさかあのゴロがピンポイントに使えるとは…。

・全体的な難易度はまあまあ…難しい問題も多少あるな…という感想でした。

法規

・けっこう新しいことが問われている…。

・それでも半分程は過去問で対処可能。

・調剤報酬や国民医療費の動向などに関する問題が何となく印象的。

・例年よりは難しめな印象です。

薬理

・過去問レベルの知識で解ける問題もあるが、全体的に細かいことを聞いてきているな…という印象です。

・新薬の機序に関してもそれなりに問われている。

・病態・薬物治療との連問が多い。

・例年よりは難しく感じました。

薬剤

・過去問や模試の問題を解いて理解していれば半分以上は解けるかな…。

・計算問題はそれほど難しくはなかったかな…という印象です。

・初めて見るようなグラフや器具の問題も落ち着いてよく読んで考えれば解けなくはないはず…。

・全体的には例年並みの難易度の印象です。

病態・薬物治療

・過去問の勉強をしっかりとやっていれば解ける問題も多い。

・難しめな統計の問題が出題されなかった。

・症例問題が例年より多くなってきている…?

・例年よりは多少易しめに感じました。

総評

・去年の第108回よりは全体的に難しかったけど、例年並みの難易度かな(毎年薬剤師国家試験はそれなりに難しい)…。

・全体的に科目の壁を越えた出題が増えてきている(数年前からそのような兆候はある)。

・落ち着いてゆっくり考えれば解ける問題も多いが、実際に時間の限られた薬剤師国家試験本番で解くとなるとどうしても焦るよなぁ…という感想です。

・やはりまずは過去問を解答解説までしっかりと読み込んで勉強しておくことが重要と思われます。

・基本的には過去問の勉強を一番に優先することをお勧めします。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

次回は実践問題の見直をしていきます。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?