「すごい建築家の、すごい建築」を知らなかった理由。

テレビをまだ見ているのは、自分が知らなかったことに、あまり気持ちの準備をしていなくても、偶然、触れられることがあるせいかもしれない。

この番組の中で、日立駅に作られたカフェが紹介されていた。

それは、茨城県日立市出身の建築家・妹島知世が設計したもので、日立駅全体も含めて、テレビ画面で見ただけだけど、それが、すごい景色が見られる、優れた建築物なのを知った。

その完成は、2011年だから、すでに10年以上が経つのだけど、自分の情報に関しての弱さがあるとしても、他の建築家の作品と比べても、これほど知らないことは珍しかった。

どうして、この建築家・妹島知世氏のすごい作品のことを、これほど知らないままだったのだろう。

建築と政治

建築のことは詳しくないけれど、建築家・安藤忠雄が、「光の教会」を設計したのは知っていた。

行ったこともないのだけど、シンプルな建物なのに、壁に十字形に窓を作ることによって、教会内部に、光の十字架が差し込む、といったことを写真などで知って、すごいと素直に思えたし、最初に注目を浴びたとされる「住吉の長屋」は、部屋間の移動でカサが必要だったり、冬も寒そうだから暮らすのは大変そうだけど、画像で見ただけでも、とてもかっこよく見えた。

同時に、世界的に評価もされているのに、関西には多くても、関東、特に東京には安藤建築が少ないと思っていた。それは、独学で世界的な存在になったと言われているから、東京大学出身の建築家は、東京都庁も設計した丹下健三を中心として、強い勢力を持っていそうで、そうした政治的な力学が働いていそうなのは、全くの素人も邪推してしまうようなことだった。

それは、建築というのは、例えば美術と比べても、桁違いの予算が必要で、そうであれば、政治というものと無縁であるはずもなく、日本の場合には、安藤忠雄は、東大の名誉教授まで務めているものの、政治力が足りないのだろうか、とも(勝手に)思っていた。

それでも、渋谷駅の設計に関わったのは意外と共に、とても楽しみだったが、実際に実現したときは、ものすごく乗り降りが大変で、渋谷駅で降りる機会を今でも減らそうとするくらいなので、勝手にガッカリもしたものの、安藤建築は、実用性との相性が悪いのかもしれない、とも感じていた。

ただ、それでも、2022年のテレビ番組を見て、海外での安藤忠雄の仕事が紹介されていたが、やっぱり繊細で上品な建築が本質なのかもしれない、などとも思っていた。

隈研吾

ここ1年、建築物が話題になると、テレビ画面からは、ほぼ9割は、「隈研吾」の名前を聞いている気がする。

現在は、「和の大家」と言われ、木材を多量に使うのが特徴らしいが、隈研吾と聞くと、個人的には、見たこともないのに、写真だけでも、とても強い印象に残っているのが「M2」だった。

東京のエッジは様々な建築様式、素材、スケールが混在する断片が散在するカオスである。その断片の集積状態を、意図的に加速、強調してひとつの建築の中に実現した。中が大きな空洞となったイオニア式の柱、ロシア構成主義のレオニドフのアンテナ、高速道路の遮音板などが、脈絡無く重合している。

この建築を見たとき、その時には「バブル」という表現はされていなかったと記憶しているが、すごく「ノリノリ」な建物に思え、とても主張が強く、外食産業の名前に例えれば、「俺の建築」というようにも見えた。

おそらく、そうしたことも含めて、当時は批判されたのだと思う。

91年にM2が完成後、仕事がばったり途絶えてしまいました。東京での仕事がない10年の空白の時代が続きました。バブル経済が弾け、建築界でのM2の評判も芳しくなかった。自分にとって2つの大きな失意があったのですが、そのときに救い出してくれたのが、高知県の「梼原(ゆすはら)町地域交流施設」と愛媛県の「亀老山(きろうさん)展望台」(ともに94年完成)という地方の小さな仕事でした。

おそらく、この頃から、以前の「M2」のような建築物を設計する建築家ではなく、木や和紙を使う、「和の大家」と言われるような存在となっていったようだ。

新国立競技場

これだけ隈研吾が、建築家として広く知られるようになったのは、当然ながら、東京オリンピックに向けて、新国立競技場の建築の設計の中心になったからだ。

だが、当初はいったん決定したザハ氏案が突然白紙撤回されたあとで隈研吾が建設を任されることになったのだけど、そこにかなりの混乱があっただろうことは、ただ報道を通じてしか、その「出来事」を知らない一般の人間にまで伝わってきていた。

ザハ氏はA案が安倍首相らに承認され10分もたたないうちに「我々の案と似ている」との酷評コメントを発表した。「スタジアムのレイアウトや座席配置が我々が発表したものと、とても似かよっており、2年間のデザインワークとコストカット案の要素も確認できる」と“模倣”の可能性があると指摘。

隈氏は会見で「(8万人収容のため)スタンドが3層になるのは合理的な解決策でそれはザハ案も同じ。スタンドについてザハ案はサドル型だが、私どもはフラットで環境に優しい」と説明。スタジアム上部の外周に「空の杜」と呼ぶ回廊がデザインされたのもザハ案と似ているが「外苑の森を高い場所から眺めたいという発想から得た。自然の結果だと思う」と、偶然の一致と主張した。大成建設の山内隆司会長は「ザハ案のスタンド工区の経験は生かされたか」と問われ「(当時は)いろいろ検討したが、それについて評価する立場ではない。コメントは差し控えたい」との説明にとどまった。

こうした報道が、さらに突き詰められたこともなく、コロナ禍の混乱の中で、なんとなくグレーのままだったけれど、実際に新国立競技場が完成した頃には、また別の非難がされ始めていたのも知らなかったのは、まだ実際には、行ったことがないせいだろう。

思ったよりも見応えのある建築だな──。それがこの施設を取材した筆者の感想だった。だが、世の中の声はそれとはかなり違っていた。一般の人が初めてこの施設を目にすることになったのは、2020年元旦に行われたサッカー天皇杯。その直後から、ネット上にこんな声が上がり始めた。

「木でつくられたルーバーなのですが、近づいて見上げてみると吊り天井に使われる吊り材に木を打ち付けただけという、とても安易な施工であることがわかります。たしかにコストは安く施工できるだろうけど、いくらなんでも日本を代表することになる建築物でこのおさまりはいかがなものかと」。

「建物からのぞいている木々の長さがバラバラで、まるでお化け屋敷のように見えてしまいます」

「ダクトや吹き付け断熱材がむき出しになった天井に簡素な蛍光灯が吊るされている光景は、とても先進国のスタジアムとは思えません」

国立にしては安っぽく見える──。筆者もそれは否定しないし、おそらく隈氏自身も自覚していると思う。それは、隈氏のデザインの特性であり、このプロジェクトで期待された役回りでもあったからだ。

当然かもしれないけれど、これだけ大規模なプロジェクトとしての建築物であれば、それは政治的なものと無縁なわけはない。それは、邪推かもしれないが、デザインだけではなく、政治的な部分でも勝ち抜いたはずだから、とにかく、国立競技場に関わったことで、あまり建築に詳しくない人間ほど、現在の日本には、著名な建築家は隈研吾以外がいないような、そんな印象になっているようにさえ思える。

ただ個人的には、隈研吾の建築物を見ると、時々、アーティスト・川俣正の作品を思い出したりもする。

妹島知世

建築界のノーベル賞といわれるプリツカー賞を日本人女性で唯一受賞している建築家が妹島和世である。

このプリツカー賞を受賞している人は、日本出身の建築家は、8人しかいない。丹下健三、槇文彦、安藤忠雄、SANAA(妹島和世、西沢立衛)、伊東豊雄、坂茂、磯崎新。本当に価値のある賞なのだろう。

そういった名誉だけではなく、金沢21世紀美術館に行ったときに、外から見てかっこよく、内側もシャープで、それでいて開かれているし、古都といっていい場所に、どう考えても異質な、ガラスとアルミという素材でできているのに、低い建物にしたせいか、なんだか溶け込んでいて、展示を鑑賞するだけではなく、カフェにも2度も訪れ、半日以上いて、ずっと気持ちがよかった。

だから、その美術館を設計した建築家が「SANAA」で、それは西沢立衛と妹島知世のユニットと知ってから、どちらの建築家も、改めてすごいと思うようになった。

知名度と価値

ただ、妹島知世は、隈研吾のように、新国立競技場といった、誰もが知っているような建築物には関わっていないし、隈研吾のように、頻繁にマスメディアに登場することもないので(ほとんど見たことがない)、紹介されることもそれほど多くないはずだ。

だから、その作品の価値が高くても、あまり広く伝えられることもなく、日立駅も、駅のカフェも、あれだけすごい景色なのに、知らないままだったのだろうと思う。(テレビで見ただけで、これだけ語るのも、ちょっと恥ずかしいとしても)。

隈研吾の建築をメディアでもよく見かけるのと、妹島知世の作品をあまり見ないのは、単純に、知名度の差なのかもしれない。

つまり、自分が情報に弱いということは差し引いても、そのものの価値と、知名度は決して一致しない、という、どの分野でも共通する、場合によっては理不尽ささえ感じる理由によって、妹島知世設計の作品を、10年以上も知らないだけだった、ということなのだろうと思った。

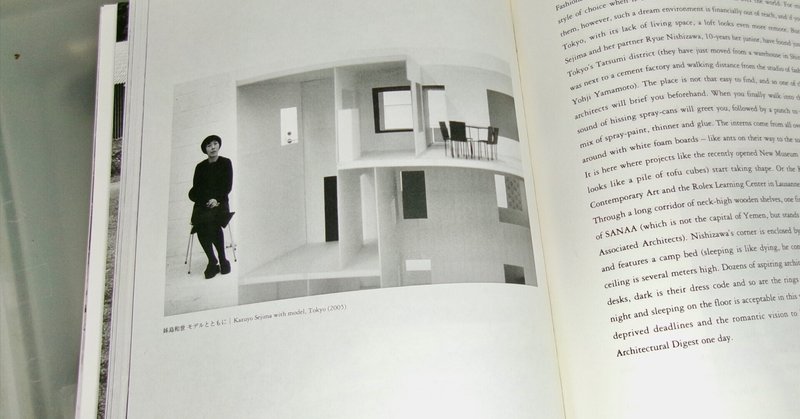

(※見出し写真は、「なりたいのは建築家」p316-317より)

(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえたら、うれしいです)。

#妹島知世 #このデザインが好き #業界あるある #建築家

#日立駅 #カフェ #知名度 #隈研吾 #和の大家

#プリツカー賞 #建築 #安藤忠雄 #金沢21世紀美術館

#SANAA #毎日投稿

記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。