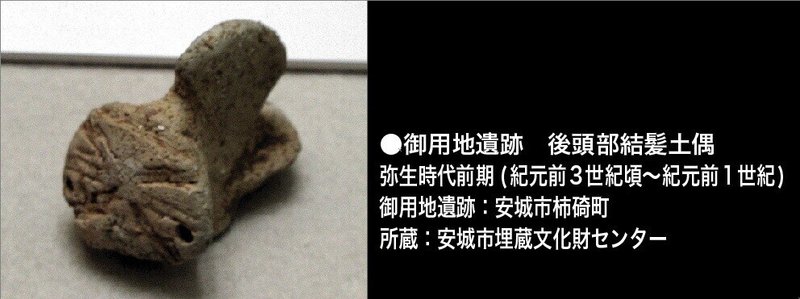

御用地遺跡 土偶 61:弁財天から市杵嶋姫へ

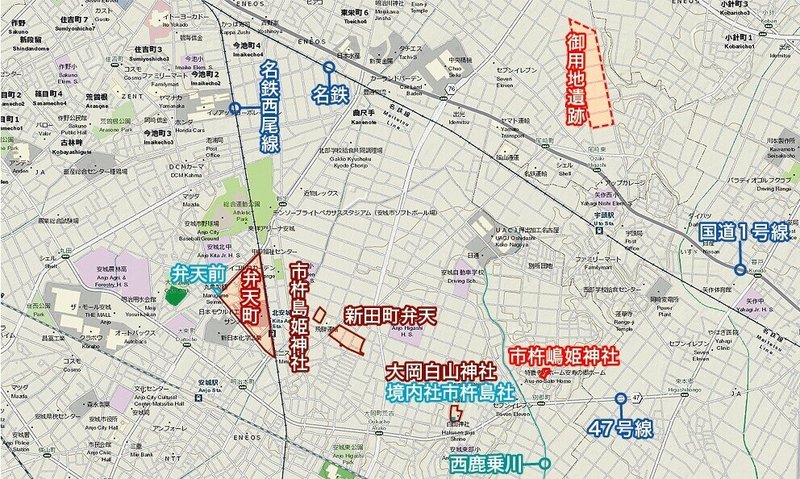

御用地遺跡の南2kmあたりを東西に走る県道47号線の北側周辺には安城市の中でも重要な神社と古墳が点在していましたが、今になって地図上で市杵嶋姫神社(いちきしまひめじんじゃ)を見つけてしまい、その別郷町に向かうことにしました。

上記地図にあるように、東西2.4kmあまりの間に基本的な土偶と関係があると考えている弁財天と明治期に弁財天に当てられたイチキシマヒメの名を冠した地名と神社が6ヶ所。

厳密に言えば、宮町 市杵島姫神社内には境内社新田弁財天が祀られているので、7ヶ所ということになりますが、点在している。

それらを紹介したのが以下の記事です。

県道47号線の北側に並行して延びる道で西鹿乗川(にしかのりがわ)を西から東に渡り、最初のT字を左折し、真っ直ぐ140mあまり北上すると、「村社市杵嶋姫社」と刻まれた旧い社号標の前に出た。

社地を区切るものは幟柱に結んだ黒黄のロープと道路脇の水路の蓋のみといった神社でした。

愛車を社頭の道路脇に駐め、石造八幡鳥居の前に立つと、正面20mあまり奥には瓦葺の拝殿が位置していた。

鳥居を抜けて奥に進むと、拝殿は入母屋造平入で、正面の板塀と板戸には下半分にトタン板が張られていた。

雨による腐食を避けるための措置だろうか。

拝殿背後には回廊が設けられ、向かって左脇には瓦葺で奥に長い倉庫と思われる建物がある。

拝殿前で参拝したが、まとまった由緒書は現場にもネット上にも見当たらないが、祭神を以下とする情報がネット上にあった。

・市杵嶋姫命

・加具土命

この情報とは別に秋葉神社が合祀されたとする情報があり、加具土命はその秋葉神社の祭神だと思われる。

社頭脇には教育委員会の製作した『市指定史跡 別郷廃寺跡』という案内板が立てられていた。

舌状に伸びた洪積台地の端、別郷町油石(あぶらいし)一帯に位置しています。伽藍配置(がらんはいち)及び境内の規模は不明ですが、現在の別郷町の集落のなかに約100メートル四方にわたっていると思われます。市杵嶋姫神社に礎石1個が運ばれていますが、風化の激しい花崗岩で、平坦な面に、径63センチの突出した柱座が残っています。

〜中略〜

「本朝文粋(ほんちょうもんじゅ)」(平安時代)の漢詩に読まれた「三洲薬王寺」は、この寺とみる説もあります。

ここ市杵嶋姫神社は別郷廃寺跡に祀られた神社のようだ。

また、ネット上には『愛知県神社名鑑』(愛知県神社庁発刊)にある情報を要約すると以下のような情報が紹介されていた。

安芸国厳島神社より岡崎町に分祀した社で、岡崎に鎮座する二百余年後、現在地に鎮座する。

脇に回って本殿を見ると、瓦葺流造だが下り棟にも熨斗瓦(のしがわら)が積まれ、重厚な寺院のイメージのする本殿だった。

本殿の写真をチェックしていたら、破風の中散(なかちらし)の飾り金具に丸に三両引の神紋が入っていることに気づいた。

撮影した時には気づいていなかったものだが、この紋章は今川氏の家紋の類型であり、三河にある母親の実家の家紋につながる紋でもある。

西側から本殿の裏面を迂回しようと、市杵嶋姫神社裏面の路地に出たが、路地を挟んだ本殿の裏面にはおびただしい石仏が集められ、並べられていた。

それがヘッダー写真だが、石仏の中には空海像が多く見られ、かつてこの地に真言宗寺院が奉られていたとみられる。

本殿裏面の路地から本殿の東側の境内に戻ると、方形の池が社殿に面する形で設けられていた。

池の水面には茶碗蓮(ちゃわんはす)の白蓮が花を開き、

水中には複数の鯉が遊泳していた。

池端には以下の案内板『神池復旧の記』が掲示されていた。

この神池は、往時からこんこんと湧きでる清水をたたえ、大きな色鯉など遊泳する、「べんてんさんのおみたれ」として親しまれ、町民憩いの場であった。

ところが二十余年前まったく枯渇したため、土地改良の際これを埋め、そのまま放置されていた。

この度、市民憲章モデル地区指定を機に、緑と水の町づくりの一環として、この神池の復旧を図ることになった。

明治用水土地改良区のご厚意と、町民の法師によって、昨秋見事に完成した。

特に、明治用水土地改良区からは、用水の無償供与にあずかり、私財を投じ、幾多の困難とたたかい献身した創設者都築弥厚翁の遺徳を景仰するよすがを与えられて感謝にたえない。

ここに関係者の努力をたたえ、いささかその経緯を述べ神池復旧の記とする次第である。

平成二年三月吉日

西郷町 市杵嶋姫神社の西160m以内に西鹿乗川が流れているのに、1.8km西に流れている明治用水からわざわざ水路を設け、取水したのは何故なのか。

西鹿乗川が不浄だったとか、使用権の問題があったとか、考えられるが、何と、ここにきて、明治用水から引いた水路は宮町 市杵島姫神社の地下を通り、西郷町 市杵嶋姫神社に向かってきていることが判明した。

ということは、おそらく宮町 市杵島姫神社の境内社新田弁財天も同じ水を取水しているものとみられるのだ。ここまでの別郷町 市杵嶋姫神社に関する情報とネット上の他の情報を組み合わせると、以下のような経緯があったのではないかと推測した。

七世紀後半に存在した別郷廃寺となる寺院が存在したが、廃寺となった後に真言宗寺院がこの地に創建され、その寺領に存在した湧き水でできた池に弁財天が奉られた。

明治期になると、廃仏毀釈で弁財天は廃止され、弁財天に変わって200年以上前に安芸国厳島神社から岡崎町に分祀されていた市杵嶋姫社が遷座し、市杵嶋姫神社と真言宗寺院は分離され、その後、真言宗寺院は廃寺となった。

社頭に近い場所に表参道の方を向けた朱の鳥居を持つ、トタン葺切り妻造平入の社が祀られていた。

この社に関する情報は無く、朱の鳥居は稲荷社か市杵島姫社を示すものだが、市杵島姫社なら池の近くに祀るはずだから、稲荷社である可能性が高いと思われる。

◼️◼️◼️◼️

安城市内の神社や地名をチェックするために真っ先に「弁天」「龍」「竜」などの類語で検索をしたのだが、何故か弁天町の存在を見落とし、「市杵島姫」の類語で検索をするのを忘れていたために、記事の並びがすっきりしないことになりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?