伊川津貝塚 有髯土偶 9:シイノミとシイタケ

愛知県西尾市吉良町の壁のようにそそり立つ石段を持つ小山田神明社の拝殿は、その石段の正面10m以内にありました。その拝殿前までは北側から社殿の東側に登ってくる舗装路を愛車で上がってきたので、気づかぬうちに、脇参道の下り坂を降りてしまいそうになり、危うく境内を通り過ぎるところでした。

愛車を境内の東の入り口に駐めて拝殿の前に立つと、2.3mほどの高さに石垣を組んで、その上に玉垣を巡らせた段上に瓦葺入母屋造平入の拝殿が設置されていた。

拝殿の正面の壁は1本木の長い舞良子(まいらこ:横長の桟)を張り巡らした珍しい板壁で、戸は格子状に太い桟を張り巡らして赤銅色に染めた、これも珍しい大きな引き戸が閉じられていた。

石段を上がると、拝殿の軒下の扁額は白くペイントされた地に金箔押しで「神明社」と浮き彫りされたもので、その扁額のエッジは戸に合わせて赤銅色に染めたものだった。

拝殿の階段に上がって参拝したが、祭神は以下となっている。

・天照大御神

・菅原道真

・宇迦之御魂神

・加具土命

菅原道真に関しては「御由緒」に「字天神の天満社を本社に合祀した」とある。

宇迦之御魂神は天照大御神の食を担う関係で、秦氏の祀った神。伊勢神宮外宮に祀られている豊受大神の別名とみていいだろう。

加具土命は天照大御神の弟。つまりスサノオの別名とみていい。

『愛知県神社名鑑』には「御由緒」に関して以下のようにある。

社記に暦応二年(1339年)三月十一日、猪子塚新田の鎮守の神として創建されたという。社伝によれば、足利尊氏荒川に在城の頃厨山下に三ツの新田を開いて三社を建てる。一の宮を小山田神明社、二の宮を饗庭神社、三の宮を友国春日社で尊氏の命により尾崎勘解由の一族の三人伊勢、春日、八坂に参りそれぞれ分霊を戴き祀る。〜中略〜 大正二年四月九日、字天神の天満社を本社に合祀した。同八年十二月一日、境内社の稲荷社、秋葉社を本社に合祀する。

縄文期のここは海に突き出た岬の先端だったと思われる。

拝殿の右手に回ると、瓦葺切妻造平入で、簓子張り(ささらごばり)の板壁に軒下が白壁の本殿覆屋が、それに合わせた渡殿に連なり、本殿覆屋部分を瓦葺白壁の築地塀が囲っていた。

小山田神明社の境内にはスダジイの大きな神木が幹を伸ばしていた。

スダジイは単独で生えていれば、全体の外観がブロッコリーに似ているのだが、社叢に覆われている境内の巨木では近くから見上げるしかなく、ブロッコリー形状であることが確認できない。

側に吉良町教育委員会の掲示した「吉良の保存木」であることを指示する案内板が立てられていた。

スダジイは幹が分岐しやすい樹木だが、神社内に多くみられるスダジイは複数に分岐した幹が捻れて縄状になっているのを観てきた。

スダジイは縄文人にとってはありがたい樹木で、生で食べられる長さ1~2cmのドングリを落とすことから食用にされてきた。

ほかに、シイタケも成る特殊な樹木だ。

材木としては耐久性が低いことから、伐採されることが少ないために、樹齢500年を超える巨木が福島県及び新潟県(佐渡)以西の日本全国各地で見られるというが、三河でも複数の神社内で遭遇してきた。

小山田神明社境内には猪子塚古墳(いのこづかこふん)が存在した。

これは小山田神明社にやって来て、その存在を知った。

本殿覆屋を囲った回廊裏面に円墳が位置していた。

墳丘上には複数の樹木が幹を伸ばしていた。

そして、墳丘上は完全に落葉が重なっており、地面は見えなかった。

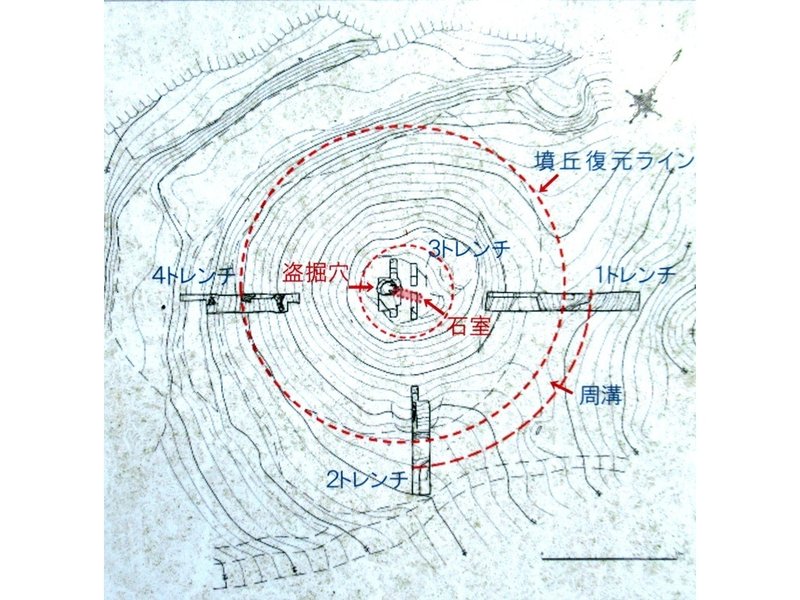

境内に掲示された西尾市文化財課の製作した案内書『猪子塚古墳』には以下のようにあった。

古墳時代中期(5世紀)後葉

築造の直径約23mの円墳

伝承によれば、当地が小山田村と称する以前、この古墳に因んで猪子塚村と呼ばれていたといわれ、本古墳は古くから塚として地元で大切に守られてきました。

令和3年2〜3月に古墳の内容確認のための発掘調査が行われ、直径約23mの円墳であることが判明しました。各調査区からは埴輪が出土し、墳丘には円筒埴輪が巡っていたと考えられます。

古墳の頂上には、盗掘穴とされる窪みがあり、この盗掘穴の底からは竪穴式石室の側壁の一部とみられる石積みが見つかりました。盗掘穴の中には、1mほどの板石が複数枚落ち込んでおり、石室のふた石に用いられたものと考えられます。また、盗掘穴内からは鉄鏃の破片などの鉄製品が約10点出土しました。

猪子塚古墳は、古墳時代中期 (5世紀)後葉の築造と考えられ、近在する正法寺古墳・経塚古墳、岩場古墳に次ぐ地域の有力者の墓と考えられます。

案内書『猪子塚古墳』に掲載された猪子塚古墳の平面図が以下だ。

また、発掘調査時の様子が以下だ。

猪子塚古墳は地図に表記が無く、その情報はネットにはほとんど無く、西尾市文化財課の製作した案内書が唯一の情報だった。

◼️◼️◼️◼️

一般に「シイ(椎)」と言えば、関東圏では「スダジイ」を指し、関西圏では「ツブラジイ」を指すそうですが、シイの古名「シヒ」に関して以下を意味するという説があります。

シ=下

ヒ=実

また、万葉集に椎のことを詠んだ歌は以下の3首があります。

家にあれば笥に盛る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る

片岡のこの向つ峰に椎蒔かば今年の夏の蔭にならむか

遅速も汝をこそ待ため向つ峰の椎の小やで枝の逢ひは違はじ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?