麻生田町大橋遺跡 土偶A 177:クロスした二つのレイライン

岡崎市保母町の美保橋から県道35号線に戻りましたが、地図で次の乙川に接近できそうな場所を探すと、35号線の1.4kmあまり西で東名高速道路が横切っている場所があり、そのすぐ手前の南側を流れる乙川に無名の橋が架かっていました。

35号線を西に向かうと、行く手に高速道路の高架トンネルが視界に入って来た。

35号線側からは目的の無名橋に向かう通路は存在しないので、対岸(左岸)側に大きく迂回してアプローチした。

乙川の左岸沿いのマイナーな道を西から東に向かい、東名高速道路の高架下を東側にくぐると、すぐ左手に無名橋に向かうものと思われる分岐道があった。

その森の中を通る道を入って行ってみたが、途中からは先に進めなくなっていた。

ただ、無名橋を下流側に位置する東名高速道路の高架下から無名橋を撮影できる場所があった。

ここは岡町だったが、このあたりで川幅は30m以内で、水面は非常に静かだ。

水面上に頭を出している石は存在していない。

両側は深い森で、20mほど上流に無名橋が見えるが、実質、使用されていない橋だと思われる。

橋は見えている部分の長さは半分以下で、実際にはかなり長い橋のようだ。

ここから取材した場所は対岸(右岸)に戻る。

35号線で東名高速道路を西に抜け、さらに90m以内で丸山町の神明宮の社頭に出る。

この神明宮とその社内に存在する複数の古墳に関してはすでに以下の記事になっている。

再度、ここにやって来たのは、やはり、一度やって来ている対岸(左岸)に祀られている神社が「乙川龍神めのうづ社」といい、その地名が「女能頭尻(めのとじり)」であることが判り、「めのうづ」が「女能頭」部分だけ抜き出して読んだものと思われ、さらに、かつては対岸(右岸)に「雄能頭」と呼ばれた地名が存在したとする情報があり、現在は「能頭(のうず)」という地名が残っていることを知ったからだった。

つまり、乙川の両岸に陰陽(男女)を表す地名が存在し、比較的最近になって左岸に乙川龍神めのうづ社が祀られたことから、もしかすると、両岸に見落としているものが存在しているかもしれないと、感が働いたからだ。

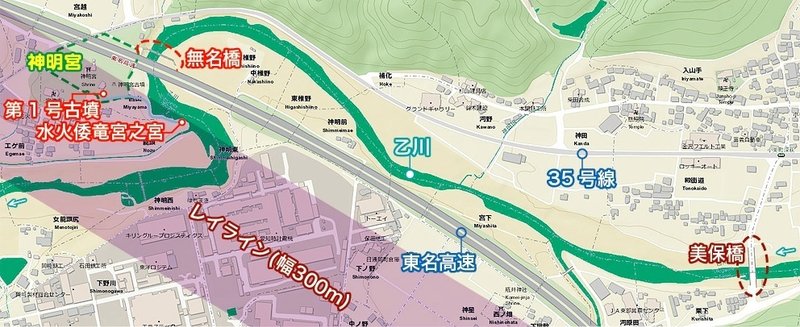

この部分は土偶の出土している両遺跡である御用地遺跡(安城市)と麻生田大橋遺跡(豊川市)を結ぶレイラインが通っている場所であり、そのことが乙川を辿る動機になったので、両岸に陰陽の要素があることを知って、スルーするわけにはいかなかったのだ。

この4月に入って暖かい日があったので、今年初めてモーターサイクルによる遠乗りをすることにした。

前回やってきたのと同じ脇参道から丸山町 神明宮の拝殿前の石鳥居前に出て、その脇に愛車を駐めた。

石鳥居の東側にある神明宮第1号古墳の背後がもっとも乙川に近いので、

前回やって来た時も神明宮第1号古墳の裏面から乙川を見に行ったのだが、潅木に阻まれて、乙川の水面を見ることなく、退散したのだった。

今回は丸山町能頭 乙川右岸

路面は樹木の根も張って荒れており、歩きにくかった。

この通路を30mほど進むと乙川と反対側の森は地面がじょじょに低くなり、歩いている通路は堤防の上を通っている形になった。

それ以外に状況は変わらず、何か存在する気配が無かった。

革ジャンを着ていたことから汗ばんできたので、あきらめて引き返すことも考えた。

結局かなり汗をかいて、90mも進み、3度目に引き返そうかと考えた時に目の前の森が少し開け、円形の場所があった。

そこには複数の人為的なものが設置されており、堤防上の通路の行き止まりになっていた。

小さな円形の広場の中心点には最小限の瑞垣で囲われた銅板葺流造の社が祀られていた。

瑞垣には「水火倭(みかわ)竜宮之宮」と墨書きされた表札が掛かっていた。

三河には以下の記事で紹介したように豊川にも竜宮伝承が存在した。

さらに乙川水源に近い場所に亀石が存在するという情報があり、男川流域には亀石大明神の存在しているのを見つけた。

そして、矢作古川(やはぎこがわ:西尾市)脇には小島龍宮社(龍宮跡地)が祀られ、この小島龍宮社と下記記事で参拝して来た鏡山神社(旧鏡山弁財天)を結んだ線上に水火倭竜宮之宮は祀られている。

下記MAPは3ヶ所の龍神を結ぶレイラインと土偶の出土した2ヶ所の遺跡を結ぶレイラインが陰陽を両岸に持つ乙川で交差していることを示したものだ。

ちなみに県道35号線から鏡山神社に向かう分岐道の入り口には「ここは石亀」と、竜宮に関係のある地名の刻まれた板碑が立てられているが、現在の地名には残っていない。

水火倭竜宮之宮で参拝したが、水火倭竜宮之宮の軒下にはこの宮に祀られた八柱の祭神を墨書きした板書が掲げられていた。

●船玉姫(フナダマヒメ)之大神

一般には「船玉神」と呼ばれる海の神だが、女神とみられていることから、この名称を使用したのだろう。

『魏志倭人伝』には卑弥呼が魏に使者を派遣する際に船玉神を祀る役割の人物を置いたとされる。

●乙姫之大神

竜宮に住む姉妹のうちの妹の姫をさす「弟姫(おとひめ)」の当て字を変更したものとみられ、乙川に関連して祀られたものだろう。

●玉依姫(タマヨリヒメ)之大神

神武天皇の母。

「玉=神霊」「依=依り憑く」「姫=巫女」

「神霊の依り憑く巫女」と解釈されている。

●面足姫(オモダルヒメ)之大神

名前が揺れ動く水のあわを示す沫蕩尊(アワナギ)の別名とされ、やはり河川や海に関係のある神とみられる。

一般にはイザナギと同様、男神とされるが、ここでは女神となっている。

●うがやふきあえず大神

漢字では鸕鶿草葺不合尊(ウガヤフキアワセズorウガヤフキアエズ)と表記される神武天皇の父。

●八大竜王之大神

法華経に登場する仏法を守護する竜族の八王。

雨乞いや海難など、水に関する八柱の神の総称ともされる。

●恵比寿大黒天之大神

恵比寿は漁業の神であり、招福・金運の神である大黒天とはセットで祀られる神。

●男之頭女之頭之大神

かつての乙川両岸の地名「雄能頭」「女能頭」に対応した神。

水火倭竜宮之宮の真後ろを見ると、石の角が露出し、乙川に突き出ていた。

この水火倭竜宮之宮を祀った円形の場所は乙川の岸辺にそびえ立つ岩座石の上に設けられているという。

水火倭竜宮之宮の左手前には玉石を三重にめぐらせた石垣の中にコンクリートを饅頭形に固めた基壇を持つ三角形の1部が欠けた形の板碑に神像が浮き彫りされていた。

それは玉(神霊)と軍配(戦闘神であることを表すもの)を持った羽衣を持つ女性像で金文字で「龍宮乙姫」と刻まれた表札も一体に刻まれていた。

背後の山の重なりの谷間から太陽が昇っており、アマテラスも感じさせる神像だ。

もう一つ、頭髪に生き物を持つ人物の合唱坐像が石の基壇上に祀られていた。

こちらは大きな玉石を一重に巡らせ、その中に白い大粒の玉砂利を敷き詰めた中に設置されている。

ヘッダー写真は頭部を拡大したものだが、頭髪内の生き物は龍だろう。

となると、ここに祀られた八柱の神の中では八大竜王之大神だと思われる。

◼️◼️◼️◼️

小生がモーターサイクルで遺跡や神社や磐座類を巡っている目的は一部の土偶を非論理的に弁財天(龍神)と同一であることを証明するためなので、土偶のレイラインと龍神のレイラインが龍神を祀った場所でクロスしているのに遭遇したのは楽しい兆候なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?