三島由紀夫氏はなぜ自決したのか?『豊饒の海』なぞの結末を、解明する《1》

◆YouTube動画は、⇒ こちら。

全四巻の『豊饒の海』を完結させる原稿に、封をして編集者にあててことづけた、その朝、三島由紀夫氏は「楯の会」の制服で市ヶ谷に向かった。

生きて帰らない、決意である。これが遺作と、覚悟をこめた大長編の結末は、大きな謎だ。

「世界解釈の小説」という三島氏自らの言葉とは対極に、すべての長大な物語が崩壊する。砂を噛むような、この結末。

【世界解釈の小説、は「豊饒の海について」評論全集Ⅱ巻499頁】

ワーグナー『指輪(リング)』を、この謎の結末に重ねると、自決と一体の永遠の芸術があらわれる。

『豊饒の海』全四巻はワーグナーの美と一体にされて、輝かしく羽ばたく。

芸術と行動、文と武。『豊饒の海』と自決は、一体の跳躍だった!と述べて参ります。

◆新発見!と私が申した事項を、ただちに把握されるには、

ずっと下の課金部分 ”★12 世界の芸術へ。大ドンデン返し!” まで スクロールお願いします。『天人五衰』を既に読まれて、結末の謎を実感された方に、お勧めです。決して、

ガッカリじゃない!と、

確信しております。が、なんだ?これは! 納得できない!そんな万一の際はご感想、ご意見、お寄せ下さいませ。考えを深めさせて頂きます。

◆そうじゃなく、本当に新発見?いぶかられる皆さまに、

この記事の、YouTube動画 (← クリック下さい) を作りました。

また、自決への論理=『文化防衛論』 と YouTubeと noteで、述べてます。

YouTube の動画 →【第1回】【第2回】【第3回. まとめと完結編】

自決して挑む、永遠の世界芸術=『豊饒の海』と、この記事《1》で証します。

記事《2》は全てフリーで阿頼耶識(アラヤしき) の解明に挑みました。

noteの記事でも『文化防衛論』を4本で述べます。YouTube よりも詳細、厳密な記述です。こちら↓ から

https://note.com/34_13_1_25_11_0

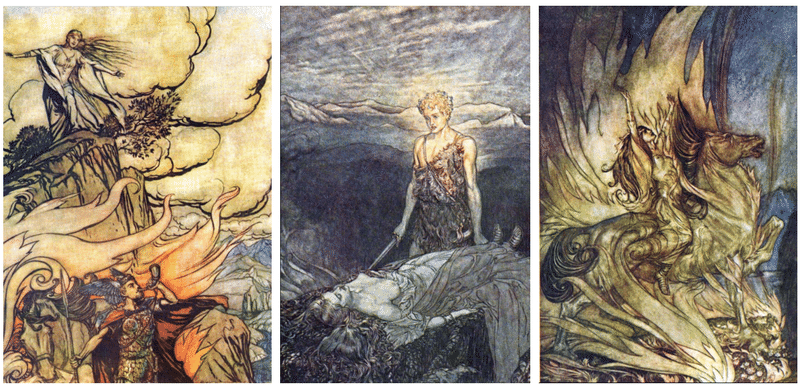

⇧⇧最上段.右は、源氏物語の世界を形にした、桂離宮。⇧その下は、ワーグナー『指輪』各シーン。(ともにWikipedia)

★1 第一巻『春の雪』幕あけにこもる魂

大正時代、日本は世界の一流国となって、わずかな和を築いた。

貴族社会を文学のステージとできる最後の時代。源氏物語の柏木をモデルにして、若さに引き裂かれる悲恋が描かれます。

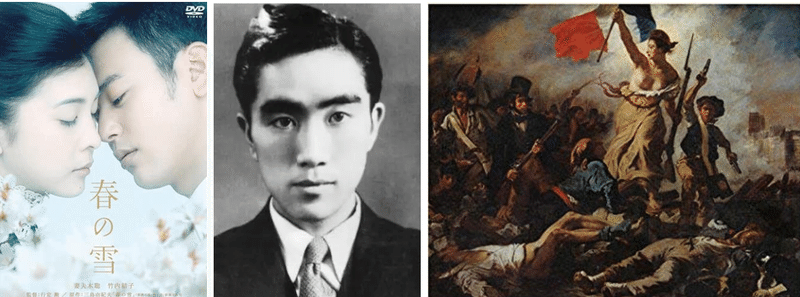

⇩左は、源氏物語絵巻の柏木(Wikipedia、部分)。右は、第一巻『春の雪』の映画、行定勲 監督 2005東宝 。この作品が書かれて38年、初の映画化でした。

三島の純文学は、書き出しに圧倒されます。

初めて読むとき、ぐいぐい引き込まれるパワーに、ただ没入してしまうが、

三島の魂を信じて作品の謎に挑むとき、ガラス細工のような繊細な技巧に、読み返すほどに感嘆が深まって、

この言葉の美を、たくさんの人々に末永く、より深く味わって頂いて日本の古典となりますように!と血はさわぎ胸が熱くなってしまいます。

『春の雪』冒頭の 3行で、日露戦争から数年後のころ、まだ若い学生の清顕(きよあき) とその親友を柱としたストーリーだと、設定が述べられます。

ヒロインが登場しても、その仕草だけが美しく描写されて、視点はずっと男性に置かれます。

ヒロインの心の内が描写されるのは、中盤のクライマックス、そして鎌倉の海岸からの帰路、終盤となった般若心経より後のシーンに限られます。活字が輝くような文章です。c/f

次の 5行。だれもが戦争を忘れて、他人からの受け売りで戦争を言い立てる。それはこの現代とまったく同一だ。叔父が二人も戦死したのに、と

全四巻のテーマ、そして三島が渾身の力をこめた、現代日本への諫言がつくされます。

そこから、日露戦争のおびただしい死、その死を悼む、写真の描写がつづきます。

⇧日露戦争の写真への考察は、井上隆史『三島由紀夫 幻の遺作を読む もう一つの「豊饒の海」』光文社新書94-96頁。写真は漁書日誌 3.0。

※古いですが昭和62年 22刷 の文庫で『春の雪』の【頁】を示します

写真は、異郷の「得利寺付近での戦死者の弔祭」。三島はこう記します。

画面いっぱいに、何とも云えない沈痛の気が漲(みなぎ) っている

かもし出す悲哀は、限りがないように思われた。【7頁】写真の描写は 1ページ半にわたり、文章から写真を思い描くと、

この直上のイメージに、構図だけは似たセピア色で、もっと近景が目の前にあって被写界深度が深く、遠い兵士まで明瞭な写真を、私は想像しました。

だが、大木の本数が違う。兵らの軍服も、白木の墓標、中央の祭壇も文章とは異なって、はっきり見えない。

リンク先の情報によれば、この「日露戦役回顧写真帳」は戦勝して三十周年 1935年の発行です。日露の戦勝のとき清顕は 11歳。三島は、写真集が発行されたとき数えの 11歳でした。ならば、

官僚の父が家に持ち帰ったこの写真集を 11歳の三島が見て、死の悲哀、沈痛の気に、胸をつらぬかれた。

少年時代のその強烈な体験を「世界解釈の小説」と決意した大作の冒頭、清顕の目に、心象風景として投影した。

この「戦死者の弔祭」は『春の雪』であと3回、重要なシーンに現れます。c/f

戦争の悲哀を忘れて、モノとカネをあさる日本への諫言。

三島文学のテーマです。

★2 謎の結末、大ドンデン返し《その準備》

『豊饒の海』全四巻のフィナーレは、昭和45年の自決よりも 5年の後、昭和50年に設定されます。

第二巻の終局で、世界に崩壊がきざすと、三巻四巻でモノとカネに毒された世界はガラガラ崩れる。そして

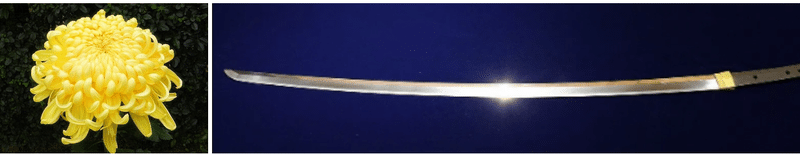

自決して 5年の後も、一巻二巻がきわめた「菊と刀」の美は、崩落したまま捨ておかれる。つまり、なぜ自決したのか?人々は理解しない。

そう三島は、自らの死の先を、予言したのです。

自決から 5年どころか 50年。モノとカネが世界を大崩落させたのに、

人々は「菊と刀」など忘れ去って、美への感性を捨ておいて、欲だけで生きている。

美はいつか再生するのか?

じつは『豊饒の海』の物語の大破局、砂を噛むような結末は、

三島由紀夫が自決、自らの生命を棄てて、永遠の生へと羽ばたく、渾身の飛翔であったと、

『豊饒の海』を、世界の永遠の芸術とすべく、生命を棄てた決死の行動であった、と述べます。

第一巻『春の雪』の美しいヒロイン。その人に裏切られる、全四巻の物語の大破局は、美の再生への、輝かしい跳躍。

跳ねる愛馬を駆った、三島のきらめく飛翔。

そう、述べて参ります。

結末の謎を知ったとき、美を再生させるのは、私たち日本人です。

美の再生・・・。醜悪な、モノとカネによる大崩壊の、大ドンデン返し。

歓喜あふれる大団円へ。一転させる鍵が、ワーグナー『指輪』です。

敗戦からずっと、モノとカネをあさり続ける醜い日本人。

三島が自決しても、いぎたなく日本は眠りこけて、ついに日本文化は大崩壊し、美は崩落する。謎の結末が、読者を裏切りつづける。

だが、大ドンデン返し。日本文化は、世界の芸術と一体にされて、再生して未来へ羽ばたく。

「戦死者の弔祭」の写真の描写に、早くもそれが示されます。

すべては中央の、小さな白い祭壇と、花と、墓標へ向って、波のように押し寄せる心を捧げているのだ。

一つの、口につくせぬ思いが、中央へ向って、その重い鉄のような巨大な環(わ←原典ルビ)を徐々にしめつけている。・・・・・・【7頁】

環とは、リング。ワーグナー『指輪(リング)』は、序夜と3日にわたる四部からなる楽劇の超大作です。

『豊饒の海』は『指輪』との合体、文学と楽劇が合体された、永遠の芸術に挑みました。

⇧ブリュンヒルデと英雄ジークフリート。右は、愛馬を駆って天に昇るブリュンヒルデ。(Wikipedia)

環とは、また阿頼耶識(アラヤしき) です。

仏教の教義とは、やや異なって、物語を動かす阿頼耶識は「宿命」とされています。

しかし三島は、仏教哲学の正統をもしっかり踏まえています。

第三巻『暁の寺』では阿頼耶識を滝にたとえて、むつかしい教義をみごとに凝縮して、驚くべき鋭さです。また三巻四巻のモノとカネ、欲だけの醜さは、汚れはてた阿頼耶識なのだと記事《2》で詳述します。

★3『春の雪』幕あけで、語られること

これから『春の雪』を読まれる方々の、楽しさを傷つけぬ範囲で、この三島の遺作の幕あけ、導入部のすばらしさを述べます。

清顕は 18歳。戦死者に心をよせる写真に彼は、その悲哀、沈痛の気~悲しい滅入(めい) った考えに、繊細な心をとらわれます。

なぜか?

それは彼の家柄と育ち、明治の元勲の侯爵家の嫡男という武家の血、ではなくて、

幼時に公卿(くげ) の家に預けられたからだ、と三人称小説の語りによって客観視されます。【7頁。昭和62年の22刷で、です】

この、公卿と武家。16歳の三島は、わたしは武家と公家の祖先をもっていると書き、その作品は、戦死する宿命を直視した昭和19年10月、遺作として出版された『花ざかりの森』の表題作とされました。

本が世に出て、これで私は、いつ死んでもよいことになったのである。~

薄命の天才として、日本の美的伝統の最後の若者、美の特攻隊として。

19歳の自らの思いを、三島はそう回想します。【『私の遍歴時代』ちくま文庫98-99頁。中公文庫もあり】

⇩行定勲 監督の映画「春の雪」庭園のロケ地とされた栗林公園(ビーウェーブ)

そして、壮麗な屋敷と広大な庭園が、描写されます。

三島の記述によれば 14万坪【7頁】462,000㎡。東大駒場キャンパスの 1.8倍。正方形に換算すると一辺が、渋谷から井の頭線の神泉駅の 1.3倍です。

注意すべきは、池の鼈(スッポン) です。元勲である祖父が、病気になったとき生命を救うために贈られて、池で殖(ふ) えたスッポンです。

物語がフィナーレとなる「五十」の一章が、清顕の死への決意、死がどう決意されたか?を語ります。

その一章は、万葉集と古今集からつづく宮廷の優雅に、スッポンの血が挟まれて構成されます。

公卿の優雅、そして元勲たる武家の血。この二つによって死が決意された。

そう私は解釈しています。

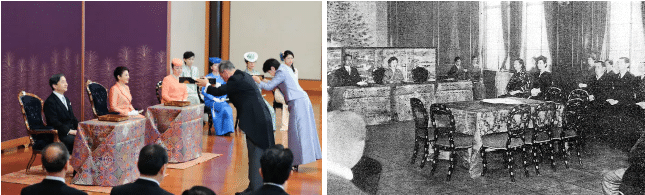

⇧歌御会始の儀。令和に初めて催された令和2年1月6日(日経電子版)と、昭和天皇の御代(Wikipedia)。

★4 清顕は、おかしな青年なのか?

『春の雪』は、三人称で語られる小説で、視点は男性の側に置かれ、ヒロインは仕草が美しく描写されて、ヒロインの心の内に立ち入るのは重大な、数える程のシーンだけ、と前に述べました。

では、清顕に付く書生の心の内は、どうか?清顕をどう見ているのか?

書生の飯沼は、夜間大学に通いながら住み込みで清顕を教育する、23歳の青年です。鹿児島の郷里の中学校から推薦を受けて 6年前に書生となった【13頁】、彼の心の内がこう語られます。

清顕の美しさ、ひよわさ、そのものの感じ方、考え方、関心の持ち方、すべてが飯沼には気に入らなかった。

『俺がたとえ侯爵になっても、俺の子だったら、決してこんな風には育てない。侯爵は先代の御遺訓をどう思っておられるのだろうか』【14頁】

そして清顕の幼い打ち明け話に、

飯沼はその言葉の浮薄、その責任感の欠如、その潤んだ目に浮かぶ恍惚(こうこつ) をことごとく憎んだ。【15頁】とされます。

※「菊と刀」が自決への論理である点は、動画【1】、記事《1》。

清顕は、自らの教育係に、こんな目で見られている。

そんなに、おかしなナヨナヨした青年なのでしょうか?

いま見た俺の子だったら、こんな風には育てない。この一文は重要です。

第二巻『奔馬』では、その書生、飯沼の子が「刀」の魂を体現する英雄として登場します。英雄の「刀」武士の魂、強さの美と対比されて、

『春の雪』の清顕は「菊」ひたすら優雅へと挑みます。

ついにフィナーレで、元勲たる祖父の生命をつなぐ血、人々の悲願がこもる、武士の血に目ざめる。

生命をかける生き方、死に方に目ざめ、決意された死によって『春の雪』は幕をおろします。

今まだ 18歳の清顕は、自らの武家の血からどんどん孤立し、「刀」から孤立して、「菊」の優雅に挑みます。乃木将軍が現役の学習院院長のまま、明治帝に殉死すると、校風はもっぱら武勇を尊ぶようになります。

十八歳になった清顕は、だんだん自分の環境から孤立してゆく思いにとらわれた【15頁】

家庭から、のみならず、学習院が院長乃木将軍のあのような殉死を、もっとも崇高な事件として学生の頭に植えつけたために、

武張ったことのきらいな清顕は、学校に漲(みなぎ) っている素朴で剛健な気風のゆえに学校を嫌った。【15-16頁】

⇧乃木提督(中央の左)の「水師営の会見」、右は日本海海戦での東郷提督(Wikipedia)。偉大な戦功と、敗れた敵の名誉を重んじ、敵が祖国のために戦った武勇を敬う乃木と東郷の行動が、世界じゅうで称えられた。ともに英仏から受勲、乃木はドイツ帝国・チリ・ルーマニアから、東郷は大韓帝国・ポーランド・イタリア・スペインからも受勲している。

乃木のこの写真は全世界の新聞に載り、欧の騎士道精神から賞賛されて、世界の英雄だった。

三島を愛読する人と『春の雪』について話すとき「三島は自分のことを書いた」と、よく意気投合してしまいます。

ここまでに述べた戦争の悲哀、学習院時代の武勇への嫌悪。また、帝国劇場でのヒロインの美しさ【74頁から】。

みな三島の、自らの体験であり、三島は自らの世界観、理想像を存分に盛りこんだ!と思われます。

清顕は「菊」にあこがれ、学習院で「刀」から孤立して優雅に挑み、そのはて「刀」の血に導かれて、死へと突き進んだ。

三島由紀夫その人、を見る思いです。

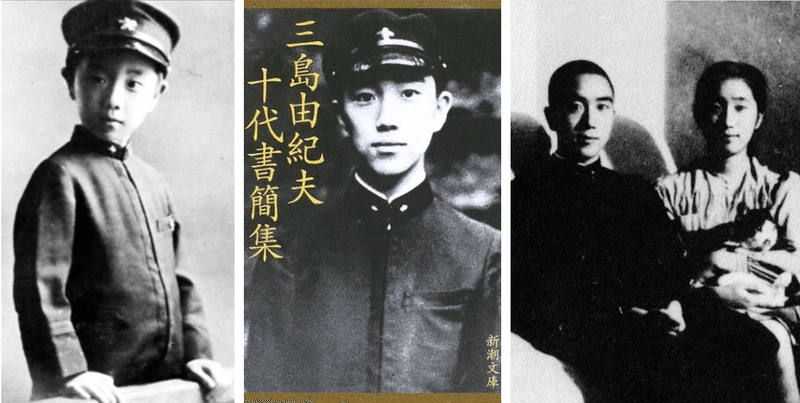

⇩学習院の制服姿の三島。右は、敗戦の直後に他界された令妹の美津子氏。

清顕は優雅を学んでしまった。つい五十年前までは素朴で剛健で貧しかった地方武士の家が、わずかの間に大をなし、清顕の生い立ちと共に、

優雅の一片がしのび込もうとすると、たちまち没落の兆をしめしはじめるだろう。~ 彼は優雅の棘だ。【18頁】

そう、清顕は「菊」の優雅を学んだ。武勇の、対極にいる。

第二巻『奔馬』が「刀」武士の魂をストレートに行動する、英雄の強さを描くのと対極に、

清顕の目を透して、とぎすまされた感性がとらえた情景の優雅、ヒロイン、悲劇の美を、ゆったり楽しむ文学。剛健や責任感にこだわらない文学。

これまでに引用した三島の文章から、そんな設定を読みとる時、

何となくナヨナヨした青年の悲恋、と読んでも充分に楽しめますが、三島の人生、その時代に思いをはせる時、

「菊」の優雅、があざやかに胸に響きます。

※「菊と刀」が自決への論理であると『文化防衛論』に記されており、前掲の動画【1】、記事《1》で詳述しております。

★5「菊と刀」を表現するテクニック

第一巻『春の雪』のテーマは、「菊」の優雅。

第二巻『奔馬』は、「刀」武士の魂によって行動する英雄の物語。そう述べました。

三巻四巻のテーマは、三島自らの言葉によって、少し先で見ます。

ここでは、一巻の「菊」、二巻の「刀」。そのテーマを描くため、三島は主人公をどう設定したのか?三島の言葉から、見ます。

「菊と刀」の二面と同じく、ある一面を 1人の主人公で表す、というテクニックを、三島は『鏡子の家』でも駆使しました。

⇩監督・脚本は Paul Schrader、製作が Francis Coppola, George Lucas。豪華な布陣による映画「Mishima: A Life In Four Chapters」1985。

カンヌ映画祭で、最優秀芸術貢献賞。国内では未公開。

『鏡子の家』は、世俗への身の処し方・感受性・行動・自意識という四面を、4人の主人公で表す。【『裸体と衣装』新潮文庫72頁】

このシーンは烏丸せつこ、そして自意識に没する死を演じる沢田研二。

①「刀」の主人公は行動し、テーマを破壊しつつ発展させる。

テーマの重さは、主人公の内面、でなく、置かれた状況と、彼が挑むべき対象によって示される。「刀」は破壊され、また発展し、彼の行動によって研ぎすまされて、純粋観念へと昇りつめる。【『裸体と衣装』71頁】

第二巻『奔馬』の展開、そのままです。

②「菊」の優雅をテーマとする主人公は、受動的だ。行動が少ないから、テーマに引き止められて、テーマがより強く表現される。

彼はテーマの芽を、内面に持つから、彼の心にある「菊」が小説の各部分に浸透して、各部分で花を咲かす。

彼は堅固な性格でないから、彼の性向は流動して、ストーリーに流れ込み浸透し、ストーリーを流動させて、かくて小説自体を一種の行動と化する。【同70頁】

上の文章から「菊と刀」、『春の雪』と『奔馬』で三島がめざしたもの、駆使したテクニックが明らかです。

出典の『裸体と衣装』が書かれたのは昭和33年。もうその時、「菊と刀」のテーマを究めるテクニックが、発想されていました。

★6『裸体と衣装』から、清顕を解明する

※この節は、やや高度です。いったん読み飛ばして頂いて、次の ★7 へ 飛んで頂いても、論理は通じます。

いま見た『裸体と衣装』は、こう続きます。

「菊」の優雅をテーマとする主人公の、受動的で流動する性向。そんな性向と対比させて、「性格」は堅固だ、と三島は言います。

堅固な「性格」が小説で重要なのは、むしろ副人物においてである。【同71頁】その、副人物との対比を考えます。

「菊」の清顕は流動する性向によって、優雅を学んだはて、終盤で「刀」の血に目ざめる。性向は流動しました。そうでない、流動しない「性格」。

そんな堅固な「性格」に三島が設定した副人物は、清顕の親友の本多です。

本多は全巻に登場して、第一巻では理智、穏和【16頁】、清顕のために尽くす【258頁】そんな堅固な性格をつらぬきます。

そんな青年だった本多が、第四巻ではモノとカネに毒され、欲にまみれて見ているだけの 81歳の老人となり、物語は大破局します。

『鏡子の家』を、三島は現代の地獄めぐりと言いますが、本多の苦しみもまさに地獄です。

【「鏡子の家」そこで私が書いたもの 評論全集Ⅰ巻 1064頁】

⇧左は「絵本 地獄」白仁成昭 風濤社1980(amazon)。右は、茨城県 青龍寺の「熊野観心 十界曼荼羅」。

地獄めぐりと大破局は、本多のみならず読者、そして現代の日本人の地獄めぐりであり、

大破局からの大ドンデン返しは、「菊と刀」の再生でなされる。これが全四巻のテーマで、地獄は、本多はじめ日本人の自らの心の投影、それが阿頼耶識の仏教哲学です。

ここで、『春の雪』の本多と清顕の深い会話から、清顕の性向、そこに三島が追究したテーマを見ます。

◆決定的なものが欲しい

十月の紅葉に彩られた、よく晴れた日曜の午後、本多に「これ以上、何が欲しいんだい」と尋ねられて「何か決定的なもの。それが何だかはわからない」と答えます。【22頁】

それは忘れがたい春日宮妃殿下のお姿か?【24頁】と核心にせまるかの矢先、ヒロインに妨げられます【35頁】。

◆世界の秘密の鍵を、握っている

「自分の心の本質と世界の本質、二つを結合できたら・・・」と本多に言われて、自分こそ、生れながらに世界の秘鑰(ひやく=鍵) を握っていると感じます。【37頁】

◆優雅のための、懇願

心の中へ踏み入らず、あいまいな、美しい岸辺で止めておいてくれ、と清顕は懇願し、本多は審美的な見物人、優雅を見る人になる。優雅に溺れて死苦するときも、です。【39頁】

これは、『金閣寺』にある行動者 vs 認識者 という対比とは異なります。

本多は見物人でありながら、清いものが悉く汚れる世【82頁】に染められて、三巻四巻で、そんな自らの心が投影された地獄をさまよいます。

◆清顕の夢、本多の法律

「万巻の書を読み疲れたような顔をしている」と言われた清顕は、その感性の鋭さで万巻の書も敵(かな) わぬほどの夢を見る。【19-20頁】

法律家をめざす本多は、よりひろい普遍的真理を空想して、マヌの法典に行きつき、それが輪廻転生によって成立すると知る。【66-68頁】

清顕の夢が、未来を予知した真理だとは、まだ知られません。

◆個性、そして時代の様式

本多は言います。「個性で生きたいと考えても、時代の様式の中でしか、人は生きられない」

「金魚に、金魚鉢が見えないように、見えない様式の中にいる」

そして清顕に「貴様は感情の世界だけに生きている。それを貴様は個性だと思っているが、感情の世界そのものが、時代の様式の一番純粋な形かも知れない」【107-108頁】

これは「源氏物語の美に『春の雪』は挑む!」という宣言です。

⇧源氏物語「若菜」から登場する柏木は、たいへんな貴公子ですが、もっと高貴な女性、光源氏の正室に恋こがれて、そのはて生命を落します。

恋のきっかけが、御簾を引っぱって女性の姿をかいま見せた猫で、

女性その人でなく、その召使いと柏木の攻防で、ストーリーが動きます。

『春の雪』では、猫が黒い犬に変更されて、ヒロインが登場するシーンに描かれます。滝に巻かれて死ぬ、黒い犬。

そのときのヒロインの新鮮な生きた優雅に、清顕は恥じて、そして怖れる。【31頁】そしてストーリーが動きだします。

召使いとの攻防、手のとどかぬヒロインとの恋も、源氏物語と同一です。(画像は Wikipedia)

◆さきの言葉、

感情の世界そのものが、様式の一番純粋な形という時代。ならば、平安朝文学の時代を、まず挙げるべきでしょう。

平安朝の個性が、様式とされた文学について、三島は言います。

宮廷の人々の最高の文化集団があり、共通の文化意志を持ち、共通の生活の洗練をたのしみ、そこに樹立された「様式」が文化の正午、白昼(まひる) 、源氏物語を生んだ。

この古典の最高峰を、もし源氏の罪の意識を主軸にして読むのなら、近代文学に毒された読み方である。

【「日本文学小史」、『小説家の休暇』の294-296頁】

源氏物語の感情の世界そのもの、その一番純粋な様式を、三島は現代の芸術に再帰させて、『春の雪』に結晶させた。

感情の世界だけに生きた「菊」が、近代文学とされて罪の意識に、「刀」の剛健、責任感へと目ざめてゆく。そう流動する性向を清顕に与えたのです。

◆通俗の愚神信仰がのこり、意志は歴史を動かさない

本多の言葉はつづきます。「個性は、時代の様式に飲みこまれる。時がそれを証明する。あと何十年かたったら、俺たちが軽蔑してる粗雑な連中の通俗と一緒くたに扱われて、ひと括りにされ、あの時代は、などと言われるのだ。くだらない。

時代というものは、いつでも愚神信仰に総括されるんだよ。

だから俺たちの意志は、歴史を動かさない。俺が一生をかけて、意志で歴史をねじ曲げようと地位や権力を手にして努力しても、ムダだ。

もしも百年後、俺の意志どおりの歴史となっていても、それは俺の意志とは、関係ない」。

清顕は反論します。「貴様の意志も一度死んで、それから見えない潜んだ糸になって、意志の成就を援(たす) けたのかも知れない」

しかし本多は言います。「冗談じゃない。俺はそのときはもう死んでいる。死んでしまった俺は、成就とは関係ない。

あらゆる人間の意志は挫折するのだ。そのとき西欧人なら、こう言う。

『俺には意志があったが、偶然によって失敗した』

考えてもみろ。意志が弱くたって、偶然の成功はありうる。成功も偶然のおかげ、失敗は偶然のせい。だから意志は、偶然を頼りにして、祈るのだ。

偶然とは、意志の逃げ場所で、そこに神がいる。挫折したら、また神に祈って、そうやって意志は希望をつないで来た。

偶然が死んだら、神が死んだら、もう意志に逃げ場はないぞ。

『偶然は死んだ。意志よ、これからお前は永久に自己弁護を失うのだ』

天にその声が轟くと、意志は腐って溶け落ちて、意志のない世が始まるのだ」【107-114頁】

⇧左は「ツァラトゥストラはかく語りき」(バーンスタイン.NYフィル1970、CBS/SONY)。中は、ニーチェが初めて教授を務めた、スイスのバーゼル大学。

失敗するのは、高く望むからだ。祈るべき神は死んだ。もはや運のよい成功など無い。成功は自分の力だから、すべての成果は自分のものだ。もし失敗したら、すべての努力は徒労となり、すべてを失う。

そこで希望をつないでくれた神は、もう死んだのだ。

だから人間は、手の届きそうな目標だけを見て、出来そうな事だけをやり、利己のため生きる。

高みに挑む人が失敗すると、手を叩いて嘲笑する。成功したなら羨んで嫉妬して、嗅ぎまわって弱点をさがし、足を引っぱってこき下ろす。

そんなルサンチマンだけの世、意志のない畜群の世が、いま始まったのだ。

【 三島の発想は、ニーチェ『ツァラトゥストラ』に拠ると考えられます】

本多は「貴様には意志というものが、まるっきり欠けているんだ」と言い【110頁】、

「貴様がそんな哲学を信じている筈はない。おそらく貴様は自分の美貌と、変りやすい感情と、個性と、性格というよりはむしろ無性格を、ぼんやりと信じているだけなんだ。そうだろう?

それが俺にはいちばんの謎なんだ」【114頁】と言います。

意志が欠けている。ニーチェ哲学と同一の境地に、なぜか清顕は達して、しかし美しい。

なぜか? それがいちばんの謎だと本多は言うのです。

◆◆ここまで、長い論理をへて『裸体と衣装』まで来ました。⇧沢田研二の『鏡子の家』のシーンをさきに見た、そのすぐ下の文章②まで、たどり着きました。

今の、本多の言葉、貴様には意志が欠けている。

もはや、明快かと存じます。

行動する意志を欠いた、受動的な清顕。そんな彼の、変りやすい感情、性格というよりはむしろ無性格。それは、

『裸体と衣装』で見た流動する性向。

「菊」のテーマを追究する主人公に、三島が負わせた性向、それが浮薄。意志でなく、感情の世界だけに生きている【107頁】。そんな清顕の感性の鋭い目を透して、読者の目に展開する「菊」の優雅。

感情だけ、から生じる責任感の欠如【15頁】。

そんな性向を、個性と信じている。つまり、源氏物語を、現代に再帰させた清顕の個性に、三島は自信を持って、

ルサンチマンだけの醜い現代社会に、決定的な優雅の真理を、近代文学として樹立したのです。

どうでしょう?『春の雪』の文章だけでは、ストレートな理解は不可能では?原典もご確認下さい。

『裸体と衣装』『日本文学小史』を併読しないと、決して理解できない。・・・・・・

三島文学を精読する読者に、三島は深く語っているのです。

★7 ほかに、気にかかる事項

◆限りある命ならば永遠に生きたい

自決の日の朝、部屋にのこされたメモには端正な文字で、限りある命ならば永遠に生きたいと書かれていました。【安藤武『三島由紀夫「日録」』未知社1996 424頁】

これから自決すると「楯の会」の制服で二度と帰らない邸を出るとき、書きのこしたのです。

目に見える生命を棄てて、目には見えない精神として永遠に生きる!世界の芸術なる永遠!と、そう確信して書き進めてゆきます。

◆『春の雪』での本多は、理智と穏和という堅固な性格はそのまま、生れ変りは存在しない【247頁】という考えから、輪廻は一つの生の流れでありうる【248頁】に至ります。

第二巻以後も理智と穏和、その性格を堅固にしながら、本多がどう地獄へと堕ちるか?ご覧いただきたく存じます。

◆清顕の心の胃は、人工的な餌(えさ) ならおろどくほどよく受け容れるのだ。友情さえも。【19頁】

三島文学を「人工的」という浅い批評に、冷笑しながら餌を撒いています。

粗雑を忌み、洗煉を喜ぶ【18頁】、粗雑な率直よりも、洗練された礼儀を愛する三島の趣味であり、これもニーチェ哲学です。

自然をそのまま写実しても、それは自然の模倣であり、自然よりも劣った美にしか至らない。アポロンの夢の仮象によって理想化されて、初めて芸術の美が生れる。現実よりも高次の真実、仮象による完全な美、である。

【『悲劇の誕生』ちくま学芸文庫 34,47-49頁】

◆月? ⇧新月・満月カレンダー

一旦月を得た以上、今後月のない世界に住むようになったとしたら、その恐怖はどんなに大きいだろう。たとえ彼がその月を憎んでいたとしても・・・・。【41頁】

この憎んで、ここでは謎ですが、50頁でやっと、33頁のことだと明かされます。しかし、

月は、月修寺、「御立待」の祝い、三つの黒子を照らす【51頁】、月光姫【55頁】、と繰りかえし現れて、まだ『月は〇〇の象徴』と明快に出来ません。

月=阿頼耶識 だと明かされるのは第二巻『奔馬』です。

輪廻転生を法の条文とする古代インドの「マヌの法典」こそが理法であり、

ヨーロッパの理性よりも、さらに深い源泉をもつと直観されます。

混沌の奥底に理法を見出し、その月の映像を盥(たらい) の水にとらえるようにと記されて【322頁.昭和61年18刷で】、やっと明らかにされます。

しかし今、清顕は潜んだ糸を肯定していますから、憎んでとは矛盾し、まだ謎のままです。

◆水いろの着物

『金閣寺』でヒロインが登場するとき、

長振袖の水色地に花々が描かれたり縁取りされたりしており、帯の緋(ひ) にも金糸が光り、・・・三島は、とっておきのヒロインに、こんな装いをさせるのか、と思います。

⇧南禅寺の三門(TABI CHANNEL) の楼上から望まれた、右わきの塔頭 天授庵(K JapanTraveler) の座敷に『金閣寺』のヒロインが現れる。

◆金閣=禁=死かつエロティシズム=美

自決への論理=『文化防衛論』 だと論じた《2》の、★7 分断から連続への節で、

バタイユの哲学『エロティシズム』を見ました。三島が現代ヨーロッパの思想家でいちばん親近感をもっている【古林との対談、中公】としたその主著で、

死とエロスの一体、それがキリスト教以前の、太古の神権政治であり、

禁じられた、死とエロス一体のエクスタシーこそ美。と見ました。

禁=死かつエロス。禁への違反に、魅惑される美。

『春の雪』では優雅というものは禁を犯すものだ。それも至高の禁を【192頁】と表現されます。

死とエロスの一体。このテーマを自ら主演・監督し、ワーグナーの音楽と一体にした映画『憂国』【音楽は、ストコフスキー・フィラ管弦のオケ版「トリスタンとイゾルテ」1932録音(↓※)。この考察は井上隆史氏】が、昭和41年1月、フランスの短編映画祭で準グランプリに輝いた。

必ずや!世界の頂点に!ワーグナー芸術とともに!

三島はそう思い定めた、と私は確信するのです。

⇩ベルニーニ「聖テレジアの法悦」(Alvesgaspar)、「福者ルドヴィカ・アルベルトーニ」(Sailko)。ともに部分、Wikipedia。

↑※映画では、この音源の序曲から8分強が除かれ、各パートが鮮明です。

◆恋愛への障碍は?

優雅を学ぶ、まだ学んでいる清顕。そんな自分の幼時をあまりにもよく知り、あまりにも感情的に支配していたヒロイン。【28頁】

不吉な犬の屍(しかばね) を指摘したヒロインは、持ち前のその甘くて張りのある声音(こわね) といい、物事の軽重をわきまえた適度の朗らかさといい、正(まさ) しくその率直さのうちに、手ごたえのある優雅を示していた。~

その新鮮で生きた優雅。清顕は自分の躊躇(ちゅうちょ) を恥じ、聡子の教育者的な力を怖れた。【31頁】

清顕のぎくしゃくした優雅、虚栄心とほとんどすれすれの未熟な優雅【123頁】は、幾たびも矜り【35頁】を傷つけられ、悲恋へと、前項の至高の禁を犯す優雅へと、つき進みます。ただ年齢だけが障碍、ではないのです。

ここまでご覧いただいて、ヒロイン登場のシーンを楽しんで下さったなら、

平安王朝の美を現代に描く、世界で後にも先にも、三島たった一人がなし得た『春の雪』の優雅を、ご堪能いただけるかと存じます。

⇧初めての映画化(前掲)は、現代の芸術が達成した、ひとつの美の永続と思われます。右はドラクロア「民衆を導く自由の女神」(Wikipedia)。

★8 第三巻、第四巻のテーマは何なのか?

◆第三巻『暁の寺』の前半は、輪廻転生の阿頼耶識、その仏教哲学に没入します。そして後半を三島は言います。

上層階級にカリカチュア(戯画) を置いといて、まわりの世界が崩れる、という事を書きたい。

【「対談 人間と文学」講談社文芸文庫25頁、中村光夫と。全集は第40巻】

モノとカネに毒されて世界が崩れる。文化、生き方から美が奪われる。

美を再生するのだ。「菊と刀」の永遠の連環に、生命をかける文武両道。三島は熱く語ります。

自分は戦後の社会を否定してきた。否定してきて本を書いて、お金もらって暮してきたという事は、もう本当に僕のギルティ・コンシャスだな。

罪の意識であり、魂に照らして有罪だ、と三島は言うのです。

戦後社会を肯定して、お金を儲けることは非常に素晴らしいことだ。これなら誰に対しても恥かしくない、って言えるかな?

言えないでしょ。そうすると、どっちもいけないじゃないの。文学も、生き方も。文士、なんて言ってるくせに、文も武も・・・。

戦後を否定する文学を書いて、儲けてるくせに、どうするのよ・・・?

僕は、それは絶対文学で解決できない問題だと、気がついたんだ。

【「源泉の感情」河出文庫268-270頁、武田泰淳との対談。全集は40巻】

◆その解決が、文武両道、芸術と行動です。

絶対者に到達することを夢みて、夢みて、夢みるんだけど、それはロマンティークであって、到達できない。その到達不可能なものが芸術、到達可能なものが行動。そう考えるとちゃぁんと文武両道にまとまるんです。

まぁ到達が可能なものって、死ですよね。それしか無い。

だけど芸術っていうのはね、死が最高理念じゃないですよ。芸術ってのは、もぅとにかく生きて生きて、生きのびなければ、完成しなければ、洗練もされない。

でも行動ってのはね、十八歳で死んだって、いいんだからね。そこで完成しちゃう。

行動の美に、十八歳の死は到達しうる。だが芸術家の夭折、若き天才は洗練に至らない。

そんな二つの美、芸術と行動との間に生きて、そして歳をとってゆく。苦痛そのもので、体を二つに引き裂かれるようだけど、そうしなきゃ僕は芸術家でいられない。

生きられなんきゃない、って思ったんですね。

だからここらで決意をかためる事が、芸術家である生きがいなんだ、と思うようになったんです。

それが、いま書いてる『豊饒の海』のモチーフでね。絶対な一回の人生って、一人一人の人間が送ってくんですよね。つまり、第一巻第二巻第三巻第四巻って。

それが最終的には、唯識の哲学の、もぅ大きな相対主義に溶かし込まれてしまって、それがいずれニルヴァーナ(涅槃) の中に、入ってしまう小説です。

◆大乗仏教は、かえって来ちゃう。

絶対の一回。描いてゆくと相対、輪廻転生の哲学、唯識に溶かし込まれる。

唯識って言わず仏教ってのはね、色即是空、空即是色、還(かえ) って来ちゃうんですね、必ず。

ほんと大乗仏教、必ず還って来たらね、もうグルグル廻っちゃって、しょうがないんですね。

これがね、ある行動の理念でまっしぐらに、ぶつかって行く人間には、こんなもの邪魔ですからね。

だから日本では、行動哲学と仏教との唯一の調和点として、士(さむらい) たちが禅を生み出したんでしょうね。

禅以外の仏教は全部、行動理念の先に立ちはだかって、曖昧に溶かし込んでしまう。

【「三島由紀夫 最後の言葉」全集40巻770-771頁、古林尚との対談。CD、中公文庫にも収録】

この大乗仏教、必ず還って来ちゃうを三島は、悟達に達して、また現世へ戻って来て衆生救済の行動に出る【「革命哲学としての陽明学」、『行動学入門』文春文庫の200頁】とも述べています。

悟りをひらいた覚者は、衆生を救うため必ず現世へ還る、のです。

◆行動の美による、ニルヴァーナ

一回の人生を、まっしぐらに行動してニルヴァーナ(涅槃) に入る。

行動せず、見ているだけの人生に、涅槃は無い。死よりも怖ろしい生、がある。それを第二巻「奔馬」はこう述べます。

ひとたび人間の再生の可能がほのめかされると、この世のもっとも切実な悲しみも、たちまちそのまことらしさとみずみずしさを喪って、枯葉のように落ち散るのが感じられた。それは何かしら、悲しみによる人間の気品が本質的に損なわれるのを見る忌わしさにつながっていた。それは、考えようによっては、死よりも怖ろしいものであった。【63頁.昭和61で】

美は厳密に、一回性(アインマーリヒカイト) を持っていた。光輝な無効性と、無目的性を保っていた。

本当に一回的なものは、美だけだったのだ。その余のものは、たしかに蘇(よみがえ) りを必要として、転生を冀求(ききゅう) したのだ。【同221,224頁】

だから、どうせ生れ変わる、と行動しない生には、悲しみも気品も無い。死よりも怖ろしい生だ。

まっしぐらに行動する士(さむらい) の、絶対に一回の生。その美は、転生を求めず、涅槃に入る。

◆技術的な理由、第三巻の生れ変り哲学

生れ変りには、技術的な理由もあるんですよ。

クロニクルな小説(年代記) は、僕はもう古いと思ったんです。おじいさんがどうした、父が、私がどうした、子供がどうした・・・。

もう十九世紀から何度も何度もやって、みんな飽き飽きしちゃって・・・。それで、生れ変りを使えば、時間がジャンプできるんです。そのジャンプを、技術に使おうと思った。

大体の小説は、表(おもて) としては生れ変りってのを、小乗仏教的に扱ってますからね。お伽噺(とぎばなし) 的になっちゃうんですね。

その生れ変り哲学ってのをもう一度メタフィジックに(超常の原理として) こねかえしてるのが第三巻の前半なんですよ。ですからあそこはとても評判が悪いですね。

でもあれはね、初めっからあれが頭にあったんですよね。まぁ先のことを言うの何ですけど、あれをあそこでブッとかないと(説明しておかないと)、第四巻が分からなくなっちゃうんです。

◆第四巻の、意図

第四巻ではね、もぅ何も説明なしにね、ポツポツゝゝエピソードが羅列されるんです。

そう現象的にあらわれる第四巻っていうのはね、第三巻の前半が前提にならなきゃ展開できないんです。

僕は、しょうがないから読者にここでね、目つぶってもらって第三巻の前半でもうギューギュウ思弁的なことを聞いてもらって、それを一度忘れてもらって、第四巻に入ってからは本当のカタストロフ(大破局) まで、すぅっと行ってもらおうという気があった。

ですからまぁ第四巻の終りまで読んで頂くとその意図が、解って頂けるんじゃないかと思うんですよね。【前掲.古林尚との対談772頁、中公】

◆この古林との対談は、死の七日前ですから『豊饒の海』は書き上っており、いま私たちが見る通りの結末を、いずれニルヴァーナ(涅槃) の中に、入ってしまう、また、第四巻の終りまで読んで頂くとその意図が、解って頂ける、と三島は言ったのです。

大破局からの大ドンデン返し、をこの先で述べて参ります。

僕は四巻で主人公を悪魔的な、小悪魔ですけども、そうしたんです。

【前掲.武田泰淳との対談244頁】

小悪魔は、はたして転生の四人目なのか。読者の期待はたかまります。

★9 ワーグナー『指輪(リング)』との対応

◆「指輪」は序夜と三日にわたる楽劇で、独のゲルマン民族が誇る中世の叙事詩『ニーベルンゲンの歌』にもとづき、大きく改変しています。『豊饒の海』第一巻のストーリーは、源氏物語の若菜の柏木の改変です。

⇩右は、卑怯にも背中を刺されて死ぬ英雄(前掲.Wilipedia)。

◆「指輪」は環、これは輪廻転生を表します。

第一巻で、エメラルドを留めた金の指輪が現れると【56頁】、ヒロインとの帝国劇場での観劇を起因させる。その指輪が学習院の寮で失われると、タイから留学して来た王子の許嫁(いいなずけ)、指輪を王子に贈った姫が亡くなる。

第二巻で本多は、輪廻転生を一度それを見たら最後、二度とのどかな日常性の信仰へ戻って来られなくなるような、究極の環のかがやきと言う。【322頁】

【井上隆史は、本多の法務官僚としての栄達を輪廻説が崩壊させる、と指摘します。(「『豊饒の海』における輪廻説と唯識説の問題」、『国語と国文学』平成5年六月号40-41頁)】

第三巻で指輪は、タイの姫の指に光って黄金の連鎖に再び組み込まれたと本多は、学習院の日々からのきらびやかな音楽の主調音に満たされた。

【349頁.昭和60年15刷で】しかし富士と箱根を望む、たくらみの別荘は炎に焼け崩れて、指輪もまた失われる。

第四巻、本多の養子となった主人公、小悪魔の透(とおる) は、莫大な財産をねらって近づいて来る婚約者を、罠にかけてつき放す。

「神々の黄昏」で英雄ジークフリートは、偽装の婚約によって殺される。

卑怯にも、英雄の背中を突いて殺したのは、悪役ハーゲンで、これは小悪魔の透であり、一巻二巻の「菊と刀」の英雄に、カネと我欲で止めを刺すのです。

また「神々の黄昏」では偽装の婚約のとき、英雄とヒロインとを、聖剣が隔てます。『春の雪』のヒロインの婚約、そのお相手は近衛騎兵大尉で、ヒロインと初対面のシーンは治典(はるのり) 王殿下は佩刀(はいとう) を鳴らしと書かれます。

◆第四巻『天人五衰』と、「神々の黄昏(たそがれ)」

ワーグナー「指輪」のフィナーレ「神々の黄昏」に、三島は自ら言及しています。1998年に刊行された『三島由紀夫 未発表書簡ードナルド・キーン氏宛の97通』【中央公論社】です。

去年までは僕にとって僕自身の小さなGötterdämmerung(神々の黄昏)の希望があったのですが、今ではその希望もなくなりました。

去年までとは自決の前年、昭和44年10月21日の「国際反戦デー」まで、です。

総評いまの連合と、社会党共産党が代々木公園に四万一千を集め、ベ平連九千はバリケードを作って放火投石し、極左の学生六千は、官邸と国会の占拠を計画したものの、あえなく警察に鎮圧されました。

そんな暴力による過激な「闘争」は、潮が引いたように静まって、モノとカネの社会へと日本は流されて、この今日に至ります。

僕自身の小さなGötterdämmerungとは、昭和44年秋まで、予定していた第四巻の結末が、ワーグナー「指輪」と同じ、悲劇のはて歓喜へと駆け昇る、明るい希望に満ちたフィナーレだった、と思わせます。

★10 創作ノートで、予定された結末

昭和44年2月ごろ、第四巻を構想する創作ノートに記された明るい結末は、こうでした。

本多はすでに老境。本多はいたくよろこび、自己の解脱の契機をつかむ。

第一巻よりの少年はアラヤ識の権化、アラヤ識そのもの、本多の種子(しゅうじ) たるアラヤ識なりし也。

本多死なんとして解脱に入る時、光明の空へ船出せんとする少年の姿、窓ごしに見ゆ。【全集14巻652頁。種子は阿頼耶識の記事《2》で述べます】

この昭和44年2月は、第三巻『暁の寺』の執筆が 1/3 まで進み、ちょうどアラヤ識について書き終えた時点である。

この結末の明るさに、その年10月の「国際反戦デー」があえなく鎮圧されると暗雲が立ちこめ、翌

昭和45年2月20日付、キーン氏宛の書簡に

世の中はすでに、1960年の安保のあとのやうに急にシーンと落ち着いてしまひ、何の危機感もなくなり、従って僕も元気がなくなりました。危機感は僕のヴィタミンなのに、ヴィタミンの補給が絶えてしまったのですからね。と書き

3月の末には、親しい友である村松剛に、

第四巻の構成をすっかり変更しなければ、と言っています。

1ヵ月後の 4月25日、第四部の構想はできていると話し、

5月末が原稿締切、6月刊行の「新潮」七月号から『天人五衰』の連載が開始されます。

さきに見た、唯識の哲学の、もぅ大きな相対主義に溶かし込まれてしまって、それがいずれニルヴァーナ(涅槃) の中に、入ってしまう小説です。

また、まぁ第四巻の終りまで読んで頂くとその意図が、解って頂けるんじゃないかと思うんですよね。は、

自決の七日前の言葉ですから、

今、私たちが見る結末を、三島はニルヴァーナ(涅槃) の中に、入ってしまうと言い、その意図が、解って頂けるんじゃないかと言っているのです。

当初、予定されていた明るい結末は、決して棄てられなかった。

いま私たちが見ているのが、ニルヴァーナのフィナーレなのです。

★11 謎とされて来た、この結末

小悪魔は、はたして転生の四人目なのか。読者の期待はたかまります。

第四巻『天人五衰』は、昭和45年七月号から「新潮」に連載されて、自決の日の朝、編集者あてにことづけられたのは第7回、昭和46年一月号に掲載する原稿でした。

この第7回の最終稿、自決より先の昭和49年4月に小悪魔の透(とおる) が東大に入学した途端、一気に世界は崩落します。

第一巻で主人公の親友であった本多は、生れ変りを見つづけて第四巻では裕福な老弁護士となっている。本多は地位も財産も一流なのに、夜の神宮外苑でカップルを覗(のぞ) いて傷害事件に巻きこまれ警察に調書をとられる。養父の本多を、透は邪険にして自堕落な贅沢をする。

第二巻で若い英雄があこがれた、美しい歌人による天使殺しによって小悪魔は絶望し【第四巻258頁、昭和59年10刷で】自殺に失敗して、死を許されず、狂気とともに暗闇に醜く生きつづける。

第三巻の後半を、三島は上層階級のカリカチュア(戯画) と言ってましたが、世界が崩れると予感させながらも、

第四巻の連載 6回目まで、殺伐とした現代日本の中、ストーリーは淡々と進みます。つまり、

世界の大崩落は、自決した朝にことづけられた最終稿だけにあって、

行動を起すとき、いつでも大長編を完結できるように、でしょう、最終稿は7月には完成していた、と言います。【松本徹『三島由紀夫を読み解く』NHKカルチャーラジオ.181頁】

この、謎とされて来た『豊饒の海』のフィナーレ。

これまで転生をつづけた主人公が、小悪魔になって透として生れ変ったのか?

近未来の日本は、モノとカネによって崩落すると予感される。小悪魔がそれを救うのか?

期待に息づまるフィナーレは、砂を噛むようだ。

今やご門跡である『春の雪』のヒロインの声、それも心々(こころごころ) ですさかい。

見る人、それぞれの認識による。その人の心次第だ、と言うのだ。うろたえて驚愕する本多。それはこんなシーンです。

「しかしもし、清顕君がはじめからいなかったとすれば」と本多は雲霧の中をさまよう心地がして、今ここで門跡と会っていることも半ば夢のように思われてきて、あたかも漆の盆の上に吐きかけた息の曇りがみるみる消え去ってゆくように失われてゆく自分を呼びさまそうと思わず叫んだ。「それなら、勲(いさお)もいなかったことになる。ジン・ジャンもいなかったことになる。・・・・・・その上、ひょっとしたら、この私すらも・・・・・・」

門跡の目ははじめてやや強く本多を見据えた。

「それも心々ですさかい」

★12 世界の芸術へ。大ドンデン返し!

ここから先は

¥ 500

令和の日本に平和と幸福を築く、三島先生のメッセージを解明したく存じます。続きをご覧頂き、コメント頂いたご意見、ご指摘の点から、三島文学を深めてゆく所存です。