代々木上原「CABO」はいかにして“場づくりの当たり前”を覆したか

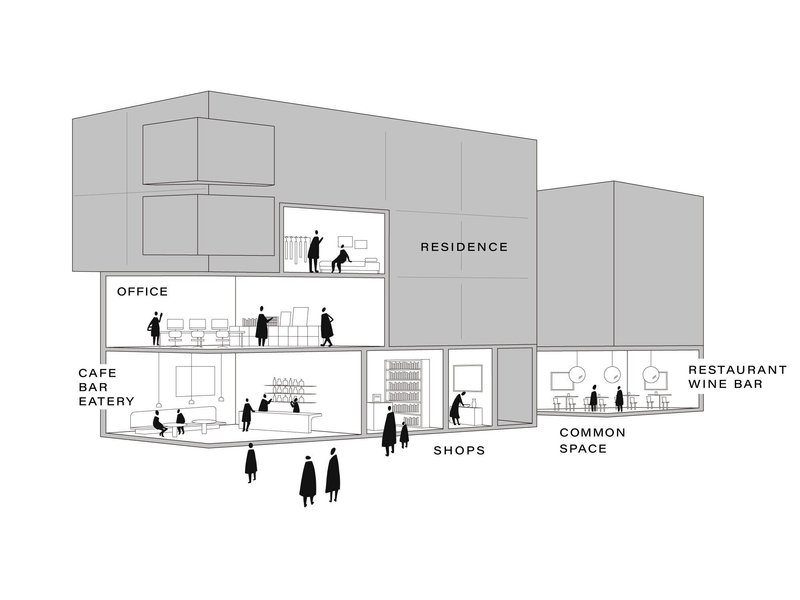

2023年6月、代々木上原に小さな複合施設「CABO」(301がプロデュースとブランディングを担当)がオープンしました。「職・住・遊」の融け合う場所をコンセプトにつくられたCABOには、グランドレベル(1F)には飲食店や本屋などのショップが入り、2階から上はオフィスとレジデンスで構成。通りの反対側にあった301が運営する飲食店「No.」もオープンのタイミングでCABOに移転し、「人と関係性の循環が生まれる場所づくり」を自分ごととして探求・実践していきます。

加和太建設執行役員の岩田宜久さん、プロフィッツ代表取締役の田中慎一郎さんとの出会いから生まれたプロジェクトはどのように始まり、この場所にはどんな思想が具現化されることになったのか。301代表・大谷を含めたCABOコアメンバーの3人が語りました。(聞き手:宮本裕人)

岩田宜久|NORIHISA IWATA

加和太建設株式会社 執行役員

ディベロッパー・不動産ファンド会社を経て2012年より静岡県三島市に本社を置く加和太建設の首都圏における不動産事業の責任者に従事。都市における小規模不動産開発事業を通じて、不動産における「想い」の価値化の可能性を探求するプロジェクトの推進を手掛け続けている。

田中慎一郎|SHINICHIRO TANAKA

株式会社プロフィッツ 代表取締役

不動業界、外資系ファンド、独立系投資会社の設立を経て、2017年よりプロフィッツの業務を開始。相反関係にある投資家と利用者の双方のニーズを満たすESGの”S”に着目した投資を実施。「希望に尽くす」をスローガンに多種多様な希望を投資の力の有効活用化にて導くことを展開中。

大谷省悟|SHOGO OTANI

株式会社301 代表取締役

2014年に301を創業し、文化と経済の交差点におけるブランド開発やリブランディングプロジェクトを多数主導。2019年、生活空間としての飲食店と仕事空間としてのデザインオフィスが融合した「No.」を代々木上原にオープン。以降、街や施設開発のプロジェクトに深く関わるようになる。

いま、代々木上原で場所をつくるということ

──そもそもどんなきっかけで3人は出会い、このCABOのプロジェクトが始まることになったんでしょうか?

岩田:スタートはうちの会社なんですけど、もともとここで「働く・住む・遊ぶ」をどう近づけるかということをやりたくて、複合施設をつくろうとしていました。そのときに企画・設計で入られたUDSさんに大谷さんを紹介してもらって、旧No.で大谷さんにここでやりたいことを説明したら、「それ誰が住むんですか?」とめちゃくちゃするどい質問が来て(笑)、ぼくは解像度高く答えられなかったんですよね。当時「CABO」という名前はすでに決めていて、人がくっつきながら、でも拡散しながら、快適なコミュニティをつくっていく、という獏としたコンセプトはあったんですけど、ディテールは全然詰めきれていなかったんです。

そっからですよね。大谷さんといろんな話をしていくと、「もっとこうしたらいいんじゃないですか?」と会話のなかでどんどん解像度が上がっていって。大谷さんはずっとその高い解像度で場づくりについて考えられているし、それを表現するための言葉も持っているので、チームに入ってもらえたらより確度高くプロジェクトが進められるという確信があった。そうして、最初にお会いしてから2週間くらいで「一緒にやりましょう」と決めることになりました。それが去年の秋、9〜10月くらいでしたね。

──CABOという名前はどのように決めたんですか?

岩田:UDSの人たちと外壁のサンプルを見るために大阪に行って、新大阪駅の近くで飲みながら「上原ってそもそもどんな街だっけ?」と話をしたことがあるのですが、そのときに出たアイデアは汽水域。都市と住宅街を結ぶ、そして「住む・働く・遊ぶ」が入り交じる汽水域だよね、と。もう「KISUI UEHARA」でいいかとも思ったんですけど、さすがにダサいなと(笑)

じゃあその汽水というコンセプトをどうネーミングで表現できるかと考えたときに、多様性と循環こそが汽水域の特徴だと思ったので、「くっつく(co)」と「離れる(ab)」という接頭語を組み合わせたらおもしろいなと。その組み合わせを考えていくなかで、「CABO」という名前にたどり着きました。「カボ」というちょっとかわいらしい響きも、上原に合ってるなと思っています。

──大谷さんが、2週間足らずでこのプロジェクトに参加しようと思えた決め手はなんだったんでしょう?

大谷:CABOのコンセプトが、上原でNo.という事業をやってきたなかで感じていたこの街のあり方とすごく通ずるところがあったのが、自分たちで関わっていこうと思えた理由ですね。ここではお店とお店の距離、人と人の距離、生活と仕事の距離が絶妙に近いところで成立しているし、そういうことを好む人が多いのが上原という街だなって、自分たちの事業をこの場所でやりながら感じていた。それを自分も心地いいと思っているからこそ、無意識にここを拠点として選んでいたところもあるのかなという想いがありました。

これまで上原には複合施設がなかったので、上原の駅前に新しい複合施設ができるのであれば、それは「上原で場所をつくるのはこういうことである」というお手本を示すような、旗を揚げるような存在になっていかないとダメですよね、と岩田さんにお話したのを覚えています。

──その後、田中さんはどのようにチームに加わることになったんですか?

田中:ぼくは彼(岩田さん)ともう10年以上、飲み仲間なんですよ。

岩田:お互いに双方の仕事は知っていたけど、一緒にしたことはなかったですよね。

田中:そうそう。それである日、「今回の案件では事業の再現性を本当につくっていきたいと思っているから、一緒にやらない?」って電話をくれて。

ぼくは不動産という意味では岩田さんと近い業界にいるんだけど、やっているのは不動産と金融の融合みたいな仕事なんですね。ぼくらは事業化するときにはいつも「定性と定量」という言葉を使っていて、定性(質)だけで行き過ぎると、おもしろいんだけど定量(数字)的に事業は難しくなる。だからこのCABOでのぼくの役割は、定性的な志向がめちゃめちゃ強い2人がいるなかで、定量の部分をつくること──つまり事業を成立させるために数字側を見ていくために入ることになりました。

岩田:ぼくがここでやりたかったことのひとつに、テナントとオーナーの関係性づくりがあるんです。施設の中にただ飲食店があるだけでなく、建物のいろんな機能の循環のなかで、店舗側の商売機会を増やすとか、違う収益機会を持つといった、テナントとオーナーが相互成長できる仕組みをつくりたかったんです。それができると、違うエリアで新しいプロジェクトをやるときにも再現性を高めることができる。その再現性のために、ちゃんとお金のことを見れる人を入れたいなと思って田中さんに声をかけました。ぼくらだけだと想いで走っちゃうから。

──役割としては、岩田さんがまず「CABO」という建物(ハード)をつくると決めていて、大谷さんが中身(ソフト)のコンセプトと施設に入られるテナント集めを担当し、それをお金の面でもサステイナブルに実現するために田中さんが入ることになったと。

大谷:そうですね。もうひとり、301側のチームで山下聡一廊くんというプレイヤーがいて、実は彼が奥に入っているレストラン「Ukiyo」を連れてきてくれたんです。彼は兜町の「K5」という建物の開発をやった人で、岩田さんと田中さんが飲み仲間だったのと同じように、実はぼくと山下くんも数年来の飲み仲間で、こうしたまちづくりの話をずっとしていたんですよ。

今回なぜテナントを集めるにあたって彼をアサインしたかというと、「人を起点にした場づくりをしながらも、その価値の生み出し方の再現性をどう高めることができるか」という話をこれまでもよくしてきたから。自分たちも上原にいるし、このプロジェクトは“立ち上げて終わり”じゃないと思っていたので、中長期的な目線で「建物の価値とは何か?」を考えつつ、その価値が自分たちにも継続的に返ってくるような良好な関係性をデザインしたかった。そのために場所における関係性づくりを考えてきた山下くんに入ってもらうことで、それが実現できるんじゃないかと思ったんです。

上原的で現代的なミクストユースを実現した。

資本主義に抗うためのまちづくり

──CABOのウェブサイトでは、住む・働く・遊ぶが一体になって場所の価値を上げていくという理想は、「プロジェクト初期段階や企画書上、あるいはWEBサイト上のコピーでは語られても、開業に向けて現実的な問題と向き合っていく中で、多くの場合、後回しにされていくのが現実です」と書かれています。なぜ現状の都市開発では、こうしたコンセプトを実現するのが難しいのだと思いますか?

田中:不動産賃貸業ってやっぱり銀行に似ていて。例えば銀行がお金を貸すのは、返してくれるから貸しますと。同じように不動産でテナントに場所を貸すのは、賃料を払ってくれるから貸すわけですよね。だから与信が高い、わかりやすいものが選ばれやすい。また、不動産投資には金融機関からのローンを使うことが多く、金融機関も新しいものよりも実績があるものにお金を貸しやすいので、そこからずれたものはみんなやりたがらない。複合施設にチェーン店が多いのは、そうした背景があるからなんです。とくに不動産では動くお金がデカいから、新しいことにチャレンジしていまとは違うものをやりにくい状況があり、結果として金太郎飴みたいなものばっかりになっているんじゃないかな。一言で言えば、おもしろくないんですよ。

岩田:そうやって「不動産 ≒ 金融商品」の世の中で、ぼくには資本主義中心の建物のあり方に対するアンチテーゼがあって。今回みたいにちょっとひねったことをやって、コミュニティづくりに力を入れるのは、普通は事業上の負担になるからやらないんです。たしかに手間暇かかりますし、脳みそに汗かきますと。だけど結果的に、その打ち手が経済的合理性として返ってくるからこそ再現性が上がると思っていて、CABOをやるにあたってそこはすごく意識しています。なので単純に「なんでCABOをやっているんですか?」と聞かれたら、「これまでの資本主義一辺倒の不動産開発では実現できなかった価値づくりに挑戦するためにやっています」というのがこの場所の大きなテーマなんです。

──いわゆる普通の建物、効率を重視してつくられた施設じゃつまらないよね、と感じる人はいまの時代にきっと増えているし、とくに代々木上原のような街にはそう考える人が多いのかもしれないですね。だからこそ、関係性を大事にした場所づくりが、結果的に経済的にも成り立ちやすくなってきているのかもしれないと思いました。

大谷:301では『MEANINGFUL CITY』という、利便性・効率性の対抗軸にある「meaningful」というものを都市の価値として取り戻していくことを考えるための雑誌をつくっているのですが、ここでよく考えているのは、クラフト文化で起きたことがまちづくりにおいても起きていくんじゃないかということ。

例えばクラフトビールって、アメリカのような巨大なビール産業がある社会のなかで、最初は見向きもされないような動きだったと思うんですよ。でも時代の流れとともに、「インディペンデントにつくられた」という意味が価値に変換していって、いまではアメリカのビールの市場の約1/4をクラフトビールが占めると言われています。そうやって時間軸のなかで市場が動き、ある規模で安定することでオルタナティブな選択肢が選べるようになっているんです。

飲食に比べたら、都市とか建物って大きな規模で動いているので、物事が動くのも時間がかかる。ただもう時代がこのクラフト的な文化の方向に動き始めているから、いつか「意味から価値をつくっていく」という転換が絶対にデベロッパー業界でも起きていくんじゃないか、というのが自分の見立てなんです。

田中:それは絶対正しいですよね。金融機関はリスクをとりたがらないとさっき言ったけれど、そうしたところでさえスタンスはかなり変わってきているんです。ESG・SDGsのような価値観が世界的なスタンダードになっているなかで、ヨーロッパでは投資家もそうした価値観を大事にし始めている。それに、さっきの話で言えばお金を出す側もクラフトビールを飲む利用者だったりするわけで、かつてのような「川上・川下」みたいなレイヤーもグローバルな情報化の加速により変わってきている。みんなのニーズが多様化し、それに応える必要性も出てきている。だから大谷さんがいま言ったような変化は、現実に起きているとぼくは思いますよ。

──そうやって既存のまちづくりに一石を投じるようなプロジェクトであるCABOをつくるにあたって、リファレンスやインスピレーションになった事例はありましたか?

大谷:去年の夏にオーストラリアに別件の視察で行っときに、シドニーの「ACE HOTEL」がちょうどできたばかりで見に行ったんですね。ACE HOTELって創業者が亡くなって何年も経っているんですけど、そのシドニーのACE HOTELがめちゃくちゃかっこよかったんです。

それはただ内装の設計がかっこいいだけじゃなくて、ホテルでありながら、1階にローカルの人たちが出入りする状況をつくる仕組みがいまだに成立している。ローカルのクリエイターを巻き込んで建物をつくることで、クリエイターにとってACE HOTELがより自分ごと化し、その友達たちも出入りするようになる。そうすることで自然にローカルの人々の空気が建物に入り、結果的に外からやって来る人もローカルを感じられる。そのモデルが創業者が亡くなっても成り立っているというのは、けっこうな発明じゃないかと思ったんです。そしてそれを、再現性をもってやっている。

そのすごさにあらためて気付いて、CABOをつくるうえでも「人間が関わっていきながら風景をつくること」をどう再現性をもってできるかを考えるにあたって、ACE HOTELはかなりインスピレーションになりましたね。

ここに居てよかったと思えるように

──1階のお店選びは、どういうプロセスで進んでいったのでしょうか?

大谷:最初に山下くんが連れてきたのが、「Ukiyo」というレストラン/ワインバー。ここは「Kabi」のソムリエと兜町K5のレストラン「caveman」の料理人によるチームがやっていて、高いクオリティと強いコミュニティをもっています。こうしたレストランがCABOの奥に構えることで、確実にこの建物の注目度が高まることになりました。そして建物のラウンジとなる場所には、もともと昼からコーヒーが飲めて夜はお酒が飲めるお店だったNo.が入ることになりました。

他のお店を募集するにあたっては早い段階からこの場所のコンセプトをSNSで発信していたのですが、それを見て最初に連絡をくれたのがトルティーヤ屋さんの「Tortilla Club TORTILLERIA」。代表の片山 純さんはもともとは家具をつくっている方だけど、トルティーヤに目覚めて事業を始めてしまったというおもしろい方で。話を聞いてみると、その誠実な姿勢がわかって入ってもらうことになりました。

またこれからNo.の隣に本屋ができる予定ですが、実は最近、代々木上原の駅中にあった最後の新刊書店が潰れてしまうということがあって。上原市民としてこの街から本屋さんがなくなってしまうのは嫌だと、ずっと本屋をやってくれる人を探していたんですよね。新しいNo.では自分でも小さな本屋をやることにしたのですが、それを決めたタイミングでちょうど「CITY LIGHT BOOK」を始められる神永泰宏さんを紹介され、じゃあ本屋が2つあってもいいじゃないかと。なので、上原の最後の新刊書店がなくなるタイミングで、この場所にインディペンデントの本屋さんが2つできたのはちょっと感慨深いですよね。

──6月にオープンされてから、いまのところの手応えや反応はどうですか?

岩田:正直なところまだわからないですね。No.さんにはもともとコミュニティがあることもあって、CABOのコンセプトに共感してくれているであろう人たちは集まっていますが、当初やりたかった「建物の中の循環」はまだ見えていない。こっから何が起きていくのかがわかるは、まだまだこれからですね。

田中:ただコミュニティといっても、ガチガチにつくられたコミュニティは逆に窮屈じゃないですか。だから「コミュニティ感」があるくらいがちょうどよくて、適度な距離感があるくらいがいいよね、ということは話しています。無理矢理感のない、自然な感じ。それが起きるかどうかだよね。

──コミュニティはオーガニックにできるものですよね。とはいえ、いい空間をつくって、こだわったお店選びをすれば勝手に中の人たち同士の循環が起きるかというと、そうではないと思うんです。植物に例えるなら、良い苗を植えても、豊かな土壌がなければ育たない。その土壌づくりをするのがまさにみなさん3人だと思うのですが、そのうえで気をつけているのはどんなことでしょうか?

大谷:場所をつくるのは、連綿と続いていく「営み」を相手にすることだと思っていて。それはここができる前からNo.という場所を運営することを通して、日々学ばされていることなんです。都合のいいように人や社会は動かないし、場所を運営していると、日々予想外のことが起こっていく。営みってそういうのはそういうものなんですね。

さっきの土壌の例えで言うならば、CABOの立ち上げの段階でやったのは、「農薬を撒いて効率よく作物を育てていきましょう」ではなく、「手間暇をかけて、丁寧に畑を育てていこうよ」という合意と基本ルールの設定だと思うのですが、とはいえその時々で、天気も変われば状況も変わる。そうした状況を日々判断しながら適切な補助線を引いていくことこそが、営みと向き合うことだと思うんです。なので、土づくりのための具体的な施策は都度変わっていくけれど、そういう目線で場所と向き合うこと自体が重要なのかなと思います。

田中:場所をつくると、最初の頃ってだいたい盛り上がるんですよ。こうやって記事に取り上げてもらったり、そこにいるだけで高揚感が得られたりする。でも2〜4年くらいのスパンで、だいたいは中にいるテナントさん・利用者が変わっていくんです。

そのときに大谷さんが言うような文脈やコンセプトがつながって、想いを持った人がまた新しく入ってくることが大事なのかなと。間違いなくテナントは入れ変わる。そのなかで、コンセプトを脈々とつなぎ、この場所が好きな人たちに集まってもらえる状態をつくれれば、場はもっとおもしろくなるんだと思います。

──最後に、お三方の「10年後にこの場所がこうなっていてほしい」というイメージをお聞かせください。

田中:自分のイメージとしては、いつも1階のスペース・CABOの敷地内に人が溢れていて、そこには訪れる人もいれば、この上で働いている人たちもいる。そして「代々木上原のCABO」として知られ、周りと比べてもこの一画だけ人が多く集まっている。結果的にこの建物の価値が1.5倍くらいになり、人の滞留率も普通のビルの5〜6倍になっているといいなと思っています。あとはCABOだけじゃなくて、このメンバーであと2〜3軒は他の街で場所をつくってみたいですね。

大谷:社会的に「CABO前後」と言われるような、この場所が転換点のひとつとして認めてもらえるようになるといいなと思います。そのためにはこの場所をきちんと耕していくことで、CABOが社会のなかに認知されていき、「CABOがあったからあの場所も生まれたよね」と、ある種の転換点のひとつとして思ってもらえるような場所に育てていけたらいいなと思っています。

岩田:ここで働いていた人や住んでいた人たちが、「あのときCABOに居てよかったよね」と思ってもらえる場所になってほしいですね。昔居たところって、忘れていくものじゃないですか。だけど、ここに居たことによって自分たちの人生が豊かになったよね、と思ってもらえる場所になったらいいなと思います。5年後や10年後にそういう会話が生まれていたら、不動産をつくる側とすればひとつの成功事例なんだろうと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?