B・Cより人は祭りをしてきた

玉前神社の秋大祭も無事終わって、郷の風景は稲刈りも済んで、その新米が、ちらほら出回っている季節ようです。

それにしても暑い祭りでした。やはり3年ぶりの祭りとあって平日日程(9月13日.水)にもかかわらず、例年並みの人で賑わっていました。

以前にも話しましたが、では、人は何故、神社に詣でるのでしょうか。勿論そこには神(と仮定)がいるから、という前提があって、その加護を授かりたいとおもい参拝するためです。

では日本の神社(推定8万8千社)に鎮座する神は、幾つあるかと云ったら8万8千神という計算ではなく、古来より決められた(古事記)等によって、分類され、そこに謂れが付けられて、その土地の守護と鎮座するわけです。

玉前神社の神は「玉依姫」(タマヨリヒメ)がいて、神武天皇の聖母とされてます。勿論、だれもみたことがありません。

ですからだれもみたことがないヒメに対する崇高の念で、神がいるとして崇めるわけです。(たまに勘違いして神になったと豪語するひともいますがいずれメッキははがれます)

それで、袴姿で境内を歩いていると、参拝者に、質問されることが多々あります。

ジンム天皇って、どこの人で、その母親がタマヨリ姫のあいて(性交者)はだれなんですか、という。その詳細は「古事記」に書いてありますので、各自勉強して調べください。

何時の話しかといったら皇紀2500年(西洋歴アリストテレス生誕)年とほぼ近似)しますから、世界史は、この年代頃に、勃興したと推定できます。

ですから、その時代の風景とか暮らしとか、殆ど想像できませんから、とりあえず宇宙は神によってつくられた「天地創造」というのが、人間世界の意識でしたが、昨今、科学技術が発展した結果、それはちがうんじゃないかい、という世界的傾向があって、昔ほど信頼れていないようですが、如何せん2500年の歴史ですから、おいそれとは改革できないでしょう。

そんなわけで「祭り」となると、そこの神がだれなのか、知らなくても、人が集まれば、騒ぎになって、それが一体化して膨大なエネルギーをひねり出す、それが祭りだとおもいました。難しいロジックは語ることなく、ただアクションのみ、それが祭りの姿でした。

ギルガメシュ叙事詩.1

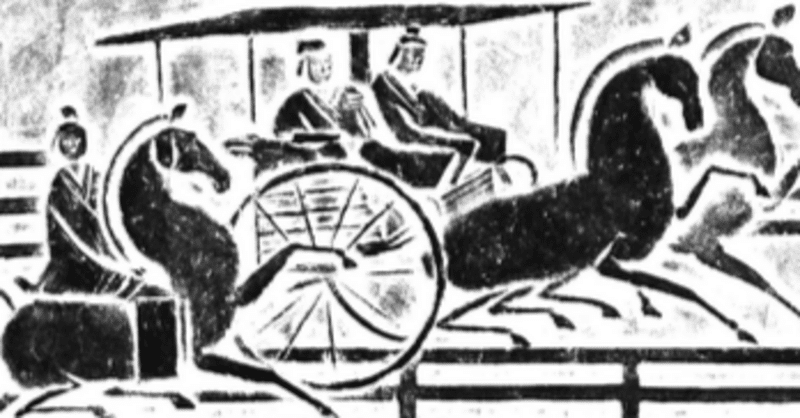

ヒッタイト 古代メソポタミア

『ギルガメシュ叙事詩』(ギルガメシュじょじし)は、古代メソポタミアの文学作品。実在していた可能性のある古代メソポタミアの伝説的な王ギルガメシュを巡る物語。人間の知られている歴史の中で、最も古い作品の1つ。

『ギルガメシュ叙事詩』というタイトルは近代学者により付けられたもので、古来は作品の出だしの言葉を取って題名とする習わしがあったことから『すべてを見たるひと』と呼ばれていた。

以下より特にアッカド語に基づいて呼称、また『ギルガメシュ叙事詩』を「叙事詩」と略称。

『ギルガメシュ叙事詩』は古代オリエント最大の文学作品であり、これを英雄譚と称する場合、古代ギリシアの『オデュッセイア』や中世ヨーロッパの『ローランの歌』『アーサー王と円卓の騎士』などに肩を並べる世界的な物語と言える。一方、古代オリエント文学とりわけ古代メソポタミア文学界の多くが持つ「宗教性」「政治性」という点は出張っておらず、むしろ世俗的でヒューマニズムな芸術的感覚が見られるのが特徴とされ、日本文学としての相性も悪くない。

主人公のギルガメシュは紀元前2600年ごろ、シュメールの都市国家ウルクに実在したとされる王であるが、後に伝説化して物語の主人公にされたと考えられる。最古の写本は紀元前2千年紀初頭に作成された、シュメール語版ギルガメシュ諸伝承の写本。シュメール語版の編纂は紀元前3千年紀に遡る可能性が極めて高い。これは叙事詩を構成する個々の題材が、シュメール時代には既に流布していたことを示している。

時代が下がるとともに主題や思想が組み込まれ、シュメール伝承を基に紀元前1800年頃に最初のアッカド語版が完成すると、中期バビロニア版、ヒッタイト語版、フルリ語版など様々な方言に区分されるようになる。標準版と呼ばれるものは、それらの区分された版とは別に標準バビロニア語を用いて編集されたアッカド語版のことを指す(紀元前12世紀成立)。アッカド語にはアッシリア語や古バビロニア語など、方言程度の違いを有する幾つかの言語を含み、特にどの方言か明瞭でない場合にアッカド語、またはセム語と呼称する。

『オデュッセイア』(古代ギリシア語イオニア方言:ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ὀδύσσεια, Odysseia, ラテン語:Odyssea)は、『イーリアス』とともに「詩人ホメーロスの作」として伝承された古代ギリシアの長編叙事詩[1]。

『イーリアス』の続編作品にあたり、そのため叙事詩環の一つに数えられることもある。長編叙事詩では、古代ギリシア文学最古期にあたる。

イタケーの王である英雄オデュッセウスがトロイア戦争の勝利の後に凱旋する途中に起きた、10年間にもおよぶ漂泊が語られ、オデュッセウスの息子テーレマコスが父を探す探索の旅も展開される。不在中に妃のペーネロペー(ペネロペ)に求婚した男たちに対する報復なども語られる。

紀元前8世紀頃に吟遊詩人が吟唱する作品として成立し、その作者はホメーロスと伝承されるが、紀元前6世紀頃から文字に書かれるようになり、現在の24巻からなる叙事詩に編集された。この文字化の事業は、伝承ではアテーナイのペリクレスに帰せられる。

古代ギリシアにおいては、ギリシア神話と同様に『オデュッセイア』と『イーリアス』は、教養ある市民が必ず知っているべき知識のひとつとされた。なお『イーリアス』と『オデュッセイア』が同一の作者によるものか否かは長年の議論があるところであり、一部の研究者によって、後者は前者よりも遅く成立し、かつそれぞれの編纂者が異なるとの想定がなされている(詳細はホメーロス問題を参照)。

[ホメーロスの叙事詩を読み解く為の予備知識]

ホメーロスの叙事詩は、ギリシャ文化の成熟期前の先ギリシャ文化とでも言うべき、エーゲ海混成民族の口伝として伝えていた物語で、『吟遊詩人』が詠唱する形で伝えられてきた。その為、文学としてギリシャ文字で綴られるのはかなり後の事となる。口伝として「ムーサへの祈り」から始まり、『ムーサ(ゼウスとムネモシュネ・記憶、との間の子)』に「伝えられるべき物語」を懇願して始まりつつ、吟遊詩人の言葉を借りてムーサが「ある英雄」の話を伝え始めるという形式を取っている。口伝の叙事詩の性格上、主要人物がセリフ回しで物語を進める形態が多い。

ムーサへの祈り

ホメーロスの叙事詩には、朗誦の開始において「ムーサへの祈り」の句が入っている。これは話を始める契機としての重要な宣言であり、自然なかたちで詩のなかに織り込まれている。『オデュッセイア』では、最初の行は次のようになっている。

トロイア戦争が紀元前1200年代中期であるとの考古学的推定に基づき、トロイア陥落の100年以内の期間を調べた結果、『オデュッセイア』中の日食など天文現象に関する描写が歴史的事実の可能性があるとの研究報告が、2008年6月23日の『米科学アカデミー紀要』に発表された[3]。西欧諸語では原義から転じてしばしば「長い航海」の意味でも使われる(例:『2001年宇宙の旅』の原題 2001: A Space Odyssey)。

ヒッタイト(英:Hittites)は、インド・ヨーロッパ語族のヒッタイト語を話し、紀元前15世紀頃アナトリア半島に王国を築いた民族、またはこの民族が建国したヒッタイト帝国(王国とも)を指す。なお、民族としてのヒッタイトは、ヒッタイト人と表記されることもある。

他の民族が青銅器しか作れなかった時代に、高度な製鉄技術によりメソポタミアを征服した。最初の鉄器文化を築いたとされる。

首都ハットゥシャ(現在のトルコのボアズキョイ遺跡)の発掘が進められている。

ヒッタイト人(Hittites)は、クルガン仮説による黒海を渡って来た北方系民族説と、近年提唱されているアナトリア仮説(英語版)によるこのアナトリア地域を故郷として広がって行ったという二つの説が提唱されているが、決着していない。

近年、カマン・カレホユック(英語版)遺跡(トルコ共和国クルシェヒル県クルシェヒル)にて鉄滓が発見され、ヒッタイト以前の紀元前18世紀頃(アッシリア商人の植民都市がアナトリア半島一帯に展開した時代)に鉄があったことが明らかにされた。その他にも、他国に青銅を輸出或いは輸入していたと見られる大量の積荷が、海底から発見された。

ヒッタイト古王国

紀元前1680年頃、クズルウルマック("赤い河"の意)周辺にヒッタイト古王国を建国し、後にメソポタミアなどを征服した。なお、ヒッタイト王の称号は、ラバルナであるが、これは古王国の初代王であるラバルナ1世、また、ラバルナの名を継承したハットゥシリ1世の個人名に由来し、後にヒッタイトの君主号として定着したものである。ヒッタイト王妃の称号はタワナアンナであるが、これも初代の王妃であるタワナアンナの名を継承したといわれている。 紀元前1595年頃、ムルシリ1世率いるヒッタイト古王国が、サムス・ディタナ(英語版)率いる古バビロニアを滅ぼし、メソポタミアにカッシート王朝が成立。

画像 ボアズキョイ(現トルコ共和国、ハットゥシャ)のライオンの門

(資料ウイキペディア)

ヒッタイト 古代メソポタミア

『ギルガメシュ叙事詩』(ギルガメシュじょじし)は、古代メソポタミアの文学作品。実在していた可能性のある古代メソポタミアの伝説的な王ギルガメシュを巡る物語。人間の知られている歴史の中で、最も古い作品の1つ。

『ギルガメシュ叙事詩』というタイトルは近代学者により付けられたもので、古来は作品の出だしの言葉を取って題名とする習わしがあったことから『すべてを見たるひと』と呼ばれていた。

以下より特にアッカド語に基づいて呼称、また『ギルガメシュ叙事詩』を「叙事詩」と略称。

『ギルガメシュ叙事詩』は古代オリエント最大の文学作品であり、これを英雄譚と称する場合、古代ギリシアの『オデュッセイア』や中世ヨーロッパの『ローランの歌』『アーサー王と円卓の騎士』などに肩を並べる世界的な物語と言える。一方、古代オリエント文学とりわけ古代メソポタミア文学界の多くが持つ「宗教性」「政治性」という点は出張っておらず、むしろ世俗的でヒューマニズムな芸術的感覚が見られるのが特徴とされ、日本文学としての相性も悪くない。

主人公のギルガメシュは紀元前2600年ごろ、シュメールの都市国家ウルクに実在したとされる王であるが、後に伝説化して物語の主人公にされたと考えられる。最古の写本は紀元前2千年紀初頭に作成された、シュメール語版ギルガメシュ諸伝承の写本。シュメール語版の編纂は紀元前3千年紀に遡る可能性が極めて高い。これは叙事詩を構成する個々の題材が、シュメール時代には既に流布していたことを示している。

時代が下がるとともに主題や思想が組み込まれ、シュメール伝承を基に紀元前1800年頃に最初のアッカド語版が完成すると、中期バビロニア版、ヒッタイト語版、フルリ語版など様々な方言に区分されるようになる。標準版と呼ばれるものは、それらの区分された版とは別に標準バビロニア語を用いて編集されたアッカド語版のことを指す(紀元前12世紀成立)。アッカド語にはアッシリア語や古バビロニア語など、方言程度の違いを有する幾つかの言語を含み、特にどの方言か明瞭でない場合にアッカド語、またはセム語と呼称する。

『オデュッセイア』(古代ギリシア語イオニア方言:ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ὀδύσσεια, Odysseia, ラテン語:Odyssea)は、『イーリアス』とともに「詩人ホメーロスの作」として伝承された古代ギリシアの長編叙事詩[1]。

『イーリアス』の続編作品にあたり、そのため叙事詩環の一つに数えられることもある。長編叙事詩では、古代ギリシア文学最古期にあたる。

イタケーの王である英雄オデュッセウスがトロイア戦争の勝利の後に凱旋する途中に起きた、10年間にもおよぶ漂泊が語られ、オデュッセウスの息子テーレマコスが父を探す探索の旅も展開される。不在中に妃のペーネロペー(ペネロペ)に求婚した男たちに対する報復なども語られる。

紀元前8世紀頃に吟遊詩人が吟唱する作品として成立し、その作者はホメーロスと伝承されるが、紀元前6世紀頃から文字に書かれるようになり、現在の24巻からなる叙事詩に編集された。この文字化の事業は、伝承ではアテーナイのペリクレスに帰せられる。

古代ギリシアにおいては、ギリシア神話と同様に『オデュッセイア』と『イーリアス』は、教養ある市民が必ず知っているべき知識のひとつとされた。なお『イーリアス』と『オデュッセイア』が同一の作者によるものか否かは長年の議論があるところであり、一部の研究者によって、後者は前者よりも遅く成立し、かつそれぞれの編纂者が異なるとの想定がなされている(詳細はホメーロス問題を参照)。

[ホメーロスの叙事詩を読み解く為の予備知識]

ホメーロスの叙事詩は、ギリシャ文化の成熟期前の先ギリシャ文化とでも言うべき、エーゲ海混成民族の口伝として伝えていた物語で、『吟遊詩人』が詠唱する形で伝えられてきた。その為、文学としてギリシャ文字で綴られるのはかなり後の事となる。口伝として「ムーサへの祈り」から始まり、『ムーサ(ゼウスとムネモシュネ・記憶、との間の子)』に「伝えられるべき物語」を懇願して始まりつつ、吟遊詩人の言葉を借りてムーサが「ある英雄」の話を伝え始めるという形式を取っている。口伝の叙事詩の性格上、主要人物がセリフ回しで物語を進める形態が多い。

ムーサへの祈り

ホメーロスの叙事詩には、朗誦の開始において「ムーサへの祈り」の句が入っている。これは話を始める契機としての重要な宣言であり、自然なかたちで詩のなかに織り込まれている。『オデュッセイア』では、最初の行は次のようになっている。

トロイア戦争が紀元前1200年代中期であるとの考古学的推定に基づき、トロイア陥落の100年以内の期間を調べた結果、『オデュッセイア』中の日食など天文現象に関する描写が歴史的事実の可能性があるとの研究報告が、2008年6月23日の『米科学アカデミー紀要』に発表された[3]。西欧諸語では原義から転じてしばしば「長い航海」の意味でも使われる(例:『2001年宇宙の旅』の原題 2001: A Space Odyssey)。

ヒッタイト(英:Hittites)は、インド・ヨーロッパ語族のヒッタイト語を話し、紀元前15世紀頃アナトリア半島に王国を築いた民族、またはこの民族が建国したヒッタイト帝国(王国とも)を指す。なお、民族としてのヒッタイトは、ヒッタイト人と表記されることもある。

他の民族が青銅器しか作れなかった時代に、高度な製鉄技術によりメソポタミアを征服した。最初の鉄器文化を築いたとされる。

首都ハットゥシャ(現在のトルコのボアズキョイ遺跡)の発掘が進められている。

ヒッタイト人(Hittites)は、クルガン仮説による黒海を渡って来た北方系民族説と、近年提唱されているアナトリア仮説(英語版)によるこのアナトリア地域を故郷として広がって行ったという二つの説が提唱されているが、決着していない。

近年、カマン・カレホユック(英語版)遺跡(トルコ共和国クルシェヒル県クルシェヒル)にて鉄滓が発見され、ヒッタイト以前の紀元前18世紀頃(アッシリア商人の植民都市がアナトリア半島一帯に展開した時代)に鉄があったことが明らかにされた。その他にも、他国に青銅を輸出或いは輸入していたと見られる大量の積荷が、海底から発見された。

ヒッタイト古王国

紀元前1680年頃、クズルウルマック("赤い河"の意)周辺にヒッタイト古王国を建国し、後にメソポタミアなどを征服した。なお、ヒッタイト王の称号は、ラバルナであるが、これは古王国の初代王であるラバルナ1世、また、ラバルナの名を継承したハットゥシリ1世の個人名に由来し、後にヒッタイトの君主号として定着したものである。ヒッタイト王妃の称号はタワナアンナであるが、これも初代の王妃であるタワナアンナの名を継承したといわれている。 紀元前1595年頃、ムルシリ1世率いるヒッタイト古王国が、サムス・ディタナ(英語版)率いる古バビロニアを滅ぼし、メソポタミアにカッシート王朝が成立。

画像 ボアズキョイ(現トルコ共和国、ハットゥシャ)のライオンの門

(資料ウイキペディア)ウイキペディア

ギョベクリ・テペ 遺跡

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?