意見集約を図ることは可能なのか~新花巻図書館の建設場所を巡って~

5月14日(火)に第15回新花巻図書館整備基本計画試案検討会議(以下「試案検討会議」)が開催され、私は初めてこの会議を傍聴してきました。

会議の議題は3つほどありましたが、その中でも新花巻図書館建設候補地選定に係る意見集約方法について、委員のみなさんから多くの意見があり、活発な議論が交わされました。

私は色々な会議を見てきましたし、実際経験もしてきたのですが、会議というのは当局が議案を出してそれを承認するといったものばかりではなく、みなさんがそれぞれの意見を交わすというのは大事なことだと思います。

一方で、建設場所については、委員の中でも「JR花巻駅前」を希望する方と「総合花巻病院跡地」を希望する方がそれぞれいらっしゃって、会議を通じその溝は埋まるどころか深まっているようにも思えました。

また、5月15日(水)には議会説明会があり、市当局(生涯学習部)から同じ議題(新花巻図書館建設候補地選定に係る意見集約方法について)が説明されました。

議会説明会においても、意見集約の必要性等について多くの質問がありました。

今回は、新花巻図書館の建設場所を巡る意見集約について、その可能性と問題点等について私見を述べたいと思います。

新図書館建設場所について

新図書館の建設場所について、簡単にこれまでの流れを振り返ってみたいと思います。

まず平成29 年に策定公表された新花巻図書館整備基本構想において、 新しい図書館の建設場所は「市民をはじめとする利用者にとって、利用しやすい場所にあるべき」「市街地再生に資する施設としてまちづくりや都市計画とも整合したものとする必要がある」として、平成28年6月に策定された「花巻市立地適正化計画」の中で示す「都市機能誘導区域」内に整備することとし、候補地を数か所選定した上で基本計画において定めることとされました。

その後、令和2年1月にJR花巻駅に隣接するJR東⽇本が所有する⼟地の⼀部を賃貸借し、新しい花巻図書館と複合施設を建設するという「新花巻図書館複合施設整備事業」構想を発表しました。

しかし、この構想は撤回され、改めて新図書館の建設場所については仕切り直しとなり、令和3年度には「新花巻図書館整備基本計画試案検討会議」が設置され、専門家の意見を基に建設場所を含む基本計画試案が現在まで検討されています。

令和4年度には市民説明会が開催され、現在、建設候補地はJR花巻駅前、総合花巻病院跡地の二か所に絞られたことになっています。

令和6年1月には建設候補地二か所の比較調査を実施することになり、現在、調査事業が進んでいます。

建設場所以外の基本計画の検討状況

実は、建設場所以外の基本計画は試案検討会議で検討が進んでいて、次のような方針が示されています。

新図書館の具体的な計画としては、現花巻図書館の約3.5倍の延床面積(4,500㎡)を持ち、展示情報コーナー、資料検索コーナー、レファレンスカウンター、視聴覚スペース、子ども向けスペースなど、多様な機能を備えた施設となる予定です。

また、カフェスペースや多目的スペースも設置され、市民の交流や活動の場としての役割も果たします。

蔵書数は現行の21万冊から28万冊に増え、将来的には最大70万冊まで収蔵可能なスペースを確保します。さらに、宮沢賢治や萬鉄五郎などの先人に関する資料の充実を図り、地域資料の収集・提供も強化するとのこと。

新図書館は、図書の貸出手続きのスピード化、自動貸出機の増設、予約図書のセルフ受け取りコーナーの設置など、新しいサービスや拡充サービスを提供する予定で、館内でのWi-Fi環境の整備、パソコンやタブレット端末の貸し出し、インターネットや各種データベースの閲覧利用も可能となるようです。

詳しくは、市のホームページに新しい図書館の検討状況が公表されていますのでそちらを参照してください。

市当局から示された意見集約の進め方

さて、今回の意見集約の進め方について示された市の方針ですが、

全員がどちら か一方の意見に一致する可能性は低いができるだけ 多くの方の意見を聞いて、その意見を踏まえたい

手法は 、多く の方が発言できる機会を確保できるものとたい

↓

新花巻図書館の建設場所の意見集約にあたっては、市民の意見を収集できる ファシリテーター(中立的立場で意見をまとめる人)が必要であり、建設候補地の比較資料を参考に議論し意見集約する必要がある。

↓

・市で実施した市民説明会等では、市が既に決めているかの ようなとらえ方をする方がいたこと。

・意見集約結果までのプロセスも公表することを意識して整理が必要なこと。

・できるだけ多くの方の意見を聞きまとめていく技術が必要であること

から、公募プロポーザル方式により業者を選定し、業務委託(予算の上限1,000万円)を行う。

とのことです。

この進め方で果たして意見集約は上手くいくのか?

市から示されたこの進め方ですが、懸念されることがいくつかあるので列挙してみます。

1. 市民の意見集約の難しさ

市民から広く意見を収集することは重要ですが、実際には全ての意見を平等に反映することはまず不可能です。

ここまで意見が分かれてしまうと、どうやって意見集約するのかその方法が不透明ですし、意見集約を図り花巻駅前または総合花巻病院跡地いずれかに決まったとしても、市民の間でしこりが残ってしまうのではないか、大いに懸念されるところです。

2. 公募プロポーザル方式の是非

試案検討会議の委員の方からも意見がありましたが、果たして意見集約を図る業者選定に「公募プロポーザル方式」はふさわしいのか?ということにも懸念があります。

また、業者によって提案の質にばらつきが生じることがあると思います。

特に、経験や専門知識に差がある業者間で大きな違いが出ることがあり、公平な選定が難しくなる場合があるのではないでしょうか。

それから、業者選定の評価基準が曖昧であると、主観的な判断が入りやすくなります。これにより、最も適した業者を選定することが難しくなり、結果として最適な意見集約方法が採用されないリスクもあると思います。

「対話」→「議論」→「討論」という合意形成のプロセス

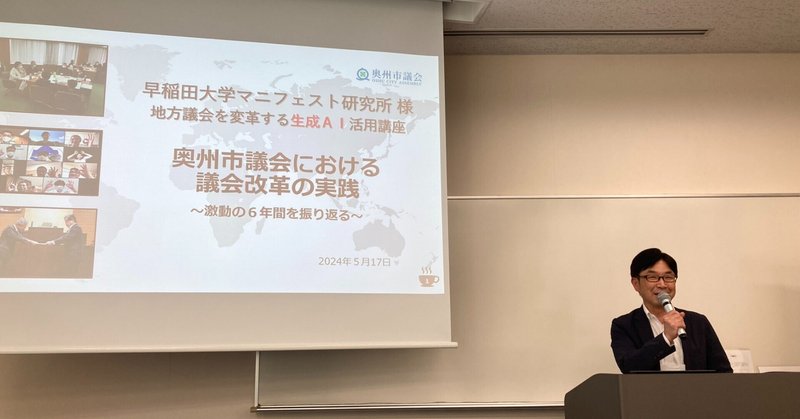

今日(5月17日)、あるセミナーを受講してきたのですが、そのセミナーで「奥州市の議会改革」について奥州市の菅原議長が発表されていました。

奥州市は「議会改革の先進地」として有名ですが、その中でもなかなか他市町村では、定着が図られていない「議員間討議」を進めているという点で、非常に高い評価を受けています。

今日の講話の中でも「議員間討議」について述べられていたのですが、奥州市の議員間討議のガイドラインによれば、議員間討議において合意形成を図るために、「対話」→「議論」→「討論」のプロセスを採用しているとのことでした。

https://www.city.oshu.iwate.jp/material/files/group/76/0829-1.pdf

詳しくは、奥州市の議員間討議のガイドラインを参照していただきたいのですが、最初から討論をするのではなく、対話により問題点や課題をあぶりだし、議論を深め、そして決定を目指す・・・合意形成のためには、そのプロセスが必要というのはその通りだと思います。

この合意形成のプロセスについては、かつて青森大学の佐藤淳先生からも教えていただいたことがありますが、このことは何も「議員間討議」の話だけではなく、多くの会議においても必要なプロセスだと思います。

意見集約の可能性

試案検討会議の会議の様子を見ても、たとえ合意形成のプロセスを採用したとしても、新図書館の建設場所について意見集約は難しいのかもしれません。

遅きに失した感もありますが、できるだけしこりの残らないようにするためにも、双方納得のいく落としどころにすべきと思います。

そのためのひとつの案が、合意形成のプロセスとしての「対話」→「議論」→「討論」だと思うのですがいかがなものでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?