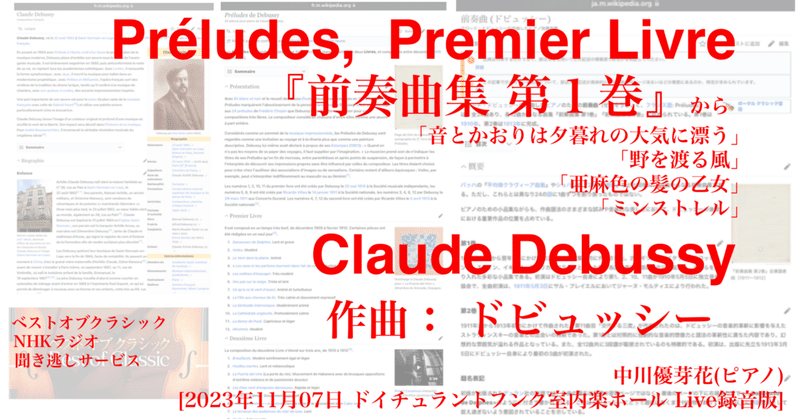

ラジオ生活:ベストオブクラシック ドビュッシー『前奏曲集 第1巻から「音とかおりは夕暮れの大気に漂う」ほか』

聞き逃しサービス 2024/05/09 放送

ベストオブクラシック

期待の若き星たち(3)中川優芽花(ピアノ)

〜

〜

『前奏曲集 第1巻から

「音とかおりは夕暮れの大気に漂う」

「野を渡る風」

「亜麻色の髪の乙女」

「ミンストレル」』

[ Préludes, Premier Livre ]

作曲: ドビュッシー ( Claude Debussy )

中川優芽花(ピアノ)

[2023年11月07日 ドイチュラントフンク室内楽ホール Live録音版]

(10分56秒)

〜

開始より17分49秒頃 (終了より1時間22分11秒前頃)

〜

〜

配信終了2024/05/16 21:10

番組情報

Google検索 URL>

https://www.google.co.jp/search?tbm=vid&hl=ja&source=hp&biw=&bih=&q=Debussy+Préludes+No_1

Bing検索 URL> https://www.bing.com/videos/search?q=Claude_Debussy+Préludes+Premier_Livre

ドビュッシー 「前奏曲集」

wikipedia 日本版> https://ja.m.wikipedia.org/wiki/前奏曲_(ドビュッシー)

〜

クロード・ドビュッシーの作曲したピアノのための前奏曲(ぜんそうきょく、フランス語: Préludes)は、全24曲あり、各12曲からなる曲集『前奏曲集 第1巻』『前奏曲集 第2巻』に収められている。第1巻は1910年、第2巻は1913年に完成。

…

《》第1巻

1909年12月から翌年2月にかけて約2か月の間に集中的に作曲された。古代ギリシャ、イタリア、スコットランド、スペイン、イギリス、アメリカ、フランスといった世界各国の音楽や芸術文化に喚起され、それらを採り入れた多彩な小品集である。初演はドビュッシー自身により第1、2、10、11曲が1910年5月5日に独立音楽協会で、全曲初演は、1911年5月3日にサル・プレイエルにおいてジャーヌ・モルティエにより行われた。

…

《》第2巻

1911年末から1913年初めにかけて作曲された。第11曲目「交代する三度」が作曲されたのは、ドビュッシーの音楽的革新に影響を与えたストラヴィンスキーの音楽との出会いの時期であった。第1巻とは対照的に独創的な音楽的想像力と語法の革新性に満ちた内容であり、幻想的な雰囲気が溢れる作品となっている。また、全12曲共に3段譜が駆使されているのも特徴的である。初演は、出版に先立ち1913年3月5日にドビュッシー自身により最初の3曲が初演された。

…

〜[上記wikipediaより抜粋]

ドビュッシー 「前奏曲集」

Préludes de Debussy

Wikipedia FR(フランス版) URL> https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Préludes_de_Debussy

〜

Les Préludes de Claude Debussy sont 24 pièces pour piano réparties en deux Livres, et composées entre décembre 1909 et avril 1913.

…

【Présentation】

Avec En blanc et noir et le recueil des douze Études, tous deux composés en 1915, les 24 Préludes marquèrent l'aboutissement de la pensée pianistique de Debussy. C'est en hommage aux 24 préludes de Frédéric Chopin que Debussy choisit cette appellation pour ces compositions très libres. Le compositeur considérait chacune d'entre elles comme une œuvre à part entière.

Considérés comme un sommet de la musique impressionniste, les Préludes de Debussy sont regardés comme une invitation au voyage et à la rêverie plus que comme une peinture descriptive. Debussy lui-même avait déclaré à propos de ses Estampes (1903) : « Quand on n'a pas les moyens de se payer des voyages, il faut suppléer par l'imagination. » Le musicien prend soin de n'indiquer les titres de ses Préludes qu'en fin de morceau, entre parenthèses et après points de suspension, de façon à permettre à l'interprète de découvrir ses impressions propres sans être influencé par celles du compositeur. Les titres étaient choisis pour créer chez l'auditeur des associations d'images ou de sensations. Certains restent d'ailleurs équivoques : Voiles, par exemple, peut s'interpréter indifféremment au masculin ou au féminin.

Les numéros 1, 2, 10, 11 du premier livre ont été créés par Debussy le 25 mai 1910 à la Société musicale indépendante, les numéros 5, 8, 9 ont été créés par Ricardo Viñes le 14 janvier 1911 à la Société nationale, les numéros 3, 4, 6, 12 par Debussy le 29 mars 1911 aux Concerts Durand. Les numéros 4, 7, 12 du second livre ont été créés par Ricardo Viñes le 5 avril 1913 à la Société nationale.

…

【Premier Livre】

Il est composé en un temps très bref, de décembre 1909 à février 1910. Certaines pièces ont été rédigées en un seul jour.

1. Danseuses de Delphes. Lent et grave

2. Voiles. Modéré

3. Le Vent dans la plaine. Animé

4. « Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir ». Modéré

5. Les collines d'Anacapri. Très modéré

6. Des pas sur la neige. Triste et lent

7. Ce qu'a vu le vent d'ouest. Animé et tumultueux

8. La Fille aux cheveux de lin. Très calme et doucement expressif

9. La Sérénade interrompue. Modérément animé

10. La Cathédrale engloutie. Profondément calme

11. La danse de Puck. Capricieux et léger

12. Minstrels. Modéré

…

【Deuxième Livre】

La composition du deuxième Livre s'étend sur trois ans, de 1910 à 1912.

1. Brouillards. Modéré extrêmement égal et léger

2. Feuilles mortes. Lent et mélancolique

3. La Puerta del vino (La porte du vin). Mouvement de Habanera avec de brusques oppositions d'extrême violence et de passionnée douceur

4. Les Fées sont d'exquises danseuses. Rapide et léger

5. Bruyères. Calme – Doucement expressif

6. « Général Lavine » – eccentric. Dans le style et le mouvement d'un Cake-walk

7. La terrasse des audiences du clair de lune. Lent

8. Ondine. Scherzando

9. Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.. Grave

10. Canope. Très calme et doucement triste

11. Les Tierces alternées. Modérément animé

12. Feux d'artifice. Modérément animé

…

〜[Excerpt from above Wikipedia.]

〜[上記Wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]

〜

クロード・ドビュッシーの前奏曲集は、1909年12月から1913年4月にかけて作曲された、2冊からなるピアノのための24の小品である。

…

【プレリュード】

1915年に作曲された「アン・ブラン・エ・ノワール」と12のエチュード集とともに、ドビュッシーのピアニストとしての集大成となった。 ドビュッシーがこの名前を選んだのは、フレデリック・ショパンの「24の前奏曲」へのオマージュであり、非常に自由な作品である。 ドビュッシーはその一つひとつをひとつの作品とみなしていた。

印象派音楽の最高峰とされるドビュッシーの前奏曲は、描写的な絵画というよりも、旅や白昼夢への誘いとして捉えられている。 ドビュッシー自身、《エスタンペ》(1903年)について、"旅に出る余裕がないときは、想像力で補うしかない "と語っていた。 ドビュッシーは、前奏曲のタイトルを各曲の最後に、括弧書きと省略記号の後にのみ記すようにし、演奏者が作曲者の印象に左右されることなく自分の印象を発見できるように配慮した。 タイトルは、聴き手にイメージや感覚を連想させるように選ばれた。 例えば、ヴォワールは男性的とも女性的とも解釈できる。

第1集の第1番、第2番、第10番、第11番は1910年5月25日にソシエテ・ミュジカル・インデペンダントでドビュッシーによって初演され、第5番、第8番、第9番は1911年1月14日にソシエテ・ナショナルでリカルド・ヴィニェスによって、第3番、第4番、第6番、第12番は1911年3月29日にコンセール・デュランでドビュッシーによって初演された。 第2巻の4番、7番、12番は、1913年4月5日、リカルド・ヴィニェスによって、ソシエテ・ナショナルで初演された。

…

【最初の本】

この曲は、1909年12月から1910年2月という非常に短い期間に作曲された。 1日で書かれた曲もある。

1. デルフィの踊り子たち スローでシリアス

2. 帆。 控えめ

3. 平野の風 活発な

4. "音と香りが夕暮れの空気の中で渦巻いている"。 中庸

5. アナカプリの丘 とても控えめ

6. 雪の上の足音。 悲しく遅い

7. 西風が見たもの 賑やかで騒々しい

8. 亜麻色の髪の少女 とても穏やかで優しい表現

9. 中断されたセレナーデ. 適度に活発

10. 沈んだ大聖堂 深い静けさ

11. パックの踊り。 気まぐれで軽い

12. 吟遊詩人 中庸

…

【】セカンド・ブック

セカンド・ブックの作曲は1910年から1912年までの3年間に及んだ。

1. 霧。 中庸極めて均等にして軽快

2. 枯葉。 遅く、憂鬱。

3. ラ・プエルタ・デル・ヴィーノ(ワインの扉)。 極端な暴力と情熱的な優しさの突然のコントラストを持つハバネラ楽章。

4. 妖精の踊り。 速くて軽い。

5. ヘザー。 穏やか - ソフトな表現力

6. 「ラヴィーヌ将軍" - エキセントリック。 ケーク・ウォークのスタイルと動きで。

7. 月明かりの聴こえるテラス。 ゆっくり

8. オンディーヌ スケルツァンド

9. S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C. 墓

10. カノープ。 とても穏やかで、やわらかく悲しい。

11. 交互に3分の 適度な躍動感

12. 花火。 適度ににぎやか

…

〜

ドビュッシー

Wikipedia FR(フランス版) URL> https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy

〜

Claude Debussy, né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye et mort le 25 mars 1918 à Paris 16e, est un compositeur français.

En posant en 1894 avec Prélude à l'Après-midi d'un faune le premier jalon de la musique moderne, Debussy place d’emblée son œuvre sous le sceau de l’avant-garde musicale. Il est brièvement wagnérien en 1889, puis anticonformiste le reste de sa vie, en rejetant tous les académismes esthétiques. Avec La Mer, il renouvelle la forme symphonique ; avec Jeux, il inscrit la musique pour ballet dans un modernisme prophétique ; avec Pelléas et Mélisande, l’opéra français sort des ornières de la tradition du drame lyrique, tandis qu’il confère à la musique de chambre, avec son quatuor à cordes, des accents impressionnistes inspirés.

Une part importante de son œuvre est pour le piano (la plus vaste de la musique française avec celle de Gabriel Fauré) et utilise une palette sonore particulièrement riche et évocatrice.

Claude Debussy laisse l’image d’un créateur original et profond d’une musique où souffle le vent de la liberté. Son impact sera décisif dans l’histoire de la musique. Pour André Boucourechliev, il incarnerait la véritable révolution musicale du vingtième siècle.

…

〜[Excerpt from above Wikipedia.]

〜[上記Wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]

〜

クロード・ドビュッシーは、1862年8月22日にサン=ジェルマン=アン=レーで生まれ、1918年3月25日にパリ16区で没したフランスの作曲家。

1894年に作曲されたドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』は、現代音楽の最初の一里塚となり、彼の作品はたちまち前衛音楽と結びついた。 1889年に一時ワグネリアンに傾倒したが、その後はアカデミックな美学を否定し、生涯不適合主義を貫いた。 ラ・メール》で交響曲の形式を刷新し、《ジュ》でバレエ音楽に予言的なモダニズムをもたらし、《ペレアスとメリザンド》でフランス・オペラを抒情劇の伝統のマンネリから脱却させ、弦楽四重奏曲で室内楽に印象派的なアクセントを与えた。

彼の作品の大部分はピアノのためのものであり(ガブリエル・フォーレの作品と並んで、フランス音楽において最も広範なものである)、特に豊かで喚起的な音のパレットを用いている。

クロード・ドビュッシーは、自由の風が吹く独創的で深遠な音楽の創造者というイメージを私たちに残している。 この作品は音楽史に決定的な影響を与えた。 アンドレ・ブークレフリエフにとって、彼は20世紀の真の音楽革命を体現した人物である。

…

〜

中川優芽花 officeyamane.net

URL> https://officeyamane.net/yumeka-nakagawa-piano/

Bing検索 URL> https://www.bing.com/videos/search?q=piano+Yumeka_Nakagawa

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?