アインシュタイン(満26歳)のノーベル賞論文は穴だらけ - Part Two

無名時代のアルベルトさまにファンレターを送るとしたら、どんな風に綴ってあげるといいかななどというおこがましい空想シリーズ第二弾です。

第一弾はこちら。

この歴史的論文とされる「光の発生と変換に関する、発見的着想からの一見解」(1905年)を改めて読み返してみましたが…

再読してみて「うーん1905年の時点でここまで先を読んでいた?すっげー」という気持ちと「誰かちゃんと耳うちしてあげなさいよ、何がいいたいのかわからへん」という苛立ちが、波のように交互に押し寄せてきます。

どういったらいいのでしょう、顕微鏡で試料を観察していて、むむこれはひょっとして私が探し求めてきたあれの病原体…とピンとくるのだけれどピント合わせがうまくいかなくて、何か面白いブツがぶつぶつと見えているものの輪郭はぼんやりとしか見えない…そんな感じです。

おさらいからいきます。この論文は、少々大仰な前口上から始まって…

この後、八部構成になっています。八つの節に区分されているのです。

その最初の節が「黒体放射の理論とその難点について」(Über eine die Theorie der ,,schwarzen Strahlung" betreffende Schwierigkeit)。つまり第一節ですね。

この第一節からとばしまくりです著者さん。いきなり「次のような場合を考察する」と切り出して、唐突な仮定を置いてきます。どういう風に唐突かというと…説明すると長くなるので省略しますが、とにかく唐突です。

その唐突ぶりをご本人も気にしてか、脚注で「この仮定は、誰それによる何々に関する研究で採用された仮定と、同意義のものであります」と補っています。誰のどういう研究かというと…これも語ると長くなるので省略しますが、ドルーデという優れた学者さんの研究です。

金属における電気伝導についての研究で、絵にするとこんなのです。

金属のなかを電子(青の粒子が跳びかっていますね)がどう運動しているのかを、ドルーデ先生はこんな風にイメージしました。

気体分子運動論について前にお話ししましたが、

この理論をアレンジすれば(上のGIFアニメでいうと、赤の粒子は固定して、青の粒子のみ跳ね回るよう設定して、それを電子の跳ねまわりとみなす)、金属における電気の伝わりについて、うまく説明できるのではないか… これが彼の理論でした。

現代の目で振り返ると、このアナロジーは間違いなのですが、しかしこの仮説に基づいて彼は公式を捻りだし、実際の実験データとよく合う値を出してみせたのです。

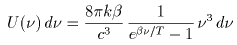

1900年10月のある学会発表で、くだんのプランク教授が、くだんの「プランクの公式」を提唱し、当時のドイツ物理学界を驚嘆させたという、あの話がここで再登場します。

このどえらい大発見を理論化すべく、彼はさらに論文を二つ出しています。ひとつは同1900年12月14日、学会で急遽研究発表した際の講演録、もうひとつは翌年に自ら書き上げて学術誌に掲載されたもの。

アルくんがいつこの二論文のことを知ったのかはわかりませんが、1904年の論文中で彼の発見について言及している一方で、あまり好意的ではなさげなのが印象的でした。

プランク公式が実際のデータと怖ろしいまでにきれいに沿うものであることは、彼も否定しないものの、この公式を導出するにあたっての理屈が気に入らなかったのです。

後付け的にアルくんの当時の考えを要約すると「プランク先生、あなたはここまで議論を精密に詰めてみせたのに、ここでどうして気体分子のアナロジーを使わないのだ?」というところでしょうか。

いいですか上の要約は後付けです。1904~1905年当時のアルくんがそこまで具体的に考えていたわけではなく、また言語化していたわけでもありません。彼のなかにもやもや~っと違和感が膨らんでいって、しかしそれをうまくことばにできないでいる、そんな状態だったのだと想像します。

そのことはくだんの第一節を読んでみるとよくわかります。

日本語訳を載せようかとも思いましたが、そうすると今度は細部の解説書きでちょっとした論文になってしまうので、概要のみ述べます。「ウィーンの公式」について前に少し触れたのを思い出してください。

この「ウィーンの公式」は、いくつか根拠不明な仮定より導出されたものでしたが、観測データとの相性は ―― 一部区画を除いて ―― 悪くないできでした。

一部区画とは何でしょう?これも話すと長くなるので深入りしないでおきますが、光が、振動数がある値より先になるとウィーン公式と実際の観測値でずれが生じだすのです。

プランク教授は、そこのところを、ある素朴なアイディアで埋め合わせることに成功しました。微積、それも今の高校微積レベルの裏技で、ウィーン公式の不一致区画をうまく補正できることに気づいたのです。

1900年のことでした。

ただその際に、ウィーンがくだんの公式を捻りだすにあたって準拠していた、気体分子運動論のアナロジーが、プランクによって切り捨てられてしまったのです。

そこがアルくんにはカチンときたようです。ただこの気体分子アナロジーは、当時ほかの物理学者から批判を受けていて、それは正論でした。正論ではあったのですが、この批判者がウィーンに代わって導出した公式は、ウィーン公式より劣るものでした。部分的にはウィーンのより正確でしたが、ごく部分的な正確さに留まったのです。

当時のドイツ物理学界は、光の研究に関してこういう混濁した状態でしたので、無名もいいところのアルくんとしては、気体分子アナロジーを表立って仮説としては取り上げにくかったのではないかと想像します。

そういうわけで、今回取り上げている第一節のなかでも、気体分子になぞらえて光を論ずるぞと大っぴらには宣言していなくて、もう少し慎重な言い回しと仮説を立てて論を進めています。ここでいう「慎重」とは、持って回った言い方ということです。読んでいて、いったいこの論文の著者さんが何を頭に思い浮かべているのか頭に浮かび上がってこないのです。気体分子を彼が脳裏にイメージしていると気が付けば、多少イメージできるようになるのですけど。

そしてこの第一節後半で、アルくんは持って回った言い方で、プランクの1900年12月講演録の内容を腐しにかかります。

「エントロピー」がらみの議論で、プランク教授の説は途中が飛躍していて不自然であると、若きアルくんはけちをつけています。要は「気体分子アナロジーで議論してへんのが気にいらない、度胸がないぞ、わしのほうが上や!」と吠えているのです。わおわおわー。

それから文中で言及こそされていないのですがレイリー教授についてもけなしにかかっています。♪レイリー、レイリー、レイリーリラー♪ この方は、かの「ウィーンの公式」について批判したという、くだんの学者さんです。彼の科学観は、保守的なものでした。

彼の作った「レイリーの公式」は、ウィーンのものより論拠明確な仮定より作られたものでした。今の目で見ると、これぞ古典物理って感じの組み立て方から生まれた公式です。

しかし観測値との不一致がある区域よりどんどん大きくなるので、使い物にならないものでもありました。

アルベルトくんは、「プランクの公式」の論拠となるものをエントロピーの観点より書き替えると、この役立たずな「レイリーの公式」が出てきてしまうと計算で示しました。

プランク公式は正しいとして、この公式を説明するプランクの理論は、レイリーの役立たず公式の理論と同じになってしまっておかしいと、そういう主張です。

「気体分子のアナロジーに距離を置いているようでは、プランクもレイリーも度胸がないね、ちっちっ」と、若気の至り混じりながらも自分の秘められた野心を吐露しているのです。

このねじれた理屈と野心が読み取れれば、この1905年論文のイイタイコトはおのずと見えてきます。

予防線を張り巡らせながら、アルくんこの後少しずつ牙をむいてきます—―

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?