センベイ博士の孤独について

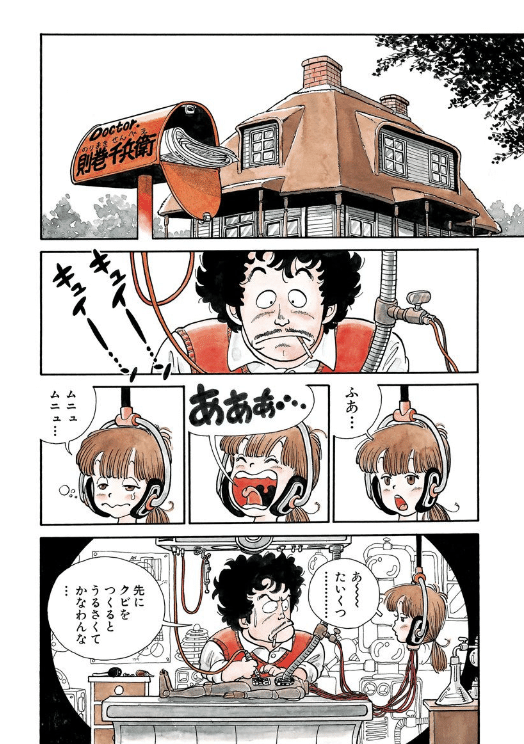

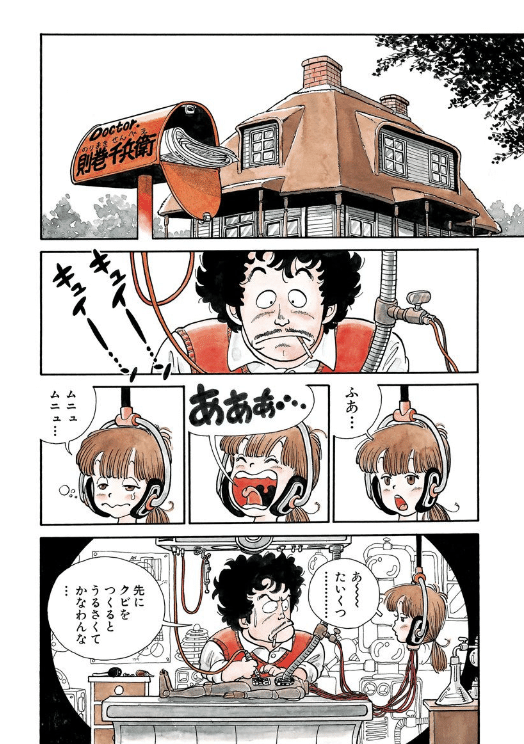

以下のまんがをご覧いただきたい。

このコマ構成の巧みさについては、これまで何度か本ブログで取り上げて分析してきたとおりです。

ただそれらの分析において、私はある前提を、公理化して行ってきました。

公理化なんて数学用語を使うとおおげさかな。

実際に見てもらいながら説明しましょう。

以下の、青でマークした部分を、ご覧ください。

どうかな? この二つを見て「ああ同じ人物だ」と、考えるまでもなく認識すると思います。

こんどは赤でマークした部分をご覧ください。

この四つについて、やはりどなたも「ああ同じ人物だ」と、即座に認識すると思います。

「あったりまえやないけー」と思った方は今すぐ拳銃でその頭蓋骨を撃ち抜いて猛反省してください。

かなり前のことですが、父が元気だった頃、私はとあるジャンプまんがを彼に見せたことがあります。

「スラムダンク」だったかな。すると父は「いったいどう見たらいいのかわからん」と言い出しました。

もしあのとき「ドクタースランプ」のこのページを見せていても、彼は「どう見たらいいのかわからん」と言ったと思います。

どうしてでしょうね?

まずこの二つの部分(青)について、同じ人物が、時間差で登場しているのだと、父には分からなかったと思います。

この四箇所(赤)についても、やはり同じ反応だったと思います。「どうして女の子の首が、四つ出てくるんだ?」と。

まんがを楽しむのに絶対欠かせないことは、ひとつ(または左右ふたつ)のページのなかにいろいろな人物絵がいろいろなポーズで描きこまれているのを見て「これはひげのおっさんⒶ」「これは女の子Ⓑ」という風に、瞬時にそれぞれの同一性を認識できることです。

父はまんがとはあまり縁のないひとでした。幼い頃はともかく、おとなになってからは新聞の四コマまんがぐらいしか目に入っていませんでした。

彼と私との断絶について「世代の断絶」とレッテルを貼って終わりにしてはつまらないので、もう少し考えてみましょう。

こういうの、夜中に街でよく見かけますよね。

左から右に向かって、何か流れていくように見える――

しかし実際には、色違いのLEDが、それぞれ少し違うタイミングで、点滅しているにすぎません。

このページを見て、青マークと、赤マークが、それぞれ同一の人物の、時間差で表れたものであると瞬時に認識するのは…

くだんの LED を見て、左から右に何かが流れていくように見える(認識する)のと同じくらい、ごくたやすいことに思えるでしょうが…

これを見て「はあ、緑と赤と青のLEDが、それぞれ違うタイミングで点滅しているね」と、唯物的に認識するのも、それはそれでおかしくはないわけです。

このページを見て、何かストーリーを感じるか…

それとも六つのコマのなかにそれぞれ何か絵が描きこまれている変な絵画としか見ないで終わるか――

大小のコマに絵がそれぞれ描きこまれていると見るのが、19世紀ヨーロッパ文明の視点とするならば、一方でそれぞれがある特定の人物を違う時間と視点より描いたものと見るのが、20世紀アメリカ文明の視点です。

いきなり19世紀とかアメリカ文明とか、大仰なことばが飛び出してきて戸惑う方も多いと思います。しかしこれはすべて本当のことです。

少しばかり理屈っぽい話をします。「人権」という概念があります。これは神が、すべての人間にひとりひとり分け隔てなく与えたものとされています。

皆さんがもし、普段から見知らぬひとに盗撮されまくって、しかもその画像がネットに垂れ流されていたら、それは人権侵害であるとして差し止め請求ができます。

もし著名な芸能人であったならば、より強い調子で差し止め請求しようとすると思います。

しかし仮に盗撮者が「ひとつひとつは違う写真なのに、どうしてあなたがそのすべての写真について待ったをかけられるのだ?」と反論してきたとしたら、どう再反論するでしょう?

私ならこう言い返します。「私には人権があって、それを中核に、いろいろな権利が発生する。『無断で自分の姿をひとに撮られない/配布されない』権利もあるはずだ。それを踏みにじる行為を許すわけにはいかない」と。

面白いとは思いませんか。ひとつひとつは違う写真であっても、そこに映っている人物が同一人物であると認識されたとたん、人権を盾に、それらばらばらの写真が、ひとつの知的財産と見なされるのです。

しかしこれについてはどうでしょう。

アフロヘア、ひげ、への字口で煙草を咥えている… この二つの青マーク部分にある人物まんが顔を見て、同一人物と気づかないひとは、まずいないと思います。(私の亡き父でもこのくらいは見て気づけたと思います)

ただ、このひげのおっさんは、実在の人物ではありません。昭和55年冒頭時には無名だった天才・トリヤマのペンとインク(それに絵の具)によって紙に描かれた、ただの絵です。

いわゆる fictional character(仮想の人物)。

そういうものに人権は認められないし、ましてや人権を核にして生じてくるいろいろな権利も、このひげのおっさん絵には認められないことになります。

存在しない人物の複数画像について、同一人物と認識するという行為は…

その仮想人物に〈人権〉を認めるのと、同義なのです!

いいですか、私たちがこのページを目にして、青マークの仮想人物と、赤マークの仮想人物が、それぞれ同一人物と直観的に見なすとき…

それはすなわち、法の基本概念を踏みにじる ―― ううん、とび越えてしまっているのです!

複数の、そして大きさも比率も統一されていない四角形を縦横に並べて、それらにそれぞれ描きこまれた人物絵を、購読者が「これはイエローキッドくんやね」「これはエリザベスちゃん」と即座に仕分けして、それぞれ同一人物についてある時間軸にそって異なる瞬間を切り取ったものと認識して、そこに物語性を感じ取る感性は、19世紀末にニューヨークの大新聞日曜版の comic strips から大衆化して、20世紀に入って現代漫画の基本スタイルになっていきました。

現代の法は、19世紀ヨーロッパにその基本理論が作られ、それを石垣にして組み立てられたものです。

人権を〈神〉においた体系です。

まんが(ここでは comic strips と同義とします)は、こうした西洋法理論の石垣をいっとき跳び越え、相対化する娯楽として、ニューヨークの大新聞日曜版より発展し、やがて世界的大衆娯楽にして芸術となっていったものです。

「アラレちゃんをだしにして、何をわけのわからない理屈をこねているんだこいつは?」と思われるでしょうが、私はある極めて重大に重要かつ大切で大胆なことを語っているつもりです。

子どもの頃より敬愛してきた、とあるど天才物理学者さんは、ほかの同業者たちが「そんなんあったりまえやないか」とスルーしているものを、ただひとり立ち止まって掬い網で掬いあげて、そして前代未聞の理論を作り上げました。

「私の生涯最高の閃きは」 彼は晩年に振り返りました。「屋根からひとが落っこちた時、地面にたたきつけられるその瞬間までのこく短いあいだ、体が浮いて感じられるのはなぜか? その現象を『等価原理』と名付けてとことん考えたことに尽きる」

おおドクターノリマキ、迷える子羊を、真理に導き給へ――

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?