メモ用翻訳:アーリマン

AHRIMAN (Avestan: Angra/Aŋra Mainyu; not attested in Old Persian), demon, God’s adversary in the Zoroastrian religion. He seems to have been an original conception of Zoroaster’s; and the scanty evidence in the Gathas on this point may perhaps be supplemented from later sources. But the notion of Ahriman did not remain unchanged through the centuries. In the Gathas Angra Mainyu is the direct opposite of Spənta Mainyu; both spirits are essentially actors in the primeval choice, a great drama dominating the life of man and the destiny of the world. This feature, the drama of the choice, is missing in the cosmogonies in the Pahlavi books, where Ahriman serves as the negative counterpart, not of the other spirit, but of God, Ohrmazd. Other variations in the concept of Ahriman were due to heresy, or to differences in the level of culture or intelligence. At one end of the spectrum it is said that, since Ohrmazd is, then Ahriman is not, i.e., has no material existence. At the other end, on the level of folktale, there is the story of Ahriman transformed into a horse and ridden for thirty years by Taxma Urupi. The following review of the evidence is chronological so far as is possible.

AHRIMAN (Avestan: Angra/Aŋra Mainyu; 古ペルシア語では証明されていない)、悪魔、ゾロアスター教における神の敵対者。

アーリマンはゾロアスターの独創的な概念であったようで、この点に関する『ガータ』の乏しい証拠は、おそらく後世の資料から補足されたものであろう。しかし、アーリマンの概念は何世紀にもわたって変わることはなかった。

『ガタ書』では、アングラ・マインユはスプəンタ・マインユの正反対であり、両霊は本質的に、人間の人生と世界の運命を支配する偉大なドラマである、原初の選択の行為者である。

この特徴、すなわち選択のドラマは、パフラヴィー語の書物の宇宙論では欠落しており、アーリマンは、もう一方の霊ではなく、神であるオルマズドの否定的な対偶として機能している。

アーリマンの概念には、異端や文化や知性のレベルの違いによるものもある。その一端は、オルマズドが存在する以上、アーリマンは存在しない、つまり物質的な存在はない、というものである。

もう一方の端には、民話のレベルで、アーリマンが馬に姿を変え、タクスマ・ウルピが30年間乗り続けたという話がある。以下、可能な限り年代順に証拠を検証する。

The Gathas. The name Angra Mainyu appears only once (Y. 45.2), when the “more bounteous of the spirits twain” declares his absolute antithesis to the “evil” one in all things. The same spirit is intended (Y. 30.3) as one of the twin spirits who made the great choice, although the epithet used there is aka (“evil”); this same epithet recurs in Y. 32.5, when Aka Mainyu is apostrophized with all the daēvas who have deceived mankind and themselves. The daēvas are said (Y. 32.3) to be the offspring, not of Angra Mainyu, but of Akəm Manah (“evil thinking”). But in Y. 30.6 it is the “deceiver,” dəbaaman, most probably Angra Mainyu, who induces them to choose acištəm manah (“The worst thinking”). The abode of the wicked in the hereafter is said (Y. 32.13) to be the abode of this same “worst thinking,” not of Angra Mainyu. One would have expected the latter to reign in hell, since he had created “death and how, at the end, the worst existence shall be for the deceitful” ( Y. 30.4).

ガタス。アングラ・マイニュという名前は、「二人の精霊のうち、より豊穣な者」が、あらゆる物事において「邪悪な者」に対する絶対的なアンチテーゼを宣言するときに、一度だけ登場する(Y. 45.2)。

同じ霊が(Y.30.3)、偉大な選択をした双子の霊の一人として意図されているが、そこで使われている蔑称はaka(「悪」)である。この同じ蔑称は、Y.32.5で、akaマインユが、人類と自分自身を欺いたすべてのデーヴァたちと共に使徒化されるときに繰り返される。

Y.32.3では、デーヴァたちはアングラ・マイニュの子孫ではなく、akaマイニュの子孫であるとされている。しかし、Y. 30.6では、彼らにacištəm manah(「最悪の思考」)を選ぶように仕向けたのは、「欺く者」dəbaamanであり、おそらくAngra Mainyuであろう。

来世における悪人の住処は、Angra Mainyuではなく、この「最悪の思考」の住処であると言われている(Y. 32.13)。アングラ・マイニュは「死と、最後には、欺く者にとって最悪の存在となること」(Y. 30.4)を創造したのだから、アングラ・マイニュが地獄に君臨すると予想される。

It can be deduced from a comparison with India that there must have existed in Iranian belief, before Zoroaster, gods and demons, notably demons of death. Among the great gods was Vayu, an ancient god (perhaps already Indo-European according to Abaev [see bibliog.]), ambiguous like Roman Janus and liable to split into two opposites. There existed also tales, if not myths, of the birth of wonderful twins. Zoroaster, who propounded belief in one supreme god, yet wanted to explain the existence of evil—a fact of life—as a consequence of free choice. The myth of the Twin Spirits is a model he set for the choice every person is called upon to make. It can not be doubted that both are sons of Ahura Mazdā, since they are explicitly said to be twins, and we learn from Y. 47.2-3 that Ahura Mazdā is the father of one of them. Before choosing, neither of them was wicked. There is therefore nothing shocking in Angra Mainyu’s being a son of Ahura Mazdā, and there is no need to resort to the improbable solution that Zoroaster was speaking figuratively. That Ohrmazd and Ahriman’s brotherhood was later considered an abominable heresy is a different matter; Ohrmazd had by then replaced the Bounteous Spirit; and there was no trace any more, in the orthodox view, of the primeval choice, perhaps the prophet’s most original conception.

The Seven Chapters. Whereas Ahura Mazdā was said in the Gathas (Y. 44.5) to have created both light and darkness, he appears in one of the Seven Chapters (Y.37.1) as the creator of “light and the earth and all good things.” From this it can be inferred that the creator of darkness was Angra Mainyu.

インドとの比較から、ゾロアスター以前のイランの信仰には、神々と悪魔、特に死の悪魔が存在したに違いないと推測できる。偉大な神々の中には、ヴァーユという古代の神(アバエフ[参考文献]によれば、おそらくすでにインド・ヨーロッパ語族であった)がおり、ローマ神話のヤヌスのように曖昧で、正反対の2つの神に分裂しやすかった。

神話とまではいかなくても、素晴らしい双子の誕生の物語も存在した。ゾロアスターは、唯一の最高神への信仰を提唱しながらも、人生の事実である悪の存在を、自由選択の結果として説明しようとした。

双子の精霊の神話は、ゾロアスターがすべての人に課した選択のモデルである。彼らは双子であると明言されており、Y.47.2-3からアフラ・マズダーが彼らの一方の父親であることがわかる。

選ぶ前は、二人とも邪悪ではなかった。したがって、アングラ・マインユがアフラ・マズダーの息子であることに何の衝撃もなく、ゾロアスターが比喩的に語ったというありえない解答に頼る必要もない。

オルマズドとアーリマンの兄弟愛が後に忌まわしい異端とされたのは、それとは別の問題である。オルマズドはその時までには豊穣の精霊に取って代わっており、おそらく預言者の最も独創的な概念であった原初の選択は、正統派の見解ではもう跡形もなかった。

7つの章アフラ・マズダーは『ガタス』(Y. 44.5)では光と闇の両方を創造したとされていたが、『七章』の一つ(Y. 37.1)では「光と大地とすべての善きもの」の創造者として登場する。このことから、闇の創造主はアングラ・マイニュであると推測できる。

The Younger Avesta. Vd. 19.47, Yt. 15.43, and Aogəmadaēca 28 place Angra Mainyu’s sojourn in the nether world, a world of darkness. According to Vd. 19.1 and 44, he dwells in the north, the region of the daēvas.

Angra Mainyu is the chief of all the daēvas and is called (Vd. 19.1, 43-44) daēvanąm daēvō “the daēva of daēvas.” This expression probably imitates the title of the Achaemenid rulers, “king of kings.” But the superlative daēvō.təma is not attributed to him but to the demon Paitiša (“opponent,” at the end of an enumeration in Vd. 19.43 beginning with Angra Mainyu), who is also called daēva of daēvas. Nowhere is Angra Mainyu said to be the creator of the daēvas or their father.

若いアヴェスタVd.19.47、Yt.15.43、およびAogəmadaēca 28では、アングラ・マイニュが闇の世界である冥界に滞在したことになっている。Vd.19.1と44によると、彼は北の方、daēvasの領域に住んでいる。

アングラ・マイニュはすべてのデーヴァの長であり、(Vd. 19.1, 43-44) daēvanąm daēvō "デーヴァのデーヴァ "と呼ばれている。この表現はおそらく、アケメネス朝の支配者の称号「王の中の王」を模倣したものであろう。

しかし、最上級のdaēvō.təmaは彼ではなく、悪魔Paitiša(「相手」、Vd.19.43でAngra Mainyuから始まる列挙の最後にある)であり、彼はまたdaēvasのdaēvaと呼ばれている。

Angra Mainyuがdaēvasの創造者であるとか、その父であるとはどこにも書かれていない。

The fight between the two spirits for the possession of xᵛarənah is recounted in Yt. 19.46ff.; in Y. 57.17 and elsewhere the two of them are said to have created the world. But the Vendidad, in its first chapter, gives a different picture; here it is Ahura Mazdā’s creation, not Spənta Mainyu’s, which is challenged by Angra Mainyu’s counter-creation. To the creation of each of the sixteen countries by Ahura Mazdā, Angra Mainyu replies by creating some evil being, illness, scourge, or vice. This shift in the position of Ahura Mazdā, his total assimilation to this Bounteous Spirit, must have taken place in the 4th century B.C. at the latest; for it is reflected in Aristotle’s testimony, which confronts Ariemanios with Oromazdes (apud Diogenes Laertius, 1.2.6).

xᵛarənahの所有をめぐる二人の霊の戦いは、Yt.19.46ff.で語られ、Y.57.17などでは、二人が世界を創造したとされている。

しかし、『ヴェンディダッド』の第1章では、異なる描かれ方をしている。ここでは、アグラ・マイニュの反創造によって挑戦されるのは、アフラ・マズダーの創造であって、スパーンタ・マイニュの創造ではない。

アフラ・マズダーによる16カ国の創造に対して、アングラ・マインユは何らかの邪悪な存在、病気、災い、悪徳を創造して対抗する。

このようなアフラ・マズダーの立場の変化、すなわちアフラ・マズダーがこの豊穣の精霊と完全に同化することは、遅くとも紀元前4世紀には起こっていたに違いない。アリストテレスの証言にも反映されており、アリエマニオスとオロマズデスを対峙させている(apud Diogenes Laertius, 1.2.6)。

At the beginning of creation, the recital of the Ahuna Vairya prayer by Ahura Mazdā put Angra Mainyu to flight (Y. 19. 15). Angra Mainyu created Aži Dahāka (Y. 9.8); but he recoiled in fear from Mithra’s mace (Yt. 10.97 and 134). He broke into Aša’s creation (Yt. 13.77) but had to flee from the face of the earth (Yt. 17.19) when Zoroaster was born. He nevertheless tempted the prophet, promising him the sovereignty of the world, if he would only reject the faith of Mazdā (Vd. 19.6ff.). On Zoroaster’s refusal, he let loose legions of demons to assail him, but Zoroaster scattered them in flight (Vd. 19.46-47). He seeks to prevent the waters from flowing and the plants from maturing, but the Fravašis are a defense against him (Yt. 13.12-13, 71, 78) and he can not destroy Tištrya (Yt. 8.44). In the final struggle, he will be vanquished and reduced to impotence (Yt. 19.96). The grotesque episode of Taxma Urupi riding Angra Mainyu for thirty years is mentioned twice in the Avesta (Yt. 15.12, 19.29).

創造の初め、アフラ・マズダーがアフナ・ヴァイリヤの祈りを唱えると、アングラ・マインユは逃げ去った(Y. 19. 15)。

Angra MainyuはAži Dahākaを創造したが(Y. 9.8)、彼はMithraのメイスを恐れて退却した(Yt. 10.97 and 134)。

彼はアシャの創造に侵入したが(Yt.13.77)、ゾロアスターが生まれると地表から逃げ出さなければならなかった(Yt.17.19)。

それにもかかわらず、彼は預言者を誘惑し、もし彼がマズダーの信仰を拒否しさえすれば、世界の主権を与えると約束した(Vd. 19.6ff)。

ゾロアスターが拒否すると、彼は悪魔の軍団を放ち、ゾロアスターに襲いかかったが、ゾロアスターは彼らを散らして逃げた(Vd. 19.46-47)。

ゾロアスターは水の流れと植物の成熟を妨げようとするが、フラヴァーシたちはゾロアスターに対する防御であり(Yt.13.12-13, 71, 78)、ゾロアスターはティシュトリヤを滅ぼすことはできない(Yt.8.44)。

最後の戦いでは、彼は打ち負かされ、無力になる(Yt. 19.96)。タクスマ・ウルピがアングラ・マイニュに30年間乗り続けたというグロテスクなエピソードは、アヴェスタに2度登場する(Yt. 15.12、19.29)。

Zurvanism. Almost simultaneously with the appearance of the Ahura Mazdā-Angra Mainyu opposition, the question arose of their origin. Zurvanism was an answer to that question. Eudemos of Rhodes, a contemporary of Aristotle, is quoted by Damascius (5th-6th century A.D.), who was asking himself what Intellect or the All-Infinite might have been for the ancient Iranians. Eudemos said that, for some, it was Time, for others, Space, from which Ohrmazd and Ahriman proceeded, or else light and darkness before these (text in C. Clemen, Fontes Historiae Religionis Persicae, Bonn, 1920, p. 95). Zurvanism must have spread fairly widely in Iran from then on; when an orthodoxy tried under the first Sasanians to define and assert itself, with Tōsar and Kirdēr as its champions, the chief heresy it probably had to combat was Zurvanism. Some Zurvanite features were retained and incorporated into Mazdean dogma. This is one reason why Zurvanism should be dealt with before orthodoxy, whose documents, the Pahlavi books, are very late. Another reason is that an ancient detail of Zoroastrian theology which was to disappear from orthodoxy survived in Zurvanism, namely that Ahriman is evil by choice. “It is not,” he says, “that I can not create anything good, but that I will not.” And to prove this, he created the peacock. The 5th-century Armenian Christian writer, Eznik of Kolb, comments: “He is evil through his own wish, not from the fact of his birth” (Eznik, De Deo 2.8 [ed. Paris, 1924]). A Manichean fragment proves the relatively early date of the Zurvanite theology: “They say Ohrmazd and Ahriman are brothers; in consequence of this doctrine they will meet with their destruction” (cited in Zaehner, Zurvan, p. 431). Eznik of Kolb depicts Zurvan at the beginning of things, offering sacrifices for a thousand years in order to obtain a progeny. Giving birth to twins, one good, bright, and sweet-scented (Ohrmazd), the other evil, dark, and foul-smelling (Ahriman), he divides the sovereignty between them. Ahriman will be king of the world, but Ohrmazd will, as a priest, be above Ahriman (see Zaehner, Zurvan, pp. 419-29).

ズルヴァニズムアフラ・マズダーとアングラ・マインユの対立の出現とほぼ同時に、その起源についての疑問が生じた。ズルヴァニズムはその疑問に対する答えであった。

アリストテレスと同時代のロードス島のエウデモスは、ダマシウス(紀元5~6世紀)の言葉を引用している。エウデモスは、ある者にとっては「時間」であり、ある者にとっては「空間」であり、そこからオルマズドとアーリマンが生まれたか、あるいはそれ以前の光と闇であったと述べている(C. Clemen, Fontes Historiae Religionis Persicae, Bonn, 1920, p. 95)。

最初のササン朝のもとで、トーサーとキルデールを擁護者として正統派が自らを定義し、主張しようとしたとき、おそらく闘わなければならなかった主な異端がズルヴァニズムであったに違いない。

いくつかのズルヴァン派の特徴はそのままマズデ派の教義に取り入れられた。これが、ズルヴァーン派を正統派の前に扱うべき理由のひとつである。

もう一つの理由は、正統派から消え去るはずだったゾロアスター神学の古代の詳細、すなわちアーリマンは選択によって悪であるという詳細が、ズルヴァーン派に残っていたからである。

「アーリマンは言う、"私が善いものを創造できないのではなく、創造しようとしないのだ "と。それを証明するために、彼は孔雀を創造した。

5世紀のアルメニア人キリスト教作家、コルブのエズニクはこう語っている:「彼は自分の願いによって悪となったのであって、生まれつきのものではない」(Eznik, Deo 2.8 [ed. Paris, 1924])。

マニ教の断片は、ズルヴァーン神学が比較的早い時期に生まれたことを証明している:「彼らは、オルマズドとアーリマンは兄弟だと言っている。この教義の結果、彼らは滅亡を迎えるだろう」(引用:Zaehner, Zurvan, p. 431)。

コルブのエズニックは、物事の始まりにツルヴァンを描き、子孫を得るために千年間犠牲を捧げた。一人は善良で明るく甘い香りのする双子(オルマズド)、もう一人は邪悪で暗く悪臭を放つ双子(アーリマン)である。

アーリマンは世界の王になるが、オルマズドは祭司としてアーリマンの上に立つ(Zaehner, Zurvan, pp.419-29参照)。

Ahriman’s genesis is accounted for more precisely. When Zurvan was making his offerings, he had a doubt as to the efficacy of his action; from this doubt Ahriman was born. The Syriac author Theodore Abū Qorra says about the same thing; and other sects, whose beliefs were recorded by Šahrestānī (tr. Haarbrücker, Leipzig, 1923, I, pp. 277ff.; Zaehner, Zurvan, pp. 433-35), taught, not very differently, that there is always something evil with God, either an evil thought or an evil corruption, and that this is the origin of Satan. According to the Gayōmarṯīya, Ahriman was a creature of God and not eternal like him. He sprang from a doubt of God (see S. S. Hartman, Gayōmart, Uppsala, 1953). Once born, the twins proceed each to produce his own creation. Ohrmazd created the heavens and the earth and all things that are beautiful and good; but Ahriman created the demons and all that is evil and perverse. Ohrmazd created riches, Ahriman poverty.

アーリマンの起源はもっと正確に説明されている。ズルヴァンが供物を捧げていたとき、その行為の効力に疑念を抱き、その疑念からアーリマンが生まれた。

シリア語の著者テオドール・アブー・コラも同じことを言っている。また、Šahrestānī(訳:Haarbrücker, Leipzig, 1923, I, pp.ガヨーマルによれば、アーリマンは神の被造物であり、神のように永遠ではない。

彼は神への疑念から生まれた(S. S. Hartman, Gayōmart, Uppsala, 1953参照)。

双子が生まれると、それぞれが自分の創造物を生み出す。オルマズドは天と地、そして美しく善いものすべてを創造したが、アーリマンは悪魔と邪悪で倒錯したものすべてを創造した。オルマズドは富を創造し、アーリマンは貧困を創造した。

The next step, not recounted in any Zurvanite source but plausibly reconstructed from orthodox ones, is the treaty or pact between Ohrmazd and Ahriman, by which they were to fight for 9,000 years. According to orthodoxy (Bundahišn 12) Ohrmazd proposed the period to Ahriman, who accepted the challenge. Mēnōg ī Xrad (ed. F. C. Andreas, Kiel, 1882) 8.9, on the contrary, relates that it was “Ahriman who for 9,000 years made a treaty with Ohrmazd,” adding, most significantly, that this happened through Infinite Time. This is more frankly stated by Zātspram (Selections 34, 35) who says that it was Zurvan who suggested the treaty to Ahriman. We are not told that he suggested it to Ohrmazd also, but we do know from the orthodox version (Bundahišn 1.12) that Ohrmazd, when his offer of peace to Ahriman was rejected, realized there was only one expedient—to fix a time for battle. He must, in other words, resort to Time. Only the Zurvanite theory, therefore, seems to make sense; for it is difficult to see why Ohrmazd should have found it necessary to offer a treaty to Ahriman at all, if he knew the battle would end with his victory; whereas in the Zurvanite speculation it is Zurvan who divides the power between his sons, Ohrmazd and Ahriman. Perhaps the notion of the millennia also was essentially Zurvanite, since the ascription of the whole history of the world to a fixed number of years—and to a number of millennia corresponding to that of the signs of the zodiac—does seem to imply a recognition of Time as almighty.

次の段階は、どのズルヴァーナイトの資料にも記されていないが、正統派の資料からもっともらしく復元されたもので、オルマズドとアーリマンの間の条約または盟約であり、これによって両者は9000年間戦うことになった。

正統派によれば(Bundahišn 12)、オルマズドはアーリマンにその期間を提案し、アーリマンはその挑戦を受け入れた。

Mēnōg ī Xrad (ed. F. C. Andreas, Kiel, 1882) 8.9は、それとは逆に、「9,000年もの間、オウルマズドと条約を結んだのはアーリマンである」と述べ、最も重要なこととして、これは無限の時間を通して起こったと付け加えている。ザーツプラム(選集34, 35)は、アーリマンに条約を提案したのはズルヴァンであったと述べている。

しかし、オーソドックスな版(Bundahišn 1.12)によれば、アーリマンへの和平の申し出が拒絶されたとき、オーソドックスは、戦いの時を定めるしか方法がないことに気づいた。つまり、彼は時間に頼らざるを得なかったのだ。

したがって、ズルヴァン派の説だけが理にかなっているように思われる。戦いがアーリマンの勝利で終わるとわかっていたのであれば、なぜオウルマズドはアーリマンに条約を申し出る必要があったのかがわからない。

おそらく千年という概念も、本質的にはズルヴァン的なものであったろう。世界の歴史全体を一定の年数に、そして星座の年数に対応する千年という年数に規定することは、時間を全能のものとして認識することを意味するように思われるからである。

Another interesting, unorthodox episode about Ahriman is recorded by several sources: “When Ahriman saw,” writes Eznik (loc. cit.) “that Ohrmazd had created beautiful creatures, yet knew not how to create light, he took counsel with the demons, and said: . . ."If he were wise, he would go in unto his mother, and the Sun would be born as his son; and he would have intercourse with his sister, and the Moon would be born."” This story too seems Zurvanite, for the Manichean fragment, cited above as condemning those who think Ohrmazd and Ahriman are brothers, goes on to say that a demon taught Ohrmazd to make the world light. Another myth, attested only in the Syriac Acts of Adurhormizd and Anahid, recounts that Ahriman, when the water came up to him, said to Ohrmazd: “Your animals should not drink of my water.” Ohrmazd is perplexed, till a demon inspires him to reply: “Take away the water from my earth.” Then the frog, created by Ahriman, drinks up all the water, and Ohrmazd is once again distressed, till Ahriman’s creatures come to his aid. A fly enters the frog’s nose and makes it vomit the water. Notable here is the encroachment on Ohrmazd’s almightiness and the correction of Ahriman’s stupidity. In the light of such notions, it will appear not quite unreasonable that Ahriman should sometimes have been rendered a cult.

アーリマンに関するもう一つの興味深い異説的なエピソードが、いくつかの情報源によって記録されている:「エズニク(前掲書)によれば、"アーリマンは、オルマズドが美しい生き物を創造しながらも、光を創造する方法を知らないのを見て、悪魔たちと相談し、こう言った。

この話もまたズルヴァーナイト的である。というのも、先に引用したマニ教の断片は、オルマズドとアーリマンが兄弟であると考える人々を非難しているが、悪魔がオルマズドに世界を照らすように教えたと述べているからである。

もう一つの神話は、シリア語の『アドゥルホルミズドとアナヒドの使徒行伝』にのみ記されている:「あなたの家畜は私の水を飲んではならない。オウルマズドは困惑し、悪魔に唆されてこう答えた:「私の大地から水を取り去れ。すると、アーリマンによって創造されたカエルが水を飲み干し、オルマズドは再び悩むが、アーリマンの創造物たちが助けに来た。ハエがカエルの鼻に入り込み、水を吐かせる。

ここで注目すべきは、オルマズドの全能性を侵害し、アーリマンの愚かさを矯正していることである。このような考え方に照らせば、アーリマンが時にカルト化されるのも無理からぬことと思われる。

The Cult of Ahriman. That there existed Ahriman worshippers is attested by Plutarch and in a Dēnkardpassage. The former (Isis and Osiris 46) says that Zoroaster taught the Persians to sacrifice to Areimanios “offerings for averting ill, and things of gloom. For, pounding in a mortar a herb called omomi, they invoke Hades and darkness; then having mingled it with the blood of a slaughtered wolf, they bear it forth into a sunless place and cast it away.” And the Dēnkard (p. 182.6) says: “The perverted, devilish, unrighteous rite of the "mystery of the sorcerers" consists in praising Ahriman, the destroyer.” Such a cult must have passed to the mysteries of Mithra, where dedications are found Deo Arimanio. The possibility of statues of Ahriman will be discussed below.

アーリマン崇拝。

アーリマン崇拝者が存在したことは、プルタークとデーンカルトの一節が証明している。

前者(『イシスとオシリス』46章)によれば、ゾロアスターはペルシャ人にアレイマニオスに「病気や憂いを避けるための供え物」を捧げるように教えたという。オモミと呼ばれる薬草を臼で叩き、黄泉と暗闇を呼び起こし、屠殺した狼の血と混ぜて、日の当たらない場所に運び、投げ捨てる」。

『Dēnkard』(p.182.6)は言う。"魔術師の謎 "の倒錯した、悪魔のような、正しくない儀式は、破壊者であるアーリマンを賛美することから成っている。このような崇拝は、ミトラの秘儀に受け継がれたに違いない。アーリマンの像の可能性については後述する。

The Dead Sea Scrolls; Satan. There is a parallel, though probably no historical connection, between the Iranian myth and the doctrine of the two Spirits taught in the Manual of Discipline (tr. T. H. Gaster, The Dead Sea Scrolls, 3rd ed., New York, 1976, pp. 44-65). Yet Iranian influence, especially during and after the exile of the Jews in Babylonia, may very well have helped in bringing about the change in the conception of Satan from a servant of God (e.g., in Zechariah, 3:1ff.) to his adversary. Satan’s promotion is conspicuous in two successive versions of one and the same episode: II Samuel 24 recounts how God’s wrath was unleashed against Israel and how he prompted David to a census of his people. In I Chronicles 21 Satan has taken the place of God: “And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.”

死海文書;サタン。

イランの神話と『修行の手引き』で教えられている二つの霊の教義(T. H. Gaster訳、『死海文書』第3版、ニューヨーク、1976年、44-65ページ)の間には、おそらく歴史的なつながりはないものの、並行関係がある。

しかし、イランの影響、特にユダヤ人がバビロニアに追放された期間とその後に、サタンが神のしもべ(例えば、ゼカリヤ書3:1ff.)からその敵対者へと概念を変えるきっかけとなった可能性は非常に高い。

サタンの昇進は、同じエピソードの2つのバージョンで顕著に見られる:サムエル記上24章では、神の怒りがイスラエルに対してどのように解き放たれ、神がダビデに民の国勢調査をどのように促したかが語られている。

第一歴代誌21章では、サタンが神に取って代わった:「サタンはイスラエルに立ち向かい、ダビデを挑発してイスラエルの数を数えさせた。

Manicheism. Although of Gnostic origin (like the other aspects of Manichean religion), the Manichean devil owes a good deal to Iran, including his name. For example, “Āz, Ahrmēn, the dēvs and parīgs will be imprisoned forever” (Mir. Man. I, p. 184). Un-Iranian, on the contrary, is the myth of Āz forming man with a soul out of Ohrmizd’s substance but a body out of Ahrmēn’s (W. Sundermann, Berliner Turfantexte IV, Berlin, 1973, lines 1351ff.). In Sogdian, the name corresponding to Ahrmēn is Šimnu. E.g., “When God was fighting maleficent Šimnu . . .” (T II S 20); the conception is the same. The name appears in the Talmud (Sanhedrin 39a) under the form ʾhwrmyn and among the Buriats under the form Arima.

マニ教。グノーシス主義が起源ではあるが(マニ教の他の側面と同様)、マニ教の悪魔は、その名前を含め、イランに多くを負っている。

例えば、「アズ、アルメーン、デーヴ、パリグは永遠に幽閉される」(Mir.Man. I, p.184)。

逆にイラン的でないのは、アズが人間を形成し、その魂はオルマズドのものから、肉体はアルメーンのものから作り出したという神話である(W. Sundermann, Berliner Turfantexte IV, Berlin, 1973, lines 1351ff.)。

ソグド語では、Ahrmēnに対応する名前はŠimnuである。

例:「神が悪意あるŠimnuと戦っていたとき.. ."(T II S 20)である。この名前はタルムード(サンヘドリン39a)にʾhwrmynという形で、またブリアットの間ではArimaという形で登場する。

Pahlavi Texts. The name ʾhl(y)mn, Ahriman, is often written upside down as a sign of contempt and disgust. Very frequently it is replaced by Gan(n)āk Mēnōg, “the Stinking Spirit.” Apparently evil smell is emphasized because it belongs to death, illness, filth, and foul food. The lot of the wicked in the hereafter, according to Y.31.20, is darkness, foul food, and cries of woe. The voice of Ahriman is said (Bundahišn, p.188) to be a horrible noise. For he is the complete antithesis of Ohrmazd, who is luminous, sweet-smelling and sweet-voiced. Pahlavi books make no reference to the choice made by the two spirits, at the beginning of all things, between good and evil, depicting them as two direct adversaries having contrary and incompatible natures. One is on high, the other below; between them is Space or the Void (Vāy). They seem to have existed in this state eternally till the invidious assault of Ahriman set things into motion. The question of their origin is not even raised. Since this question had been raised and an answer found in current speculations on Zurvan, the omission was deliberate and in keeping with the Dēnkard passage (p. 829.1-5) condemning the doctrine whereby Ohrmazd and Ahriman were brothers in one womb.

パフラヴィー語のテキストʾhl(y)mn、アーリマンという名前は、軽蔑と嫌悪の印としてしばしば逆さまに書かれる。

非常に頻繁に、Gan(n)āk Mēnōg、"悪臭を放つ霊 "に置き換えられる。死、病気、不潔、不潔な食べ物の悪臭が強調されているようだ。

Y.31.20によれば、来世における悪人の運命は、暗闇、汚れた食物、災いの叫びである。アーリマンの声は恐ろしい騒音である(『ブンダヒスン』p.188)。

彼は、光り輝き、甘い香りを放ち、甘い声を出すオルマズドの完全なアンチテーゼだからである。

パフラヴィー語の書物では、万物の始まりにおいて二つの精霊が善と悪の間で選択したことについては言及されず、二人は相反する相容れない性質を持つ二人の直接の敵対者として描かれている。

一方は高みにあり、もう一方は下にある。両者の間には空間または虚空(Vāy)がある。

彼らは、アーリマンの怨嗟の攻撃によって事態が動き出すまで、永遠にこの状態で存在していたようである。

その起源についての疑問は提起すらされていない。この疑問が提起され、その答えが現在のズルヴァンに関する思索の中に見出されていたため、この省略は意図的なものであり、オルマズドとアーリマンが一つの胎内で兄弟であったという教義を非難するデーンカルドの一節(p.829.1-5)に沿ったものである。

Ohrmazd, in his omniscience, knows of the existence of Ahriman and of the inevitability of an attack from that quarter. During the first 3,000 years Ahriman becomes aware of the existence of Ohrmazd; but “seeing valor and supremacy superior to his own, he fled back to the darkness and fashioned many demons—a creation destructive and meet for battle” (Bundahišn 4.12). Ohrmazd meanwhile had created or given birth to the form of fire, out of which the universe is to develop. He chanted the Ahunvar prayer by which he revealed to Ahriman his own final victory; Ahriman swooned and fell back into the darkness and lay there unconscious for 3,000 years (Bundahišn 1.15). At the end of this period, Ahriman, who until then has resisted the exhortations of his demons, is incited to attack by Jēh, the Whore, who joins herself to him who defiles her. From this stems the fact that all women are afflicted with menstruation and some with sterility. Ahriman then attacks Ohrmazd’s creation. He floods it with his own creatures, all impure and evil, from reptiles to planets. Plutarch’s version (Isis and Osiris 47) preserves the memory of the cosmic egg; Ohrmazd, having made twenty-four gods, puts them in an egg (obviously the celestial sphere); Ahriman engenders an equal number of evil spirits which bore through the egg, whence the mixture of good and evil. The entire universe is divided between Ohrmazd and the other yazds, on one side, and Ahriman and the other dēvs, on the other. Ahriman slays the Primal Bull, then the Primal Man, Gayōmard. And the battle goes on, between Ohrmazd and Ahriman, in the soul of every man and in the whole universe.

全知全能のオルマズドは、アーリマンの存在と、その方面からの攻撃の必然性を知っている。

最初の3,000年の間に、アーリマンはオルマズドの存在に気づくが、「自分より優れた武勇と覇権を見て、闇に逃げ帰り、破壊的で戦いに適した創造物である多くの悪魔を造った」(ブンダヒシュン4.12)。

一方、オルマズドは、宇宙を発展させる火の形を創造し、誕生させた。彼はアフンヴァルの祈りを唱え、アーリマンに自らの最終的な勝利を明らかにし、アーリマンは卒倒して暗闇に落ち、3,000年の間意識を失ってそこに横たわった(ブンダヒスン1.15)。

この期間の終わりに、それまで悪魔の勧めに抵抗していたアーリマンは、淫婦イェーによって攻撃を煽られる。このことから、すべての女性は月経に悩まされ、一部の女性は不妊症になる。

アーリマンは次にオルマズドの創造物を攻撃する。爬虫類から惑星に至るまで、不浄で邪悪な自分の創造物で溢れさせる。

プルターク版(『イシスとオシリス』47章)では、宇宙の卵の記憶が残されている。

24柱の神々を造ったオルマスドは、それらを卵(明らかに天球)に入れた。全宇宙は、一方ではオルマズドと他のヤズドに、他方ではアーリマンと他のデーヴに分割される。

アーリマンは原始の雄牛を殺し、次に原始の男、ガヨマルドを殺す。そして戦いは、すべての人間の魂と全宇宙の中で、オルマズドとアーリマンの間で続く。

But the battle is unequal, for Ahriman is stupid. Two theologians (Zātspram 3.23 and the author of the Škand Gumānīg Vičār 4.63-79 [ed. J. de Menasce, Fribourg en Suisse, 1945]) have seen clearly that the world was created by Ohrmazd as a trap and snare for Ahriman: “By his very struggles in the trap and snare the beast’s power is brought to nothing.” A third theologian, Mardan-Farrox, in his Dādistān ī dēnīg, justifies somewhat differently the divine attitude. It would have been against God’s justice and goodness to punish Ahriman before he wrought evil; this is why the world is created. Ohrmazd in his omnipotence could have prevented Ahriman from invading the world; but Ahriman would then have been able to torment it eternally from outside.

しかし、アーリマンは愚かなので、戦いは不平等である。

二人の神学者(Zātspram 3.23とŠkand Gumānīg Vičār 4.63-79 [ed. J. de Menasce, Fribourg en Suisse, 1945]の著者)は、世界はアーリマンの罠と罠としてオルマズドによって創造されたことをはっきりと見抜いている:「罠と罠の中で彼が奮闘することによって、獣の力は無に帰する」。

三人目の神学者マルダン=ファロックスは、その著書『Dādistān ī dēnīg』の中で、神の態度を少し違った形で正当化している。

アーリマンが悪を行う前に罰することは神の正義と善に反する。

全能であるオルマズドは、アーリマンが世界に侵入するのを防ぐことができたが、アーリマンは外部から永遠に世界を苦しめることができただろう。

An interesting view on Ahriman’s nature is illustrated in the Dēnkard (p. 534.5-6), which states that “Ahriman has never been and will never be,” a logical consequence of his being almost the perfect antithesis of Ohrmazd, who is; not quite the perfect antithesis, however, for then he would cease to exist altogether and no Zoroastrian can intend this. What is meant is shown in Dādistān ī dēnīg 18.2-3: Whereas Ohrmazd is present in the material world through his creation, Ahriman has no gētīg corresponding to him at all. There is thus no symmetry between Ohrmazd’s and Ahriman’s material creations. The shapes taken on by Ahriman (of a snake, fly, lizard, or man), as well as those of his creatures, such as Aži Dahāka, are not their own, but borrowed for a limited period and will “be smashed and annihilated in the millennium of Zoroaster” (Dēnkard, pp. 98-100).

This moralistic conception tended to reduce man’s struggle with Ahriman to a spiritual combat within his own soul. Another, very philosophical view (Dēnkard, p. 282.21ff.) is, in Zaehner’s paraphrase, that Ohrmazd, at the beginning, as wisdom and the knowing faculty, was latent and potential only; he was not yet actualized. This groping awareness sought an object outside itself, and, finding none, an object generated itself without God willing it, and this self-generated object was none other than Ahriman.

アーリマンの性質に関する興味深い見解は、『デーンカルド』(p.534.5-6)に示されており、「アーリマンは過去にも存在したことがなく、今後も存在することはない。

その意味は、『ダーディスターン』18.2-3に示されている:オルマズドが被造物を通して物質界に存在するのに対し、アーリマンには彼に対応するgētīgが全くない。

したがって、オウルマズドとアーリマンの物質的創造物の間には対称性がない。

アジ・ダハーカのようなアーリマンの被造物や、蛇、ハエ、トカゲ、人間などの形は、彼ら自身のものではなく、期間限定の借り物であり、「ゾロアスターの千年王国において打ち砕かれ、消滅する」(Dēnkard, pp.98-100)。

この道徳主義的な考え方は、人間のアーリマンとの闘いを、彼自身の魂の中での精神的な闘いに矮小化する傾向があった。

もう一つの、非常に哲学的な見解(Dēnkard, p. 282.21ff.)は、Zaehnerのパラフレーズによれば、最初、知恵と知る能力としてのオズマルドは潜在的で可能性があるだけであり、彼はまだ現実化していなかった。

この手探りの意識は、自らの外側に対象を求めたが、何も見つからなかったので、神が望まずとも、ある対象が自ら生成した。

Eschatology. Views vary as to the final fate of Ahriman, whether he will be reduced to powerlessness (Mēnōg ī Xrad 8.11-15) or annihilated (Dēnkard, passim). The Bundahišn and Māh Fravardīn 38 (tr. K. J. Jamasp Asana, K. R. Cama Memorial Volume, Bombay, 1900, pp. 122-29) recount that he is led back to the hole through which he first entered the world; and according to the latter, he is then decapitated. According to the Pahl. Rivayat (pp. 48, 93ff.), “The Foul Spirit rises up and goes towards the Bounteous Spirit [a rare instance in Pahlavi of the ancient Twins opposing each other] and cries out thus: "I created this creation; and Āz, the demon-created, who has swallowed my creation, now desires to swallow me: I make thee judge over us." Ohrmazd arises with Srōš the blessed; and Srōš the blessed smites Āz, and Ohrmazd smites the Foul Spirit.”

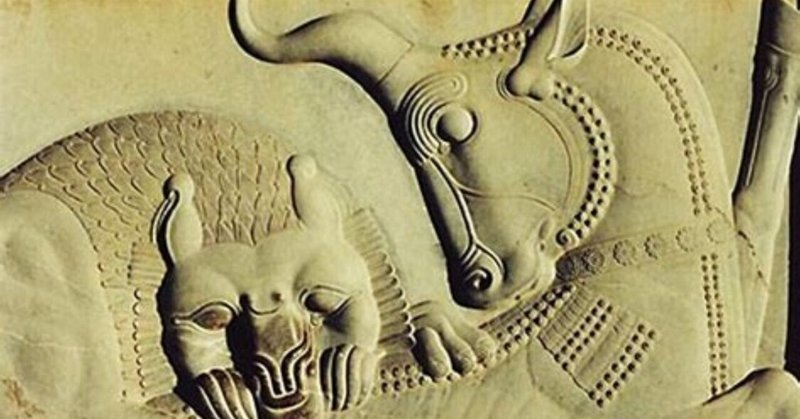

Portraits of Ahriman. Ahriman is represented in human shape, crushed under the feet of Ohrmazd’s horse in the Sasanian Ardašīr I’s investiture relief at Naqš-e Rostam. Like Ohrmazd facing the king, Ahriman’s figure is a mirror-image of Ardavān V lying under the feet of Ardašīr’s horse. But he has animal ears and snakes in his hair. The personage lying under the feet of both Ohrmazd and Ardašīr II in the latter’s relief of investiture at Ṭāq-e Bostān is also most probably Ahriman. The idea of interpreting as Ahriman the lion-headed statues in the Mithraic mysteries must be abandoned since J. R. Hinnells’ novel and decisive interpretation (“Reflections on the Lionheaded Figure in Mithraism,” a paper of the Second Congress of Mithraic Studies, Tehran, 1975).

終末論。アーリマンの最終的な運命については、無力化されるのか(Mēnōg ī Xrad 8.11-15)、消滅するのか(Dēnkard, passim)、さまざまな見解がある。

Bundahišn と Māh Fravardīn 38 (tr. K. J. Jamasp Asana, K. R. Cama Memorial Volume, Bombay, 1900, pp. 122-29)は、アーリマンは最初にこの世に入った穴に戻され、後者によれば、その後、首を切られると述べている。

Rivayat (pp. 48, 93ff.)によれば、「腐敗した霊は立ち上がり、豊穣な霊に向かって行き、こう叫ぶ:「私はこの創造物を創造した。そして、私の創造物を飲み込んだ悪魔の創造物であるアズは、今度は私を飲み込もうとしている:私は汝に私たちを裁かせる」。

祝福されたスロシュと共にオルマズドは立ち上がり、祝福されたスロシュはアズを打ちのめし、オルマズは悪霊を打ちのめす」。

アーリマンの肖像ササン朝アルダシール1世のナクシュ・エ・ロスタムでの叙任のレリーフでは、アフリマンは人間の姿で表され、オルマズドの馬の足下に押しつぶされている。

王と向き合うオルマズドのように、アーリマンの姿はアルダシールの馬の足下に横たわるアルダヴァーン5世の鏡像である。

しかし、彼は獣の耳を持っており、髪には蛇がいる。アルダシール2世がṬáq-e Bostānで彫った叙任のレリーフの中で、アルダシール2世とオルマズドの足下に横たわっている人物も、おそらくアーリマンであろう。

J.R.ヒネルズによる斬新かつ決定的な解釈(「ミトラ教における獅子頭の像に関する考察」、第2回ミトラ教研究会議(テヘラン、1975年)の論文)以来、ミトラ教の秘儀における獅子頭の像をアーリマンと解釈する考えは捨てなければならない。

The Persianrewāyats and the Saddar. Among the numerous mentions of Ahriman in these texts, only a few original features appear. In Saddar 20, the soul of Keršasp recounts how the wind was deceived by the speech of Ahriman. In the rewāyats of Bahman Esfandīār and of Narīmān Nošang it is announced that the millennium of Ahriman is nearing its end. The conception of Ahriman, following a trend already noted in the Dēnkard, tended to become more and more spiritual, as an allegory of the evil tendencies in man. This was to end up in the complete disappearance of Ahriman; a catechism written by a Parsee high-priest in 1910 does not even mention him.

『ペルシア語』と『サッダール』。これらのテキストにはアーリマンに関する記述が数多くあるが、その中で独創的なものはわずかしかない。

サッダール20では、Keršaspの魂が、風がいかにアーリマンの言葉に惑わされたかを語っている。

Bahman EsfandīārとNarīmān NošangのRewāyatでは、アーリマンの千年紀が終わりに近づいていることが告げられる。

アーリマンの概念は、Dēnkardですでに指摘された傾向に従って、人間の邪悪な傾向の寓意として、ますます精神的になる傾向があった。

1910年にパーシーの高僧によって書かれたカテキズムには、アーリマンについての記述すらない。

Bibliography:

As was noted by C. Colpe (“Ahriman,” Wörterbuch der Mythologie, Stuttgart, 1961ff., Lieferung 12, p. 240), there is no detailed monograph on Ahriman.

See A. V. W. Jackson, “Ahriman,” Enc. Rel. Eth. I, 1908, pp. 237-38.

J. H. Moulton, Early Zoroastrianism, London, 1913, pp. 132-38.

M. N. Dhalla, Zoroastrian Theology, New York, 1914, pp. 157-59, 254-60.

Gray, Foundations, pp. 176-80.

H. Lommel, Die Religion Zarathustras, Tübingen, 1930, pp. 17-19.

B. N. Dhabhar, The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz and Others, Bombay, 1932, pp. 518, 593, 604, and index.

J. Duchesne-Guillemin, Ohrmazd et Ahriman, Paris, 1953.

R. C. Zaehner, Zurvan, a Zoroastrian Dilemma, Oxford, 1955, index.

I. Gershevitch, The Avestan Hymn to Mithra, Cambridge, 1959, pp. 46-47, 62-67.

Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, London, 1961, index.

Duchesne-Guillemin, La religion de l’Iran ancien, Paris, 1962, pp. 189-90.

H. Rousseau, Le dieu de mal, Paris, 1963.

Gershevitch, “Zoroaster’s Own Contribution,” JNES 23, 1964, pp. 13-15.

S. Shaked, “Some Notes on Ahreman, the Evil Spirit, and his Creation,” Studies in Mysticism and Religion Presented to Gershom G. Scholem, Jerusalem, 1967, pp. 227ff.

M. Mayrhofer, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, Lieferung 25, Heidelberg, 1974, p. 638 (s.v. asram).

Boyce, Zoroastrianism I, pp. 243-46; II, 1982, s.v. Angra Mainyu.

(J. Duchesne-Guillemin)

Originally Published: December 15, 1984

Last Updated: July 28, 2011

This article is available in print.

Vol. I, Fasc. 6-7, pp. 670-673

Cite this entry:

J. Duchesne-Guillemin, “AHRIMAN,” Encyclopædia Iranica, I/6-7, pp. 670-673; an updated version is available online at http://www.iranicaonline.org/articles/ahriman (accessed on 28 March 2014).