溢液

私が去年に撮らせてもらったこの写真。

たくさんの「いいね!」をもらったけど。

この写真は、本当はすごく個人的な価値理念を感じながら、レタッチした写真でした。

長い間、それを綺麗に言い表すことができませんでしたが、

内定先の面接で、言語化することになったんです。

僕の内定先は池袋にあるスタートアップで、その名を

「ランニングホームラン株式会社」といいます。

めちゃくちゃ変わった会社で、ここでその全てを紹介するのは到底不可能なので、気になる方がいらっしゃれば上記のリンクに飛んでみてください。

さて、この会社、新卒採用の倍率が数百倍あるそうなのですが・・・

その中で1次面接を通過したのが今年は10人いないそうです。

そしてさらに、内定者は今のところ私だけ。

1次面接では、自分のコンセプトを定義し説明することが求められます。

これがめちゃくちゃ難しい。

何人かの後輩にやってもらったけど、

かなり辛いらしく、全員投げ出しました(笑)

2次面接では、定義したコンセプトを込めた作品を提出し、説明します。

これもとんでもなく難しいはず。

自分にとっては意外と苦ではなくて,楽しく取り組めたのがせめてもの救いでした。

4ヶ月にも及ぶ選考期間の末、病みに病んで、

なんとか内定をいただくことができました。

せっかく頑張って言語化したので、noteに綴ってみようと思います。

テクストの外のコンテクストも含め、

あえて言語化した時の語り口調のままでお送りします。

私のコンセプトについて

自分のコンセプトをみつけていく

まず私は、クリエイティブについて「不快」を「快」に昇華する手段として捉えています。そのため、説明する順番を「不快」→「快」→「クリエイティブ」とした方が伝わりやすいと考えていて、この順番で説明します。

不快

まず、不快なことの共通点を「二元的」で「抑圧」的で「義務感」を感じることとして捉えていて。順にざっくり説明していきます。

まず法律についてですが、法律はその人のある行動や発言が、その人の自由意志に基づいて能動的に行ったという仮定を前提として機能していますよね。逆にいうと、能動的な自由意思を前提にしないと責任は問えませんし、法律は成り立たないという現状があります。でも究極の自由意志は存在しないと思っていて、というのも、人間の想いは本来言葉にできないものですが、社会を回すためだったりコミュニケーションを取るために、曖昧な思いを無理やり言葉にさせられて、そこに責任も負わされてしまうという構造があると思っています。そして割愛はしますが、資本主義にも同じ構造があると思っています。

そしてそういった状況の縮図が学校だと思っています。社会的な自己実現と、社会のルールに順応するために、常にテストの点数や通知表の評価を気にして、学ぶことに対して常に義務感に晒されています。人生に勝ち負けがあるだとか、できないことは悪いことだとか、レールから外れれば無意味な存在に成り下がるのだと言われます。場合によっては良い評価を得るために先生の前だけいい子ぶって周りを蹴落とすような、個人の損得勘定に支配された人が生まれやすい構図があると考えているんですが、自分自身は、そういう人々とは距離を置きたいなあと思っています。

加えて、これと似たものとして、恩返しと恩送りの差異にも注目しています。私自身は恩送りの方を大事にしているんですが、例えば恩返しの場合は、何かをもらうと、1対1の私とあなたという二元的な関係の中で「相手に返さなければいけない」という義務感が生まれてしまいます。何かモノをあげると、二元的な関係の中では支配性だとか暴力性が生じてしまうので、それを打ち消すためにもすぐにお返しをしようと考えてしまいがちです。その一方で恩送りでは、見返りを求めないgiveを行うことで、受け取った側が他の誰かにまた恩を送っていくという、愛情が循環する一元的(本当は「多元的」の方が正しいが、クリエイティブのスピノザ的文脈を踏まえて)な関係性の中で生きることができます。ここに「何かを送らなきゃ」とか「返さなきゃ」とかいう義務感はあまりなくて、自然とgiveしようと体が動く状態だと思うんですね。これが自分にとって理想的な状態です。義務感とか抑圧に支配された二元的な関係性で生きるのではなく、自然と体が動いて愛情をgiveできて、その姿勢が周りの人にも伝播していったらとても快い関係性になれるなと思っていますし、これが本当の愛だなって思います。

こうした不快な要素を一つにまとめると、戦後社会論で有名な吉本隆明の「共同幻想論」に行きつきました。彼は幻想について、戦後の日本人が義務感に苛まれて感情が逆立ちしている状態であると説いています。幻想は自己幻想、対幻想、共同幻想に分けられていて、自己幻想の例は「もっとイケメンだったら幸せな自分がいた」みたいなイメージで、対幻想は夫婦間のような閉じた1対1の関係性の中で、お互いに理想を求め合うようなイメージ、そして共同幻想は国家に対するイデオロギーのようなイメージです。こういった義務感だとか「べき論」だとか、それによって生じる損得で規定された空間が苦手で、距離を置きたいとずっと考えていて、この共同幻想というワードを選びました。

快

続けて私の快についてですが、快の共通点を「一元的」で「純粋な想い」で「自発性」だと考えています。

先ほど説明した恩送りの要素が色濃く入ってまして、ここでは恩送り以外についてざっと説明します。

普段、日常生活を送っていると、「こうだったらいいのに」とか「コスパ」とかいろんな幻想的な雑念を考えて、こうしなきゃ!と義務感を覚えながら行動しがちなのが人間なんだと思うんですが、写真を撮るという行為、特にスナップだとかは、被写体に集中することで雑念から解放されます。無心でシャッターを押すという行為は、義務感ではなく自然と体が動く行為で、義務感に苛まれていない状態で心地よく感じます。

また、カメラという道具を私は「人間を活かす道具」、すなわち「コンヴィヴィアリティのための道具」だと捉えています。この横の教会・寺院でも出てきますが、人々がフラットな関係性の中でイキイキと生きるためには、神様だとか、何らかの道具が間に入っている必要があると私は考えています。もちろん、商業的な撮影においては何らかの目的や意図をモデルさんに対してポーズや表情を指示することが当たり前になってくるんですが、そこには主従関係と、そこに付随する暴力性が生まれると考えていて。一方で私の場合はプライベートでは被写体とフラットな関係性であるために、笑い方やポージングのちょっとしたコツはあらかじめ伝えておいて、あとは被写体さんに任せています。それによって自分も相手も、自然と体が動いていく状況を肯定できて、新しい自分に出会えることがあるんです。これによって写真表現としては0点のものもたくさん出てきますが、たまに点数で表せないほどいい写真が出てくるんです。

教会や寺院については、先ほどのように他人と神様を通して対等になれる感覚が心地よいこともそうなんですけど、神様が否定も肯定もせずただ寄り添ってくれる感覚というのも心地よいなあと思っています。今の社会って二項対立、二元論の中で優劣をとらえた方が楽な社会じゃないですか。否定とか肯定とかって何も生まないなって思っていて。その逆に、リアルの社会はどんどん複雑になっているけれども、目の前のカオスな状況に対して否定も肯定もせず、ただ寄り添う、受容していくことっていうのが、複雑な社会を複雑なまま生きられているなって実感できる快い瞬間なんです。

そしてもうひとつ、大学のサークルも私にとって心地よい存在です。大学のサークルは、ガチ勢とゆるゆる勢のちょうど良い距離感によって成り立っていて、目的的になりすぎてしまっても、逆にゆるくなりすぎてしまっても、組織崩壊を起こしてしまう微妙なバランスの上に成り立つコミュニティです。目的は確かに大事ですが、大学の授業みたいに全てに目的や意味がつけられてしまうと息苦しくて、そういう目的に抵抗する自由さが、サークルにはあります。そういう自由さが、幸せに生きることだったり、人の多様性を認め合ったり、のびのびと何かに打ち込めることに繋がるんだろうなと思っています。

こうした快の要素を一つにまとめると「大学生」という単語になりました。大学生たちは何かの目的が言語化されている訳でも、かつそれに向かってただひたすら走り続けている訳でもない人が殆どだと思います。でもだからこそ、義務や目的だとか言語が補足できないような曖昧さも含めて、自分の心の底の声に導かれて体が動いてくれるんです。それによってやりたいことを見つけていったり、自分や身の回りの人の予想にもしなかった新しい一面に出会えたり、自分の損得勘定を超えて、義務感ではなく愛情によって何かをgiveすることを学べたりするんだと思います。そして()の中にコレクティフと書いていてこれがとても重要なんですが、説明に時間がかかるので最終面接の機会に任せたいと思います。

クリエイティブ

そして、これまでの不快を快に変えるためのクリエイティブなものとして、自発的な目的性、脱構築、中動態を選びました。

まず、ルールや法律、目的といった、あらゆる言語化されたものから逃げられる余白が大事なのだと思います。論理とかコスパとか損得勘定だとか、そういうところからは得られないところに、言語と感性を両立して、新しい畑を耕せる人間の底力を信じていますし、その過程は人工知能がまだ追いついていないところだと思います。

かつ、私はそういう過程に何故か没頭することができます。自分にとっての没頭って、クリエイティブを提供するために義務感を感じて努力するというよりは、不快から快を生み出すために体が自然と動いてしまったり、つい深く考えてしまう状態です。これは能動的に何かをやっているというよりは、自分の自由意志を超えて中動態的に体が自然と動く状態と言い換えられると思います。

そして、つい考えてしまったり体が動いたことでも、結局は後から言葉で意味づけせざるを得ない時がやってくるのだと思います。言葉にすると必ず、人の心と矛盾が生じたり、制約や義務感に苛まれてしまう場面に出くわすはずはんですよね。ただそういう状況を否定するのではなく、受容しながらアウフヘーベンしていくこと、脱構築し続けていくことで、より複雑性だとか、言葉で物事を考えることの限界を意識し続けていきたいと思っています。言葉の限界という不快を快にするために、常に言葉を問い続ける必要があると思っています。

こうしたクリエイティブの要素を一つにまとめると、哲学者であるスピノザの「神即自然」になりました。不快な状況を快に変えるに当たって、中動態のように自分の自由意志を超えて自然と体が動いて、没頭できる状態。そういう宇宙とか自然の力の流れみたいなものに身を任せつつ、その過程で出てくる言葉の限界を常に疑うことを大切にしたいと思っています。

そしてこれらをまとめたコンセプトが「溢液」になります。溢液の一般的な意味についてなんですが、

朝、植物の葉っぱや顎(がく)の先に露のような水滴が付く現象で、葉っぱの先端から出てきたものです。 植物は土から水分や栄養を吸収して、 朝に体内の余分な水分と肥料を葉っぱの先から外に出すんです。 この溢液現象は、根が活発で生育が良い状態の時におきるんですね。

これを私にとって言い換えると、私にとっての不快である、幻想だとか義務感だとか個人の損得勘定に苛まれることがないように、クリエイティブな姿勢としての中動態や脱構築をまとめた神即自然、宇宙や自然の法則に身を任せることが、私にとっての快である、心からの愛情が循環する状態をつくる手段になります。この状況はまるで植物が溢液現象によって水分が循環して健康になっているように、人の間で愛情が循環して心身共に健康になれるんじゃないかなと思っていることにつながっています。

作品に込めた想い

Sony FE 35mm F1.4 GM SS1/640, F2.0, ISO100

そしてこのコンセプトを表す作品がこちらになります。私自身カメラマンをやっていて、こういう自主制作のポートレートも撮っている中で、この作品を選ばせていただきました。

この写真で私が拘っている点は大きく分けると2点あって、

・何を表現したいのか?

・そしてどのようなプロセスで撮影するのか?

という点になります。

まず、私がこの写真で表現したかったことについてです。

私はモデルさんのその日の状況だとか、撮影地を考慮して、表現したいテーマを考えて選びます。その日に選んだテーマは、ざっくり言うと人間疎外に対するアンチテーゼです。法律や資本主義に対して不快感を抱いていることは先ほども述べさせていただいたんですが、この日のテーマとして人間疎外を選んだ理由は、このモデルさんの「指輪」なんですね。この日、彼女がたまたまつけてきたこの指輪なんですが、何かブランドを消費している訳ではなくて、彼女のお母様がレジンを使って手作業で作ってくれたものだと仰っていたんです。

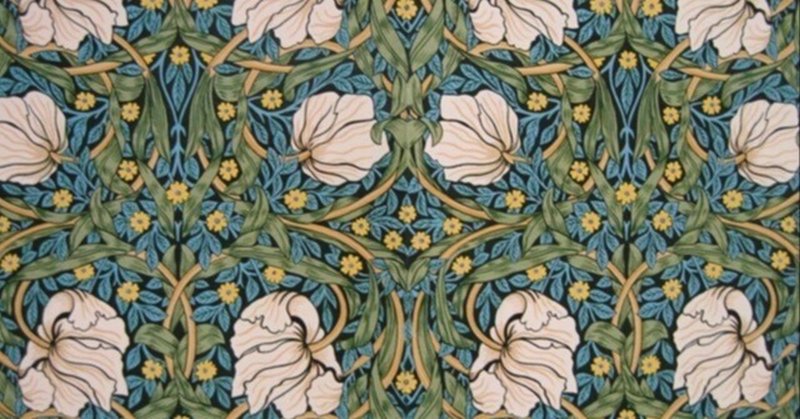

そして手作業と聞いて私が連想されるのは、柳宗悦の日本民藝運動と、その源流となるウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動が、資本主義による人間疎外の問題に対して、手作りの工芸品で生活を彩ろうとしたことでした。それぞれ少し深ぼって説明していきます。

まず民藝についてですが、柳宗悦は「民藝とは何か」と問われて必ず「用の美」というフレーズで説明していて、その目するところは実用性や機能性といった「物への用」、そしてそれに加えて色や形、模様などの美的要素、すなわち「心への用」がくみ合わさって、器としての用をなしていると解釈されています。ただこれだけでは、最近の民藝のようにブランド化されて消費されるだけになってしまうと思っています。柳はもう一つ、用とは「生活そのもの」であると言う言葉を残しています。この解釈は人によって様々なんですが、複数の文献を当たった中で私が選ぶ言葉で表すとすると、それは「コンヴィヴィアリティ」になります。人を活き活きとさせるような道具、その人にとって生の息吹を感じるような道具だということです。そして柳宗悦がそもそも影響を受けていたのが、この後に説明する民藝の元となったアーツ・アンド・クラフツ運動なんですね。

アーツ・アンド・クラフツ運動を主導したウィリアム・モリスは、産業革命後に解放された労働者の「暮らし」を彩ることを考えた人です。モリスの仮想敵は、当時大量生産されていた工業製品で、当時の工業製品の実用性や機能性といった「物への用」しかない無味乾燥さが、労働者の精神を豊かにできていないことに問題意識を抱えていました。そしてそのために始めたのがアーツ・アンド・クラフツ運動であって、生活品を手作業によって装飾すること、そしてそれによって労働者のケアを実現することを目的にして、自然の樹木や草花をモチーフにした家具や壁紙、カーペット、タペストリーなど、インテリアを彩るテキスタイルデザインを手がけました。

そんなウィリアム・モリスの作品の中でも、私が印象的に思っていたのは「るりはこべ」と呼ばれる一連の作品群でした。渦を巻くように茎と葉を絡めている大きな百合の間から、小さなるりはこべが顔を覗かせている作品で、それに加えて柔らかさと、左右対称の整然とした美しさも感じられるんですね。自然のエネルギーを感じさせる有機的な形と、繰り返しや対称性といったパターン・デザインを融合した、モリスの代表作のひとつになります。

そしてこの作品の色味と、モデルさんの手作りの指輪が頭の中でつながって、ウィリアム・モリスが表現したかった人間疎外へのアンチテーゼを、紫陽花のポートレートで表現しようと思ったんです。母の手作りの指輪とだけあって、彼女は指輪を相当な思い入れを感じながら撮影につけてきてくれていたので、柳宗悦のいう3つの用が込められた指輪が彼女を生き生きとさせつつ、ウィリアム・モリスの自然だとか植物によるケアの文脈を、ひとつの写真という平面の中に落とし込みたかった作品なんですね。

そして、相互依存的で自発的な、愛情の循環を表したい作品でもありました。紫陽花の花言葉は「移り気」で、中でも青い紫陽花は「深い愛」という意味が込められています。昨今のケア論の文脈に通ずるところもあるんですが、人の間で愛情が循環してイキイキした状態になるためには、他の人の感情に寄り添うケアの眼差しがすごく大切だと私は考えていて。紫陽花の花言葉である「移り気」は、まさに言葉では言い表せない曖昧さの中で揺れ動く私たちの感情なんです。近代合理主義が抹殺してしまった人間の曖昧な弱い部分、うつろいやすく、気まぐれで、傷つきやすく、脆い部分、そんな心を表す紫陽花にモデルさんが寄り添いながら、人の心そのものである紫陽花からも、囲まれて寄り添われる人間の姿を描きたかったんですね。これがまず一つ目です。そしてそれに加えて、母の手作りの指輪に対して柳宗悦の「用の美」のようなintimacy,愛おしさを感じている彼女と、青い紫陽花の花言葉である「深い愛」がここではリンクしています。母による手作りの工芸品という道具を身につけることで、母から受ける深い愛を感じ、それを身に纏っている人間存在のあり方。そして人の感情を模した紫陽花に寄り添うことで、その愛情をgiveしていけるという、恩送りの世界観を表現したかったんです。

ここまでが、何を表現したかったのか?についてで、その上でこの作品制作のプロセスで意識している点をお話しようと思います。

まずは写真を撮るときのモデルさんとのコミュニケーションについてです。この撮影をするに当たって、いやいつもそうなんですけど、私は場所を指定する以外は、服装、ポージング、表情に関して、モデルさんに対して一切の指示を出さないんですね。笑い方やポージングのコツは事前に少し伝えてはいるんですが、そのアドバイスを取捨選択して実行しているのは彼女による行動選択の割合が非常に多くなっています。ナイフが人を殺すことも活かすこともできるように、指輪という道具は人を活かすこともあればブランドの消費に陥らせることもありますし、カメラという道具も、私やモデルさんを活かしたり殺したりすることができる道具だと思っています。私は道具が人々をフラットな関係性の中で自然と生き生きさせて、愛情の循環を巡らせていくというコンセプトを描きたかったので、指輪が彼女を活かしているように、今回使っているカメラに関しても、私たちを活かす道具でありたいと思ったんですね。たとえばここでカメラという道具を活かせなかったりすると、私がポージングや表情の指示を出して不自然な表情になることは目に見えていますし、たとえ自然に笑ってもらうために冗談を言ったとしても、それはあくまで私が彼女を笑わせている主従関係の暴力性をはらんでいるので、フラットな関係性の中でカメラが私たちを活かしている状況とは言えないです。なので、笑わせることに関しては全くコミットしませんでした。あくまで彼女自身の心から湧き出てくる表情で、撮りたかったんです。彼女自身ははいつも笑っている太陽みたいな方ですが、この表情が、私は1番魅力的に思えてこの写真を選びました。

そして最後に構図についてです。現実の紫陽花でウィリアム・モリスのようにパターンデザインを表現するのは非現実的なので、ここでは宇宙や自然の法則とどれだけ調和した写真にできるかを考えていました。ポートレートでよく言われるコツとしては、3分割法だとか、頭頂部をトリミングで取り除いて小顔に見せるだとか色々あるんですが、そういうのって「こう切り取るとうまく見えるよ!」というようなライフハックに義務感を抱いて行われる、とてもわざとらしい構図でもあるなと思っているんですね。構図にわざとらしさが出ると、カメラマンの「どうだ、上手いだろう」みたいな感じが全面に出てしまって、モデルさんの良さが全然伝わらなくなることってよくあるんです。そこで、わざとらしさを感じない構図として、難解な構図のひとつとされている、ファイグリッド構図というものを採用しました。縦横のどちらも、1:0.618:1という、グリッド線が若干中央に寄っていて、端に余白が生まれる3分割構図になっていて、その交点で被写体の任意の部分が交わるように配置します。この1:0.618:1という比率は実は黄金比で、人間の目がどうしても美しいと感じてしまう、琴線に触れる構図なんですね。この写真では右目、左の髪の触覚、中指などが交点に配置されていて、この写真を美しいと思える感覚を、自然界の法則に委ねた写真にしたいと思ったんです。

こうして、不快な状況としての法律や資本主義による合理主義や損得勘定、そこから生まれる義務感を、弱さを本質とする生に向けられる民藝的なケアの眼差しで乗り超えていきながら、ファイグリッド構図を使って私にとっての快である自然界の法則と余白に身を任せることで、中動態のように自然と体が誰かに愛情をgiveしていって、愛情が循環する恩送りの状態を、この2次元空間に落とし込んでいきました。そして拡大すると分かるように、溢液現象のような水滴が収められているこの写真が、私のコンセプトを表した写真になります。

以上です。お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?