虐待防止の研修で1番考えて欲しいこと

福祉の世界で働き始めた人は、利用者を虐待しようと思って仕事を始める人はいないと思います。

777人

この数字は日本で2018年度の一年間に障害福祉事業所等に従事する人によって虐待された障害のある人の数です。つまり、障害福祉施設の職員によって虐待された障害のある人の数ということです。

ちなみに、虐待と認定はされてないけど、相談や通報があった件数は2605件になります。

虐待をしようと思って福祉の世界で働く人は0に近いはずなのに、これだけの虐待や相談があるのはなぜだろう?

虐待防止の研修では、そこを参加者1人ひとりが考え自分ごととして落とし込んでいく必要があると思っています。

結論としては、ある日突然虐待が起こるわけではなく、虐待の芽と言われる小さな小さな芽が存在する。しかもそれは誰もが持っているので普段の言動に気をつけていきましょうということです。

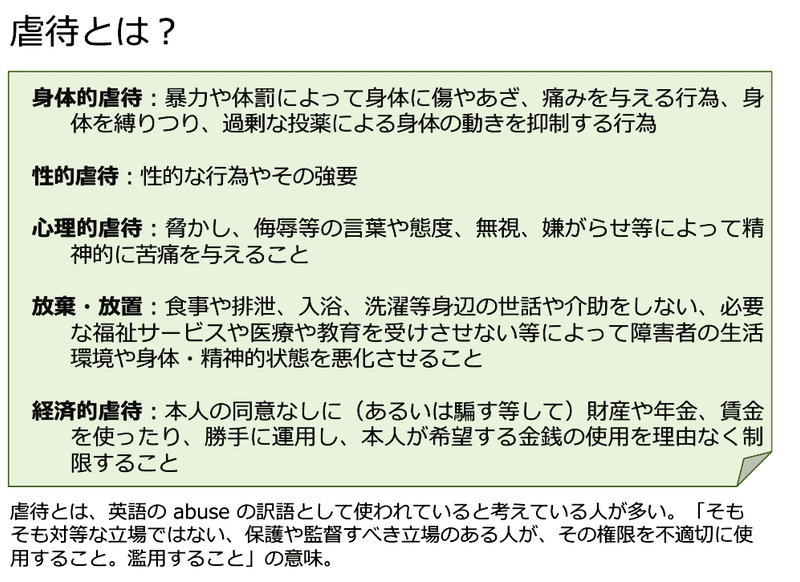

▼虐待の定義は?

ここで、虐待とはどんなことを指すのか共有しておいた方がいいと思うので、「障害者虐待防止法」の虐待の定義をのせておきます。

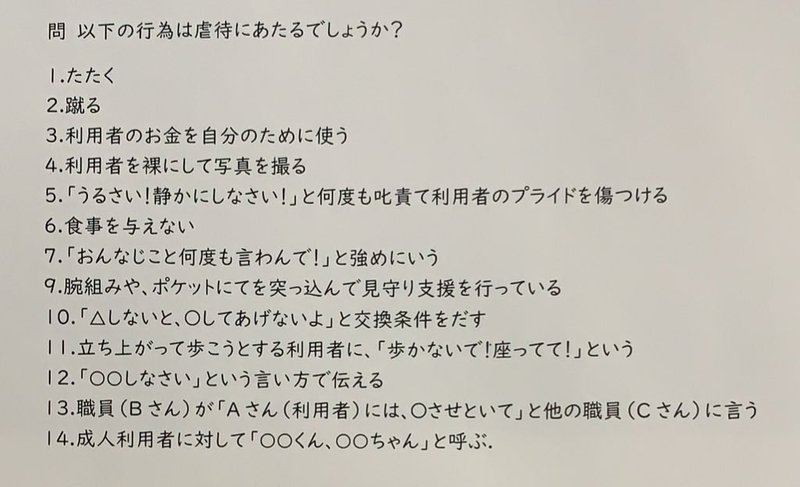

それでは、以下の行為は虐待にあたるでしょうか?

1〜6までは虐待にあたる可能性が大という人が多いと思います。

しかし、7以下は意見が分かれるところもあるかもしれません。

「これ虐待って言い過ぎ!」

「これが虐待って言われたら仕事できん!」という人もあれば、

「虐待とまではいかないけど不適切だなぁ‥」

「なんか、第三者の目から見て違和感ある‥」

それぞれの言い分を聴いてみると、例えば11の

「立ち上がって歩こうとする利用者に、「歩かないで!座ってて!」て言うことに関して

職員Aさん「自分の意思で歩きたいと思っている人を座らせておくのは虐待じゃないか?」

職員Bさん「車椅子利用のかたで転倒のリスクが高い人だと、どうしても座っててもらわないといけない場面がある」

職員Cさん「確かに!でも職員体制が充実していればBさんが言われるようなことはないかもしれない‥、けど現実はそうじゃない(福祉施設は人手不足)からなぁ」

職員Aさん「なるほど、利用者のかたの意思を尊重することと、リスクを最小限に抑えることどっちを重視するか、ケースによって慎重に判断が必要になりますね‥」

11に関しては「やむを得ず身体拘束を行う場合の3原則と判断」に基づいて行わないといけませんので、次の記事で詳細はふれます。

▼その言動は目上の人に対しても行うのか?

虐待にあたるかどうかの判断は別にして、7〜14で共通していることを一つあげるとすれば、目上の人であったりリスペクト(尊敬)している人に対しては行わない言動であることかなと思います。

12.「〇〇しなさい」という言い方で伝える。

尊敬している人の肌着がたまたま見えたとして

「シャツはちゃんとズボンの中にしまいなさい」とは言いませんよね。

伝えるとしたら、タイミングと場所や言い方にかなり配慮すると思います。

13.職員(B)が「利用者(Aさん)には箱折り作業させといて」と職員(C)さんに言う。利用者の部分を誰か他の人に変えて見てください。

例えば、「施設長に箱折りさせといて」違和感ありますよね。「施設長に箱折りやっていただく」とかもう少しくだけても「やってもらう」くらいかなぁと思います。

何が言いたいかと言うと、

意識すべきことは、その言動が虐待かどうかではなく、相手を敬う言動かどうかであると言えます

特に知的障害がある方に対して、子供に接するような言動をする支援者を見かけますが、かえって虐待のリスクが高まると思います。

なぜならその支援者にとって、利用者は自分のコントロール可能な存在と無意識のうちに認識してしまう可能性があるからです。

コントロール可能と思っていた存在がそうでなくなった時、人は追加っとなってしまう危険性があります。

例えば、漫画ドラえもんでジャイアンが「のび太のくせに!」と言ってボコボコにのび太を痛めつけるシーンがありますが、あの時、ジャイアンはのび太を自分のコントロール可能な存在として見ています。

福祉の現場でも「職員がジャイアン、利用者がのび太」とならないようにするためには、利用者に対する言動はものすごく大切なものになってくると思います。

▼明日から変えられる自分の行動ー虐待の芽をつむ

明らかに、虐待となる出来事はある日突然発生するわけではありません。

不適切な言動や違和感のある言動ーこれを”虐待の芽”と言ったりしますーが日常になり、気づかないうちに、芽がどんどん大きくなって虐待という恐ろしい花が咲いてしまうのです。

そうならないために、虐待の芽は小さいうちから積んでおく必要があります。

それはどうしたらできるのか?

普段の言動を”はじめは”意識しながら変えていくことです。

・支援中に腕組みをしない、ポケットに手を突っ込まない

・「△しないと、○しないよ」ではなく「○するために、△を頑張ろう」

・「○しなさい」ではなく「○してもらってもいいですか(○お願いします)」

・名前は「さん」づけで呼ぶ

これらは、続けていくと意識しなくてもできるようになります。

余談ですが、利用者の方に対してだけでなく、職場の同僚・先輩・後輩に対しても同じように、言動を変えるだけで劇的な雰囲気の変化がありますので試して見てください。

最後にマザーテレサの名言(抜粋)で終わりにしたいと思います。

言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから

行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?