#5「本に食べられる」

斎藤真理子さんインタビュー⑤

――今回は斎藤さんのモノローグです。

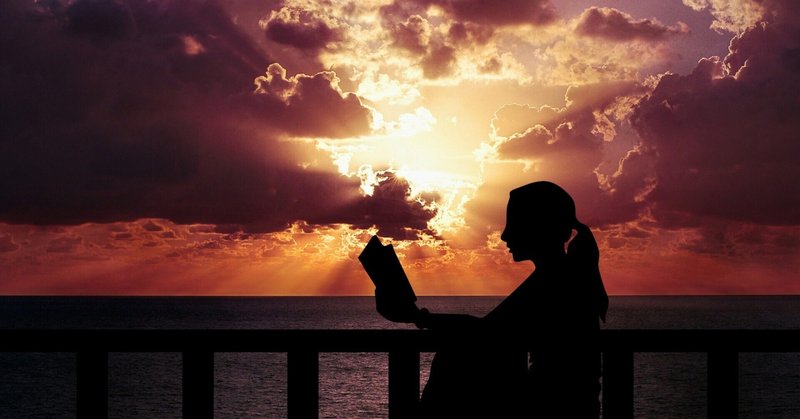

読んでいるのは、私なのかな?

私が本を読んでいるというのは、正確な言い方なのだろうか。

むしろ、本が私を読んでいたんじゃないのかと思うこともある。

本と私のどちらが主ということもなく、従でもない。そういう瞬間が読書にはあるんじゃないのか。

西崎慧さんが、今回の沈思黙読会に関するTwitter(現X)の書き込みに、

こんなふうに反応してくださいました。

読むときに、頭の中で何が起きているのか。

このツイートを読んだ後、私もこのことについていろいろ考えてみました。

たとえば編集者やライターや書評家といった方々は、「あの人の読みはとても深い」とか、「あの人は、いい読み手だ」といった評価をされますよね。でも、それって実際には、その人がアウトプットしたもので判断しているわけです。

それって実は「読む」のがうまいのか、「書く」のがうまいのか、わからない。

私も、どうしても読んだことを人に話したくなったり、書くという形でアウトプットしたくなってしまうんだけれど、自分が読んで、感じたものを絶対外に出さない。それを人と共有したくない人も、きっといると思うんです。

そもそも言葉ではなく、イメージが浮かぶ人もいるだろうし。

色とか音楽とか手触りとか味みたいなものに、変換している人もいるんじゃないか。

共感覚って、ありますよね。

昔、陶芸をやっているお話の上手な友人がいて、その人は相手によって初対面のときに浮かぶイメージがあるっていうんです。そして、私と初めて会ったときには

「なんかオレンジ色の小さいものが蟹歩きをしてるな」

と思ったんですって。

ああ、大勢の中で落ち着きのない動きをしていて強い色を出してる感じなのかな、と思って、私はすごく共感できたんです。

その人は、自分のイメージを言語化することもできたから発信できたけど、そんなふうに言葉にできず、発信できない感覚を持っている人って、いっぱいいるはず。

私たちは普段、「書ける」人の感覚しか受け取れないけど、私たちが知らない、いろいろな読書体験を持ってらっしゃる方もきっといる。

今回の読書会に集まってくれる方の中にも、いろんな体験を持ってらっしゃる方がいると思います。

極めて周辺にある、

見落とされてきた、

読んでいるときの実感みたいなもの。

それは、どうすれば保存できるのか。

そんなことを、みんなで考えてみたいと思っています。

私はある本を読み終えたとき、

「自分は、この本に食べられた」という実感を持ちました。

あれはどういうことだったのか、少しずつ考えつづけています。

読書会の詳細はこちらをご参照ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?