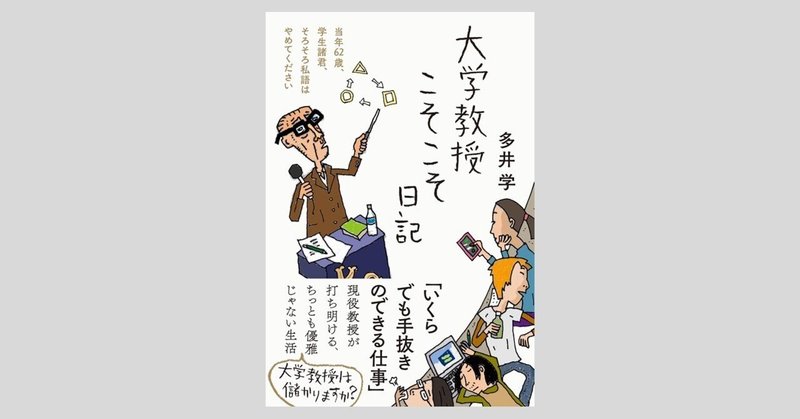

【読書ノート】多井学『大学教授こそこそ日記』(三五館シンシャ)

著者の多井学氏は、1961年生まれの62歳。日米の大学を卒業後にカナダの大学院を修了し、大手銀行を早期退職した後に地方のS短大の専任講師として大学教員としての生活をスタートしている。

その後の多井氏は、ワンマン経営の上に薄給で人使いが荒いという「ブラック経営」だったS短大を4年で去り、独立大学法人化の過渡期にあったT国立大での5年間の勤務を経て、関西地方の私大であるKG大に24年間勤務しているという現役教授である。

ちなみに、本人曰く「もう何も怖くないが、身バレが少しだけ心配」だということで、多井学というのは本名ではなくペンネームである。

しかしながら、文中で勤務先であるKG大のことを「関関同立」の一つで「アメリカンフットボール界隈で有力」だと紹介したり、自らの専門分野についてかなり具体的に書いたりしていることなどから、「身バレ」は覚悟のうえのことのようにも思える。

本書では、大学の正規教員になるための茨の道、受験生集めの苦労、学ぶ意欲の乏しい学生への対応、保護者からのクレーム処理、教授によるセクハラやパワハラの実態、学内での出世争いや権力闘争の様子、印税生活とは無縁な出版事情など、今どきの大学教授の実態が多井氏の実体験をとおして描かれている。

それでも、これが単なる「暴露本」に留まっていないのは、多井氏が入試業務や新学部の設立などの煩雑で調整力が求められる仕事に対して真剣に取り組んでいたり、なんだかんだ言いながらも研究や教育に対して真摯に向き合っていることが伝わってくるからだろう。

また、不遇の時代から多井氏を支えてきた奥さんとの会話が端々に描かれ、生々しい話の合間に彩を添えている。それだけに、奥さんが病魔に冒されてしまう終盤のエピソードと、それを巡る多井氏の心の葛藤には胸が痛むのだ。

大学教授というと、「好きなことだけしている自由人」「常識に欠けた変わり者」というイメージをもつ人もいるだろう。

けれども、他の多くの組織と同じように、大学も多井氏のような「いい人」によって支えられているのである。

少子化による経営難、研究費の削減、国による管理強化をはじめとして、最近の日本の大学には明るい話題が少ない。

せめて、「いい人」が損をしないような大学であってほしいものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?