運動の大敵、リブフレア

おはようございます!今回はリハの運動メニューの効果をより引き出すための考えを書いていこうと思います。

内容としては運動療法の大敵、、リブフレア(体幹前面がくずれていないか)に注意しようということです!

聞きなじみのない方もいると思いますが、僕自身この点を注意することでよりリハの質が上がったと思います。

これを読むことで皆さんの臨床での運動療法の効果が上がれば幸いです。

また運動を上手く行えているかの基準が一つ増えればと思います。

リブフレアとは

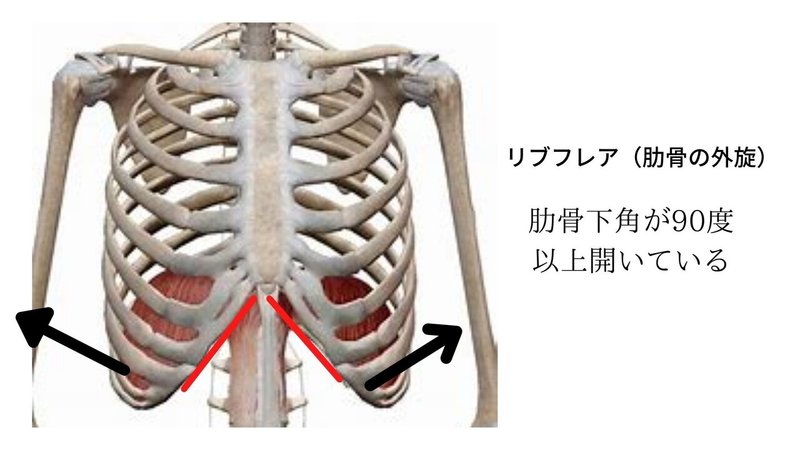

リブフレアとは、簡単に言うと下位の胸郭が左右に広がってしまった状態の事を言います。基準としては肋骨下角が90°以上空いているとリブフレアと判断します。

このように肋骨が外旋し左右に広がてしまった状態の事を指します。

なぜ、リブフレアになるといけないのか

なぜリブフレアになると良くないかですが、姿勢を崩したまま日常生活や運動を行うことになり、結果として腰痛や膝痛を引き起こすからです。

リブフレアの状態になるとどんなデメリットがあるかというと、、

・横隔膜の機能低下が生じる

・肩こりや頸部優位の呼吸になる

・スエーバックやロードシスなどの不良姿勢につながる

・不良姿勢のまま運動を行うので腰痛や膝痛など引き起こす

このように不良姿勢を引き起こし誤った運動学習により様々な症状を引き起こします。

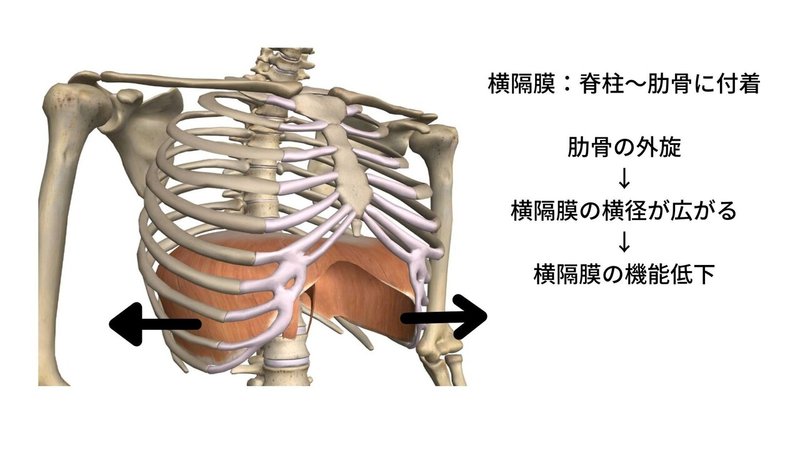

・横隔膜の機能低下

横隔膜は胸椎・腰椎に付着しています。肋骨が外旋することで肋骨に付着している横隔膜が左右に引き伸ばされます。左右に引っ張られることで横隔膜が上下に広がらなくなり、機能低下を引き起こします。

・肩こりや上位頸部の優位な呼吸になってしまう

リブフレアが生じる→横隔膜の機能低下が生じます。ではどこで代償するかというと、、、頸部の筋(強制呼気筋)で代償しようとします。

横隔膜(下の壁)が機能しないので頸部周囲で(上の壁を広げている)代償しているといった感じです。

このように頸部や肩甲骨周囲の筋が過剰に働き肩こりや頸部痛などを引き起こします。

・スエーバックやロードシスなどの不良姿勢を引き起こす

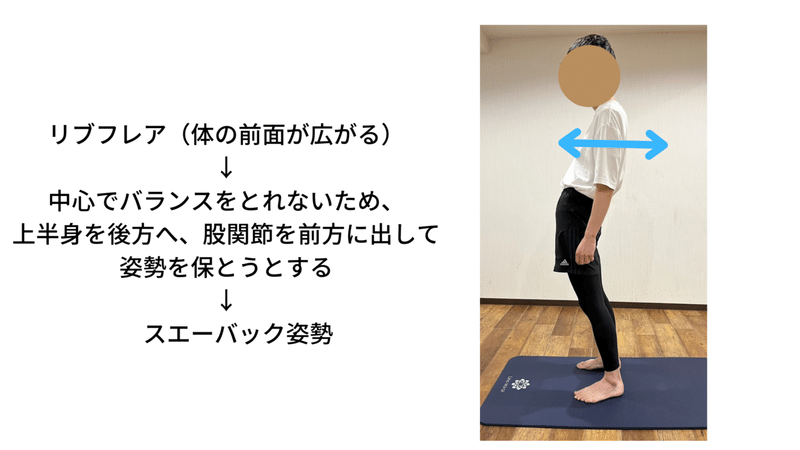

リブフレア=体の前面を崩している状態

体の前面を崩していると、、、

体の中心が崩れているので上半身を丸めて後ろに、股関節を前方につきだして前後でバランスをとろうとする(スエーバック)

もしくは

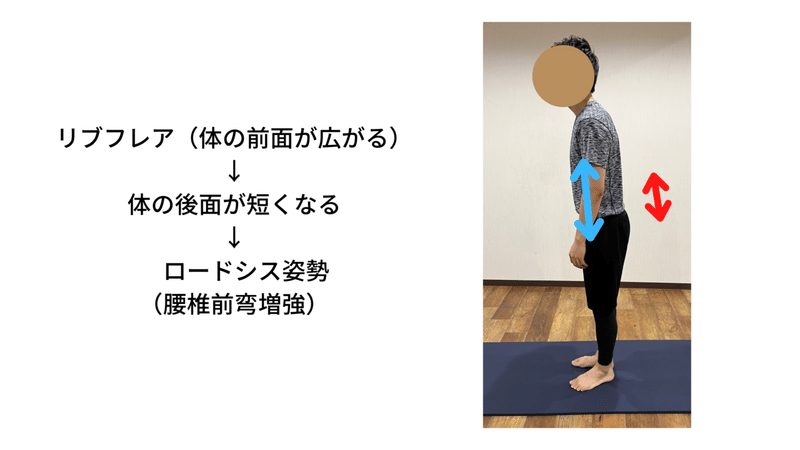

リブフレア=体の前面が崩れている=体の後面が代償でがんばるしかない

体幹下部後面の過緊張(ロードシス)

このように不良姿勢を引き起こします。この点に関しては

リブフレアになる⇔スエーバックやロードシスになった結果リブフレアが生じる

このようにどちらにも矢印があると思います。

リブフレアになる原因

ではなぜリブフレアになるかというと、、

・体幹後面の筋の過緊張

・体幹前面の筋の筋力低下

・胸椎伸展の可動域低下による代償動作

・日常生活で身体の前面を崩してしまううような癖がある

こういったことが考えられます。

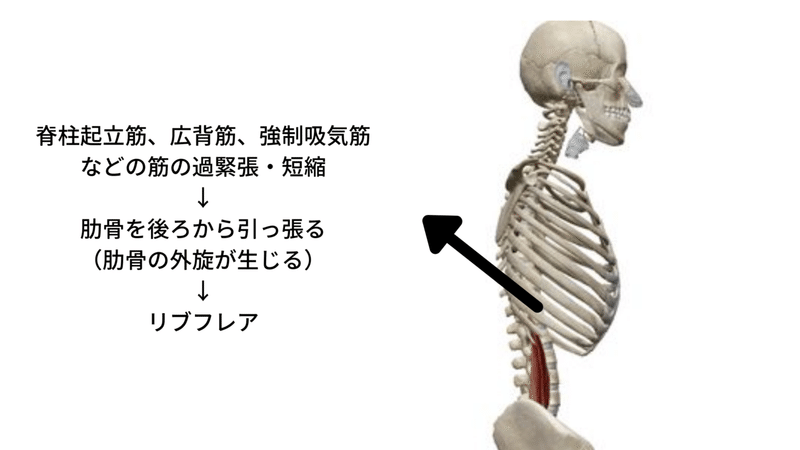

・体幹後面の過緊張

広背筋や脊柱起立筋・下後鋸筋などの体幹の後面の筋の緊張が強いと肋骨を後方に引っ張るため外旋します。その結果肋骨(胸郭)が左右に広がりリブフレアが生じます。

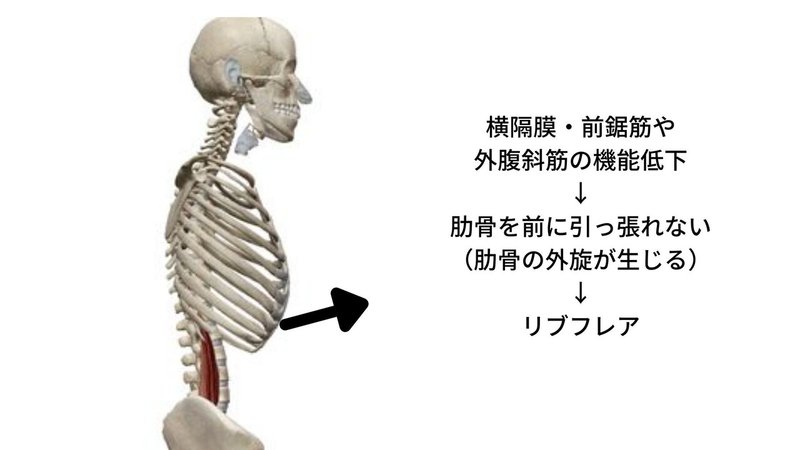

・体幹前面の筋の筋力低下

逆に、体幹の前面の筋、前鋸筋や外腹斜筋の筋力低下が生じると肋骨を前に引っ張れないため肋骨の外旋が生じます。その結果肋骨がひらいてしまいリブフレアが生じます。

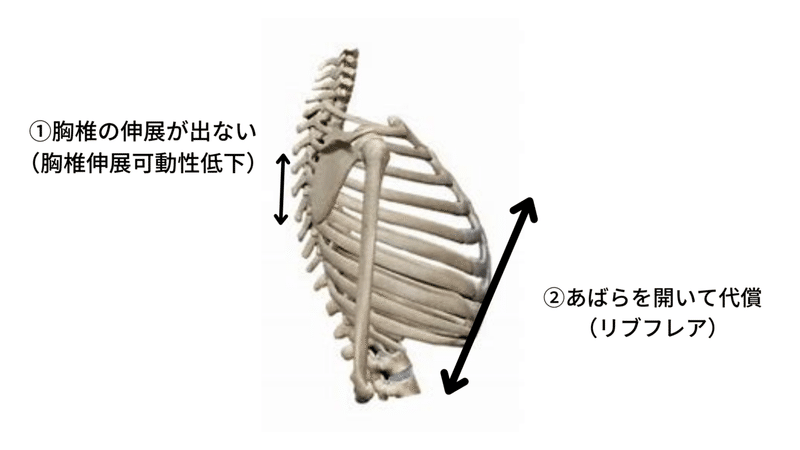

・胸椎伸展の可動域低下による代償動作

これが一番重要なんじゃないかなと思います。患者さんでよくある運動パターンとして胸椎の伸展動作を体の前面をくずして見かけ上胸椎の伸展を出すようなエラーです。

このように胸椎伸展→肋骨の外旋で代償しリブフレアが生じます。

僕の感覚ですがスエーバック姿勢の方でこのような運動学習になっている方が多いと思います。

・日常生活で身体の前面をくずしてしまうような癖がある

前述した文とかぶりますが、日常生活で身体を伸ばすような動作を体の前面を崩すようにして代償しているとリブフレアになってきます。例として

・電車で壁に寄りかかって立っている

電車や友人の待ち合わせなどで背中やお尻を壁によりかかって立つような姿勢が癖になるとスエーバック姿勢を助長し、リブフレアが生じます。

・洗濯物を干す動作で身体の前面を崩している

前述したような体幹伸展動作で身体の前面を崩して代償すると、結果としてリブフレアを作ってしまいます。

・台所におなかを押し付けて家事をしている。

台所におなかを押し付けて料理をしたり洗い物をしているとスエーバック姿勢を助長しその動作が習慣化するとやっぱりリブフレアが生じます

このように日常生活の動作の代償でリブフレアが生じるため、問診で普段どんな生活をしているか、その姿勢はどうなのか介入で姿勢指導として加えてみると良いと思います。

まとめ

以上、運動療法で注意したいリブフレアについて書いていきました。リブフレアに気を付けて介入していくとより運動療法の効果を高めることができたり、日常生活の動作指導につながると思います。

リブフレアの介入については次回以降書いていきます。

みなさんの臨床の参考になれば幸いです。最後まで読んで頂きありがとうございました。

もしよろしければサポートよろしくお願いします。頂いたサポートは自己研鑽につかわせて頂きます(^^)/