20230625 思考停止という病理 榎本博明を読んで

気になった言葉

政府の方針にしろ、経済界の動きにしろ、それはおかしいのではないかと、疑問をちょっと口にしただけで、変に思われる

郵便局員たちは、非常に苦しい思いを抱えていたようだ

自分を信用していくれている高齢者たちを騙すような手口で、ノルマを達成するしかない状況に追い込まれ

製品パッケージや駅のアナウンスのような、具体的なアドバイスまですることによって、他人任せの依存的な生き方を身に付けさせることになる

電車を乗り換えるなどは、スマホを用いることで、そうした知識は必要でなくなり、頭の中に電車の路線についての認知地図は必要なくなる

大学生の半数は全く本を読まない

他者を攻撃する(シャーデンフロイデ的な感情)

(自分が手を下すことなく)他者が不幸、悲しみ、苦しみ、失敗に見舞われたと見聞きした時に生じる、喜び、嬉しさといった

日本で生まれ育つと、人を疑わず信用しようとする心理傾向になる

相手の期待を裏切りたくない心理も加わる

最終的な決定者は、人でなくて空気

→空気をコントロールするとよいのか(将を射んとすれば、馬を射よ)

日本人は相手にお任せする方式に馴染んでいる(外国人が最近喜んでいる)自分で考えて判断するのは、面倒なのは確かだし、お任せする方が楽

海外と違うから自分たちは遅れているのだと反射的に思ってしまうところに

言語能力が鍛えられれば、思考力も高まる、以前は英語のできる子は勉強のできる子

読書する子は○○がすごい

今でも本を読み、読解力もあり、授業内容をしっかりと理解し、自分の頭で考えている学生もかなりいる。そのような学生は、板書や口頭の解説のメモをノートに図解して、

その場でノートを取ることに多くの効用があるだけでなく、事後にノートをまとめ直すことにも効用があることが、科学的に実証されている

従来の英語の授業は、英文を日本語に翻訳する。それは国語力と英語力を駆使した知的格闘技のようなものであり、知的刺激にあふれるもの

本を読む傾向は、就学前から小学年低学年の頃に、絵本を読んだものほど顕著

一つの分の読解力にも読書経験が関係している。→周辺が分かることで、短文の意味がはっきり取れる

子供のころから、タブレットをいじったり、コンピューターゲームをしたりして遊び、中高生時代にはSNSやインターネットで時間をつぶす、そうしているうちに本を読めない脳になってしまった、ということではないだろうか?

私たち日本人には、他者から独立した自己などと言うものはない。(Identity分離ではない、間柄なのだ、→自分の呼び方がいっぱいある)

こうした手取り足取りの面倒見の良い教育は、顧客サービスの一環として行われているのかもしれないが、

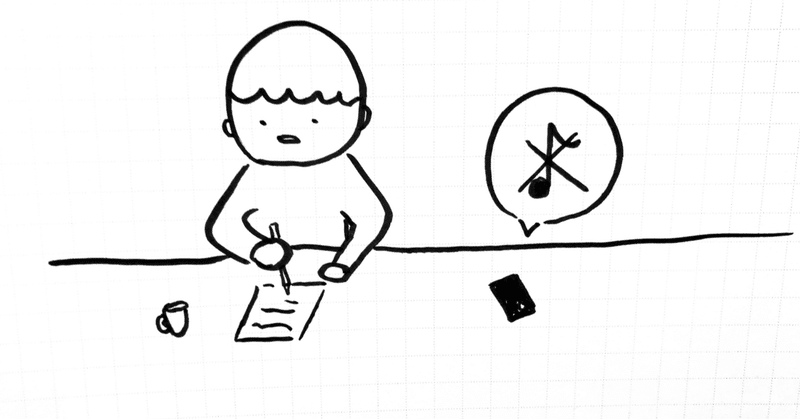

見てわかることによって、じっくり考えをめぐらすというプロセスが省略されてしまう

日本の組織は、理屈で動いているわけではない、空気で動いている

組織的違反の主要な原因は規定等の整備不良などではなく、属人思考であることが心理学的調査で明らかになっている

スマホの存在を意識するだけで、認知能力が低下する。

→気にしないでいようとすることに、心のエネルギーが取られる

知識をただ羅列のように記憶するのではなく、知識を体系化し、必要なときに引き出しやすくしなければならない、知識を孤立させて記憶するのではなく、有機的に関連付け体系化することが大切

知識を吸収し、それらを関連付けるメタ認知的視点を獲得するには、読書が最適

考えるということは、私たちにとって、とても魅力的な娯楽なのではないか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?