通常学級や家庭に こんな子どもが、いませんか?

これから、《観察だけで誰でもできる発達のアセスメントの方法》を書いていきます。その前に、発達ことを少し書きます。先生や保護者が知っておくべき内容です。理解して覚えられるように書きます。

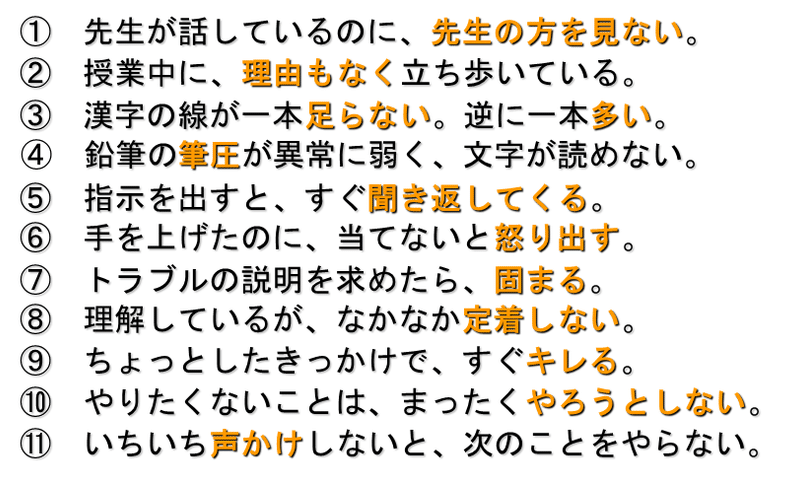

まず、聞きます。小学1年生以上で、下記のような子どもがいませんか?

これって普通じゃないですよね。普通なら、話している先生の方を見るし、理由もなく授業中に立ち歩いたりはしません。文字も、見た通りに書くし、指示もちゃんと聞いて従います。先生に当ててもえらなくても「仕方がない」と思い、トラブルのときちゃんと説明をします。分かったことは、覚えていきます。キレるよりは、話し合いの方がいいことを知っています。やりたくないことも仕方なくやりますし、1日の見通しが大体できているので、いちいちの声かけはいりません。

普通じゃないことに、普通の対応をしていることがありませんか?

「話している人の方を見なさい」「授業中に立ち歩いてはいけません」と言っていませんか?

「漢字をよく見て、間違っているよ」「人の言っていることをしっかり聞いてください」と怒っていませんか?

「当たらないときも、あるでしょう」「黙っていたら、何もわからないわ」と呆れていませんか?「当たらないときも、あるでしょう」「黙っていたら、何もわからないわ」

「覚える努力が足りないからよ。あと、10回やりなさい」「すぐキレるから、嫌われて友達ができないわよ」などと怒鳴っていませんか?

「どうして、好きなことばかりやっているんだ。好き嫌いしたらダメだろう」「服を着替えて、歯磨きして、ご飯食べて、ランドセル背負って…」とうんざりしていませんか?

実は、これらの子どもには発達の凸凹があるのです。それなのに、小学校になっても「どう補ったらいいのか」「どう修正したらいいのか」逆に「どう活かしたらいいのか」教えられていないのです。だから、上記のような問題行動に見えるような行動をしてしまうです。

先生や保護者も困っていますが、彼ら本人も困っているのです。だから、なるべく早く子どもの凸凹の状態を先生や保護者に知って欲しいのです。そして、支援してあげたり配慮してあげたりして欲しいのです。

そのためには、先生や保護者が発達のアセスメントができるようにならないといけません。そんなに詳しくなくていいのです。検査のように、詳しく分からなくていいのです。自分たちが支援や配慮できる程度のアセスメントができればいいのです。

そのやり方を、これらから書いていきます。読んで、できるようになってください。

※次のことは、下記の定義で使っています。

支援 ➪ 身につけると最終的に「人の助け」はいらなくなるもの

配慮 ➪ 一生助け続けてもらうもの e.g.メガネ 補聴器

本好きです。本を買います。余暇のための本ではなく、勉強のための本を買います。よろしくお願いします。