書を携えて、街で読む―若手研究者に向けた読書会のすすめ―

佐藤 裕亮(社会学 立教大学社会学部ほか非常勤講師)

はじめに

私は2022年2月から、東京・高円寺のコクテイル書房という古本屋兼酒場で、「読んで書く読書会」という読書会を主宰している。この会は、つうじょう「読んで、対話する」ことを目的とした読書会に「書く」というプロセスを付け加えることによって、研究だけでなく受験やビジネスの場にも必要となるであろう「論述」の力を高めることをねらいとして、開始した。対象書は、私の専門である社会学の歴史について述べた入門書である。参加者の皆さんは研究者ではない一般の人たちで、日々の仕事の合間に読んできてもらい、感想や疑問を話し合っている。実際にやってみるとねらい通りにはいかないもので、毎回、参加者の人たちとの対話や議論がとても愉しく新鮮で、私は「今日も愉しかったですね」と、参加者の中で一番愉しんで帰路についていると思う。

ただし、今回このエッセイで詳述したいテーマは読書会の愉しさではなく、私が読書会を始めた動機についてである。以下、博士後期課程在学中の大学院生や、博士を修了してすぐの人たちに向けて、「若手研究者に向けた読書会のすすめ」という形で述べてみたい。

生きがいとしての、あるいは、人生を豊かにするための学問

読書会を始めた動機を遡ってみると、①生きがいとしての学問の可能性の発見と、②大学院生の進路問題の二つにまとめることができる。

私は博士後期課程時代、大学図書館で「ラーニングアドバイザー」というアルバイトをしていた。それは博士後期課程に所属する大学院生が、学生からの学修相談(レポートの書き方の相談や、レポートのための情報収集の仕方、図書の探し方など)に対し、マニュアルや自分の知識・経験に基づいて助言を行う「ピアサポート(学生が学生を支援すること)」の取り組みである(http://library.rikkyo.ac.jp/learning/advisor/)。

①は、そのアルバイトの際の経験に基づいている。

ある日、80代の男性が私たちの元を訪ねてきた。80代の男性がなぜ図書館に?と思う方もいると思うので説明すると、私が通っていた立教大学では、2008年4月から、50歳以上のシニアを対象に、「学び直し」「再チャレンジ」「異世代共学」を目的とした「立教セカンドステージ大学(RSSC)」という「学びの「場」」を創設しており(https://rssc.rikkyo.ac.jp/about/)、 その男性もRSSCの学生の一人だった。

研究テーマは「高齢男性の行う介護の難しさについて」。テーマの背景を尋ねると、介護の末に妻を看取った自らの経験を社会に伝えたい、ということであった。男性は、ケアという身体作法に慣れていなかっただけでなく、介護に関する支援のしくみについても一から調べなければならなかった。今後、自分と同じ苦労をする人が多いだろうから、そのような人のためになれたら、と話していた。

とても切実な動機を胸に秘めて訪ねてきた男性に、私はアカデミックライティングの作法や資料収集の仕方を伝えたり、構成案を一緒に考えたりした。男性は、大学を卒業して何年も経っているから大変だ、と苦労していたけれども、粘り強く相談に来てくれた。

RSSCの修学期限である一年後、男性がどのような修了論文を書いたかはわからなかったのは残念であったが、むしろ彼との出会いは私にとって貴重なものだった。すなわち、「人は何歳になっても「学び」への契機を発見するのだ」という気づきを私にもたらした。その意味で、「学んだ」のは私のほうも同じだった。

私はRSSCの学生だけでなく学部生、大学院生からも相談を受けていたが、切実な問題関心を抱いて相談に来る人は、RSSCの学生に多かったように思う。先にRSSCの目的の一つとして「異世代共学」を挙げたが、その恩恵にあずかるのはRSSCの学生たち当人だけではなく、学部生や大学院生である私たちもそうなのである。

RSSCの学生の相談相手になりながらも、同時に、相手の問題関心や真摯な姿勢に新鮮な驚きを感じる。こうした経験の積み重ねの末に、私は「大学が生涯教育の機関になりうる」という手ごたえを感じた。つまり、「人生百年時代」における「生きがい」を創出する方途として、学びの機会を提供することが、今後、大学がめざすべき形なのではないかと感じたのだ。

さらに、博士後期課程時代は、サラリーマンとして働きながら大学院に通い研究をする、社会人大学院生と出会う機会も多かった。社会人大学院生の中には、業種と直結した研究をしている人もいるが、直結していない研究をしている人も多い。つまり、「キャリアアップ」などの(実利的という意味で)比較的わかりやすい物差しからは測定できない動機で、研究の道を選ぶ人がいるということだ。社会人大学院生やRSSCの学生の存在を見て、「研究・学問はいつ始めてもよい」という社会になりつつあるのかもしれないと感じたのである。

なお、私は別に理想論だけを述べたいわけではない。大学が生涯教育の機関になった場合の経営面のメリットも見過ごすことはできない。大学が生涯教育の機関になった場合、学生の年齢の幅は広くなると同時に、一生の中で何回も大学に通う人も出てくるわけだから、学生数は相対的に増加するだろう。現在、多くの大学は留学生を頼りにしている。しかし、今後ますます諸外国の教育・研究水準が上昇していけば、わざわざ日本語というローカルな言語を使用するこの国に来る理由は、それほどない。そう考えれば、大学が生き残りの方法として留学生だけを頼りにすることは危険でさえある。

ただ、残念ながら、現代の日本社会において社会(人)と大学(院)を接続するしくみはほとんどないのが現状である。入学後は大学(院)のカリキュラムがあり、指導教授や先輩などが研究を支援してくれる。しかし、生涯教育の機関としての大学(院)をめざすなら、大学(院)に入る前、研究の「一歩手前」を支援するしくみがあってもよいのではないか。そのようなしくみがあれば、入学のハードルはより下がるだろう。私は、社会と大学(院)をつなぐしくみの一つとして、「読んで書く読書会」を構想した。

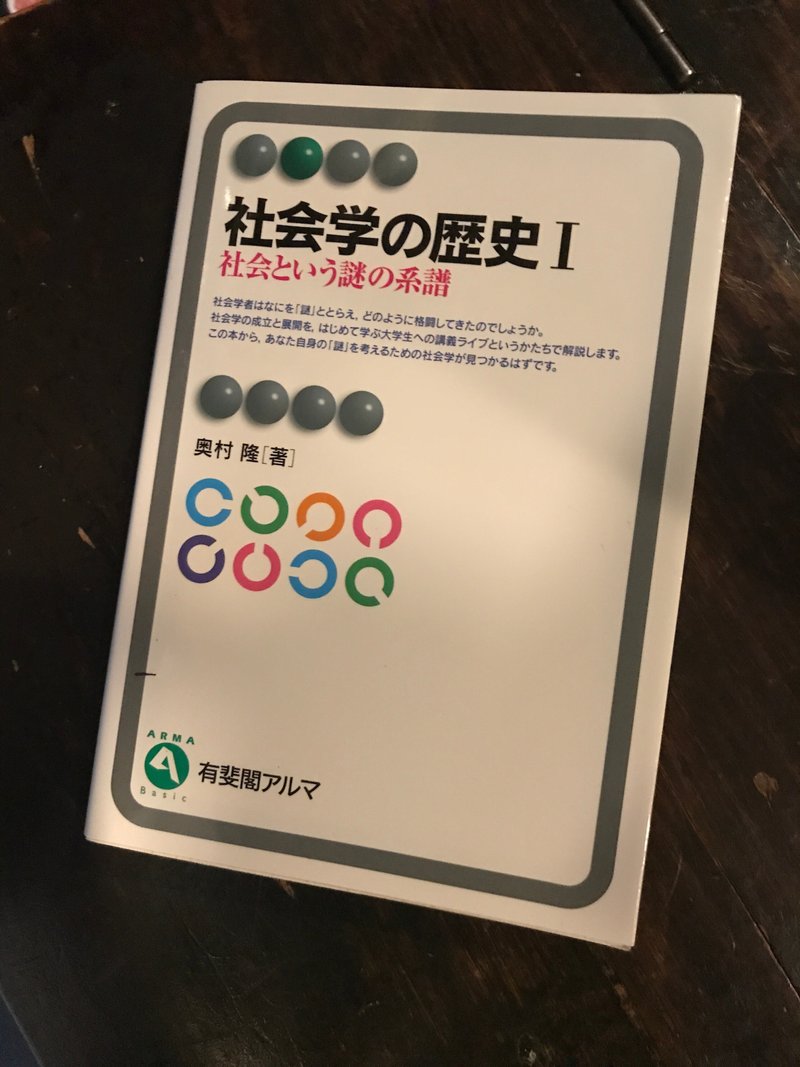

私の主宰する「読んで書く読書会」は副題を「社会学を学ぶための読書会」としており、私の師である奥村隆の『社会学の歴史Ⅰ――社会という謎の系譜』(2014、有斐閣アルマ)を読んでいる。参加者は全員、社会学の「しろうと」である。奥村の本は社会学史の入門書でありながらも専門的な内容もかなり含んでいるので、感想を話し合う前に、参加者からの疑問点を聞きながら内容確認を行っている。内容確認を通じて、参加者は社会学について学んでいく。

参加者の皆さんに会に参加した理由を尋ねたところ、何らかの理由で(大学時代に政治学を学んでいたとか、フェミニズムに関心があるとか)社会学に関心があるけれども、社会学がなんなのかよくわからないし、いきなり一人で読むのも大変なので会に参加した、という人たちである。先ほどRSSCや社会人大学院生の人たちに触れたけれども、読書会を通じても私は、「学びたい人は案外、世の中にいるんだなあ」と感動している。

参加者の人たちは「研究者」ではないし、読書会を通じて「単位」を貰えるわけでもない。彼らが研究・学問の世界に進むとも限らない(私としては社会学研究科に進んでもらったら嬉しいけれども)。つまり、参加者の人たちにとって、社会学は「教養」である。

おそらく「教養」こそ、「生きがいとしての学問」、あるいは、「人生を豊かにするための学問」の姿なのだ。15~16世紀を生きた思想家のトマス・モアは、誰もが昼は勤労し、余暇に研究や芸術に取り組むユートピアを描いたが、ユートピアは個人の人生という時間的なスパンにおいて、実現されつつあるのかもしれない。

大学院生の進路問題、あるいは廃棄される博士たち

もう一つのきっかけは、大学院生および博士課程修了者の進路問題である。

水月昭道の『高学歴ワーキングプア』(2007、光文社新書)が話題になって以降、日本国内における「ポスドク問題」は社会問題として認知されてきた。その元を辿れば、少子化に伴う進学者数の減少が明確になった1990年代初めに行なわれた「大学設置基準の大綱化」や「大学院重点化」などの大学改革がある。

すなわち、日本の大学は「多様化する学生のニーズ」に対応するために科目数を増加させながらも、経費削減のために専任教員の数を減らし、増大した科目は非常勤(兼任)講師に担当させる形で対応した。その主たる供給源となったのが「大学院重点化」以降に急増した、大学院修了者(中途退学者も含む)である。「大学院重点化」は、日本の国際競争力を保つために高度な知識や研究能力を有した人材を増加させようと考えた政府が推進した政策で、大学院生の増加を計画したものであった。

しかし、水月が指摘するように、蓋を開ければ非正規雇用労働者の「フリーター博士」や博士候補が増えるという、「意図せざる結果」をもたらした。

今から10年以上前の調査であるが、文部科学省に「博士課程修了者の進路実態に関する調査研究」

(2010年、https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/1307208.htm)

という調査の記録が残っている(調査の委託先は、株式会社日本総合研究所)。平成21年度(2009年4月~2010年3月)中に博士課程を修了した人全員を対象とするために、博士課程を有する全大学院に対して、「平成 22 年度学校基本調査」において博士課程(一貫)、博士課程(後期)修了者を計上した大学に、調査を依頼したという。

同調査によって、人文科学・社会科学系の「文系」博士後期課程修了者(満期退学を含む)はいわゆる「理系」の修了者に比べ、半数以上が正規・非正規にかかわらず就職していないことが明らかになった(p.41)。もちろん大学の人事は(とくに非常勤講師などは)年度末も動くので、調査時点からの変化は多少あると思うが、人文科学は6割近い数字であり、社会科学でも5割近い修了者が(非正規を含んでも)就職していない。

というより、できなかったのである。同調査には、「人文科学分野、社会科学分野では、他分野と比べて、被就職者〔非就職者の誤記か〕の割合が相対的に高く、就職者の中では大学等に進む者の割合が総体的に高くなっている。人文科学分野、社会科学分野では他分野と比べてよりアカデミアを志向する傾向にあるとも解釈でき、一方でよりアカデミア以外の受け入れ側のニーズが少ないということも考えられる」とある(p.41)。非常に回りくどく書かれているが、おそらく「文系」博士修了者がアカデミアを志向する傾向にあることと、アカデミア以外の就職先(一般企業など)のニーズがないことは、相関関係にあると思う。私たち「文系」には、自らの能力を直接かつ最大限に活かせそうな場所が、アカデミア以外に与えられていないからである。

こうして、「文系」博士は構造的に追い詰められる。私見の限りではあるが、noteなどにも「公募を通る」ことを目的としたアドバイスの記事はあるけれども、そのような「その場しのぎ」の対応策では、構造自体に変化はない。つまり、一つの教員ポストに100人の応募があった場合、「公募を通る」アドバイスでは一人ずつを救うことはできても、ほかの99人を救うことができないのである。

ノウハウを伝える記事が悪いのではない。問題は、博士人材を増やそうとした当時の政策には、大学院生が実際に博士の学位を取得した後、どのように活用するのかというビジョンがなかったし、今もない、という構造にある。

そのような構造を打開するしくみはないのだろうか。大学は、このような問題に対して有効策をあまり打ち出せていない。大学院博士後期課程在学中の後輩や友人・知人に聞くと、現在、多くの大学院は博士後期課程をきっかり3年で修了するようなカリキュラムを作成しているようだ。もちろんズルズルと在籍することが良いとは思わないけれども、どのような意図でこのような取り組みをしているのかが、よくわからない。学位を取得した先の道がないのにもかかわらず、早く学位を取るように急き立てられている感じさえする。

私は、「読んで書く読書会」を「博士人材の活かし方」の一つとしても考えている。すでに述べたように、私たちは読書会で、社会学の歴史についての本を読んでいる。私の主たる役割は用語の解説や疑問点の確認などである。このような解説者兼進行役的な役割は、ある程度、社会学について専門的に学んだからこそ可能になっている。

さらに、機を見て、かつて私が行っていたラーニングアドバイザーを、大学の外部に設置したような取り組みを考えている。ラーニングアドバイザーは研究の基本的な作法の伝達から、論文作成の支援、短期的~長期的な研究デザインの支援など、大学院の博士修了者の知識と経験を存分に活用できる仕事である。授業に比べれば準備は少ないし、教材費もほぼ不要である。博士修了者の副業に最適であろう。

もちろん、読書会もラーニングアドバイザーも自らの研究内容それ自体を「コンテンツ」にするものではない。したがって、読書会やラーニングアドバイザーをするからといって、自分の研究が直接、前に進むわけではないから、研究業績を増やしたいと考える研究者の中にはこの取り組みに魅力を感じない人もいるだろう。

しかし、そのような「業績主義」は、先ほど言ったような「公募を通るためのノウハウ」と同様の視野狭窄に陥っていると思う。大切なのは現在の抑圧的な構造のオルタナティブとなりうる取り組みを、私たち自身で一つでも増やすことである。

「情報生産者」を育成すること―動画配信プラットフォーム「シラス」との違い―

もちろん、私たちとは別の文脈でありながらも近い目的をもっており、かつ、より規模の大きな取り組みもすでにある。代表的なものとして、合同会社シラス(本社:東京都品川区、代表:東浩紀)が株式会社ゲンロン(本社:東京都品川区、代表:上田洋子)とともに開発・運営する動画配信放送プラットフォーム「シラス」(https://shirasu.io)である。

「シラス」の配信者は気鋭の研究者やジャーナリスト、クリエイターなどであるが、重要なのは、そのプラットフォームと、目的である。

今、YouTubeをはじめとする様々な動画配信プラットフォームが普及しているが、シラスはすべての番組が有料であることをはじめ、独特のプラットフォームになっている。2時間超という長時間ライブ配信、固定ハンドルネーム制でのコメントシステムなどを通じて、「適度に開かれ、適度に閉じた場」の形成をめざしている(合同会社シラス、2022、「動画配信プラットフォーム「シラス」サービス開始1年半を前に流通総額3億円を突破――新時代の交流強化型動画配信プラットフォームとして独自路線で確かな成長を持続」PRタイムズ。2022年5月11日確認)。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000074723.html

この「適度に開かれ、適度に閉じた場」の形成の先にある大きな目的について、合同会社シラスの代表である東浩紀は、「知の観客」を増やすことにあると言う。

「知の観客」とはどのような人なのか。東はまず、カリスマ的な個人の運営するオンラインサロンに集う「信者」と「観客」を比較する。東によれば、「信者」という言葉は蔑称で、「オンラインサロンに集うひとが、カリスマに、論理的な判断ではなく感情でつながっていることを揶揄する表現で」ある。ただし東はこの揶揄が的確であるような人もいると考えており、「彼らはカリスマを愛しているあいだはどんな発言でも許し受けとめてくれますが、嫌いになると突然全否定の「アンチ」になる」とし、オンラインサロンは会員が「信者」であるあいだに効率よく集金するビジネスモデルであるという。これに対し、ゲンロンはつねに「商品」を提供し、「観客」が「商品」に対して支払った対価をもらっている。「観客」はゲンロンの商品(コンテンツ)がつまらなくなったら買わなくなるので、両者には「緊張関係」がある(東浩紀、2020、『ゲンロン戦記――「知の観客」をつくる』中公新書ラクレ、pp.250-251)。以上のような「批判的視点」(同書、p.127)をもつ「観客」を育てることが、ゲンロンおよびシラスの目的である。

東の議論をもう少し詳しく検討するための補助線を引こう。

ファンダム(SF映画やアニメ作品等、何らかのポピュラーカルチャーのファンおよび、彼らによって作られる文化のこと)研究の大家であるヘンリー・ジェンキンズによれば、私たちは、気づかないうちに「コンヴァージェンス・カルチャー」の中で生活しているという。「コンヴァージェンス」は、下記の三つで定義づけられる。

1. 多数のメディア・プラットフォームにわたってコンテンツが流通すること

2. 多数のメディア業界が協力すること

3. オーディエンスが自分の求めるエンターテインメント体験を求めてほと んどどこにでも渡り歩くこと

つまり、ジェンキンズの定義にしたがうと、好きなアニメの二次創作をTwitterやpixivに投稿したり同人誌を作ったりすることも、TwitterやInstagramなどでホットな話題がテレビのニュース番組に取り上げられることも、漫画内で一度死んだはずのキャラクターが読者の声を受け復活(再登場)することも、アニメがビデオゲームやカードゲームになることもすべて「コンヴァージェンス(収斂)」なのである。

「コンヴァージェンス・カルチャー」と「メディアミックス」との違いは、邦訳の副題に示唆されるように、「コンヴァージェンス・カルチャー」におけるファンとメディアの関係が以前のそれとは異なる点にある。すなわち、メディアミックスにおいては作り手の意向でなされるメディア横断が、「コンヴァージェンス・カルチャー」の場合は「熱心なファン」による自発的な行為によってなされるという点である。したがって、「コンヴァージェンス・カルチャー」における「ファン」は単なる「消費者」なのではなく、自らも様々なメディアを駆使する「発信者」なのであり、そして、「熱心なファン」の存在を作り手側も(それに同調するか否かはさておき)認識している状況を、私たちは生きているのだ。

重要なのは、現代社会においては、「知」ないし「教養」もこの「コンヴァージェンス・カルチャー」化から逃れていないということである。

社会学者の倉橋耕平は1990年代日本の保守言説を「コンヴァージェンス・カルチャー」の理論枠組みを用いて分析した著書の中で、1990年代以降から現在まで続いている「歴史修正主義の知のあり方は、徹底的にアマチュアリズムと市場原理を前提にして」おり、具体的に言えば「エンゲイジメントすること(「論破」したり、「いいね!」したり、「拡散」すること)で承認を得る言説の存立のあり方が主流となっている」と述べている。この場合、「編集」や「査読」という過程を経る「専門家のピアレビュー」のように「明証性の提示」や「客観性に訴えかけられるかどうか」は二の次になるという(倉橋耕平、2018、『歴史修正主義とサブカルチャー―90年代保守言説のメディア文化―』青弓社、p.227.)。東の表現を借りて言い換えれば、1990年代から現在まで続く保守言説とは、「オンラインサロン」における配信者と「信者」のような「感情の結びつき」が重視されている「メディア文化」なのである。

以上のようなジェンキンズと倉橋の議論を念頭に置いたとき、ゲンロンの課題は、「知」や「教養」さえもが「コンヴァージェンス・カルチャー」と化したことを自覚したうえで、そのような状況下で、いかに「信者」ではないファン(=「観客」)を育成するのかと言い換えられるだろう。

こうしたゲンロンの取り組みに対し、私がめざすのはもう少し積極的で、もう少し地道なものである。すなわち、私は読書会やラーニングアドバイザー、大学(院)という教育機関を使って、「知」のプレイヤーを増やしたいと考えている。

この点、本稿が言う「知」のプレイヤーとは、上野千鶴子が『情報生産者になる』(2018、ちくま新書.)で提示した「情報生産者」と重なる。学問・研究には作法がある。その作法をしっかりと身につけることで、どのような人でも、「知」のプレイヤー=「情報生産者」になることができるというのが上野の主張である。

人は一生「観客」で居続けることはできるだろうか。一度だけでもいいからプレイヤーになりたいと願うのが人情ではないだろうか。生涯に一本でも二本でもよいから、論文を書きたいと考える人のためにも、私は、読書会やラーニングアドバイザーを通じて、あらゆる人が「情報生産者」の道に開かれている環境を用意したいと考えたのだ。

先ほども述べたように、「読んで書く読書会」の参加者の人たちは「研究者」ではないし、彼らが研究・学問の世界に進むとは限らない。しかし、同時に、読書会をきっかけに彼らが研究・学問の世界に進まないとも限らないのである。もしかしたら、参加者の中に、大学(院)に進学する人もいるかもしれない。

さらに言えば、「読んで書く読書会」などをきっかけに学問・研究の世界に第一歩を踏み入れた人は、必ずしも大学に行く必要はない。日本の多くの学会は、会員になるために別の会員の推薦制を採用している。「読んで書く読書会」やラーニングアドバイザーを通じて会員と知り合い、推薦を受けて会員になり、ラーニングアドバイザーや研究会で日々少しずつ研究を重ね、時折自身の研究成果を発表すれば、それで十分立派な「情報生産者=研究者」である。

「ジェネラリスト」としての博士を活用せよ

それでは、「情報生産者」になりたい人びとを「情報生産者」に育てるために、読書会を主宰したりラーニングアドバイザーをしたりするには、どのような能力あるいは資質が求められるのか。それは、「専門家(スペシャリスト)」であると同時に「ジェネラリスト」であるということであると思う。

ただし、ここで言う「スペシャリスト」と「ジェネラリスト」は単純な二項対立ではない。

博士課程修了者は、ある分野に関しての博士論文を執筆し、学位を授与される。自分を例にして恐縮だが、私は戦後日本の社会学者である作田啓一(1922~2016)の仕事を検討した論文で、「博士(社会学)」の学位を授与された。この「博士(〇〇学)」という言葉に注目して、「スペシャリスト」と「ジェネラリスト」の意味を説明しよう。

私は、第一に①「作田啓一についてのスペシャリスト」として認められている。ただし、それと同時に、私は②「社会学のスペシャリスト」としても評価されているはずである。ここで注意してほしいのは、「社会学のスペシャリスト」とは、「社会学」のあらゆる分野に関して精通している、「社会学」についてgeneralな(一般的・総合的な)知識・見識を有しているということである(後述するが、これは大きなプレッシャーだ)。その意味で、私は「社会学のスペシャリスト」として生きなければならないのだ。さらに、そもそも私は「博士」、すなわち「研究の作法」を身につけた「研究者」である。したがって、私は、③あらゆる分野の研究相談に対して何らかの助言ができる、「研究のジェネラリスト」である必要もある。「博士」であることには、このような三つの意味がある。

私がめざすのは、①ではなく、②と③、つまり「博士」が有する一般的な能力の活かし方である。ゲンロンでは一流のクリエイターが配信者になる。しかし、残念ながらその場合、一流以外の研究者、非常にニッチな分野を専門とする研究者は、なかなか配信の機会が得られなかったりするかもしれない。もちろん「コンテンツ」の質を維持するにはそのような選別(能力主義や業績主義に基づいた?)が必要になるのは仕方がないのであるが、しかし、凡庸な一研究者にすぎない私は、狭義の専門性ではなく、社会学や日本文学など「〇〇学のジェネラリスト」や「研究のジェネラリスト」としての「博士」の活躍の舞台を用意することも必要ではないか、と考えてしまうのだ。

例えば、私が主宰している「社会学を学ぶための読書会」では、私自身の専門を話すことはそれほど多くない。むしろ参加者の意見や感想を聞き、それに「社会学のジェネラリスト」として応じることのほうが多い。このときは、自分が「社会学一般」を背負っている責任感があるので、「あまり下手なことは言えないなあ」という緊張感がつねにある。このような緊張感を得られる場は貴重である。

他方で、ラーニングアドバイザーをしていたとき、社会学以外のテーマのレポートを見ることもたくさんあった。このとき私はひとまず「研究のジェネラリスト」として応じ、話を聴いた。そのうえで、「もしかするとこれは専門的な相談が必要かもしれない」と判断した場合には、他の研究科のラーニングアドバイザーに引き継ぐこともあった。ジェネラリストになる機会に、たまたま私は恵まれてきたと思う。

しかし、繰り返しになるが、つうじょう現在の日本の大学院で博士になる人びとは、急き立てられるような形で業績を積み、なるべく一直線に博士論文の提出を目指す。その道は、自分の研究にほぼ直接関連する分野しかなく、脇道はほとんどない。このような環境では、自分をジェネラリストとして意識する機会はほとんどない。したがって、自分の論文を書くうえで参照する必要のない知識は切り捨てられる。こうして、「歪なスペシャリスト」が生まれる。

もちろん、スペシャリストだけが集まる場では、深く細かい対話ができる。研究においてそのような厳密さが重要であることは疑いえない。しかし、そういう場所を離れてみる機会も必要だと思う。そうしなければ、その研究者は一生、蛸壺の中にいることになるからだ。

さらに、大学が「生涯教育の機関」に変わらない可能性も十分にある。その場合、私は、学びたい人たちも「博士」たちも、大学を見捨ててしまってよいとも考えている。もちろん私自身は自分を育ててくれた大学に恩があるが、先述したように、学びたい人からすれば、学びの場は別に大学だけではないからである。

おわりに―書を携えて、街で読む―

かつて浅田彰は、戦後の新制大学に存在した教養課程について、次のように述べていた。

〔大学の〕門をくぐったあなたは、教養課程に入ることになる。ここで、いまあなたのいるところこそ絶好の地点なのだということを強調しておきたい。そこを、専門課程に備える予備学習の場としてではなく、視野を多様化するための拠点として活用すること。急いで狭苦しい枠組を作り、その中に閉じ込もってチマチマと空白を埋めていくという、一見勤勉そのものの「学習」態度、その実、これ以上の怠惰はない。あくまでも広い視野を求め、枠組を外へ外へと開いていくこと。無責任に理想論を述べたてているわけではない。これは、否応なしにある程度の専門分化に耐えねばならぬ地点に立って、いささかの羨望をこめて振り返ったとき、どうしても言っておかなければならないことなのである。

若干のノスタルジーとともに、当時24歳の浅田は教養課程の意義を「外に出ること」に見る。しかし、1991年の大学改革で「教養課程」を失ってしまった私たちには、もはや浅田のノスタルジーさえも持つことができない。

とはいえ、悲しむ必要はない。専門家になった博士たち、あなたがたがその場所を作ればいいのだ。ほんの数人でいい、どこか街にある建物の一室で集まって、本をみんなで読めばいい。学びたい人は案外、どこにでもいるものだ。「教養課程」は大学からなくなったが、それは、「教養」の舞台が大学の外になったということでもあるのだ。そうして種を蒔いていけば、「教養」は勝手に育ち、そして拡がっていく。そのためにも、最後に、若手研究者たちに言いたい。あなたも、書を携えて、街で読んでみませんか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【読書会について】

読書会名:「読んで書く読書会―社会学を学ぶ―」

主宰者: 佐藤 裕亮

開催日・曜日・時間:毎月第4土曜の午後3時から、2時間程度(毎回の終了時に決定)

活動場所:コクテイル書房1F(〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-8-13)

参加条件等:参加費1000円(毎回)。見学は無料です。参加者は若干名余裕があります(2022年5月末現在)。毎回の参加が難しい場合でも、お気軽にお問い合せください。

お問い合わせ連絡先:

・「読んで書く読書会―社会学を学ぶ―」の見学・参加希望について

佐藤裕亮 へ

(メール)15sb002e@al.rikkyo.ac.jp

https://note.com/kouenj

※佐藤裕亮著『作田啓一の文学/社会学―捨て犬たちの生、儚い希望―』(晃洋書房、2022年、定価4,180円〈税込〉)も発売中です。

・読書会の会場提供について

コクテイル書房 狩野俊さん

(メール)cocktailbooks@live.jp

(電話)03-3310-8130

https://note.com/cocktailbooks

※新刊書店・古書店・個人の方など、読書会をやってみたいというご希望の方は上記のコクテイル書房・狩野さんまでご連絡を。ご相談だけでも結構です。