BROCKHAMPTONはいいぞ!vol.20 「GINGER」私家版ライナーノーツ

こんばんは、BROCKHAMPTONヤクザのナカジです。

8月23日(金)のリリースからちょっと遅れてしまいましたが、今日は新作『GINGER』について書きたいと思います。

どういう形で書こうか迷ったのですが、現状日本でのフィジカルリリースもなく公式なライナーノーツというものが存在しないので、今回は非公式ながら真面目にライナーノーツという体裁で書いてみました。

皆さんが『GINGER』の世界に入っていくお手伝いになればと思います。

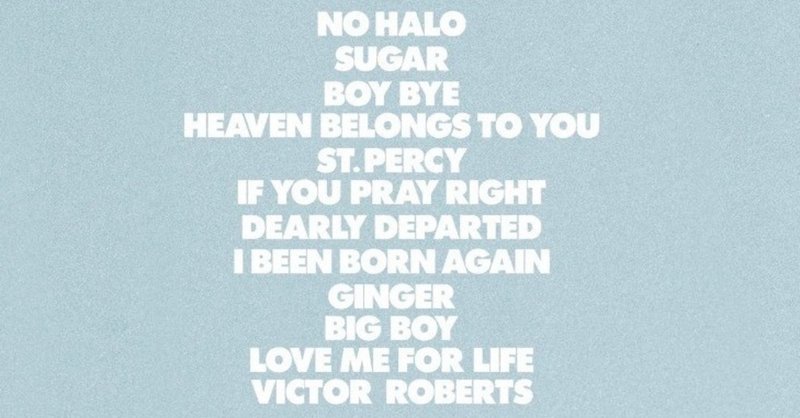

2019年8月23日(金)にリリースされた『GINGER』は、BROCKHAMPTONにとって通算5作目となるフル・アルバムだ。前作『iridescence』から1年未満という制作スピードには驚かされるが、その間に彼らは全米ツアーもやり、さらにリーダーのKevin Abstractはソロ2作目『Arizona Baby』(2019年4月25日リリース)も発表している。「The Hardest Working Boyband in Show Buisiness」を自称するだけあって、そのワーカホリックぶりは凄まじい。まずは『GINGER』のプロフィールや、アルバム制作の背景について振り返っておこう。

男性2人が抱き合うアルバム・ジャケットは、BHの友人であるAdrian Nietoによるもの。これまでBHの写真素材を多く担当してきたカメラマンメンバーのAshran Greyはアートワーク監修には携わっているが、今回のジャケ写は彼の作品ではないそうだ。

写っているのは手前側がJoba、そしてグレーの服を着ているのはWeston Freasで、WesはBHのクリエイティブチームの一員だ。彼らがアルバム・リリース日にロサンゼルスで開催したフリーライヴイベント「Friday Therapy」の配信で、会場の案内役として司会進行をしていた人物である。

Dom McLennonによると「Wesは俺が2014年に出身地のコネチカット州からテキサス州に引っ越してくる時、まだ会って2回目だというのに親身になってアパート探しを手伝ってくれたいい奴」(Domのツイッターより)。旧くからの友人同士が抱き合うこの印象的なアートワークは、『GINGER』が表そうとする普遍的な愛、そしてリスナーに寄り添う包容力を表現しているようにも見える。ジャケットが撮影されたシチュエーションについては、こちらの記事で和訳を読むことが出来る。

『GINGER』の制作自体は、2018年の年末頃からスタートしていたようだ。2018年12月初頭で『iridescence』のツアーが終了した後、Kevinは自身のソロ作『Arizona Baby』の制作に入った。そしてKevinのソロが一区切りついたところで彼らはチームとして5作目のアルバムに本格的に取り掛かった。

まず前作『iridescence』と比較した時に明らかにしておきたいのは、制作環境が大きく異なる点だ。『iridescence』はほとんどがロンドンでレコーディングされたのに対し、『GINGER』は大半を彼らの現在の本拠地があるロサンゼルスで制作している。

2018年5月に最初期からのメンバーだったAmeer Vannが女性問題の末にグループを去った後、彼らは夏にリリース予定だった新作アルバムの予定を白紙に戻し、チーム全員でハワイに向かった。そこで休暇を取りながら、時には夜通しメンバー同士で今後を話し合ったという。『iridescence』収録の「Tonya」だけはこのハワイ滞在中に作られた。

そして7月、3曲の新曲(「1999 WILDFIRE」「1998 TRUMAN」「1997 DIANA」)をリリース後、彼らは夏のフェス出演をスタート。8月下旬にイギリスのLeeds & Reading Festivalに出演した後そのままロンドンに留まり、名門アビーロード・スタジオで『iridescence』のほとんどをレコーディングしている。ロサンゼルスの自宅兼スタジオである通称「BHハウス」で共同生活を送りながら活動を続けてきた彼らだが、長年の親友だったAmeerをクビにするという形で失った直後にクリエイティブなモードに入るためには、ロサンゼルスという街を離れた方が都合がよかったのかもしれない。何しろメジャー契約もないままリリースした『SATURATION Ⅲ』が全米チャート15位に食い込んだ彼らはファンベースも急速に拡大し、SNSでも街中でもAmeerのことについて聞かれない日はなかったそうだから。

対して『GINGER』は、彼らが現在の本拠地であるカリフォルニアで腰を落ち着けて制作したアルバムだ。プロデューサーのJabari ManwaやDomがインタビューで語ってくれた通り、リラックスした雰囲気の中でしっかりと自分たちが今やりたいことを見据えた内容に仕上がっている。また前作よりも参加ゲストが多く、時には主役を非メンバーのパフォーマーに譲る場面まである。そんなアルバムの背景について、一曲ずつ紐解いてみよう。

アルバムの冒頭を飾るのは「NO HALO」。クリアなアコースティック・ギターのフレーズや柔らかなビートが印象的で、従来のBROCKHAMPTONの楽曲と比べるとかなりオーガニックな響きを持ったサウンドと言えるだろう。ゲスト・ヴォーカルにフィーチャーされているのはLA出身の女性シンガー、Deb Never。憂いを帯びたドリーミーな声で、メロウなこの曲に彩りを添えている。

曲のタイトルはMerlyn Woodのリリックの一節から取られているが、楽曲全体のキーパーソンとなっているのもMerlynであると言っていいだろう。チームの中でもお調子者の末っ子キャラであり、独特の声でギラギラとしたラップを放つことが多かった彼の、メロウでメロディアスな一面を聴くことができる。この1曲だけで、『GINGER』がこれまでのBROCKHAMPTONの作品とは趣を異にすることを端的に教えてくれる。

ちなみに歌詞の対訳はこちらのサイトで読むことができる。今回のアルバムの特徴を掴む上でも和訳に目を通すと後述のキーワードについて理解しやすいと思うので、楽曲を聴きながら一度読んでみてほしい。

それから「NO HALO」のMVは彼らが日本滞在中にアイディアを練り、帰国後にすぐ撮影したものだという。断片的には北欧ツアー中にも撮っていたそうだが、大部分はサマソニ東京を終えてロサンゼルスに戻った翌日から撮影したそうだ(Domが着ているのは大阪のWEGO VINTAGEで購入したトップス)。そして撮影終了から映像チームが徹夜で編集し、1日経たずに公開された。このスピード感はクリエイティブコントロールを120%自分たちで握っている彼らならではだろう。

続く「SUGAR」も彼らの新しい表情を開拓した、グループ史に残る名曲だ。「一人でぼっちで夜を過ごしてる、君からの電話を待ちながら」というメインコーラスを歌うのはRyan Beatty。これまでBROCKHAMPTONやKevinソロにも何度もゲスト参加してきた、ファンにはお馴染みの存在だ。

じんわりと響くミドルテンポのビートに乗ったメランコリックなラップ/コーラスには、他者を求める切実な気持ちと人恋しさが綴られている。どのメンバーのパフォーマンスも素晴らしいが、やはり出色の表現力でリスナーを圧倒するのはBearfaceのパートだ。他メンバーのラップと彼のコーラスが初めて完璧と言えるレベルでハマった瞬間はシングル「1999 WILDFIRE」だと筆者は思っているのだが、『GINGER』ではこの「SUGAR」をはじめ、高次元の化学反応を連発している。

「NO HALO」と「SUGAR」で効果的に使われているアコースティック・ギターは誰によるものなのか、気になったので調べてみた(『GINGER』のクレジット類は全て公式サイトから確認できる)。「NO HALO」と「SUGAR」の2曲にギターと楽曲の共作等でクレジットされているのは、Chuks Chiejineというプロデューサー/ソングライター。BearfaceやJobaもギターを弾けるが、ここでは外部の力を借りたようだ。Chuks Chiejineは最近ではBurna Boyのツアーメンバーとしても活躍していて、どちらかというとスタジオミュージシャンや裏方で活躍することが多い人物のようである。楽曲の原型を作ったのはJabariとDomで、彼らの憧れであるシャイア・ラブーフがBHハウスに遊びに来た後、「何か作ろう!」と2人で作業を始めたという制作秘話がJabariのツイッターで明かされている。

Kevinのパートには「Only thing in my pocket is my passport, pa-passport(俺のポケットの中にあるのはパスポートだけ)」というリリックがある。言うまでもなくパスポートは国外を行き来するのに必要なアイテムだが、ここで彼らが2019年のツアーで使用している飛行機と青い手のステージセットを思い出してほしい(飛行機は残念ながら来日公演には持ってこなかった)。あのセットのデザインコンセプトについて、アルバムジャケットにも登場するWesは「飛行機は自分がやりたいことをやれる自由、いつでも飛び立てる自由を象徴するもの」と説明している。そして日本にも持ち込んでいた青い手のバルーンは「自分を支配しようとする誰かの手」であり、「誰かの手の上に自分の人生を委ねるな」という意味がある。

それから、『GINGER』期のチームBHには「Ginger Airlineのクルー」というコンセプトが与えられており、公式グッズには架空の航空会社「Ginger Airline」のパスポートケースというものもあった(現在は販売終了)。つまり『GINGER』にはリリックからグッズ、ステージセットに至るまで、「自分らしくあるために飛び立て、BHはそのためにいる」というメッセージが込められているのだ。これはHKがRolling Stone Japanのインタビューで語ってくれた『GINGER』の意味とも合致する。

それを踏まえると、Kevinのリリックも「パスポートしか持ってない」と解釈するよりは、「パスポートだけは持っている(=君のためならいつでも飛び立てる)」と解釈すると、この曲のドラマティックな歌詞がより温かみを増すのではないかと思う。

こちらも歌詞の和訳全文は「NO HALO」と同じくSUBLYRICSさんが掲載しているのでリンクにて引用させていただく。

3曲目「BOY BYE」は、「SUGAR」と同じタイミングで生まれた楽曲だ。レイドバックした雰囲気と独特な音階のピチカートを用いたトラックは、カリブ海の島国グレナダ出身であるJabariのフィーリングを大いに反映したものだという。冒頭でMerlynが言っている「JABARI ME PADDY」というのはグレナダ流の古いスラングだそうで、日本語にすれば「俺のダチ!」くらいの感覚だろうか。この曲の立役者であるJabariを、Merlynが親しみを込めて紹介している形だ。

カリブ海の周辺国発祥の音楽といえばカリプソやソカが思い浮かぶのだが、そのエッセンスがこの曲に落とし込まれているかどうかは門外漢のため筆者には判断ができない。用いられているサンプリングを絡めた解説についてはビルボードジャパンのアルバムレビューが有用なテキストなので、この曲のトラックについてより掘り下げたいという方は参照されたし。

4曲目「HEAVEN BELONGS TO YOU」はUK出身の若手ラッパー、Slowthaiが一人でマイクを握った曲だ。トラック自体は「IF YOU PRAY RIGHT」を流用したもので、この2曲のタイトルを繋げると「正しく祈れば天国はあなたのもの」という一文になる。歌詞にも「God」という言葉が度々登場するのだが、詳細は次の「ST.PERCY」に譲ろう。

この曲はBHのメンバーは登場せず、ゲストに丸々1曲を任せたという珍しい(かつBH史上初めての)ケースである。労働者階級の出身で、自国イギリスへの愛を綴ると同時に差別やマチズモへの疑問を投げかけるリリックを書く彼は、BROCKHAMPTONとも共鳴する部分が多いアーティストと言える。

余談だが、Slowthaiは2019年11月に行なわれるイギリスの国民的ロックスターである元オアシスのシンガー、リアム・ギャラガーのUKアリーナツアーのサポートアクトに抜擢されていた。しかし『GINGER』のリリース後にこれをキャンセルし、なんとBROCKHAMPTONのUS/カナダツアーに帯同することを改めて発表した。イギリスでのリアムの人気を考えればこの機会を蹴ったというのはなかなかに豪胆だが、リアムも彼の決断に友好的な態度を示している(個人的にはリアムが自分のツアーにロックバンドではなく若手ラッパーを選んだというのも時代を感じるトピックである)。

続く「ST.PERCY」はトラックやリリック、そしてタイトルに彼らのヒップホップ・ルーツを多く引用した曲で、サウンド的には『iridescence』期に近いものを感じさせる曲だ。プロデュースはJabariとRomilの共同という形でクレジットされている。

歌詞のウィキペディアとも言えるGeniusの助けを借りながらこの曲のリリックを紐解いていくと、Bearfaceのパートから曲名の由来が見えてくる。「That's that ice cream, sugar, that cocaine throat」というラインに登場するアイスクリームとはコカインの隠語で、この表現は20年に及ぶキャリアを持つベテランラッパー=Master Pが1996年のアルバム『Ice Cream Man』他で多用していたという。Master Pの名前は『SATURATION』収録の「FAKE」でDomのリリックにも登場するので、彼らの影響源の一つと断言していいはずだ。

Master Pは1999年に『Only God Can Judge Me』というアルバムと楽曲をリリースしており、この曲には96年に亡くなったラッパーの2PACを悼むラインが含まれている。「Only God Can Judge Me」はもともと2PACが96年に発表した楽曲のタイトルであり(アルバム『All Eyez On Me』収録)、BROCKHAMPTONは過去に『SATURATION』で「2PAC」という曲を発表しているくらいだから、この曲が2PACとMaster Pどちらへのリスペクトであってもおかしくはない。そして1曲遡って「HEAVEN BELONGS TO YOU」に目を向けると、Slowthaiは「Like God can't judge me, but only God can see / I ain't bein' judged, no one judgin' me」と、「Only God Can Judge Me」に着想を得たと思われるラップを披露している。

ちなみにMaster Pの本名は「Percy Robert Miller」で、「ST.PERCY」(聖人パーシー)という曲名はここに由来していると思われる。以前『iridescence』収録の「New Orleans」についてロンドンで書かれた曲なのにどうしてニューオーリンズを曲名にしたのかという考察を書いたが、Master Pもまたニューオーリンズ出身。この曲もまた、彼らのルーツへのリスペクトをちりばめた作品と言えそうだ。

Bearfaceを除く5人のマイクリレーが楽しめる「IF YOU PRAY RIGHT」は、ブラスのループが印象的なトラックだ。アルバムリリース前にMVが公開された段階ではそこまで派手さのない曲だと感じていたが、新木場公演で生で聴くとトップバッターであるDomの強烈な言葉の連打やMerlynの挑発的なフロウ、そしてJobaの淡々としていながら確固たる意志を感じるヴァースがしっかりとフロアを沸かせていた。

この曲に関しては、Rolling Stone JapanのインタビューでJobaが「自分なりの倫理を持って自分らしくあれということを表現してる」というコンセプトを語ってくれたのだが、「PRAY=祈り」という言葉がタイトルに用いられている通り、宗教やスピリチュアル関連のワードが多く登場する曲でもある。特にDomのリリックはキリスト教に限らず仏教や世界史に関連したワードも多く、パフォーマンスメンバーの中でも随一のラップスキルを持つ彼の知性とリリシストとしてのセンスにも注目してほしい。歌詞・対訳は以下のサイトで読むことができる。

「Dearly Departed」はBROCKHAMPTONの音楽だけでなくメンバーのキャラクターや関係性まで注目しているファンにとって、ショッキングな内容だ。「親愛なる故人」と題されたこの曲は、彼らの元を去ってしまった大切な人について率直な心情を綴っている。ベースとなっているトラックはCHICAGO HARTLEY & JIMMY LEDRACの楽曲「BAREFOOT」で、サンプリング元の音源はこちらで聴くことができる。

一番手を務めるのはKevinだが、まずはJobaとMattのパートについて見ていこう。Jobaが短いコーラスの中で触れているのは、彼の2人の祖母についてだ。1人はちょうどAmeer脱退事件の頃に亡くなり、Jobaは諸事情から葬儀に出ることができなかったという。また同時期にもう1人の祖母が認知症を患っていることを知らされ、彼は自分の無力さに苛まれたことをインタビューで明かしている。

続くMattのパートも、亡くなった家族について書かれている。家族を失うことへの恐怖を綴ったリリックの中で挙げられている「Rest in peace Wako, Ray, Rita」という3人の名前は祖父母の名であり、このうちWakoさんというのがおそらく日本人または日系人の祖母であると思われる。彼は2017年にTwitterでファンからの質問に対し「自分には日本の血が流れている」と答えており、「Wish you could've took me to Japan(彼女の故郷である日本に連れて行ってほしかった)」というリリックはもう叶わない彼の願いだ。奇しくも『GINGER』の発表直前に彼は自分のルーツの一部である日本の地を踏んだわけだが、リリース当日に開催されたライヴのパフォーマンスでMattは先のリリックを「Wish I could’ve took you to Japan(祖母を日本に連れて行ってあげたかった)」に変えていた。そして最後に、Ameerのことについても触れている。MVでは手紙を読み上げるようにパフォーマンスし、最後にはそれを破り捨てて自分の顔を叩きFワードを叫んでいる姿が衝撃的だった。

Kevinは親友Ameerを失った心情については、彼のソロ作『Arizona Baby』収録の「Corpus Christi」にも詳しい。Kevinはここで「I'm sorry Dom, I prolly shouldn't be puttin’ all our problems on the front lawn(この問題を放ってはおけない)」とDomに対して謝罪しているのだが、これが何についての謝罪なのかはDomのパートで明らかになる。

『SATURATION』シリーズが成功し、2018年春に莫大な契約金でメジャーのRCAとサインし順風満帆だった彼ら。しかし交際女性や未成年のファンへの性的虐待疑惑が持ち上がったAmeerを脱退させたことで、彼らは制作途中のアルバムを破棄・ツアー予定を白紙撤回した。チームが一丸となって時間と心血を注いだ楽曲も、すでに撮影済みだったMVもお蔵入りとなった無念さを、Domは「I got all my thoughts out on records y'all won't ever hear(俺はみんなが聴くことのないレコードに自分の気持ちを込めた)」というヴァースで皮肉と共に表現している。

そしてもう一つ明かされたのは、AmeerがDomの友人宅を強盗に狙わせていたという事実だ。AmeerはDomの2013年のソロ作『Thesis(Side B)』にもゲスト参加しているし、Domとルームシェアをしていた時期もあった。それほど古く親密な付き合いだった仲間の裏切りとも言える行為をDomは厳しく糾弾し、曲の最後にはマイクとヘッドフォンを叩きつけてパフォーマンスを終える。「You could talk to God / I don't wanna hear, motherfucker(お前が神とどんな話をしようとも俺は聞きたくない)」というラインは、聖書を勉強し始めリリックにも「God」という言葉を多用し始めたAmeerに対してDomの完全な拒絶を表している。この部分に詰め込まれたDomの怒りと悲しみは、部外者であるファンが聴いていても胸が苦しくなるほどだ。

「Friday Therapy」でのパフォーマンスもメンバー全員が非常にエモーショナルで、この曲には参加していないBearfaceがJobaのコーラスの後に目元を拭っているシーンが確認できる。またDomは観客に背を向け、生中継用のカメラに向かってひたすらにパフォーマンスをしていた。もしも画面の向こうでAmeerが見ているならば、と思ったのだろうか。痛ましいほどに実直で傷だらけの彼らを表現しているだけに軽々しい気持ちで何度も聞き返せないというヘヴィな曲だが、これもまた彼らが過去を受け入れて前進するための必要なプロセスなのだろう。この正直さこそ、彼らがファンを惹きつけてやまない理由でもある。

「I BEEN BORN AGAIN」は『GINGER』から一番最初に公開された曲だ。Jobaはこの曲のテーマについて日本向けのインタビューでは「蛇の脱皮」という言葉を選んでいたが、海外でのインタビューでは「Baptism(洗礼)」と説明している。

ここで少し宗教の話をしよう。Joba、Kevin、Matt、Merlynが育ったテキサス州はキリスト教の宗派の中でもプロテスタントが大半を占める地域だ。街中で目につく教会もプロテスタント系が圧倒的に多く、最先端医療の集まるヒューストンに存在する大病院もバプティスト系やメソジスト系(いずれもプロテスタント内の教派)の名を冠しているものが多い。Jobaのリリックに出てくる「Preacher」もプロテスタントにおいて牧師や伝道師を指す言葉で、カトリックは使わない言葉であることから彼らにとってのキリスト教=プロテスタントという認識でよいかと思う。

洗礼とは身体の一部または全身を水に浸して信徒としての自分を再確認し、それまでの罪の赦しを求める儀式だ。カトリックの洗礼は親が信者であれば乳幼児の時に済ませてしまうことが多いのに対し、プロテスタントでは本人が信仰を自覚しているかどうかを重要視する。「I BEEN BORN AGAIN」が彼らにとっての「洗礼」と言うならば、それは自分たちのアイデンティティを再確認し、過去を清算して再出発するための儀式だったのではないか。この曲を『GINGER』から公開するファーストソングに選んだのも、サウンド以上に曲に込められたテーマを重視した結果であると言えそうだ。

余談だが最後のMattのパートに入る前にフィーチャーされている声は、クリエイティブディレクターであるHKの声を加工したもの。RomilがNMEの取材に語ったところによると、メンバー(誰かは不明)の祖母の言葉をHKが読み直したものだそうだ。

タイトルトラックの「GINGER」は、「NO HALO」とはまた違ったメランコリアを持った1曲だ。ミニマルなトラックにオートチューンのかかったラップと、Ryan Beattyのヴォーカルが重ねられている。この曲はロサンゼルスのBHハウスではなく、カリフォルニア州マリブにあるShangri-laスタジオでレコーディングされた。レッド・ホット・チリ・ペッパーズ等との仕事で知られる超大御所プロデューサー=リック・ルービンが所有するこのスタジオは、カニエ・ウェストが『Yeezus』を製作したスタジオでもある。

アルバム全体の流れの中ではクライマックスに向かって行く前にほっと一息つけるような、ややポップな印象の曲で、Kevinはこの曲を『GINGER』の中のフェイヴァリット・ソングの一つとして挙げている。普段あまりメロディ・パートを取ることがないMattやDomのスウィートなメロディが聴けるという点で、新鮮さも楽しめる曲だ。なおMattやDomのメロディアスな歌が聴いてみたいという人は各メンバーのソロ曲を掘ってみてほしい(SpotifyやApple Musicで簡単に見つけることができる)。

「BIG BOY」は現在のところ楽曲のコンセプトについて語ったテキストやインタビューが存在しないのだが、リリックを読むに成功と名声を手に入れた自分と周囲について書いた曲のようだ。「Big Boy」とは成功者を意味する言葉で、KevinとJoba、Bearfaceの3人は自分が成功したことによって巻き込まれていく人間関係や、従来の男性アーティストとして求められる人物像に対する反発を綴る。Jobaがラップする、変わろうとする自分と変わりたくないと願う自分の狭間で揺れる苦悩は、多くのファンに愛されながらも未だ定まらない自己を正直に表現しているように読める。『iridescence』期から始まったBearfaceのラップも健在で、エフェクトを用いたダウナーなラップと、彼の持ち味である憂いを帯びたコーラスの両方がフィーチャーされている。初期には手探り感のあったBearfaceのラップも、この「BIG BOY」や「ST. PERCY」ではかなり進化している点にも注目だ。

「LOVE ME FOR LIFE」は彼らの5枚目のアルバムタイトルが『GINGER』であるとアナウンスする短い動画の中で使われていた曲で、本アルバムからファンが一番最初にスニペットを聴くことができた曲である。その動画の中ではMerlynのラップ部分とBearfaceのコーラスの一部が使用されており、そのサウンドからトラップ調の曲なのではないかと推測された。

だが蓋を開けてみれば序盤のKevinとJobaのパートは極めてメロウかつチルな雰囲気で、Merlynのパートから一気に雰囲気が変わることがわかる。各メンバーのパートごとにコントラストがかなり異なるこの曲は、JabariとRomilの共同プロデュースで実に上手くまとめられている。

アウトロにフィーチャーされているEDM風のシンセサウンドはやや珍しいマテリアルに感じられるものの、実はこれと似たテイストのサウンドは2018年の未発表トラック「1999 ROOSEVELT」ですでに試されている。この曲で使われているシャリシャリとしたビートやコーラスは「1998 DIANA」に流用されているし、Kevinのヴァースは「TONYA」に生まれ変わっているので、上記のリンクから聴いてみてほしい。

アルバムの最後を飾る「VICTOR ROBERTS」は、またもや主役をメンバー以外のパフォーマーに譲った曲だ。メインを務めるのは曲名にもなっているVictor Robertsで、彼はDomの友人だという。

DomとVictorはオンラインゲームを通じて知り合い、DomがBROCKHAMPTONの活動のためにLAに移ってから実際に会って遊ぶようになった。Victorは年老いた両親の面倒を見るために近年は音楽活動から遠ざかっていたが、彼の幼少時代の体験を知ったDomの強い勧めで今回BROCKHAMPTONのアルバムに参加している。彼自身のストーリーを語る場としてBHの新作を提供した理由について、Domは「ヒップホップ・コミュニティでは時には誰かにマイクをパスすることも大切だから」と説明している。商業的にも成功した彼らは、本作で未だ光を浴びていない才能や、埋もれたストーリーに手を貸すことを選んだ。

この曲でVictorが語っているのは、当時6〜7歳だった彼と家族が巻き込まれたある夜の出来事だ。彼と両親は定住する家を持たないホームレスで、安モーテルに部屋を借りて生活していた。ある日、一家の友人が「少しの間預かってくれ」と中身のわからない荷物を家族が暮らすモーテルの一室に置いていった。その直後、近所でギャングの抗争事件が起き、周辺捜査のためにLAPD(ロサンゼルス市警察)が彼らの部屋にやってくる。モーテルのドアを蹴破り部屋に踏み入ってきたLAPDは彼らの荷物をチェックし、友人の荷物を開けてドラッグやそれを吸引するための道具を見つけた。警察は「子供がいる部屋でコカインをやったのか」とVictorの父を問い詰め、彼らは必死でこれは自分たちのものではないと説明するが、両親は警察に連れて行かれてしまう。幼いVictorは友人を助けたい一心で荷物を預かったことを後悔し、パワーレンジャーのフィギュアとともに事の成り行きを見ていることしかできなかった無力な自分を責める……というのがこのストーリーのあらすじだ。

BROCKHAMPTONと共にラジオに出演したVictorは、さらにこの曲について「自分たちは祖母に嫌われていた。一時期祖母の家のガレージで暮らしていたことがあったが、ある日祖母は自分たちに銃を向けたのでそこにはいられなくなった」「ドラッグや銃の取引で暮らしを立てることや、モーテルを転々として暮らす貧困層がいるのはごく普通のことだった。学校で教育を受けてない子供も普通にいた」とも語っている。困難な幼少期を生き抜いたVictorの体験をシェアすることは、現在もかつての彼と同じ境遇で生きているかもしれないどこかの誰かに向けたメッセージなのだ。

そしてRyan BeattyとBearfaceのコーラスが、リスナーに寄り添いながら楽曲とアルバムをクライマックスに導いていく。Victorの壮絶な体験の告白の後でも、Ryanの繊細なファルセットがフェイドアウトして曲が終わった時、残る余韻はただ美しく、そして希望がある。この曲順はKevinが悩み抜いて決めたそうだが、「VICTOR ROBERTS」以外の曲がクロージングとなる終わり方は正直想像もできない。そしてまた、冒頭に戻り再生ボタンを押してしまうのである。

2019年8月上旬、KevinはInstagramのストーリーで本作に影響を与えた作品としてSt. Olive Primitive Baptist Churchというジョージア州のバプティスト教会によるゴスペル・アルバムを挙げていた。ジョージアもテキサス同様にプロテスタント系の多い南部地域で、Kevinは少年時代のうち2年ほどをジョージアで過ごしている。後日、彼はTwitterで「『GINGER』はゴスペル・アルバムではない」と言っていたが(現在は削除済み)、彼が本作で自らの過去と向き合い、前進するために教会音楽であるゴスペルを参考にしたのは自然なことだったのではないか。聖書を学び信仰を深めつつあった親友Ameerがあのような過ちを犯すならば、彼のことは、そして仲間を失った自分たちのことは誰が救うのか? 『GINGER』のリリックにおける「God」は彼らを導くだけでなく、時に迷わせ、自問自答させる存在として複雑かつ多面的に描かれている。

それと同時に、『GINGER』は彼らの才能ある友人たち、ファン、そして〝アンダードッグとして燻っている誰か”との連帯を強く示した作品だ。もはやBROCKHAMPTONはKevinとその仲間たちによるDIYプロジェクトではなく、彼らに共感して動き出そうとする人に対して開かれたアートのプラットフォームとして機能し始めている。HKは「何かを成し遂げたいけど自分以外に自分を信じる者がいない、俺たちはそんな奴らのブラザー」と言った。自分が何者かわからない、やりたいことはあるけれどうまくいかない、自信が持てない。そんなリスナーのことを、彼らは自らの過去や弱さをさらけ出しながら、ジャケットの写真のように温かく抱きしめてくれる。『GINGER』はそんなアルバムだ。

それにしても、彼らが初のフル・アルバム『SATURATION』を2017年にリリースしてからまだたったの2年である。この間に彼らは5枚のアルバムをリリースし、世界中でファンを増やし、全米アルバム・チャートで1位を獲得した。筆者がこれまで見てきたロック・バンドたちがアルバム2〜3枚、時間にして5〜6年かけてようやく到達する境地に、彼らはわずか2年で行ってしまった。しかも外部の売れっ子プロデューサーや大規模なマネージメント会社の力を借りくことなく、である。これから2年後、BROCKHAMPTONが何枚のアルバムを出しシーンの中でどんな存在になっているかなんて、想像もつかない。

ただ、このクリエイティヴィティ溢れるエキサイティングなボーイズたちの行く先を、筆者はまだまだ追いかけたいと『GINGER』を聴きながら思うのだ。

ただいま中嶋友理の記事は無料公開しています。楽しんでいただけましたらご支援をいただけると嬉しいです。ご支援をいただくと、私が回転寿司で躊躇なくイクラが食えます。