雪を纏う夏草

第二章 雪を纏う夏草

瀬戸の海に浮かぶ島々を見渡す讃岐国五色の峯の西には綾川が流れている。文月下旬のある晴れた日の昼下がり、両者の間にある松山の津という小さな港を目指し、摂津国大物浦を出港した三隻の船が現れた。島々を縫うように先導する小さな漕ぎ船の上では、小柄で色黒の筋骨逞しい男が漕ぎ手の屈強な男衆を怒鳴りつけていた。それに続く帆船は漕ぎ船の数倍大きく頑丈な作りで、湿り気を帯びた緩やかな風を帆に受けて滑るように港に入って来る。さらに続いて、一回り小さくてやや心許なげな帆船が後を追っていた。

帆船が現れた、という港の番人の知らせを受け、近くの寺からわらわらと男衆が現れて港に集まった。その一団の中央で、腰に太刀を帯び眉間に皺を寄せた壮齢の武士が、堂々と船団を見据えていた。別の男が武士に話しかける。

「あれが新院様の御座す船でございましょうか?」

武士は振り向かずに答える。

「間違い無かろう。並の身分ではあのような唐船には乗れぬ。罪を得ておられても雲の上の高貴な御方である。粗相の無いように御出迎えせよ」

話しかけた男は一礼すると、大声で周囲に指図を与え始めた。武士はくるりと港に背を向け、先程まで居た寺に戻っていく。

「国司様の命で、これより儂は新院様を白峯までお連れする。しかし具体的な指示は下されなかった。ただ『この讃岐国に良きように計らえ』とのみ仰せであった。何とも狡い申され様よ。ご自身は手を汚さず、儂に太刀を抜けと申されるか。この三木近安に」

近安は言い終わると周りを見廻した。この独り言を誰にも聞かれていなかったのを確認すると、寺の中に入った。先の帝である新院に謁するともなれば、身を清めて衣を改めなければならないからである。

最も大きい帆船の上には小さな屋形が設えられ、中には罪人を収監する為の網籠が一つ置かれていた。さらにその中には、涼やかな衣を纏い薄化粧をした男が座していた。彼は没後に「崇徳天皇」と追号されるが、帝位を退いた直後は新たな院として「新院」、讃岐国に配流となって以降は都で「讃岐院」と称されている。

彼はこの後に讃岐国で繰り広げられる事件を契機として悪鬼と化し都を襲った為に、平将門、菅原道真と共にこの国の「三大悪霊」として大いに畏怖されるに至る。そしてその御霊を慰める為に朝廷で正式に祀られてからようやく前述の追号を受ける事となる。

その顔は心労の為やつれており、沈鬱の底に沈んでいた。ほんの先年までこの国で最も高貴な身分に有った彼は、周りに誰も居ないこの場所で、独り言を何度も繰り返していた。

「余は間違ってなどおらぬ。何故この顕仁の言葉に誰も耳を貸してくれぬのだ」

顕仁とは崇徳天皇の実名である。彼は、溢れ出る智謀で平清盛や源頼朝と対等に渡り合い、歴史にその名を残した後白河法皇の実兄にあたる。さらには平家と共に壇ノ浦に沈んだ安徳帝の大叔父にもあたる。

時は遡る。

-----

かつて白河帝は、帝位を退いた後に「院」と称し、それまで帝の外戚として平安京で隆盛を誇った藤原摂関家を抑えて政治の実権を握った。「院政」の始まりである。孫の鳥羽天皇もその政治手法を引き継ぎ、正妃の待賢門院が産んだ長子の顕仁を帝位に据え(崇徳天皇)ながらも、院として朝廷の実権をその手に握り続けた。

やがて鳥羽院は、後妻の美福門院を寵愛するようになる。そして顕仁に譲位を迫り、彼女が産んだ第九皇子のまだ幼い躰仁を新たな帝とした(近衛天皇)。この新帝は顕仁の養子とされ、顕仁長子の重仁もまた美福門院の養子となるなど、顕仁と鳥羽院、美福門院との関係は良好であった。

しかし程なく近衛帝が若くして崩御すると、その早すぎる他界は顕仁が実子重仁を帝位に据え、鳥羽院に代わって自分が院政を敷く為に仕組んだ呪詛が原因であるとの流言がまことしやかに囁かれた。

実子を喪った美福門院はその流言を鵜呑みにし、崩御した近衛帝の異母兄で顕仁の同母弟にあたる第四皇子の雅仁に接近した。そして鳥羽院に訴え、顕仁の長子の重仁を抑えて彼に帝位を継がせた(後白河天皇)。この帝位継承によって、顕仁が院政を敷く可能性は消滅した。

鳥羽院が亡くなると、美福門院と後白河帝は共謀して顕仁と重仁を政治の中央から退けた。本来後世にその血統を残すべき天皇家の長兄たる顕仁の子、重仁が帝位を継承する可能性は完全に失われた。

焦りと怒りを覚えた顕仁は、後白河帝らに不満を持つ藤原貴族らと共謀し、武家の源為義(頼朝祖父)らを集めて反乱を起こす。対する帝と美福門院は朝廷の有力貴族を取り入れ、源義朝(頼朝父)と平清盛らを集めてこれに応じた。保元の乱である。

結果、後手に回った顕仁は戦に敗れ、謀反人として讃岐国への流罪を言い渡された。顕仁の長子重仁は出家して僧となり、以降政治に戻る事は無かった。

-----

顕仁からすれば全てが不可解な事であった。自分は天皇家の長兄であり当然のように帝位を継承した。であれば自分も自らの長男に帝位を継承させるのが当然である。しかし父親で権力者たる鳥羽院の寵愛が実の母親から別の女に移ったという、自分に何の関わりも無い事でその筋目を消滅させられた。それでもなお自分は父院に忠実に従った。にもかかわらず、その後妻たる美福門院に一方的に警戒され疎まれた。挙げ句の果てに証拠も無い流言に惑わされた彼女の画策で、弟に跪かねばならない事態となった。今回の乱を起こしたのも、自分にすれば単にその理不尽な仕打ちに怒りを覚えただけであり、理に反する事は正しい筋目に戻さねばならないと思ったまでの事である。

しかし結果戦に敗れ、彼自身もその子も、従った者共もことごとく罪を着せられた。帝の位を継承しながら罪を得て配流になるなど数百年も無かった異例中の異例であり、顕仁にとっては甚だしい恥辱であった。しかし彼にはもはやその仕打ちに異を唱える事すら許されない。こうして顕仁は讃岐国へと流された。付き従うのを許されたのは重仁を生んだ兵衛佐局ただ一人である。それも船を別々にされ、語らうことすら許されていない。彼に出来る事と言えば、苦い記憶をただ延々と思いだし、孤独の内に悲嘆に暮れるのみであった。

帆船は無事港に着岸し、顕仁、今は新院の一行は三木近安らに出迎えられ讃岐国に降り立った。正装に着替えた近安は新院に対し深々と礼をしたが、網籠から新院を外に出さず、彼自身も腰に帯びた太刀を外さなかった。膝を地につけることさえもしなかった。罪人に対する待遇である。

少し離れた別の岸壁に、やや遅れて新院の寵姫である兵衛佐局を乗せた船が着岸した。そこには地元の女衆が待ち受け、新院同様に網籠に入れられた彼女を出迎えたが、そのまま彼女に粗末な衣を着せると、港近くの寺に入れた。新院がそちらに視線を移したのを近安は捉えた。

「恐れながら、御局様はご気分が優れぬとのこと。しばしご休憩なされます」

新院には兵衛佐局が自ら訴え出たのでは無く、有無を言わさず寺に押し込められたと思った。恐らくはもう二度と彼女と会う事は叶わないだろう。もはや新院はただ虚ろに視線を泳がせ、何を見ているのかすら定かでは無かった。近安は構わず周囲の男衆に命令した。

「新院様をお連れせよ」

男衆はわらわらと網籠の周囲に集まって籠を担ぎ、周囲を警護した。自分を護るのか脱走を防ぐ為なのか、新院にはどうでも良い事であった。

新院を連れた一行は、程なく白峯の麓にある古寺に到着した。太陽は西の地平線のほんの上にあり、その逢魔時の日光は妖しいほど赤かった。

新院はそこでようやく網籠から外に出る事が出来た。辺りには初夏の日差しを受けて育った瑞々しい草が一面に生えており、耳が痛い程の静寂が新院を包んだ。常に喧騒に包まれている都から離れた事のない新院にとって、これは異様な光景であった。

新院は近安に尋ねる。

「余はこれからここで暮らすのか」

近安はそれに答える代わりに、腰に帯びた太刀の鍔に手をかけ親指で軽く押した。白銀の刀身が僅かに露わになり、夕日を受けて禍々しく輝いた。

新院はそれを見ても怯えず表情を変えなかった。近安には、港で出迎えてから一向に変わらない新院の虚な視線が一体何を捉えているのか、微塵も分からなかった。

しばらくその場を静寂が支配した。そしてそれに耐えられなくなったのか、近安が沈黙を破った。

「恐れながら……、新院様におかれましては、来世にてお健やかにお過ごし下さいますよう」

近安は太刀を抜いた。地平線に差し掛かった夕日から放たれる赤い光はその刀身を赤く染め、まさに魔物が振りかざす炎の剣のようであった。

新院は眉をひそめる。

「ふん。このような鄙びた地で田舎武士に刀を向けられるとはな。先の帝たる余の威光もここまで地に堕ちれば、却って清々しくもある」

新院は近安に向き直る。

「さあ、斬るがよい。遠慮なく余の身にその太刀を浴びせよ。余の首を持ち帰ればお前達は褒賞を得るのであろう。しかし」

新院は侮蔑の視線を近安に向けた。

「神代からの現人神に連なる余を、事もあろうに犬の如く下賤たる地下人の武士が弑す。愚かにも程があるその思い上がり、死して後地獄の業火に焼かれながら永遠に悔いよ」

近安にも相応の覚悟があったのであろう、新院の最期の呪詛を聞いても全く表情を変えなかった。そして太刀を頭上に構え、新院に右足を擦り寄せた。新院はいささかも怯まず目を見開き、近安を睨みつけた。

季節は真夏、たとえ夕方であろうとも蒸し暑さから逃れられないはずである。しかし、近安と彼に従う男衆はその身に真冬の冷気を感じた。ある者が自分の頬に手を当てると、そこにはひとひらの雪の結晶が張り付いていた。

知らぬ間に彼らは、緩やかに渦巻く白い靄に囲まれていた。いや、靄ではなく雪が降っていた。周囲の気温は急速に下がり、夏の薄着に身を包んでいた彼らは寒さで震え上がった。

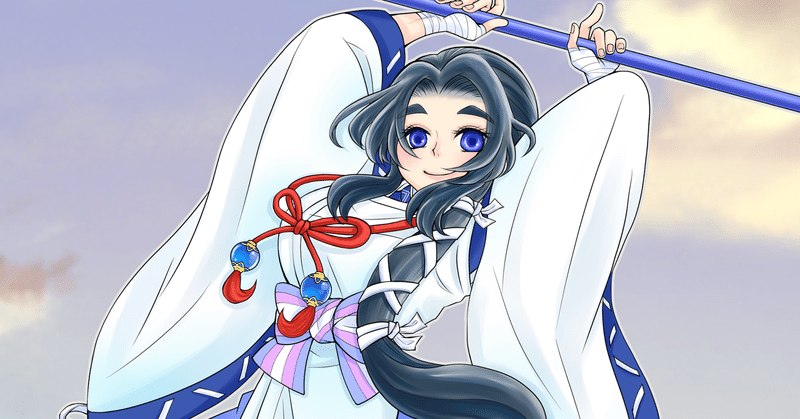

この天変地異とも言える現象の原因を探るべく、近安は一度振り上げた太刀を下ろして辺りを見回した。すると、雪を纏う夏草を踏みしめながら若い娘がどこからともなく現れ、彼らに近づいて来た。

彼女は雪の結晶をあしらった蒼い垂衣を被り、真白い水干に身を包んでいた。そして美しい髪を紙結で纏めて、左肩から玉飾りをあしらったふくよかな胸元に流していた。垂衣の下には、どこか幼げにも見える端麗な顔に涼やかな笑みを湛えていた。

近安ら男衆の目には、彼女は触れれば折れそうなほど繊細で若く美しい娘として映っていた。しかし彼女を守護するが如く静かに舞う季節外れの雪の結晶と、人を寄せ付けない怜悧な気に押され、誰も彼女に近づく事が出来ず、話しかける事すらも躊躇われた。

彼女は抜き身の太刀を持ったままの近安に無遠慮に近づいて来た。彼を囲む男衆は怯えたかのように彼女に道を譲っていった。近安も気圧されて無言でその様を見ていたが、はっと表情を厳しいものに戻すと男衆に向かって怒鳴った。

「貴様ら何を突っ立っているか、その娘を今すぐ捕らえよ!」

彼らは近安の怒号を受けて我に返ると、太刀を持つ者は抜き、薙刀を持つ者は構えた。そして彼女に少しずつにじり寄った。しかしながら荒くれ者共に囲まれていながらも彼女は微笑みを絶やさず、彼らに優雅に語りかける。

「彼我の力量の差を推し量れないとは、実に悲しい事ですね。悪い事はいいません。その得物を収めなさい。でないと、今から皆さん地に伏せて頂きます」

男衆のうち一人が薙刀の切っ先を彼女に向けて、雄叫びを上げて襲い掛かった。勝算があったかどうか分からない。得体の知れない人物と対峙している不安感に耐えられなかったのであろう。しかし彼女は、獣のような形相で薙刀を構え向かってくる男に怖じもせず、穏やかに言葉を続けた。

「薙刀とはこう使うのですよ。さあ、我が血脈に代々受け継がれる可愛い『霜華』、顕現なさい」

彼女は首飾りにあしらわれた白銀の小さな玉にそっと指を添えた。すると玉は激しく輝き始め、薙刀を向けて突進して来る男の顔面に目掛けて光を浴びせた。男は目が眩み、腕を眼前にかざしてその輝きを防いだ。

光が掻き消え男が恐る恐る手を下ろすと、彼女は右手に薙刀を持っていた。銘は『霜華』。その長さは彼女の身の丈よりもはるかに長く、柄は深い青色に彩られていた。石突きには水仙の花柄があしらわれており、切先は鞘に収まっていた。隙間からは青白い輝きが漏れていた。

彼女は心の中で呟く。

『本来この子は槍なんだけど、今の平安京の時代では槍は滅多にお目にかかれないから、薙刀に擬態させた方が威圧感が増すのよね。ごめんね、霜華』

彼女は素顔を覆っていた垂衣をゆっくりと外した。そして微笑みをもって男衆に向き合う。

「さあ、遊んで下さいな」

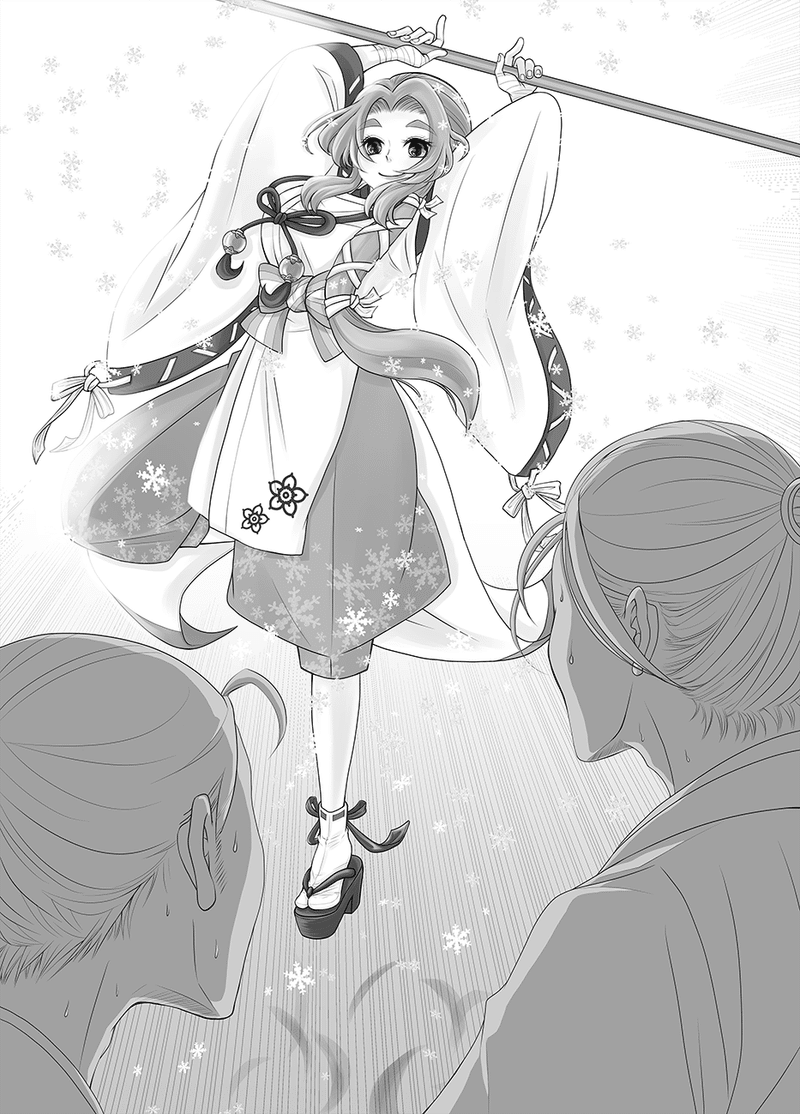

彼女は右手に持った『霜華』を頭上に掲げ、片腕で軽やかにくるくる回した。それは細身の女が扱うには長すぎて荷が重いはずだが、彼女の見せる童のような笑みは全くそんな事を感じさせなかった。

綾子は爪先立ちになり、両腕を水平に掲げて袖を宙に振りあげた。そして身体を後ろに反らせ、着衣を内側から押し上げ美しい曲線を描く胸の丸みを強調した。彼女は『霜華』の回転に合わせながら、彼女を守護する雪の結晶とともに優雅に舞う。それはまるで噂話に聞く都の白拍子の如く華麗であった。

新院は、我が身に刃を向けられているのを忘れ、真夏の夕方の赤い陽光を受けて妖しく照らし出された彼女の舞に魅入った。その様は都で帝として君臨していた時に振る舞われた如何なる舞をも超える、見る者を魅了して離さない妖艶なものであった。

彼女を警戒しながら取り巻いていた男衆も、この世のものとは思えない天女の如き舞に見惚れて放心していた。そしてはっと我に返った時には既に彼らは、雪の結晶が混じった烈風によって人の身の丈の何倍もの高さに持ち上げられており、その後彼女の宣言通りに地面に激しく叩きつけられた。ある者は悲鳴にもならぬ呻き声を漏らし、別の者は既に気を失っていた。彼女は舞を終えると彼らを見下ろしながら言う。

「あら、もう終わりなのですか。残念です」

近安は太刀を抜いたまま呆然と立ち尽くしていた。小柄な女の薙刀捌きで配下の屈強な男衆が全員あっという間に倒されたのである。彼は完全に言葉を失っていた。彼女はそれに気付くと近安に振り返り、そして告げた。

「お武家様、今すぐにその太刀をお収めください。貴方の目の前におられる御方は、近づく事も頭を高くする事も畏れ多い、現人神にあらせられます」

近安は彼女を囲む雪の結晶を頬に浴び、その柔和な笑顔に似つかわしく無い厳しい圧を彼女から感じた。彼は辛うじて問いを一つだけ発する。

「お前は……、一体何者なのだ」

彼女はあどけなく微笑みながら、近安に軽く会釈した。

「申し遅れました。私の名は綾子。以後お見知り置きを」

その微笑から感じる綾子の気に完全に圧された近安は言葉に詰まり、返答が出来なかった。しかし同時に一介の武士として彼女に一太刀でも報いる方法を探っていた。

『相手は長物、隙を誘って懐に入り込めば、我が太刀に勝機あり……』

しかし綾子はそんな近安の心をあっさり読み取り、ゆっくり告げる。

「お考えが漏れていますよ。万が一お武家様が私の懐に入ったとしたら、御身に直接我が氷の術を受けることとなります。それは薙刀を相手にするよりもはるかに辛い事でございます。悪い事は申しません。この場は配下の方々を連れてお引き取り下さいませ」

近安は辛うじて捻り出した戦意を完全に挫かれた。彼女の言う『氷の術』とは何を意味するのか分からなかったが、到底自分の手に負えないものだと直感した。

彼はだらしなく切っ先を地に向けたままの太刀を無言のまま鞘に収めると、地面に伏せた男衆の一人に近づいてその脇腹を蹴り、怒鳴った。

「お前ら、これ以上その無様な姿を晒すな!屋敷に帰るぞ」

男衆は痛みを堪えつつ互いの身を庇いながら、雪を纏う夏草をかき分けて去っていった。

近安は途中で一度振り向いた。すると綾子はまるで子供を見送るかのように、微笑みを浮かべながら軽く手を振っていた。近安にとっては恥辱以外の何物でも無い。しかし彼は為す術を持たなかった。

彼らの姿が草叢の向こうに隠れて見えなくなると、綾子は一部始終を無言で見ていた新院に向き直り、腰を屈めて地面に膝を突いた。そして薙刀を背中に回して地に置き、笑みを消して恭しく礼をしつつ真剣な表情で新院に話しかけた。

「お見苦しい様を御前にて晒した事、深くお詫び申し上げます。私は隣国阿波よりこの地に参りました、春見綾子(かすみあやこ)と申します。霊峰剣山に在す御神体の命により、新院様をお守り申し上げるべくこの白峯に遣わされました。どうか御心を安んじられますよう」

新院は綾子の言葉を聞き、思い出したように問う。

「剣山の御神体、と言うたか。たとえ皇族といえど口にするのも畏れ多い、かの神器であるな。姓を春見と申すは、確かその神器を守護する一族。神器の思し召しでここに来たと云うのか」

「はい」

綾子は短く返答した。新院はしばらく視線を泳がせ考え事をしている面持ちであったが、綾子に向き直ると一言だけ告げた。

「好きにするがよい」

新院はそれだけ言うと、元の虚な表情に戻った。綾子は立ち上がると無言で新院の手を取り、夕闇に包まれた古寺の中へと入っていった。

やがて部屋の一つからおぼろげな光が漏れ出てきたが、日が沈みきった草叢を包む闇の中では、星の輝きよりも儚いものでしかなかった。

挿絵:みかマイブーム

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?