大輪の花が、あなたに降り注ぎますように。

不慮の事故で、大事な人が、突然この世を去った。

一週間と、一日しか、経っていない。

小さい頃から、血のつながりのない私にも、たくさんの愛をくれた

幼馴染の家族。

幼馴染が心を許し信頼をおいて、自分の人生をかけて守り、守られてきた、たったひとりの幼馴染の最愛の人。

亡くなったと知らせを受けてすぐに会いに行き顔を見たけれど、もう目を開かない、もう声は聞こえない、もう笑うこともない、死んだんだと、

そんなこと、到底理解はできなかった。

亡くなるその日まで、いつもと変わらず元気に過ごしていたから、顔はつやがありあまりに健康的で、声をかけたら「おかえり」と笑ってくれそうだった。

私はお線香をあげてただ呆然とするだけで、幼馴染に大した言葉や声をかけられなかったことを今になって悔やむ。

家を出る時にいつもかけてくれた「気をつけていくんだよ。またきてね」という声が、聞こえたような気もした。

そんなことは、もう二度とあるはずがないのに。

自分の家族と一緒に会いに行ったから、できるだけ泣かないようにと唇を強く噛んで涙を堪えたけれど、心臓の音は終始うるさいままだった。人の話し声は遠のくばかりだった。

思い出

私が自分の家に帰らずずっと幼馴染の家にいたときにも、当たり前のようにごはんを出してくれて、塾に行く時は決まってはちみつレモンを持たせてくれた。玄関を開けると、嬉しそうに迎えてくれる笑顔が、だいすきだった。夏に食べる冷やし中華は、あなたが作ると特別おいしいご馳走に感じられた。

夏休みになるとカキ氷を一緒につくって食べて、寝たらすぐにごろごろと寝転がる私と幼馴染にタオルをかけてくれた。幼い頃、その小さな足音が大好きで、実は寝たふりをしていたことがあるんだ、と言ったら、あなたはどんな顔をするんだろう。

覚えているかな。

懲りずに、そんなことを考えてしまう。

幼馴染は「甘いね」と言っていた料理の味付けが、甘党の私にはちょうどよく、「それがいいの」と私は、たくさんたべた。何度も、たべた。

幼馴染はかために炊かれたごはんが好きだったけれど、私はやわらかめが好きで、あなたの炊くごはん少しやわらかく、私の口によく合った。小学生の頃に亡くなってしまった大好きな祖母の面影を重ねてしまっていたのかもしれないけれど、どこまでも甘えるそんな私を、まるで自分の家族のように、当然のように、

心から、甘やかしてくれた。

過ごした時間も思い出も数えきれないほどにたくさんある。

幼馴染が思うより、私の家族や友人が思うより、私はあなたに救われて生きてきたんだ。「やさしさは伝染するものなのよ」と教えてくれた祖母を思い出しては、あなたのやさしさに触れるたびに「ほんとうだね」と、冷え切った心も温度を取り戻していった。

住む場所も変わり、学生の頃よりも大人になってからは会う回数が減ってしまったけれど、あなたは会うたびに「また綺麗になったね」「見違えたね」とありったけの言葉で褒めてくれた。人間そんな短期間で見違えるほど綺麗になるわけも変わるわけもないのだけど、

成長をずっと見ていてくれたその言葉がほんとうに嬉しくて、「そんなことないよお」と私は照れ隠しで笑っていたの。

愛嬌と思いやりが滲み出た誰よりもかわいい笑顔も、外にでて見えなくなるまで手を振ってくれるやさしい目や小さな手も、私は、ほんとうに、だいすきだったんだ。

だいすきなんだよ。

プレミアムの方の、ガーナチョコレート

私は、小さい頃からチョコレートが大好きで、チョコレートの種類はガーナの板チョコレートがほとんどを占めていて、それは中学生になると、より深くなった。

あなたは、それをよく知っていてくれた。

だから、

子供の頃も大人になってからも、遊びに行くと必ず私にガーナの板チョコレートを渡してくれた。

あなたと直接会わない日でさえ「今日(私)と会うって言ったら持っていってって渡された」と幼馴染から間接的にあなたから私への板チョコレートを渡されることも多かった。

ガーナの板チョコレートを平気でまとめ買いできるような年齢になっても、高級チョコレートを食べられるほど大人になっても、あなたから受け取るチョコレートは、何よりも特別で、心から大切で、だいすきで、おいしかった。

だってそうでしょう。

私はチョコレートが好きだからと、その種類までずっと覚えていて、私がいつ行くかもわからないのに、あなたは家に買っておいてくれる。そんなやさしさ、私はわからなかったもの、当たり前の愛や優しさじゃないんだと知ったのは、少し大人になってからだったことは情けなく思うけれど、それだけ、あなたの温もりは、私にとって当たり前に存在するものだった。

そうなんだよ、ずっと、当たり前にあると思ってた。

亡くなった日、お線香をあげに会いにった帰り際、

幼馴染から「『(私)がきたら渡すの、(私)はチョコがほんとうにすきだから』って買っておいたチョコがあるから、もらってほしい」と、紙袋を渡された。

紙袋をあけると、プレミアムガーナと、もうひとつ、よく幼馴染の家で食べていたチョコレートが入っていた。

唇を噛んで堪えていた涙は、堰き止められるはずもなく、幼馴染から手渡された紙袋にぼたぼたとこぼれ落ちた。マスクの中は鼻水なのか、涙なのか、唾液なのか、もう、何がなんだかわからなかった。

誰かに体を支えられるのは屈辱的で、だから、かろうじて自分の足で立っていたけど、少しでも気を抜いたら、そのまま膝をついてしまいそうだった。

いつもの赤いガーナじゃない、プレミアムガーナを見て即座に思った、プレミアムっていう文字を、そうだ、そういう文字を見だけで、きっとちょっと楽しい気持ちになって、喜ぶ私を想像して、それだけで手に取ったんだろうなって。

それと、そうだな、先月渡した春限定のお茶が「おいしかったよ」という間接的な返事な気もしたよ。あなたってそういう人だから、手にとるようにそのときの表情が頭に浮かんできて、胸が張り裂けそうだった。

ひたすら俯いて泣く私に幼馴染は「食べてあげてほしい」と、同じように泣いて言った。

私が遊びに行くと待っていたのというような顔であなたは私にチョコレートを渡し、私はいつもと違うガーナを見て「プレミアムの方!」って笑う。すると、あなたはそんな私を待っていて、私はあなたが想像しているよりもずっと子供っぽく「やったやった」と喜ぶ。あなたはそんな私を見てまたさらに嬉しそうな顔する。

そういうことが、あるはずだったんだ。

たしかに、「よかった」と笑うあなたと、「ありがとう」と笑う私と、それをにこにこして見つめる幼馴染が、いるはずだった。

そういうことが、あるはずだったの。

偶然なのか運命なのか、ガーナのプレミアムチョコレートは恋人から仕事の差し入れでもらったことがきっかけで最近取り憑かれたようによく食べているものだった。もちろん赤いガーナは食べている大前提の話だけれど、ちょっといつもより疲れたときには、「プレミアムの方」を選んで口で溶かしていた。

間接的に幼馴染に「(私)に渡して」と渡さなかったそのチョコレートは、あなたが私の帰りを待っていてくれたのだと、そう思わせた。

なのに、直接受け取れず、ごめんね。

直接、「これ最近大好きなの」「ありがとう」と声で伝えられず、ごめんね。何年も、何十年も、血のつながりのない私を、家族以上の揺るぎない愛とやさしで包んでくれて、ありがとう。

それから

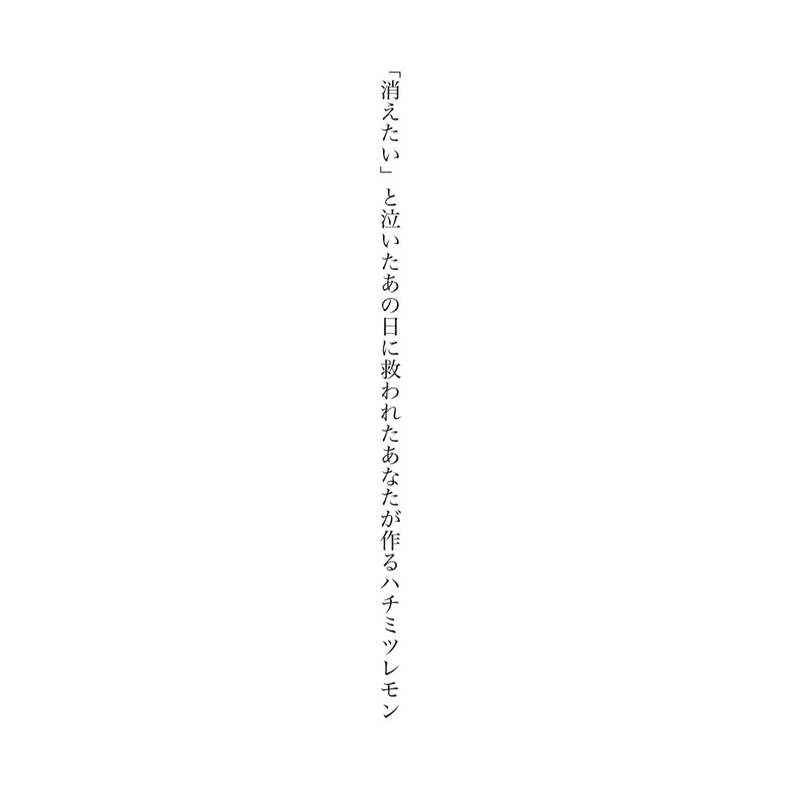

あなたがつくるはちみつレモンのふたを開ける時の高揚感は、どんなキラキラしたアクセサリーよりも、私の心を芯から満たすものだった。運動会やイベント事にあなたが座っている姿を見つけると、嬉しかった。幼馴染のように運動ができる私ではなかったけれど、あなたがいる場所で食べるお弁当は心地が良くて、その場所へ駆けるときは、こんな私でも少しだけ足が速かったかもしれないね。

自分の家族ではないのになぜか誇らしくて嬉しくて、私は、幼馴染もあなたのことも、ほんとうに、大事にする、大事にするからねって何度も思ったんだ。

亡くなった日から、自分に対する怒りと変えようのない現実と、手に抱かれたあなたのやさしと、幼馴染に対する心配で、気がおかしくなりそうだった、し、きっと、なっていたのだと思う。

けれど、あまりにも突然すぎて、

死んでしまったという実感はなかった。

あなたに会いにいったときに永眠している姿を見て、胸がぎゅうっと押しつぶされたのは事実だけれど、家を出てしまうと、その実感が次第に薄れていった。

事実を受け止めようとするまだ冷静さを保てていた頭と、とっくに壊れていた心や身体が、完全に乖離していた。

自分の家に帰れば一緒に住む恋人がいて、仕事の連絡はいつも通りにきていて、毎週見ているアニメも変わらず更新されていて、読みかけの小説もテーブルに置いてあるままで、友人たちからのLINEは変わらず陽気で、毎日愛でている植物もすくすくと育っていた。

あなたが死んでしまっても、生活は何の変わり映えもなく、続いていた。

そういうことを日常の断片で実感するたびに「死んだなんて嘘かもね」と思ったりした。あなたが死者になってしまったなんて、なんの悪い冗談なのだろうと思った。

胸はずっと苦しいし、仕事をしていると、自然と涙が溢れてきてしまうし、恋人と会話している最中や何でもないときに涙が溢れて止まらなかった瞬間は何度もあった。

幼馴染の「死んじゃった」という泣き声は頭に何度も反響し、その度に誰よりも苦しいはずの幼馴染を思うと、息を吸うのもやっとだった。

それでも不思議と、普通に生活はしていて、朝がくるたびに「でももう居ないんだな」と事実を飲み込む努力をし、けれど体と心はそれを拒否している、のようなことを繰り返していた。

告別式

喉がつっかえるような感じのまま過ごしていたけれど、4日後の告別式は、そんな私の状態に同情するわけもなく、容赦なくやってきた。

礼服を見に纏い、全身黒い姿に包まれても正直「これからどこに連れていかれるんだろう」というような変な違和感は消えず、曇った空を仰いでいた。

大きな葬儀場の階段を登り終え、目を疑うような花の数の中心でいつもと変わらない顔で笑うあなたの遺影が、途端に現実味を持たせて、数分間立ちすくんだ。

やっぱり、もう、いないの?

そっかあ、

そうなんだね。

遺影を真っ直ぐに見てしまうと、とても正気ではいられそうになかった。少し目線を移動させると、参列者に頭を下げ続ける幼馴染が見えて、目から溢れ出しそうな涙がきゅうっと体の内部に戻された。

彼女は、立派だった。

けれど、私の目には彼女は今にも倒れてしまいそうで、大勢の人をかき分けて、すぐに駆け寄って抱きしめたかった。けれど、しっかり自分の足で立つ彼女を最後まで、見守ること、それが私にできるそのときの最大限だった。

携帯を開くと「家族ではないけれど、家族と同じ気持ちで見守っているからね」

と葬儀場に着く前に送ったLINEに既読がついていて、ああ、間に合ってよかったと思った。あなたには遠く及ばなくとも、少しでも彼女の心を支える何かになれば、とそう何度も願った。

私の大丈夫では、彼女を大丈夫にしてあげられないと、そうやって何度泣いても現実が変わらないから、彼女の心の支えであったあなたのような存在にはなれなくとも、辛いときに辛いと言える場所であろうと思った。

甘えるのが下手くそな彼女だからこそ、誰よりも、甘やかすんだと、そう思った。

告別式が終わり、参列者がはけたあと、家族をおいてすぐに彼女に駆け寄り、抱きしめると、彼女は力をなくて泣き続けた。「大丈夫だよ」も「つらいね」も「頑張ったね」も、どんな言葉を言っても嘘っぽくなってしまう気がして、何も言えず、ただ、彼女の背中をさすり続けて一緒に泣いた。

そのとき近くいた彼女の家族には、彼女のその姿をよく見ていてほしかった。彼女がどれだけ周りのことを考えあらゆることを諦め、人のための選択をしてきたか、ちゃんと、見ていて欲しかった。そして彼女にとって、どれだけその人が亡くなった事実が、大きなことかを、きちんと見つめて、理解してあげようとしてほしかった。

彼女はあなたに似てとても心が優しく人のために尽くすことを顧みず、誰よりも繊細な子だから。

この瞬間だけは、彼女のことをちゃんと、どうかちゃんと、見てあげてください。

私にはそう祈って抱き締めることしかできなかったけれど、彼女の痛みが少しずつでもたしかに、流れ落ちていけば良いなと、ただ祈り続けた。

彼女と私

幼馴染、という関係は、あるところでは「友人」と簡単な関係に捉えられてしまうけれど、彼女と私は、数人いる幼馴染のなかでも限りなく家族にちかかった。というか、家族、だと私は思っているのだけど。

彼女がどれだけあなたを大事に思い、だいすきで、愛していたか、誰よりも知っているから、20年以上ずっと近くで見てきたのは私だから、あなたを突然失ってしまった彼女が、今どんな気持ちなのか、と、考えるほど、

呼吸もままならない。

あなたを見つけた彼女が「もっと早く見つけれていれば助かったかもしれない」と自分を責めていることが手にとるようにわかる。それと同時に、それを口に出したら、周りの人を悲しませてしまうから、悔しさややるせなさを彼女は決して声には出さないことまで、知っている。

だから、苦しい、悲しい。

あなたも、残された彼女のことが気がかりだろう。

それも手にとるようにわかる。

どうして、ずっとたくさん寂しい思いをしてきた人が、何度も、寂しい思いをしなければならないのだろう。どうして彼女が、こんなに寂しい思いをしなければならないのだろう。どうして、こんなにも報われないのだろう。救われないのだろう。

誰よりも優しい子なのに。

誰よりも、頑張ってきたのに。

告別式の夜と恋人

亡くなったという知らせを受けて、一緒に住む恋人の前で声を出して泣くことが憚れたのは、彼女が痛みに必死に耐えているときに私は誰かの力を借りることに怒りを感じたからだった。

私はこうして少しでも泣いたら、いつもそばにいてすぐに抱きしめてくれる人がいる。でも、彼女は今ひとりで泣いている。そう思えば思うほど、彼といる時間も悲しくて苦しくてたまらなった。

だから2人でいるときはなるべく平然としていたし、泣く時は、できるだけ自分の部屋やお風呂のなかで泣いた。それでも彼の前で自然と涙が出てしまうことはあったけれど、私がそうなるのは違う、いま一番辛いのは彼女と思えば涙はすぐに引っ込んだ。

彼はそんな私を見て、何か言及することはなかったけれど、特別元気付けるようなこともなく、いつもと変わらずにそばにいてくれた。

告別式が終わるまでの数日間は、そうして、なんとか普通に生きていた。

けれど、

告別式が終わったあと、途端にダメになってしまった。

告別式の後すぐに両親の車で家まで送ってもらい、家に入ってひとりになると、吐き気が止まらず、トレイに駆け込んですべてを吐き出した。

リビングにいくための歩数ですら億劫に感じられて、廊下に座ると、何度も吐き気が襲ってきた。吐けるだけのものはもう体にはなく、

鼻水も唾液もすべてが混ざっていて、声を出して大声で泣いているはずなのに「あ」「ああ゛」という言葉にならない私の喉の方から出ている音だけが家中に響いていた。

どのくらいの時間そうしていたかわからない。

しばらくすると泣き疲れて重たい頭で天井をぼうっと眺めていた。力を振り絞って台所へ向い、冷蔵庫から、紙袋を取り出してあなたから貰う最後のチョコレートをひとつ、口に入れた。

泣いた後だからなのか、あなたがいないことをようやく実感し始めた今だからなのか、単純に好物だからなのか、最後にもらったものだからなのか、

それは、わからないけれど、

舌にゆっくり溶けていくチョコレートは味蕾を伝って全身にその甘さを巡らせ、私の呼吸を少し回復させた。

そのまま気絶するようにパタっとソファで眠ってしまい、彼が仕事を終えて玄関を開け、走ってリビングのドアをひらく音で目が覚めた。腫れぼったい目を開けるととっくに夜だった。

彼が少し焦った顔でソファに横になる私に駆け寄って、名前を呼んだ。

名前を、呼ばれただけだった。

けれどその一瞬で、途端に彼がいるということは、今ここは現実で、私はちゃんと生きていて、それでもあなたはいない、彼女はまだずっと苦しい、と、頭が物凄いスピードで動いた。

私の顔を覗き込む彼の顔が涙で見えなくなるときには、もう、声を出して大声で泣いていた。

何度大事な人を失っても、

ああ、やっぱりいないんだね

と実感する瞬間に慣れることはなく、ただ喉がつっかえる息苦しさや、喪失感でいっぱいなはずなのに重たい体や心が、現実としてあるだけだった。

告別式でも、告別式が終わってからも、眠ってしまう前にあんなに泣いたのに、それがすべてリセットされたかのように私は、また泣いた。とにかく、泣いた。視線の先にちらつく紙袋とチョコレートに胸が余計に締め付けられて、どうしようもなかった。どうしていいのか、わからなかった。

「ずっと待っていてくれたのに私は会いにいけなかった」「もらってばっかりでまだ何も返せていないのに」「これからだったの」「直接受け取れなかった」「ありがとうってちゃんと言えなかった」「もういない」「もうどこにもいない」「会いたくても会えない」「私家族じゃないのに私の好きなものなんか買って待って」「(幼馴染)を大丈夫にしてあげられない」「私じゃ足りない、(幼馴染)に何もしてあげられない」「なんで」「ほんとうにいなくなっちゃったんだ」

はっきりとは覚えていないけれど、そういう支離滅裂な言葉を、泣きながらずっと言っていたと思う。彼の服を掴んでは離して叩いてを繰り返して、半狂乱に近い状態になっていた私を、彼はずっと頷きながら離さずに抱きしめてくれていた。

私が苦しむのは違う、彼の前で泣いちゃダメだ、と理性的なものは、彼に名前を呼ばれた瞬間にいとも簡単に壊滅し

私はただひたすら、力を預け、大声を出して泣いた。

私の手を握り続けていた彼の手は、生きている人の体温だった。

「いっぱい泣いて、泣き続けて、少しずつ元気になって、(幼馴染)にたくさん会いにいこう」と、泣き終えたあとに水を渡されながら彼に言われて、いろいろなことを冷静に考え直した。

彼女が一番に苦しいのに、私が誰かの力を借りて救われるなんてありえないと思っていたけれど、そんな考え方は、あまりにも身勝手だった。

彼女の生活は続くし、

同じように、私の生活だって続く。

これからを、生きていくんだ。私も彼女も。

私はそばにいてくれる人の力を最大限に借りてできるだけ、早く、彼女より早く、元気になるから。立ち直る、ということは難しくともきっと大丈夫になるから。

そしたら、私は今よりも逞しい状態で彼女を守れる。何度も足を運ぶから、何度でも会いに行くから。絶対に孤独にはさせないから。

書くこと

こうして文章を書いている間も何度も吐き気に襲われ、薬を飲みながら書いていてどうしてそんな身を削って言葉にする必要があるのだろうと思うけれど、多分私にはこれしかない。

誰かに届くよう。

あなたに届くよう。

彼女に届くよう。

いつかの私に届くよう。

祈りを込めて書くこと、自分の心を整理するために書くこと、何かを失ってでも書くこと、私にはこれしかないけれど、これがあるから。

言葉にしてしまうと、どうしても嘘っぽく聞こえてしまう気持ちは多くて、それでも言葉の力を信じていたい。

正直、まだまだ全然大丈夫ではないし、吐き気は辛く涙も止まらない。あなたがいないんだという事実を飲み込もうとすると、まだ喉がつっかえて苦しい。

それでも笑っている瞬間がまったくないわけではない。

大丈夫なったり、だめになったり、繰り返されて、きっと大丈夫に偏るにようになっていくのだと思う。

こんな心理状態でnoteを書くべきなのか、迷ったけれど、時間が経った頃に書いたら記憶が残っているかも定かではないから、こうして書くことを選んでいる。

残しておきたい。

きっと誰かの目にはよくそんな状況で文章をかけるな、短歌を詠めるな、と最低に映るかもしれないけれど、私にはそれしかないから、それを選んで生きていく。

それを笑って見ていてくれる人の愛を受けて、私は大人になった。

私は自分を、やめない。

最後に、今を生きる人たちへ

どうか、

どうか、側に居てくれる人たちにできる限りを尽くして愛を伝えてください。

そして側に居てくれる人たちから、細やかでもたしかな愛を受けて、健やかに生きてください。

心が壊れそうになったら手を伸ばすのです、その手をとってあたためてくれる人が、必ずいます。

どうか、寂しさに慣れてしまわないで。

運命なんてものは信じなくたっていいけれど、偶然でも出会えた人たちと限りある時間を笑って過ごし、それでも、たまに涙を流すことがあればその涙をやさしく掬ってあげられる人でいてください。

そしてきっと、あなたもそばに居てくれる誰かにたしかに掬われて自分の心を守って生きてください。自分のために生きられないときは、誰かのために生きることを選択しても良い。その誰かはきっとあなたのその選択を理解し、笑って見守ってくれるでしょう。

大事な人へのありがとうとごめんねは同じくらいの比率で繰り返されるかもしれないけれど、それでもできるだけありがとうという言葉を愛する人へ何度でも、惜しみなく伝えてください。

いつか、をただ呆然と待っているのではなく、

いつかは今なのだという意識をできるだけ強く持って、生きてください。それが難しいときは、大事な人や大事なものは何なのかを、一度立ち止まって考えてみてほしい。

失ったものは二度と戻ってこない

終わった時間は繰り返されない

ないものはないし、どれだけ苦しくて悲しくて涙を流しても現実は覆ってなんかくれない。現実は美しいことばかりではなく、残酷なことの方が、多いかもしれないけれど、守るべきものがあることを、どうか忘れないでください。

守られていると感じるその人は、同時に、あなたが守るべき人であるということ、そしてそれはあなたが前を向く意味になること。その存在がいかに自分を強くするものであるかということを、忘れないでください。

なんて言っても、

きっと余裕がなくなれば忘れてしまうのが人間だから、忘れてしまうことも、見失ってしまうこともあるでしょう。

そんなときは、一歩離れていつもより少し遠くから、眺めてみてください。失ったものはどれだけ冷静に離れて見てみても、埋まることはないけれど、

今置かれている状況、守るべき大事な人たち、自分を愛してくれる人たち、築き上げてきた居場所、やりたいこと、できるはずだと思えること、失ってしまった人たちからもらってきたやさしさ、

そういうことに、少しでも気づけるはずです。

できてしまった空席は二度と埋まらないし、その席を離れたあの人は、もう自分のもとへは帰ってこない。それは事実であり変えようのない現実。けれど、その空席を、撤去する必要はないと思っています。

その席に、たまに歩み寄ってもういない大事な人を思い出すとき、寂しさよりもあたたかさが自分の心を満たしてくるはずだと、私は信じています。

空席に新しい誰かが座ることもなければ、座らせることもありません。その席は、空いたままでいい。それでいいのです。

その空席は、あなたを思い出すために必要な、私の空虚や寂しさです。

誰か足りない、

もうひとり、誰かがいない

そういう喪失感はきっと、人間にあって然るべきものなのかもしれません。

大丈夫になれる日がやってきても、それが継続されることは稀で、波打つ心に耐えかねる日もあるでしょう。

けれど、そんな日々の中でも、

光を追うことを忘れず、

自分を生きて、

どうか、

どうか生き抜いて。

生きていてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?