漫画『オトメの帝国』に学ぶ「尊さ」の存立構造

私はこれまで、「尊い」という言葉に対して懐疑的であった。しばしば聞かれる「推しが尊い」といった言明を、「好き」の言い換えくらいにしか認識していなかったのである。

ところがこのほど、私は突如として「尊い」の本質的意義を内在的に直観する機会に恵まれた。友人に勧められて読んだ漫画『オトメの帝国』が、私の精神に「尊い」のビッグウェーブを到来せしめたのである。

『オトメの帝国』は、現在ジャンプ+で連載中の百合漫画である。女子校を舞台に、さまざまな百合カップルの恋愛模様をオムニバス的に描く。登場人物たちの(自認された)性的指向は必ずしも明らかではなく、カップルごとの関係性の濃淡、あるいはカップル間にある好意の非対称性が、心情描写に立体的な陰影を与えている。

百合というジャンルを今まで食わず嫌いしてきた私は、恥ずかしながら当作を通じてはじめて、「百合」と「尊さ」との本質的連関について知るに至った。すなわち、百合は「尊い」の宝庫なのである。

さて、私はライターとして、この衝撃をどうしても言葉に落とし込まなければならないと思っている。とはいえ「尊さ」の感情を抱いている自分を一度カッコに入れ、それを外部から観察したのでは、今、まさに私のうちに生じている、意識現象としての「尊い」の本質を取り逃してしまうように思う。

それゆえに私は、個別具体的な尊さ――『オトメの帝国』の神回――から出発し、「尊い」という意識現象の核心を捉えたいと思うのだ。

『オトメの帝国』の神回――みよあやの「壁ドン」エピソード

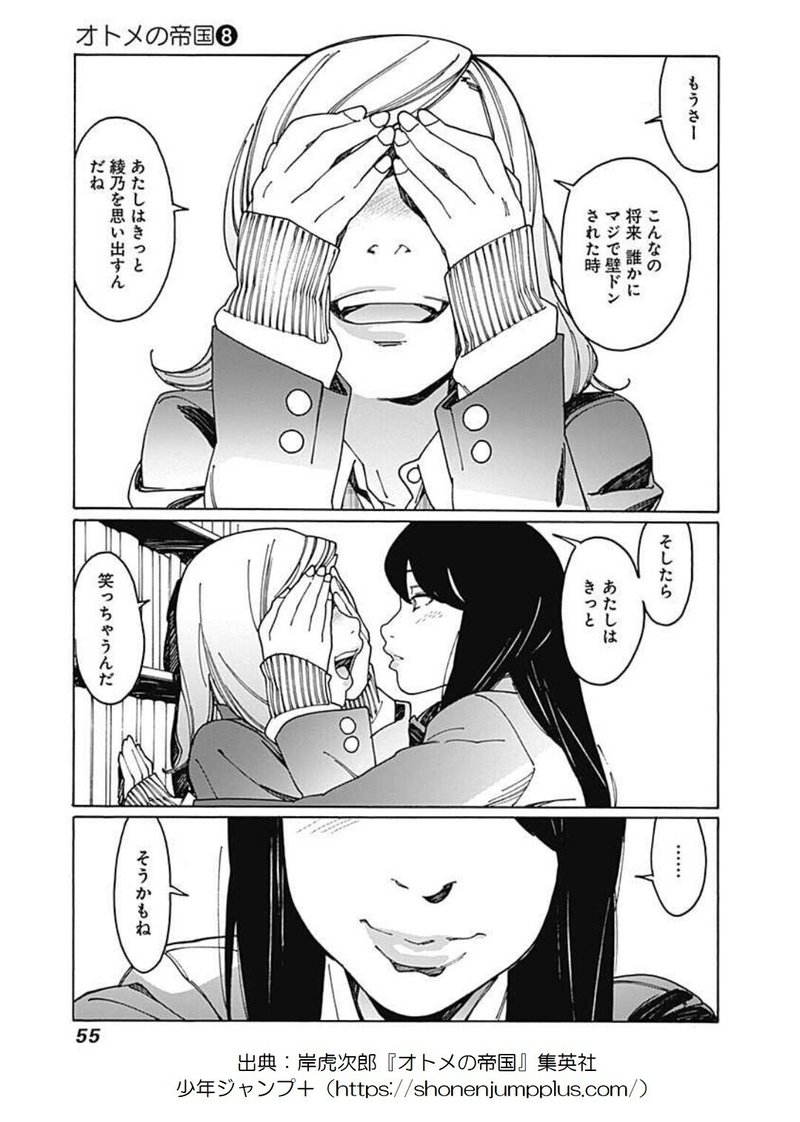

まず取り上げたいのは、第100話、美好と綾乃の「壁ドン」をめぐるエピソードである。この1話には百合作品としての「尊さ」が凝縮されている。

美好・綾乃(みよあや)は同作の主軸として扱われるカップルの1つである。双方とも現代的なギャルとして描かれるが、チア部の陽キャである美好はいわゆる「ノリで生きるタイプ」であり、帰宅部の綾乃は美好の悪ノリに釘を刺す役割として描かれる。一方、相手に明確な恋愛感情を抱いているのは綾乃の方であり、美好から綾乃に対する絡みは「女子校ノリの延長」のように描かれ、その本心は読み取れない。

さてこの100話。ジャンプ+のアプリなら初回は無料で読めるので是非読んでほしい。以下、流れを概説し、必要に応じて画像を引用する。

図書室でレポートの準備をするなか、美好が「壁ドンは想像以上に照れる」という発見を報告する。「何言ってんの」と抑制する綾乃に対し、「いやマジで」と壁ドンしてみせる。綾乃は照れながらも、「美好が壁ドンを誰とやったのか」を気にしてやまない(参照点A)。

このときの綾乃の、自然な流れを装いつつ笑顔が引きつっている描写が非対称な関係性を際立たせる。

「部活のメンバーと遊んでて」という答えに満足した綾乃は、途端に上機嫌になり壁ドン側に回る。わちゃわちゃしているうちに美好が本気で照れ始め、顔を隠してしまう。ここぞとばかりに攻勢に出る綾乃だが、美好の次の言葉で一瞬現実に引き戻される(参照点B)。

口元だけの描写がなんとも切ない。

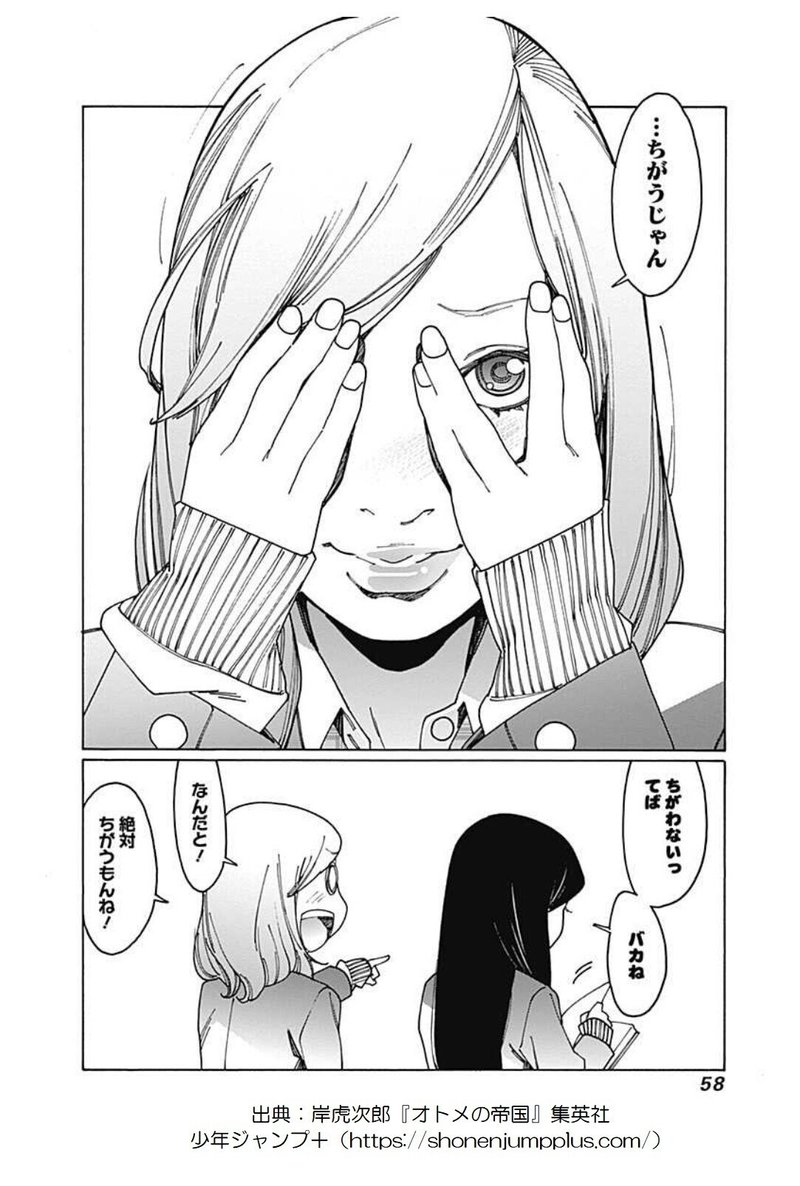

この次のページで、綾乃は目隠し状態の美好にキスをする。「チューしたなー!」という美好に対し、綾乃は「指を二本あてただけ」としらばっくれる。美好はそれを信じ、「マジ? すげー、もう一回やって」と促す。綾乃は今度は言葉の通り、指二本を美好の唇にあてる。美好のリアクションは次のとおりだ(参照点C)。

あまりの尊さに、自らの死期が近いことを確信せずにはいない。これが尊死というやつである。

現代的な「尊さ」の暫定的定義づけ

分析に移ろう。みよあやは一体、いかなる意味において「尊い」のか。

そもそも「推しが尊い」などに見られる用法は、もともとの「尊い身分」「命の尊さ」といった使い方とは明確なニュアンスの違いがある。共通するのは「かけがえのなさ(代替不可能性)」と「ふれがたさ(不可侵性)」であるが、現代的用法は「恋愛感情」が意識の背景に存している。

ここでさしあたり、現代的な意味における「尊い」を、次のように定義しておこう。すなわち「尊い」とは、i) 性愛を自明の前提とした意識領域において経験される、ii) 不可侵性と iii) 代替不可能性の感情である。

さて、これが一体、先のみよあやとどのように関係するというのだろうか。

i)性愛的な意識の特性

性愛に関する感情は、しばしば身体感覚をともなうものとして経験される。みよあやのやり取りを見て生じる感覚に近い表現としては、「ドキドキ」「ゾクゾク」「キュンキュン」「あぁ^~心がぴょんぴょんするんじゃぁ^~」などが挙げられるだろう。

我々が現実の場面で経験する性愛に関する感情は、つねに「関係の成就」に焦点があてられている。性愛を自明の前提とした意識領域において、我々はいつも期待と失望の間で「焦れている」のである。上のような表現は、こうした「焦れ」が身体感覚として経験される場合の言葉である。

たとえば参照点Aにおいて綾乃は「関係が不可能なものになっていないか」について不安を抱き、それが解消されるとともに、積極的な戯れの段階に移っていく。「焦れ」のバロメーターは不可能性から可能性の側に振れる。ところが、参照点Bにおいて美好が「将来の恋愛」について言及したところで、メーターは再び不可能性へと振れてしまう。それへの抵抗としてなされる綾乃のキスが、可能性を拓くものであったのかはわからない。「ちがうじゃん」の表情からは、何かしらの可能性を感じるようでもある。

この揺れ動きの運動が、恋愛を前提とした意識において経験される「尊さ」の核心にある。成就の可能性と不可能性がともに確証されることのないまま、ときに薄氷を踏むように、ときに海へと飛び込むように、戯れと本気の間を移行する。キュンキュンの永久機関である。

この揺れ動きは、同作に登場する他のカップルにおいても共通して指摘できる運動である。たとえば一番人気のカップル「あーちえ」は、すでに安定したカップルとして成立してはいるものの、関係が進展する際にはいつも同種の運動が生じている。関係を進展させるキスシーンの前段階には、ちえの嫉妬、あーちゃんの挫折による「感情の封殺」および「自己隔絶」の動きが生じ、それらを互いが開示することで距離が接近する。

しかし、揺れ動きの運動が尊さに関係しているとはいっても、「尊い」の根本的な存立構造が明らかになったわけではない。恋愛における心情の揺れ動きは、一体いかにして「不可侵性」や「代替不可能性」を構成するのか。

ii) 不可侵性

『オトメの帝国』において、舞台が女子校であることの効果を考えてみよう。連載当初は「女子同士の奔放な性を覗き見る」ことが主眼とされているように思えるが、心情描写が先鋭化するにつれ、女子校という舞台は「登場人物の性自認をモザイク化する効果」を発揮するようになる。美好の例が顕著だが、女子校ノリか、ガチの恋愛感情かがわからないわけである。

すなわちここで展開されるさまざまな戯れは、所詮(仮想的な)女子校という風土によって一時的に成立しているものに過ぎないのかもしれない。卒業したら、あるいはふとした出会いで、彼女らはヘテロセクシャルとしての恋愛をすることになるのかもしれない。

参照点Bにおける美好のセリフは、そうした関係性の「はかなさ」を浮き彫りにするものである。これに対する綾乃のキスは、関係の成就を目的とするものではなく、今目の前にいる美好の存在を占有しようという刹那的な抵抗だ。この「はかなさ」のなかでの「刹那的な抵抗のきらめき」が、尊さにおける「不可侵性」を構成する。

「はかなさ」そのものは、それ自体では「不可侵性」の背景となるにすぎない。たとえば桜の花びらのように、はかないものは、触れてしまえば崩れ落ちそうな「脆さ」の様相を呈し、見る者に対して触れることを躊躇させるけれども、それは尊さを構成する不可侵性のように絶対的なものではない。

尊さの不可侵性は、精巧な氷細工のように、それ自体で接触を禁じる自己完結性を備えている。「はかなさ」に由来する「脆さ」に加えて、断固とした「抵抗」の表情を浮かべているのである。

不可侵性を構成するこの「抵抗」の性格は、こと綾乃のキスにおいては、「賭け」の決意性によってもたらされるものだ。(仮想的なものとしての)女子校的風土に由来する境界の不分明な戯れのなかで、真剣な感情の発露は関係そのものにヒビを入れるかもしれない。とはいえそもそも、その戯れ自体、いつ終わるとも限らない。

「戯れ」から「ガチ」への移行は、崩れつつある足場から崖下に向かっての跳躍である。この跳躍こそ「はかなさへの抵抗」であって、関係の破綻と成就、その両極を視野に収めたこの運動には、時間超越的な性格が宿る。言い換えればこの瞬間、綾乃は日常的な時間の流れから抜け出し、並存する可能性を俯瞰的に捉える地点に立っているのであり、「そうかもね」の言葉とともに、あらゆる可能性に開かれる「賭け」を敢行するわけである。

以上のように、尊さを構成する不可侵性は、綾乃のキスにおいては「はかなさへの抵抗」のうちに垣間見えるものである。さらにその要諦は、時間の流れを抜け出し、あらゆる可能性に対して開かれる決意性にある。

この決意性は、極限的な可能性の一切を収縮して補足するがゆえに、行為の瞬間を瞬間として凝固させる。この「日常から脱去した刹那性」こそが、綾乃の例に限らず、尊さの不可侵性の核をなすものだろう。

iii) 代替不可能性

さて、以上のように、今回取り上げた第100話は「綾乃のキス」それ自体においてすでに尊い。しかしやはり、尊さに拍車をかけているのが美好のリアクションである。

綾乃のキスは「賭け」であり、これを現実の行為とすることで、綾乃は一種の宙づり状態に置かれることになる。ところがそうした「間」は描かれず、美好がすぐさま「あー!なんだよ、チューしたなー!」とリアクションする。綾乃の跳躍は、美好のおおらかさをクッションに、すぐさま軟着陸するわけである。

美好でなければ、当然こういう大雑把な着陸にはならないし、綾乃のゴマカシを真に受け「もう一回」などという展開にもならない。この「○○でなければ××にならない」という構図こそ、「かけがえのなさ=代替不可能性」を端的に示している。

『オトメの帝国』が尊さの宝庫であるのは、その「カップリングの妙」に由来する部分が大きい。カップルのやり取りを通じて互いの魅力が次々に開示されていくわけだが、それぞれのカップルの相互補完性や相乗性が極めて巧みに表現されている。

すなわち「尊さ」を構成する代替不可能性は、同作において、「そのカップルでなければ成立しえないやり取り」のうちに表出する……そう言うこともできる。しかし何やら、これでは表層的な気もする。

私たちが何かに対して「かけがえのなさ」を感じるとき、そこにはいつも「感謝」に近い感覚が含まれている。「かけがえ」を意識するとき、そこにはつねに「喪失の可能性」が潜在している。それが失われてしまえば自分は自分でいられなくなってしまう――そういう可能性から翻って、「ありがたみ」を感じているのである。

かけがえのないものは、自己の外部に由来する、自己自身の存在を定立するにあたって欠かせないものである。かけがえのなさは、「他者関係を通じた自己の定立」に関わる概念である。

さて、自己定立という観点から、参照点Cにおける美好の「…ちがうじゃん」という言葉を再考してみたい。

はじめ、美好は綾乃のキスを「おふざけ」と受け止める。この段階では、綾乃の賭けはやや空振りである。しかし、「指をあてただけ」という綾乃のミスリードによってタメが生じる。指二本の疑似キスを通じて、さっきのは本物だったと美好は「あらためて」意識してしまう。

その気づきを通じて、美好のうちから「照れ」の感情が引き出される。すなわち、それまで存在していなかった(あるいは単に潜在していた)自己が表出する。これだ。これが尊いのである。

さらに、自身のキスが再度異なる角度から意識されたことで、綾乃によって賭けられたものは一定の形で報われることになる。「キスをした綾乃」に対して「照れた美好」が定立されたことにより、再度(しかし少しだけ新しい形で)対等な関係が打ち立てられる。「ちがわないってば バカね」の言葉には、微妙に進展した関係に対する幾ばくかの照れと、もともとの関係性へと回帰するベクトルが生じ、定立直後の不安定さを感じさせる。尊い。

このように、『オトメの帝国』に見られる関係性の「かけがえのなさ」は、相互関係を通じ、自己の新たな側面を引き出され、それを定立していく鮮明なプロセスによって成立している。おそらくもっとも典型的なのは、陰キャ腐女子ほのかがエリとの関係を通じて心を開いていく様であるけれども、それぞれのカップルにおいて「関係性を通じた自己定立」は陰に陽にテーマとされている。

結局、尊さとは何なのか

さて、『オトメの帝国』において、こうした関係性を通じた自己定立は、前述の「性愛をめぐる意識」や「不可侵性」に関わる諸条件抜きには語れない。すなわち、不可能性と可能性とを往還する不安定な意識のなかで、はかなさへの抵抗として敢行される賭けによってこそ、関係は新たな局面へと移行し、各カップルは相互に新たな自己を定立していく。

3つの要素を総覧してみよう。尊さの感覚は、恋愛関係の成就可能性をめぐって揺れ動く意識のうちで現れ、とりわけ「はかなさ」を背景に刹那的に現れる「可能性への開かれ」として経験される。さらにこの開かれた可能性を通じて、それまでの日常を超越する形で、自己のうちに新たな存在が定立される。

しかしもちろん、定立された存在は恒常的なものではありえない。「はかなさ」という条件はつねに所与のものであり、尊いものが尊くあり続けるには、超越と定立の運動を繰り返していかなければならない。

つまるところ、尊さとは――不確定性における恒常的な自己定立、という不可能な試みのなかで生じる瞬間的な煌めきであるのだが、このある種不毛な運動に対して我々が抱く「もどかしさ」と「いとおしさ」が、意識現象としての「尊い」の本質にあるのかもしれない。

さて、ここまで、35歳の子持ちのオッサンが百合漫画の尊さについて熱弁を振るってきたわけである。なんたるダイバーシティだろうか。私は本当に、社会に「取り残されない」で済むのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?