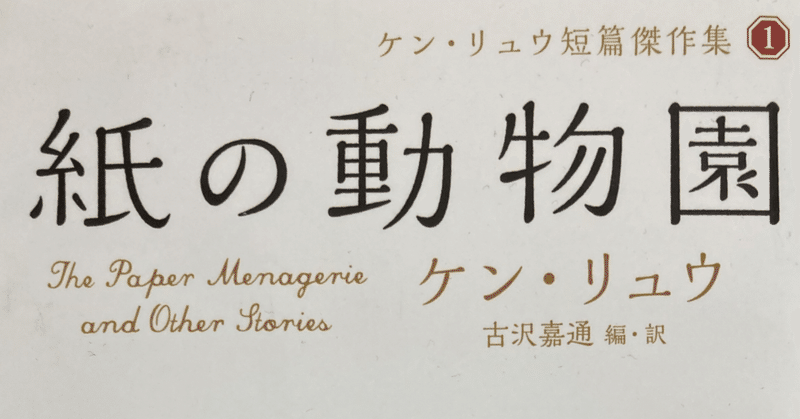

《しぐさ》としての物語: ケン・リュウ『紙の動物園』

未来のイメージから新たな”しぐさ”まで一気通貫して私たちに提供する。それがSpec-Fic(スペキュレイティブ・フィクション)の持つ機能のひとつだろう。そういった意味では、ケン・リュウもその種の作家であり、今回私が目を通した『紙の動物園』も読者の情緒を優しく撫でる。そして本を閉じた後、この動物園に収められた”しぐさ”のパッケージは私の振る舞いの中へと解き放たれている。〈折り紙〉〈息を吹き込む〉〈中国語で話す〉〈手紙〉etc。

この『紙の動物園』では、ある生命が他の場所に〈吹き込まれ〉ては消えていってしまう。それが私たちの所有するプリミティブな情緒に触れ、〈物語に登場する振る舞い〉にある種の《魔法》を”復権”する。これは、SFが時々醸し出す現実との疎遠さを緩和してくれる。テクノロジーやファンタジーに馴染みのない読者に対して、現実と地続き的な関係性を喚起してくれるナラティブは海外SFではそんなに多くない。

現代では、新たなしぐさは次から次へと発明されていく。数年後、あるいはもっと先の世界で”魔法を宿した振る舞い”として機能するものは、その中にどれほど含まれているのだろうか。『紙の動物園』はそんなしぐさの”生命”としての《息》の長い物語の役割を”優しく”可視化してくれる。人類のしぐさとその物語の存続は、形を変えてではあってもお互い持ちつ持たれつ寄り添いあってきた。物語がそのしぐさを、時にはしぐさの機能性が物語を守ってきたのではないだろうか。

これは他の作品にも精通して浮かび上がることだが、ケン・リュウは作品に”物語”に関して思索的なレイヤーを孕ませる。物語に触れるという《しぐさ》は人間のどういった性質に根ざしたものなのか。この『紙の動物園』なかではこの世を離れた人間は物語になる。そして彼が物語(清明節)を信じなければ《母》の物語にもその先はなかったかもしれない。死と人間の関係性は常に私たちの脳の温度を上げてきた。この世界にデジタルというレイヤーが加わって、その問題に対する新しいヴィジョンも生まれつつある。亡き存在の定義に物語というレイヤーを忘れないこと。。。

”女性は手紙をきれいに”折って”、私に渡した。老虎は私の手の中で小さく鳴いた。《私たち》は家に向かった。”

*最後の言い回しは、『紙の動物園』の結びの一文をもじったものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?