旅する視点

「せとげい」の愛称で親しまれる『瀬戸内国際芸術祭』は、岡山県と香川県、その間の瀬戸内の島々を舞台に3年に一度トリエンナーレ方式で開催されます。2010年から昨年の第4回までの「せとげい」への旅を振り返りながら、美術鑑賞における【旅する視点】について、徒然なるままに綴ります。

2010年:選択すること

書き始めてから、2010年の写真がないことが判明。古い携帯と壊れたPCからサルベージしないまま破棄しちゃったようです(•́︿•̀ )。一部ネットにアップされている記事をお借りしながら【旅する視点】を考察します。

ガイドブックの購入が9月1日。夏のイベント見逃したなぁと思っていたら、最もリスペクトしている作家の一人、内藤礼の作品が10月17日にオープンするというニュースが!さっそく10月23日24日の土日、一泊二日で高松行きのフライトを確保しました。

「せとげい」は、展示エリアが広い上にいくつもの島に分散しています。島の間を移動するには、連絡船か海上タクシーに乗らねばなりません。限られた時間の中で、どの島に行くのか、どの作品を見るのか。ガイドブックの作品、作家紹介、島々をつなぐいくつもの連絡船の時刻表、宿屋、グルメ情報など、選択と組み合わせの試行錯誤から「旅」は始まりました。

そもそも限られた人生、お金もないし、世界中全ての美術作品を見て回れるわけなどないのだから「どの(誰の)作品を見るか」の選択は、人生という旅がもたらす、とっても根源的な「自らへの問い」でもあります。1988年にヴェネチア・ビエンナーレを見に行った当時、用意したのは「地球の歩き方」と航空券のみ。2週間のひとり旅で「宮島達男を見る」以外は、全て現地での選択でした。ネットもなく雑誌で見るしか情報がなかった頃、贅沢に時間を投入して「現地で視点を探す旅」ができたのも若かった昔の話です。

今回、悩んだあげく選択したのが、あえて「中心となる直島を外す」でした。当時は気づいていませんでしたが、「周辺に立つこと」は、その後の美術鑑賞における大切な視点となります。

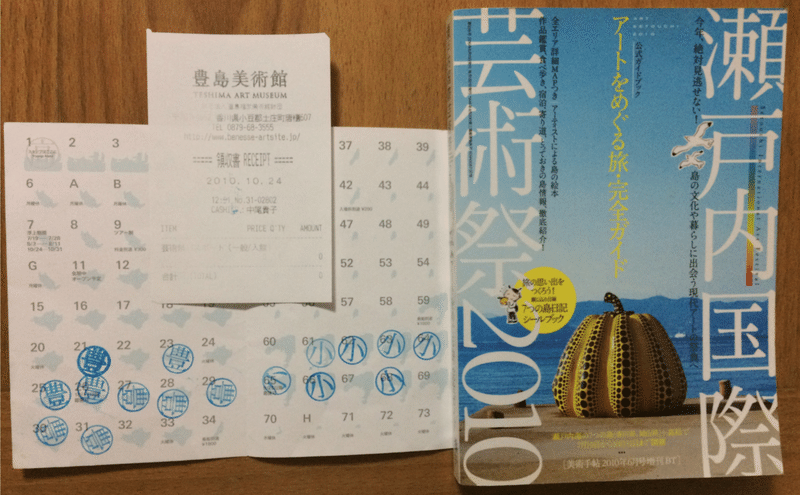

以下の写真は、私の作品鑑賞パスポート。小豆島と豊島(てしま)にフォーカスされています。16個のスタンプから、作品を3つご紹介しましょう。

1つめは、栗田宏一の『土と生命の図書館』。瀬戸内海の沿岸や島で採取された土が、その「色」に注目されて、廃校になった小学校の図書館に並べられています。この土を集めるための作家の旅は、鑑賞者の小豆島への旅へと、そして、今はもう読み手のいなくなった本棚は、自分が小学生だった頃の図書館の記憶へとつながっています。

2つめは、王文志の『小豆島の家』。妻との二人旅だったのですが、いっしょに作品の中で寝っ転がって、天空を覆う隙間をぼぉっと眺めました。秋の柔らかな木漏れ日と手作業の集積である竹のスクリーンを通り抜ける風を共通体験として、作品の印象を言葉で交換するのとは違った経験でした。つたない語彙力では感動が伝わらない無念を、感じないで済む作品。

そして、3っつめは、内藤礼と建築家西沢立衛による『母型』。

小豆島から豊島への連絡船から降りた人は多く、バスに乗り切れなかったため、美術館までの急な坂道を大汗をかきながら歩いて登ります。稲刈りがすんだ棚田と瀬戸内の青い空が広がる中、エントランスの芝生に広がった大きな白い水滴のようなカフェと、奥には、さらに重力のなすがままに広がり大地に浸透しながらも、大きな口を開けて息を呑む本館?が見えます。館内の静寂を確保するために入館者数が制限され、時間が指定されています。木立の狭間から海を望む散策路を、キラキラと揺らめく光の中をゆっくり進む船を見ながら、本館に臨みます。

内藤礼との出会いは、1991年。佐賀町エギジビット・スペースでの『地上にひとつの場所を』。衝撃でした。美術作品は、評価されコレクションされる(もしくはそれを期待する)過程で、兌換可能な物質性と移動可能性を持つものと思い込んでいました。絵画や彫刻は表現が作品として固定され、時空間から切り出されます。インスタレーションやパフォーマンスは写真や動画を通して行為が固定され切り出されます。が、内藤礼の作品は、固定化されません。その場に行き、作品の中で自ら旅するしか鑑賞できないのです。

『母型』では、その作品世界そのものが、美術館として生存しています。作品の移動可能性は切り捨てられ、作品はそこを訪れた鑑賞者の体験に憑依して世界に浸透(拡散)していきます。視点を近づけ視野を絞り込んで、ようやく見えるディティールは、作品の一部に限定され、全体を見ようとすると細部を見失います。細部をひとつひとつ選択的に見極めながら、記憶の中で詳細を合成して全体を鑑賞する。どこをどういう順番で見るのか、鑑賞者それぞれが自らの選択で、作品世界を旅することとなります。

思いっきり期待値をあげての『母型』鑑賞。靴を脱いで、コンクリートの硬くひんやりとした触感を足の裏に感じながら、扉のない入り口に立った瞬間、勝手な先入観はいっさい消去されます。全て曲面の真っ白で柔らかな影に満たされた空間に、おそるおそる足を歩みいれる。未知の体験にこわばっていた全身の意識が、徐々に「自分を内包する存在である作品世界」を受け入れるに連れて、床面に差し込む光の円や、この境界のない器としての空間がその反射光で満たされていることや、光の周辺にたたずむ鑑賞者たちの姿が見えてきます。そこここで一心に床を見つめてる人の視線の先では、床の小さな穴から生まれ出る「水滴」たちが、ふくらみ、ふるえ、かけだし、あつまり、たたずみ、音もなく穴にかえっていく。永劫の営みが繰り返されています。

生命とは、営みであり繰り返しであり、境界は作用する関係のバランスでしかないことを直感的に理解します。美術鑑賞では、作品を言葉に置き換えないと理解できないものも少なくありませんが、『母型』では、理解という実感が先行し、長い時間をかけて言葉を探すことになります。

2013年:語らうこと

第2回は、息子と2人。二泊三日で直島から豊島へ。作品の感想を語りあいながらの民泊の旅でした。豊島では、宿のご主人と夕食を共にし、豊島での作品制作に取り組む作家の様子や、島の暮らしの中での作品への感想、芸術祭に訪れる多くの観光客への戸惑い、そして、豊島の環境汚染(廃棄物投棄)との闘いの歴史を聴きました。

旅行者として島を訪れる者には、都会にはない「青い空と海と島々の光と風に心洗われるリゾート」な風景であり「テレビで紹介されていた話題のアートを巡るゲーム」なのですが、島の歴史には、多くの苦悩が刻まれておりそこに暮らす人々の視点を抜きにして、その地の祭りは成立しません。

2人で旅をすると、1人では見落としてまうことに気づかせてくれます。

例えば、島の所々にある「ガイドブックに掲載されていない展示」の存在。「せとげい」には、スタンプラリーにある「選ばれた展示」と、そこには掲載されていない自主的に展示している「選ばれたわけではない展示」があります。で、丁寧に後者も鑑賞していくと、豊島の歴史や環境、住民たちに向き合った作品にいくつも出会うことができます。それは、artoday - chiaki さんが言う「現代アート」ではないのかもしれません。以下の投稿で、「芸術における基本的な事項としての、時間軸や地域性を超えた、表象されたものの感性の同一性」の存在を指摘されていますが、「せとげい」では、それを備えた「選ばれた作品」と、その時間とその地域にこだわった(とらわれた)「現代アート以前」の作品が併存している。その混沌とした併存状態こそが、芸術祭という「お祭り」の醍醐味(面白さ)なのではないかと。

「せとげい」を旅することは、作家や作品および選者や評者との対話のみならず、その島の環境や歴史、そこに暮らす人々との対話でもあります。

「周辺に立つこと」で見えてくる世界。1回目の訪問では見えていなかった世界に、豊島美術館をはじめそれぞれの作品が再配置されていきます。

塩田千春の『遠い記憶』。これは、民泊のご主人と息子がお気に入りの作品。公民館だった建物に、使われなくなった建物の窓や扉を集めて、過去の風景につながる道が造られています(あ!これ、タイムトンネルじゃん)。制作は2010年の第1回。3年の年月と島の人の思いが染み込んで、作品の熟成を感じます。

豊島美術館の周辺の棚田では、屋台が出て、稲刈りを前にお祭りになっていました。豊島美術館の生存は、スタッフの皆さんのなみなみならぬ労力、毎日の掃除で維持されています。スタッフになれば、開館前に迷い込んだ木の葉を集め、時間に沿って移動する光の円を眺め、月明かりの中での鑑賞ができたりするのでしょうか。

豊島からはすぐ隣の男木島(おぎじま)ですが、一度高松港に戻って別の航路に乗り換える必要があります。女木島を経由する連絡船の終着ポート。写真は、ジャウメ・プレンサの『男木島の魂』。連絡船は、通勤時間までしか運航されないので、この夜の情景は島に宿泊した者のみの特権です。

男木島では、人ひとりが通れるだけの迷路のような道を辿って、展示を巡るのですが、地図からはぐれて偶然行き着いたのが「男木島図書館」。小中学校がなくなっていた島に、学校を復活させて子供と移住した人による、島の住人のための私設図書館でした。

2016年:新しい展開

第3回は、家族4人で。今回は周辺ではなく、現代美術の本流ど真ん中。直島でのコレクションを中心に、「選ばれしもの」を見る旅でした。宿も思い切って、ベネッセアートサイト直島のミュージアムに宿泊。本当に美術館の中の一室に宿泊できます。室内にいくつもの作品が飾られているのも!なのですが、ジェームズ・タレル『オープン・スカイ』で、切り取られた空の日没に浸った後、夕食のワインもはいって上機嫌でレストランから戻ってきてから、併設の美術館で、現代美術の画集に掲載されているマスターピース群を貸し切り状態で鑑賞できます。あっ、この作品はここにあったのかと、現代美術が積み重ねてきた試行錯誤の視点を辿れるコレクション。家族で、この作品はあーだこーだと展示室を行きつ戻りつ、昼間見てきた李禹煥他の作品への感想も添えて、勝手に講評会を開催できます。作品を前にして、その作品についての言葉を選択する。選択された言葉に触発されて、新たな視点で作品を見直す。そんな贅沢な時間を楽しめます。

うーん。現代美術のパトロンになれる財力があれば、こういう生活ができるのか。美術館に入場して作品を鑑賞することと、購入した作品に囲まれて暮らすことには、天と地の格差がありますね。自分が選択して、コレクションを作りあげる過程で、世界の美術館のキュレーターや評論家、画商たちと激論を交わして、新しいコンセプト(視点)を発見し育てる暮らし。美術史上のすぐれたコレクターの存在を話としては知っていても、想像はできていませんでした。財力がなければ持てない「視点」を羨んでも詮ないことですが、何か庶民にしか持てない「視点」ってないのかなぁ。それが、限られたお金と時間ならではの【旅する視点】なのかもしれませんが。

6年間で3回目の豊島美術館。行くたびにそれまで見えていなかったものが見えてきます。今回は、視点の「クラインの壺」的展開がありました。娘が見上げていたので気付いたのですが、作品中央の天頂から、目を凝らさないと見えない細さの糸が、ちょうど人の高さに下ろされています。床面の水滴や天井に大きくうがたれた穴から見える空の青さや緑の木々に気を取られて、見逃していました。

対流する空気に寄り添うようにたゆたうその糸に、そっと手を伸ばし、視線を天空にたどった刹那、あ、これは蜘蛛の糸だと思いました。床面の水滴は無数の生命体で、鑑賞者はそれを見下ろす超越者の視点に立っています。

前の2回の鑑賞では、この超越者の視点に意識が拡張されるまでの体験だったのですが、蜘蛛の糸に気づいた者は、その超越者たる自分たちを見守る神の視座に、意識がぐるんと展開(転回)します。自分は、見下ろすものであると同時に見下ろされるものでもある。鑑賞者を内包する美術館が、水滴の型をしているのは、それを水滴として見守る存在からの視線を受ける器でもあったのです。

2019年:旅する視点

第4回は1人旅。「男木島図書館」の額賀(福井)順子さんにお話を伺えることとなり、残念ながら今回は、豊島美術館をスケジュールに組み込むことができませんでした。「せとげい」への協賛企画として高松市美術館で開催されていた『宮永愛子:漕法』を鑑賞して、男木島に渡り、翌日開館前に「男木島図書館」にお邪魔してインタビュー。お昼の船で女木島に戻って、『ヘアサロン壽』で髪を切ってもらいました。

「気配の痕跡を用いて時を視覚化する」と紹介される宮永愛子。以下の写真は、高松市美術館での個展『宮永愛子:漕法』よりsuitcase -key- 。MOT(東京都現代美術館)が改装中の2018年に、清澄白河の街中の作業場や空き店舗を使って開催された『MOT サテライト 2018秋 うごきだす物語』での展示で出会った作家です。元製本会社の工場かなと思われる場所に、透明な塊として残留する思念のような本の作品が展示されていました。

以下の作品のいくつもの鍵を内容した鞄には、【旅する視点】と名付けたくなります。鍵も「視点」のアナロジーなんじゃないかと。

『ヘアサロン壽』は、女木島の『島の中の小さなお店』プロジェクトのひとつ。宮永愛子が、島をめぐる中で出会った美容師の玉木ひろ子さんとコラボレーションした美容院。人口が減って美容院がなくなった島に出向いて髪を切っていた玉木さんの「海が見える美容院」という夢を実現した空間。カット(マッサージ、プレシャンプー込み)4,000円で、玉木さんに髪を切ってもらえます。窓の外を「せとげい」の鑑賞者が通り過ぎ、それが作品だと気づいた観客?に何枚も写真を撮られました。

髪を切る間、モノトーンの紗をかけられた波のない静かな瀬戸内の海と空と島を眺め、時折行き交う船の音を聴きます。玉木さんは、宮永さんとの出会い、今回の作品への思い、そして、楽しみにしているという「瀬戸内の夕暮れと満月を愉しむスペシャルプログラム」の計画について話してくれました。

この作品は、どこからどこまでが「作品」なのでしょうか。コンセプトのみを抽出して「作品」と言えるかもしれませんが、玉木さんの思いや、髪を切ってもらう(切られた髪が伸びた時間への)鑑賞者の思いも作品に取り込まれて、気配として「その時間」に集積されていきます。

「男木島図書館」開設のきっかけも、2013 年の「せとげい」でした。男木島の休校になっていた校舎を使って行われた、アーティストグループ昭和40年会によるワークショップ。父が生まれた島に帰省していた10歳の女の子が、ワークショップに通って言った「私、この学校に通ってもいいよ」という一言から、小中学校の復活、図書館の設立へとつながっていきます。

美術館やコレクターに収蔵され、リアルな場所や時間から切り離されて保存される作品がある一方で、作品を生存させるために膨大な労力をかけ続けられる作品や、暮らしの中にあって、その営みと相互干渉しながら、人々の記憶と歴史に痕跡を刻んでいく作品があります。

過去4回の「せとげい」への旅。選択することから始まり、語らいを経て、新しい展開へ。周辺から時には中央へ、そして、暮らしへの浸透。これらは、瀬戸内への【旅する視点】であるとともに、自分の10年の歳月を【旅する視点】のノートでもあります。

NHKのドラマ『坂の上の雲』で印象的だった香川照之が演じた正岡子規。子規は、先人の視点を学ぶことのみでなく、自ら写生することの大切さを唱えました。写生・観察することは、自ら視点を選ぶことです。視点を選ぶことは、新たな視点を求めて旅することでもあります。子規のような壮絶な人生ではなく自由に移動できることを幸いに、これからも【旅する視点】を大切に、美術鑑賞の旅を楽しみたいと思います。

2020年11月14日

追伸:

そういえば、1991年の茨城県でのクリストのアンブレラプロジェクトを見に行ったのを思い出しました。立ち並ぶアンブレラ沿いに走る観覧バスは、妻と共にまだ小さな娘と乳母車を抱えて寿司詰め状態。バスに押し込められた我々庶民や現地で紹介されたひなびた民宿と、現代美術のスターであるクリストの華やかさ、美術館に展示されたプランやデッサンのカッコよさとのギャップが、強く印象に残っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?